一具

他有一具沉睡的妻。

妻的身體似乎沒有一點重量,床鋪和枕頭不曾有過凹陷。妻的軀殼彷彿沒有一點實體,有時他感覺能撫觸她的臉龐,有時又看著自己的手穿透她的面頰,在枕頭留下掌印。如此輕盈,如此透明,沉睡的妻仰躺他的右邊,雙手交疊胸前。

自從他隻身一人到系統前宣誓,回到住處,床邊就多了妻。而他的床頭櫃,除了眼鏡和手機,還多了一枚戒指。每一天起床,他關掉手機鬧鐘,戴上眼鏡,接著便在左手無名指套住戒指。銀白的戒指內緣,銘刻他的結婚紀念日—一組日期;還有他的結婚對象,他的妻—一組IP位址。年月日與IP位址,一串數字環成他的指圍。每一次戴上戒指,他便感到麻癢癢的,彷彿那串數字爬成一列螞蟻,從無名指竄進內心。那樣被戒指輕輕嚙咬,讓他每一天都在練習婚姻的體感。婚姻這樣抽象又如此切身,只是手指上從空無一物到一圈環戒,就讓他的日子不再相同。

我是好男人、好丈夫、好父親,忠誠、養家,是我的責任。每一天,他如此複誦這句曾在系統前宣誓的臺詞。一句字詞,像數字鏤刻於戒指,鏤刻在他的心上。

他為自己的選擇付出代價,但也因而得到收穫。例如,自從左手無名指戴了戒指,他的出勤系統就多了一個可以請假的選項;他的薪水多了一些,許多同事羨慕他;在公共場合當女性看見他的戒指,會對他禮貌微笑。不過,他也必須遵守比他人更規律的作息。固定時間起床、睡覺、上班、運動。維持最佳的身體機能和心靈狀態,才能保有生產的基礎。此外,他也得在任何細節處都保有絕對忠誠。一個月只能有一次下班後的社交活動,而且只能是至少三人的聚會。不能在職場或任何公共場合距離女性近於十公分以內。必須小心調度每一句和異性的話語。他懂得一切都是交換,而在一個以有無戒指來安置人類價值高低的社會中,他情願以一些自由換取高一點的位子。

就如同那些新增的薪水和假期,讓他如今可以醒在更高更寬的房子。今天他一如往常起床,戴上眼鏡和戒指,再用戴戒指的手握一握妻交疊胸前的手。然後為自己張羅食物,走進孩子的房間。他會在上班途中順道將孩子送去學校。好還要更好,當了好丈夫好男人好父親一陣子,他正在努力成為完美丈夫、完美男人、完美父親。

他的孩子是毛絨玩偶。應該說,所有走進系統的男人,日子久了,偶爾會在妻子的下部找到一隻溽濕的毛絨玩偶。進入系統前,當他聽說這事,會事不關己地調侃,這簡直像從前養雞人家每天早上從雞屁股底下翻出一顆雞蛋。但是進入系統後,當他第一次赫然撞見一隻毛髮濕黏的小狐狸玩偶,瑟縮靠著妻的下體,他連調侃的心情都沒有,只有對於生命的感動。後來妻接連生下一隻粉紅小豬,一隻白色小河馬,他仍然像第一次一般在同樣的情緒中流淚。他有時會猜,是當他在系統前宣誓的時候,他體內的程式碼就被改寫,從一個喜愛調侃的體制外男人,成為一個從心情到行為都符合體制規定的男人。他不確定是系統決定了他的心情,或是他自己因為選擇這個身分而有這樣的心情。但那也許不是最重要的,重要的是每當他流一次眼淚,他知道自己就更像一個愛妻愛子的完美父親。

孩子出生一段時間後,他得帶他們去上托嬰所,更大一些就是幼兒園和小學。三個孩子讓他每天上班前必須先跑三個地點,時常趕不到出勤時間。但身為系統的一員,他比別人多一些上班的緩衝:只要在打卡機前報備他有婚有小孩,公司系統便自動改寫他的出勤。戒指和絨毛玩偶給他特權,這些細小的高人一等的感覺,讓他從不質疑系統。

唯一會讓他思考系統的人,是托嬰所的老師。有一次他把最年幼的白色小河馬交給老師,老師一如往常接過,手指輕輕理著小河馬頂上一小撮毛髮。順口搭了幾句,「先生家裡另外兩隻,都上小學了吧?」

「沒有,一個還在幼兒園。」

「這樣啊。我家孩子,最近也上幼兒園了。」

「喔老師也有小孩嗎?」他忽然起了興趣,「是什麼動物呢?」

「哈哈,是人類。我和女人生的。」

他心裡有點底了。原來老師是那些搞真人後代的。他曉得有這麼一群人,但還沒真的碰過。

「我不想進入系統。」老師接著說,「這些玩偶是很可愛,但它們不會長大。它們從出生到現在都一個樣吧?」

他點點頭。

「它們也不會和你互動吧?」

他點點頭。

「妻子也不會和你互動吧?」

他點點頭。

「但女人會。」老師下了結論。他點點頭。他知道這些搞真人後代的,沒有辦法使用「妻子」的稱呼。在他們的時代,「妻子」只屬於在系統宣誓過後,被分配到床旁的那個存在。而他,他是相對於妻子的存在,好男人好丈夫好父親。

老師說的都沒錯。他在離開托嬰所往公司的路上想著。但只是為了有一個能互動的對象,就選擇不進入系統嗎?不進入系統,就沒有戒指。他走進由人工智能控管的門衛窗口,為自己的遲到再說一次理由,並將左手無名指放進打卡機的孔洞。門衛系統掃描無名指上的戒指,比對他的話語、車牌和行車路徑,以及婚姻人口資料庫,查核無誤之後勾銷他的遲到,讓他坐進專屬的獨立工作間。

他隔著窗門,望見那些沒有戒指而只能縮在隔板間的同事。互動才不是重點,他一面對自己想,一面以右手撫摸左手無名指,那手勢像反覆為自己戴上戒指。

有系統可以依靠的生活才是。

在他的成長過程中,這世界的人口結構起了根本性的變化。生育率下降和人口老化已經不是最迫切的問題。從科學家到社會學家,都將問題轉向人類本身。人類如果要讓自身乃至整個世界繼續運轉,就必須反其道而行:不是努力繁衍,而是降低生孕。既然人類消耗太多地球資源,那麼人類就有義務讓自身「環保」。一而再、再而三生產「一次性」人類,就像一而再、再而三生產用過即丟的塑膠袋一樣,是浪費資源。所謂一次性人類,就是如今現存的,只有從出生到死亡這樣一條路的人種。

「原始的生孕是不環保的,」他記得自己看到法案通過的那天,巨大螢幕牆上他不記得名字的政府高官對大家宣導,「從今以後,我們鼓勵科技結婚和科技生孕,就像用電子書取代紙本書。」

採用科技結婚和生產的人,可以擁有許多體制上的好處。減稅、升遷、加薪、休假、當然還有那個法定的指環。舊制婚姻雖然沒有廢除,但也幾乎無效。在系統中,舊婚的人不是官方認定的「已婚者」,而被註記為「登記者」。成為登記者幾乎沒有特別的效用,頂多只能保障生出來的小孩是這個世界認可的人口。因此,慢慢地,除非有小孩,否則許多舊婚者,不再向戶政機構登記。他們逐漸成為體制外的人。

「告別不環保的有機體!」法案普及,相關建設也完善的時候,像這樣的標語同他的青年時代一起陳舊。那時他已見識過男性的身體,也擁抱過女性。有時候是VR,有時候是現實。不過似乎沒有什麼比人生階段的遞換更加真實。到了他這一代,如果想要有自己的房子,而不只是自己的房間,勢必要加入科技婚孕系統。

「你們知道電子雞嗎?」已經加入系統,一個月可以有一次聚會額度的,他的學生時期死黨,向他們這群好友演說。「聽說很久以前有這樣的玩具。一個比手掌還小的機器,裡面有隻寵物。你就幫那個寵物把屎把尿,餵食放風。」

他點點頭。

「科技結婚大概就是這種感覺。」死黨的無名指上,戒指煥散啤酒色的光芒。「說簡單也沒太簡單,但真要說困難嘛,其實也還好。」

「習慣就好。」最後這四個字和著飽脹的酒氣滾落。

在他前往系統的路上,他會斷斷續續想起死黨的這四個字和渾身酒味。那時死黨幾乎不再出席聚會。據說科技結婚越久的人,社交時間會逐漸變少,趨近於無。儘管系統有調撥社交額度,實際上真能使用的條件非常有限。

一切都電子化、數位化、去實體化的年代,系統卻仍然巨大又具體。法案通過後,市政廳廣場拆除重建,一面高牆像巨獸甦醒般立起。那是深黑色的運算機,上頭滿布無數光點,站在高牆之前,視野所及皆被牆面填滿。剎那他以為這就是暗夜中的宇宙和星空。他跟著人流選了一個宣誓處排隊,看著前面的人一個一個走進透明長方體,而後那黑暗的運算機上,原本沒有發亮的一點,便突然向長方體裡的人射來一道光束,上下掃描,最後停在那人的無名指。如果是生理男性,光束停在左手;如果是生理女性,光束停在右手。與此同時被掃描的人會抬頭唸一句誓詞。

整整不到一分鐘的時間,走出透明長方體,就成為另一個身分。回到家,望著床上那透明彷彿幽靈的妻,感覺仍然不真實。

他無法明白促成這一切的技術條件是什麼,忽然就躺在他床上的那一具女體又是什麼。有人說其實現在每一個住處內部,都配有通往中央系統的光纖,所以妻子就是藏在牆壁裡頭的3D投影。也有人說這當中的難以解釋,正好說明了這個世界其實是個虛擬遊戲,而我們都只是遊戲角色。如今每個人感受到的、經驗到的,都只是遊戲程式的運作。因此總有些活在遊戲當中的我們這些角色永遠無法參透的事物。

卻也是那樣的無法參透引誘他靠近。顫抖地,像是擔心戳破細嫩泡泡般地,伸手撫上妻的臉龐。他摸過活生生的人體,所以非常明白,妻不是那樣的存在。但也幾乎沒有話語能夠形容妻。感覺像是隨時會消失的薄膜。妻穿著一體成型的睡衣,貼出身體的形狀,他沒有打開妻的衣服,甚至不確定能否打開。但他的手勢仍然行走到妻的下身,那裡的涼冷意外使他燥熱。他輕輕進入妻,隔著透明的妻竟能望見自己勃脹的肢體。有點像他曾經玩過的VR性愛,看得見、有動作、但體感非常稀薄。他非常小心地動作,緩慢得近乎靜止,直到體液濺出,那瞬間他不覺得是賁張的快感而是讓人軟弱的溫柔。

體液在床單上擴散,被沾濕的深色床單,似乎讓透明的妻看起來多了一些實體肉身般的血色。後來他才明白那不是床單的顏色,而是系統的積分:只要履行丈夫的義務和責任,諸如行房、照護、工作、打掃、精壯體格,或是任何﹁愛的行為﹂如親吻和撫摸,妻子就會變得更像實體;相反地,如果許多時日沒有以行為證明自己曾在系統前的誓約,妻子就會越來越透明,近乎鬼魂。

結婚之後一年,他沉睡的妻,如今像童話故事裡被封印在玻璃櫃中的美麗公主。原本冰冷的透明,現在反而讓又白又粉嫩的皮膚看起來像多了一層水膜。唯一不如童話故事的,是他的親吻從來不曾使妻甦醒。他不確定自己想不想要妻醒來,只是每一天規整而近乎強迫地重複所有行為:晨起,戴戒指,揉揉妻的手和輕吻妻的額頭,料理早餐,帶孩子上學,自己上班,下班後去健身房,接孩子離校,安頓孩子,一個個親吻它們的絨毛小腳,打掃家裡,洗澡,輕柔地做愛,換洗床單和衣服,再擦過一次澡,裸著身體進被窩。

每一件事情都有可以被預期的時間,每一段他投入心力的時間都能代換成讓妻子更美的積分,每一次妻子更加容光煥發的時候,都讓他更加確定,「我是好丈夫好男人好父親」。他拔下戒指,放上床頭,像是睡前禱告一般又複誦一回。房間暗去之時他的心裡特別清晰,雖然不曉得其他人家的妻子如何,但他的積分一定是數一數二優秀的。因為在黑暗中,除了高樓窗外透進城市的夜景,另外的光源就是妻子那螢光的身軀。她看起來像真人,而每一天的按表操課讓他感覺真實。舒適的空間、優渥的工作、美麗的妻子,每一晚沉入睡眠之前,他都萬分慶幸自己選擇了系統。

| FindBook |

有 15 項符合

瑕疵人型的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 4 則評論,查看更多評論 |

|

|

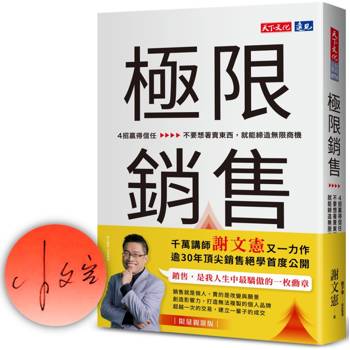

瑕疵人型 作者:林新惠 出版社:時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2020-05-27 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:瑕疵人型

人類與非人,誰比較冰冷疏離?

新銳作家林新惠一舉攻克人、機曖昧難分的密室

紀大偉、張亦絢 專文導讀

朱嘉漢、言叔夏、孫梓評、神小風、陳芳明、黃麗群、楊佳嫻 一致推薦

林新惠像是一種新的高智慧的物種,將身體與心靈拆解到最小單位,並重組為地獄般的機器。無比殘酷,但執行到底的乾淨俐落又展現出某種不拖泥帶水的溫柔。《瑕疵人型》當中,除了已然操作成熟的短篇小說技藝外,極短篇幅的作品更是令人驚豔地展現一個小說家未來的無窮可能性。──朱嘉漢

每一種活著,也許是真的,但還更希望成為真正的。這些小說寫出了在前往「真正」的路途上,如何「孤寂環生孤寂」。那樣多的有形卻無法,身體對諸「理想」體制的瘖啞回答,既是家變,也是新時代孤獨者的形變,都在作者文字精緻的安排中,成為城市浮生的拍照。──孫梓評

我喜歡林新惠文字的俐落,以及思想的尖銳,看她如何以小說解剖異性戀家庭暗黑烏托邦,揭示親密關係中的蜜和刺,充滿快意,也充滿悲哀。──楊佳嫻

林新惠的小說看似超級逼近現實,卻又奇異地充滿了賽伯格(Cyborg)小說的超現實神祕氛圍。〈剝落〉、〈一具〉、〈安妮〉裡,剝皮剩骨由女化男之人、從虛擬妻獲得積分的完美丈夫、成為賢妻的矽膠娃娃,穿梭在人與非人之間的想像,不禁令人疑惑這些到底是生化人,或只是疏離現代人的幻想。

在小說的世界中,作者打造了兩種截然不同的社會運作法則,一種平凡如常,一如你我的反覆日常與情感波瀾;一種則充滿科技聲光,自有一套生存邏輯的科幻世界,時而穿插未來、機械感的趣味和美感。不論是哪一種,作者都企圖「以高度真實窺視現實」,「以偏離真實逼近現實」,不變的是人們對身分背棄的渴望,飽受孤獨侵噬的日常。

人類的生活往往會不經意出現某個細小的破綻,小得幾乎不被外人察覺,小得還能讓他們勉強生活;但他們會在某個無法撐持住自己的時候,墜入那個破綻中,從此不斷重複類似的舉止,卻永遠無法藉此找到出路。他們是「人型」,是人類型態的機器,或是機器型態的人。總而言之,都是人機界線的模糊與曖昧。只不過,短路的機器可以被廠商收回,當機的人類卻時常無處回收……

作者簡介:

林新惠

一九九○年生,現就讀政治大學臺灣文學研究所博士班。曾獲林榮三文學獎、打狗鳳邑文學獎。曾任《聯合文學》雜誌編輯。碩士論文《拼裝主體:台灣當代小說的賽伯格閱讀》獲臺灣文學館年度傑出碩士論文獎。研究主攻科技人文與生態人文。

章節試閱

一具

他有一具沉睡的妻。

妻的身體似乎沒有一點重量,床鋪和枕頭不曾有過凹陷。妻的軀殼彷彿沒有一點實體,有時他感覺能撫觸她的臉龐,有時又看著自己的手穿透她的面頰,在枕頭留下掌印。如此輕盈,如此透明,沉睡的妻仰躺他的右邊,雙手交疊胸前。

自從他隻身一人到系統前宣誓,回到住處,床邊就多了妻。而他的床頭櫃,除了眼鏡和手機,還多了一枚戒指。每一天起床,他關掉手機鬧鐘,戴上眼鏡,接著便在左手無名指套住戒指。銀白的戒指內緣,銘刻他的結婚紀念日—一組日期;還有他的結婚對象,他的妻—一組IP位址。年月日與IP位址,一...

他有一具沉睡的妻。

妻的身體似乎沒有一點重量,床鋪和枕頭不曾有過凹陷。妻的軀殼彷彿沒有一點實體,有時他感覺能撫觸她的臉龐,有時又看著自己的手穿透她的面頰,在枕頭留下掌印。如此輕盈,如此透明,沉睡的妻仰躺他的右邊,雙手交疊胸前。

自從他隻身一人到系統前宣誓,回到住處,床邊就多了妻。而他的床頭櫃,除了眼鏡和手機,還多了一枚戒指。每一天起床,他關掉手機鬧鐘,戴上眼鏡,接著便在左手無名指套住戒指。銀白的戒指內緣,銘刻他的結婚紀念日—一組日期;還有他的結婚對象,他的妻—一組IP位址。年月日與IP位址,一...

顯示全部內容

推薦序

〔推薦序〕

收斂美學/紀大偉

林新惠是個收斂的人。我初次遇到她,是在政治大學臺灣文學研究所。一開始,她在課堂很安靜,很隱形。我很晚才察覺她從事文學工作的潛力。拙作《同志文學史》(二○一七)得以完成,當時還在念碩士班的她是最大功臣之一。除了校對書稿之類的微觀工作,她更提供巨觀的評估:偵察篇章之間的邏輯、衡量段落之間的節奏。《同志文學史》的詳盡索引(即,哪個專有名詞在哪一頁出現)就是由她彙整而成。讓人驚訝的是,她在大學時代竟然不是文學科班出身。我並且後知後覺:她也寫小說。

我洩漏這麼多林新惠「個資」,...

收斂美學/紀大偉

林新惠是個收斂的人。我初次遇到她,是在政治大學臺灣文學研究所。一開始,她在課堂很安靜,很隱形。我很晚才察覺她從事文學工作的潛力。拙作《同志文學史》(二○一七)得以完成,當時還在念碩士班的她是最大功臣之一。除了校對書稿之類的微觀工作,她更提供巨觀的評估:偵察篇章之間的邏輯、衡量段落之間的節奏。《同志文學史》的詳盡索引(即,哪個專有名詞在哪一頁出現)就是由她彙整而成。讓人驚訝的是,她在大學時代竟然不是文學科班出身。我並且後知後覺:她也寫小說。

我洩漏這麼多林新惠「個資」,...

顯示全部內容

目錄

【推薦序】收斂美學 紀大偉

冰凍三尺處的小說家林新惠 張亦絢

│

一具

Lone Circulates Lone (LCL)

安妮

跳舞的Kuma

馬路

說話

虛掩

││

剝落

剪

小物

旅館

電梯

行李箱

佑佑

你說

│││

假花

Hotel California

【後記】瑕疵無處回收

致謝

冰凍三尺處的小說家林新惠 張亦絢

│

一具

Lone Circulates Lone (LCL)

安妮

跳舞的Kuma

馬路

說話

虛掩

││

剝落

剪

小物

旅館

電梯

行李箱

佑佑

你說

│││

假花

Hotel California

【後記】瑕疵無處回收

致謝

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

| |||

|

|

2020/12/01

2020/12/01 2020/06/14

2020/06/14