緒論——「我們是燎原野火」

二○一九年三月中旬的一個週五,他們像溪水般慢慢流出學校,洋溢著翹課的興奮與叛逆。這幾條小溪匯入堂皇的林蔭大道,與其他唱歌聊天的青少年會合,身上衣著從豹紋緊身褲到清爽的制服,什麼都有。

小溪沒多久就匯聚成洶湧的河流:米蘭十萬人,巴黎四萬人,蒙特婁十五萬人。

硬紙板做成的標語牌在人肉波浪上起起伏伏:「我們只有一個地球!」、「別燒毀我們的未來。」、「房屋失火了!」

有些標語做得比較精細。紐約市的一名女孩舉起一幅豐富的圖畫,畫中有細膩的大黃蜂、花卉和叢林動物。遠看,那彷彿是學校的生物多元性作業;近觀,那其實在哀悼第六次生物大滅絕:四五%的昆蟲因氣候變遷而絕跡;六○%的動物在過去五十年內消失。她在圖畫的正中央,畫了一只沙粒就要流光的沙漏。

對這群參與史上第一次全球氣候大罷課(School Strike for Climate)的年輕人來說,學習已經成為一種激進行動。在早期的讀物、課本和高預算紀錄片上,他們學到古代冰河、璀璨珊瑚礁、奇特哺乳動物構成了地球諸多奇景,然後,他們幾乎同時(從教師、兄姊或那些影片的續集)發現奇景已消失泰半,而剩下的大多將在他們三十歲前來到滅絕的關頭。

但驅使這些年輕人集體翹課的不只是氣候變遷的知識。對其中許多學生來說,他們正經歷氣候變遷。南非開普敦立法大樓外,數百名年輕罷課學生齊聲要求他們民選的領導人停止同意新的化石燃料計畫。不過一年前,這座有四百萬居民的城市才陷入嚴重乾旱危機,四分之三的人口打開水龍頭可能一滴水也沒有。「開普敦已接近供水大限」,一份具代表性報紙的標題這麼說。對這些孩子來說,氣候變遷不是書本裡讀到的知識或遠在天邊的恐懼,那就和口渴的感受一般接近,同樣迫切。

太平洋島國萬那杜(Vanuatu)的氣候罷課情況相仿,那裡的居民生活在海岸不斷遭到侵蝕的恐懼中。他們的太平洋鄰居索羅門群島(Solomon Islands)已因海水上升而失去五座小島,還有六座面臨永遠消失的嚴峻危險。

「提高你的音量,而非海平面!」學生齊呼。

在紐約市,上萬名來自數十所學校的孩子在哥倫布圓環(Columbus Circle)會合,齊步行進到川普大廈(Trump Tower),高喊:「人都死了,錢有何用!」對其中較年長的青少年來說,二○一二年超級颶風珊迪(Superstorm Sandy)重創海岸城市的情景,至今仍歷歷在目。「我家被洪水淹沒,完全不知道是怎麼一回事。」珊卓拉.羅傑斯(Sandra Rogers)回憶:「那真的讓我仔細研究了一番,因為在學校學不到這些事。」

紐約市龐大的波多黎各社群也在那暖和得不合時令的一天大舉上街。有些孩子披著波多黎各的旗幟,要人惦記仍在瑪莉亞颶風(Hurricane Maria)災後受苦的親戚朋友。那場二○一七年的風暴,中斷島上大半地區的水電達半年之久,基礎設施徹底崩壞,並奪走約三千條人命。

舊金山的氣氛也相當熾烈,上千名罷課學生有類似的生活遭遇:住家附近污染產業引發的慢性氣喘──而罷課幾個月前,當森林大火的煙霧籠罩灣區,他們的病情更趨惡化。類似的證詞也見於太平洋西北地區的罷課:連續兩年夏季,一次比一次凶猛的大火,煙霧都遮蔽了太陽。在北方國界外的溫哥華,年輕人最近成功施壓市議會向大眾宣布「氣候緊急狀態」。

一萬一千多公里外的印度德里,罷課學生勇敢面對始終存在的污染(常是世界最糟),透過白色醫療級口罩咆哮:「只為利益,你們出賣我們的未來!」訪問時,有人提到二○一八年喀拉拉(Kerala)毀滅性的水災使四百多人喪命。

澳大利亞腦袋被煤燻壞的資源部長聲稱:「你參加抗爭所能學到最棒的事,就是如何加入失業行列。」但十五萬年輕人不受影響,仍舊湧入雪梨、墨爾本、布里斯班、阿得雷德和其他城市的廣場。

這一代的澳洲人知曉不能再假裝一切都正常不過了。不能了──二○一九年初,南澳城市奧古斯塔港(Augusta)的氣溫飆到可以烤東西的攝氏四九.五度。不能了──世界最大的自然結構體、由生物組成的大堡礁,已有半數變成在水面下腐爛的亂葬崗。不能了──就在罷課前幾週,他們見到維多利亞州的矮樹叢野火併成叢林大火,迫使數千人逃離家園,塔斯馬尼亞的野火則摧毀了生態系統舉世無雙的原始雨林。不能了──二○一九年元月,極端的溫度震盪加上水管理不良,使全澳洲的民眾一覺醒來便看到世紀末的意象:達令河(Darling River)上滿滿漂浮著一百萬隻死魚的屍體。

「你們徹徹底底辜負了我們。」十五歲的罷課籌畫人諾斯拉.法瑞哈(NosratFareha)這麼對整個政治階級說。「我們該得到更好的待遇。年輕人連投票權都沒有,卻得承受你們怠惰無為的後果。」

莫三比克沒有學生罷工;三月十五日,即全球聯合罷課當天,莫三比克正舉國防範伊代氣旋(Cyclone Idai)的衝擊:那引發洪水,迫使民眾爬到樹頂避難,最後奪走一千多條人命。短短六週後,仍在清理瓦礫堆的莫三比克民眾又再次遭遇肯尼氣旋(Cyclone Kenneth),另一個破紀錄的風暴重創。

不論居住在世界哪個角落,這個世代都有一個共通點:對他們來說,史上第一次,全球規模的氣候混亂不再是未來的威脅,而是既存的現實。而且,不是在少許不幸的熱點,而是每一座大陸,一切種種都發生得遠比多數科學模型所預測的快。

海洋暖化的速度比聯合國五年前預測的快了四○%。二○一九年四月在《環境研究通訊》(Environmental Research Letters)發表、以知名冰河學家傑森.鮑克斯(Jason Box)為首的北極狀態研究發現,各種形式的冰正極速地融化,使「北極的生物物理系統正明顯背離二十世紀的狀態,形成一種史無前例的狀態,不僅影響北極圈以內,也牽連北極圈以外。」二○一九年五月,聯合國的生物多樣性及生態系統服務政府間科學─政策平台(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service)公布報告指出,世界各地的野生生物正驚人地流失中,並警告有一百萬種動植物有絕種之虞。「我們和其他所有物種仰賴的生態系統,健康惡化得比之前更快,」平台主席勞勃─華生(Robert Watson)說:「我們正在侵蝕全球經濟、生計、食安、健康和生活品質的基礎。我們沒有時間了。必須現在展開行動。」

因此,正當美國學童從幼兒園就得實施「校園槍擊演習」之際,許多學生卻因森林大火煙霧瀰漫而停課,或是還不知道颶風是什麼,就學會打包逃難包了。許多瓜地馬拉兒童因長期乾旱摧毀了爸媽的生計,許多敘利亞兒童因長期乾旱引發內戰,都被迫永遠離開家園。

自各國政府和科學家開始正式集會討論減少溫室氣體排放以避免氣候崩壞,已超過三十個年頭。在這段期間,我們聽過無數次與「孩子」、「孫子」、「未來世代」有關的行動呼籲。我們被告知,該為他們迅速展開行動,欣然接受改變。我們被警告,我們沒有盡到我們最神聖的、保護他們的責任。可以預期,要是我們沒有為他們盡心盡力,他們就會嚴厲地批判我們。

嗯,事實證明這些訴諸情感的懇求完全沒有說服力,至少對政治人物和其背後的金主沒有──他們原本可以採取大膽的措施來阻止我們現今經歷的氣候紊亂,但沒有,自從那些政府會議在一九八八年召開以來,全球二氧化碳排放量已增加四○%以上,且持續上升。自我們開始以工業規模燃燒煤炭,地球已暖化了大約攝氏一度,而照目前趨勢,地球平均溫度會在本世紀結束前上升四度之多;前一次地球大氣有那麼多二氧化碳的時候,人類並不存在。

至於那些曾被如此雜亂地召喚的孩子、孫子和未來世代呢?他們不再只是修辭手法。他們現在自己為自己說話(叫嚷、罷課)了。他們也為彼此發聲,儼然形成一股新興的國際兒童運動;也為全球生物網的其他成員發聲:他們如此輕易愛上那些奇妙的動物和自然奇景,卻發現一切正在溜走。

沒錯,一如預言,這些孩子已準備好對那些明知他們將繼承何等危險、枯竭的世界,卻選擇不作為的人物和機構,提出他們的道德判斷了。

這些孩子知道自己對美國的唐諾.川普(Donald Trump)、巴西的雅伊爾.波索納洛(Jair Bolsonaro)、澳洲的史考特.莫里森(Scott Morrison)等人作何感想:那些領導人目空一切、樂此不疲地燒毀這個星球,否認基本到這些孩子八歲時就能輕易理解的科學。而他們的道德判斷,聽在那些發表熱情動人談話,口口聲聲說要尊重《巴黎氣候協定》(Paris Climate Agreement)、「讓地球再次偉大」,隨後又傾注大量補助金、救濟金和許可證給造成生態崩潰的化石燃料與農企巨擘的領導人耳裡(法國的艾曼紐.馬克宏﹝Emanuel Macron﹞、加拿大的賈斯汀.杜魯道﹝Justin Trudeau﹞和其他許多人),與咒罵無異。

世界各地的年輕人正在撬開氣候危機的核心,對未來流露深切的渴望:那個未來,他們原以為屬於自己,卻因大人未能針對我們正在危急關頭的事實展開行動,一天一天地消逝。

這就是青少年氣候運動的力量。不同於許多掌握權勢的成年人,他們還沒學會打官腔、用迂迴複雜的語言來掩飾當前深不可測的危機。他們了解自己在為生活的基本權利奮戰──是過得充實的生活,而非如十三歲的氣候罷課學生雅莉珊卓雅.維拉塞諾(Alexandria Villaseñor)所說,「逃離災難的生活。」

二○一九年三月的那天,組織人員估計,共有近兩千一百場氣候罷課在一百二十五個國家上演,參與的年輕人多達一百六十萬名。就一項八個月前才由一個十五歲女孩在瑞典斯德哥爾摩發起的運動而言,這是了不起的成就。

葛莉塔的「超能力」

這個女孩叫葛莉塔.通貝里(Greta Thunberg),而對於我們該做些什麼來保護適於居住的未來──不是抽象的「未來世代」概念,而是今天活著的數十億人口的未來──她的故事有許多重要的課題。

一如許多同輩,葛莉塔在八歲左右學到氣候變遷的事。她讀了書,看了關於物種滅絕和冰河融化的紀錄片,深深著迷。她了解到,燃燒化石燃料和吃肉類為主的飲食是星球不穩定的主要因素。她發現,我們的行動和星球的反應之間出現延遲,而這就表示有更多的暖化現象已成定局,不管我們怎麼做,都無法改變了。

隨著年歲漸長、了解更多,她聚焦在這個科學預測:要是我們維持現有的進程,地球到二○四○、二○六○和二○八○年將有多劇烈的變化。她在心裡盤算這對她自己的人生是何意義:她必須承受哪些衝擊、可能包圍她的死亡、其他將永遠消失的生物;如果她決定當媽媽,又有什麼樣的戰慄和匱乏等著她自己的孩子。

葛莉塔也從氣候科學家那裡認識到,最糟的狀況不是可預料的必然結果,也就是:假如我們現在就採取激進的行動,富裕國家(如瑞典)每年減少排碳一五%,那將會為她這一代與下一代的未來大幅提升安全的機率。我們仍可能挽救一些冰河,仍可能保護許多島國。或許我們也能避免大規模的作物歉收,不致迫使數億乃至數十億民眾逃離家園。

假如以上都是真的,她推論:那「我們根本不該討論其他事情……如果燃燒化石燃料的後果嚴重到威脅我們的生存,我們怎能繼續像從前那樣?為什麼沒有限制?為什麼沒有立法禁止?」

沒有道理。各國政府,特別是有多餘資源的國家,當然要帶頭衝鋒,在十年內完成快速轉變,以便到她二十多歲時,消費模式和實體基礎建設都能進行釜底抽薪的變革。

但她的政府,自命的氣候領導者,動作卻比那慢得多;真的,全球碳排放仍持續升高。瘋了:這個世界著火了,但不管葛莉塔往哪裡望,人們都在聊名人、拍自己模仿名人的照片、買他們不需要的新車和新衣──彷彿他們有的是時間撲滅火焰。

十一歲的時候,她曾陷入深深的憂鬱。成因很多,包括在一個希望所有孩子如出一轍的學校體系與眾不同(「我是後面那個隱形的女孩。」)但也有對星球迅速惡化──以及當權者莫名無法有所作為──的濃烈悲傷和無助感。

葛莉塔不說話,也不吃東西了。她病得很厲害。最後,她被診斷出選擇性緘默症(selective mutism)、強迫症和一種常被稱為亞斯伯格症候群(Asperger Syndrome)的自閉症。那最後一種診斷有助於解釋葛莉塔為什麼會對她所學到有關氣候變遷的知識那麼耿耿於懷,遠勝於她的同儕。

自閉症患者極端傾向做字面解釋,因此時常難以應付認知失調,也就是我們在智識上所知,以及在現代生活如此普遍的作為之間的差距。許多在自閉症光譜上的人較不易模仿身邊眾人的社會行為──甚至根本沒注意到──而傾向鍛造自己獨特的路徑,這常涉及熱切專注於特定感興趣的領域,而且很難把那些領域擱在一旁(也稱為區隔化﹝compartmentalization﹞)。「對於我們這些在光譜上的人來說,」葛莉塔表示:「幾乎每件事情都是非黑即白。我們非常不善於說謊,也通常不喜歡參與你們其他人似乎樂此不疲的社交遊戲。」

這些特質說明了為什麼有些和葛莉塔有相同診斷的人會成為造詣深厚的科學家和古典音樂家,將他們卓越的專注力發揮得淋漓盡致。那也有助於解釋為什麼在葛莉塔雷射般地瞄準氣候崩壞時,會完全不知所措,止不住憂慮與悲傷。她看到也感覺到危機的完整意涵,無法轉移注意力。更糟的是,她生命中的其他人(同學、爸媽、教師)看似不以為意的事實,並未像對社會連結較多的孩子那樣,傳遞令她安心、暗示情況沒有那麼壞的社會訊號。身邊的人明顯漠不關心,只讓葛莉塔的恐懼變本加厲。

聽葛莉塔和她爸媽說,為緩和她危險的憂鬱,她們首先設法減輕這兩者之間令她難以忍受的認知失調:她對地球危機的認識,以及她和家人的生活方式。她說服爸媽跟她一起茹素,或至少不吃肉,還有,最重要的,不再搭飛機。(她的母親是知名歌劇歌手,因此這犧牲不小。)

這家人改變生活方式所能減少排入大氣的碳,數量微乎其微。這點葛莉塔心知肚明,但說服家人以開始反映地球緊急情況的方式生活,有助於減輕一些精神壓力。至少現在,以自己小規模的方式,他們不再假裝一切安然無恙。

但葛莉塔最重要的改變與飲食和飛行無關。而是想方設法向世界其他人表明:別再裝作一切都很正常了,因為這樣的「正常」會直接導致大災難。如果她迫切希望有權勢的政治人物趕緊挺身而出對抗氣候變遷,就必須在她自己的生活上反映那種刻不容緩。

於是,十五歲的她決定不要去做世俗認為一切正常時所有孩子都該做的那件事:上學,為長大成人後的未來做準備。

「我們何必為那樣的未來讀書?」葛莉塔不禁納悶。「那個如果沒有人出手相救、也許很快就不存在的未來?當我們的政客和社會顯然對學校裡最好的科學教給我們最重要的事實無動於衷,在學校學那些事情又有什麼用呢。」

所以,二○一八年八月,新學年開始,葛莉塔沒去上課了。她前往瑞典國會,在外頭紮營,舉著言簡意賅的手寫標語:為氣候罷課。她每週五都來,整天待在那裡。起初,身穿二手店藍色兜帽上衣、綁著雜亂棕色髮辮的她完全遭到忽視,就像個不受歡迎的乞丐,努力爭取飽受壓力和煩擾的民眾的良知。

慢慢地,她唐吉軻德式的抗議得到一點點媒體關注,開始有其他學生和成年人帶著自己的標語來訪。接下來便是演講的邀約──先在氣候團體的集會,接著在聯合國氣候會議,接著在歐盟,在TED斯德哥爾摩(TEDxStockholm),在梵蒂岡,在英國國會。她甚至獲邀登上瑞士那座名山,在達沃斯年度世界經濟論壇(World Economic Forum)對有錢有力的人士發表演說。

她每一次演說都夾雜一些簡短、無修飾、十足苛刻的話。「你們不夠成熟,不敢實話實說,」她這麼告訴波蘭卡托維治的氣候變遷磋商者:「甚至把那個重擔丟給我們小孩。」面對英國國會議員,她問:「我的英文可以嗎?麥克風有開嗎?因為我開始懷疑了。」

達沃斯的權貴盛讚她帶給他們希望,對此她回答:「我不稀罕你們的希望……我想要你們恐慌。我想要你們感受我天天感受的憂慮。我想要你們展開行動,像你們面臨危機時那樣行動。我想要你們像這棟房子失火了那樣行動,因為它的確失火了。」

對那群話術精湛、把氣候紊亂當成人類普遍目光短淺的問題來談論的執行長、名人和政治人物,她反駁:「要是人人都有過失,就沒有人可被指責,而我們必須指責某些人……特別是某些人物、某些公司、某些決策者,他們非常清楚他們正犧牲何等珍貴的價值來繼續賺多到數不清的錢。」她頓了一下,吸口氣,繼續說:「我想今天這裡有很多人,是屬於那一群人。」

她對達沃斯會議最尖銳的譴責不是靠言語。她不住大會提供的五星級飯店,反倒冒著攝氏零下十八度,睡在外面的帳篷裡,瑟縮在鮮黃色的睡袋中。(「我不是暖氣愛用者。」葛莉塔這麼告訴我。)

當她對會場裡那些西裝筆挺、拿智慧型手機拍她、彷彿她是什麼標新立異之徒的成年人發表演說時,葛莉塔的聲音幾乎不曾顫抖。但她感受之深刻──失落、憂慮、對自然世界的愛──無庸置疑。「求求你們,」她在二○一九年四月對歐洲議會(European Parliament)議員感人肺腑的演說中說:「這件事情不可以失敗。」

就算那些演說並未大幅改變堂皇會議室裡那些決策者的行為,但確實改變了場外許多民眾的行動。眼神熾烈的她,幾乎每一段影片都被瘋狂轉傳,就好像經由在我們擁擠的星球大叫「失火了!」她已經給予無數人他們所需的信心來相信自己的感官,並聞到從緊閉的房門底下飄來的煙。

不僅如此。聽葛莉塔談到我們在氣候方面的集體不作為是怎麼差點偷走她的求生意志,似乎也幫助其他人感覺到自己胸腔裡的生存之火。葛莉塔清晰的聲音證明我們好多人壓抑、隔離起來的恐懼並非空穴來風:生在第六次生物大滅絕時期、被那麼多「我們已經沒有時間」的科學警告包圍,我們著實有害怕的理由。

突然,世界各地的孩子群起仿效葛莉塔這個自個兒承擔起社會角色的女孩,組織自己的學生罷課行動。遊行示威時,他們很多人舉著厚紙板,引用葛莉塔最銳利的幾句話:我想要你們恐慌、我們的房子失火了。在德國杜塞道夫(Düsseldorf)的一場大規模罷課,示威群眾高舉混凝紙漿做的葛莉塔人偶,眉頭緊皺、髮辮垂懸,就像各地發怒孩子的守護神。

葛莉塔從隱形的女學生變成全球良知代言人的歷程固然不同凡響,若更仔細地檢視,那其中有許多值得我們所有人學習的地方──如果我們希望安全無虞的話。葛莉塔對全體人類最高的要求就是做她在自個兒家裡和生活中所做的:縮小我們對迫切氣候危機所了解,以及我們所作所為之間的差距。第一階段是認清事態緊急,因為唯有體認其急迫性,我們才能激發出能力去做需要做的事情。

某種程度上,她要求我們之中天生意志較平凡的人──較不易特別專注、傾向與道德矛盾共存的人──更像她一點。她這麼要求是有道理的。

在平常、非緊急的時刻,人類心智合理化、區隔化及容易分心的本領是重要的應付機制。這三種心理的戲法都能幫助我們度過每一天。那也對下意識地觀察我們的同儕和模範來判斷如何感受和行動格外有助益──那些社會線索就是我們結交朋友和打造具凝聚力社群的方式。

但如果目標是對氣候崩壞的現實做出反應,這些特質就是我們集體失敗的原因。它們在我們不該放心的時候要我們放心,在我們不該分心的時候讓我們分心,也在我們的良知不該鬆懈時讓良知鬆懈下來。

這部分是因為,若認真看待氣候紊亂之事,我們的經濟差不多每一個層面都必須改變,而像那樣的事情牽涉到許多龐大的利益。特別是化石燃料公司,而他們已資助一場長達數十年、針對全球暖化事實的假資訊、混淆視聽和擺明扯謊的戰役。

於是,當我們環顧四周,尋找社會上的證據來證明我們的心靈和腦袋告訴我們、關於氣候紊亂的事情時,卻見到琳瑯滿目互相矛盾的信號,告訴我們不要擔心、那言過其實、還有無數更重要的問題、無數更亮麗而值得關注的物品、反正我們絕對無法改變什麼等等。當然,在我們試著度過這個文明危機時,當代一些最卓越的頭腦卻投注大量心血思索精巧再精巧的工具來讓我們繼續繞著數位的圈圈跑、尋找下一個多巴胺的新寵,這也毫無幫助。

這或許可以解釋氣候危機何以在民眾的想像中占據如此奇特的空間,就連我們這些深怕氣候崩壞的人也一樣。我們這一分鐘分享探討昆蟲末日的文章、轉傳海象因海冰融化、棲息地遭破壞而墜落懸崖的影片,下一分鐘又在網路購物、執意透過瀏覽Twitter和Instagram把我們的心智打成瑞士乳酪狀。或者我們一面追Netflix上殭屍末日的劇來將我們的恐懼轉化成娛樂,一面默默確定反正未來一定會崩潰,何必費心阻止無可避免之事呢?這也或許可以解釋為什麼正經八百的人可以同時理解我們距離不可逆的臨界點有多近,又認為呼籲把這當成緊急情況對待的人不正經又不切實際。

「我想在許多方面,我們自閉症患者才是正常人,其他人都很奇怪。」葛莉塔這麼說,並補充,不要那麼容易分心或被合理化消除疑慮,會有幫助。「因為,如果必須停止碳排放,那我們就必須停止碳排放,對我來說,這非黑即白。就生存而言沒有灰色地帶。我們的文明不是延續,就是終止。我們必須改變。」和自閉症共處絕不簡單──對多數人來說,這是「一場對抗學校、職場和惡霸的無止境戰鬥。但在適合的環境,經過恰當的調整,自閉症可能是種超能力。」

在二○一九年三月突然躍上舞台的青年動員浪潮,不是一個女孩和她看待世界的獨特眼光的成果。葛莉塔隨即指出,她是受到另一個青少年團體的激勵。為了維護自己的未來,那群青少年起身面對另一類的失敗:二○一八年二月,十七名學生在學校慘遭殺害後,佛羅里達帕克蘭(Parkland)的學生引領一股全美的罷課浪潮,要求更嚴格地管制槍枝。

葛莉塔也不是第一個有極為明確的道德標準而在面對氣候危機時高喊「失火!」的人。這在過去數十年已發生好幾次;事實上,這堪稱每年聯合國氣候變遷高峰會的例行儀式。但或許因為早期的聲音發自菲律賓、馬紹爾群島(Marshall Islands)和南蘇丹(South Sudan)的褐皮膚和黑皮膚的人,那些嘹亮的呼喊頂多只維持一天。葛莉塔也很快指出,氣候罷課本身是數千位學生領導人、他們的老師和支援組織的成果,其中很多人多年來一直在提出氣候警訊。

誠如英國氣候罷課學生發表的宣言所說:「葛莉塔或許是火星,但我們才是燎原野火。」

| FindBook |

有 16 項符合

刻不容緩:當氣候危機衝擊社會經濟,我們如何尋求適合居住的未來?的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

刻不容緩:當氣候危機衝擊社會經濟,我們如何尋求適合居住的未來? 作者:娜歐蜜.克萊恩 / 譯者:洪世民 出版社:時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2020-07-08 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

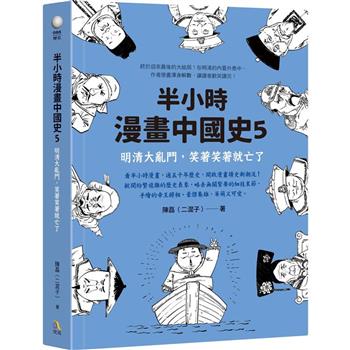

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:刻不容緩:當氣候危機衝擊社會經濟,我們如何尋求適合居住的未來?

──最壞的災難時代,如何扭轉為人類生存的最大機會?──

氣候危機時代的革命記錄者

娜歐蜜.克萊恩Naomi Klein帶來重塑經濟生活的解方

這是一場巨大的偷竊。

世界最富裕的一○%人口製造了近五成的全球碳排放,後果卻最先傷害那些極端貧窮的人口,迫使愈來愈多的人民離開家園。土地變得乾枯而無法種植作物、海水升得太快而淹沒島嶼──當我們環顧四周、企圖尋找證據來安撫自己對生活環境的焦慮時,卻只見矛盾紛雜的信號,告訴我們不要擔心、氣候變遷言過其實、還有無數更重要的公眾議題等待解決、反正憑個人之力,絕對無法改變什麼。我們一面將恐懼轉化為數位社群上的娛樂,一面默默確定反正未來一定會崩潰,何必費心阻止無可避免之事?

備受讚譽的新聞記者娜歐蜜.克萊恩,以犀利筆鋒為我們描繪社會與生態崩壞的場景,不僅將氣候危機視為深刻的政治挑戰來探討,也點出氣候議題與資本主義經濟帶來的影響如何緊密連結。戰爭、種族歧視、性暴力、污染、貧窮,氣候紊亂不斷強化種種社會危機,階級不平等的現象日益猖獗。想要度過這場文明危機,我們必須直面提問:當籠罩全球的巨大災難發生、當氣候危機衝擊社會經濟,我們如何尋求適合居住的未來?

每一次大規模的全球災難,

都是一次人類集體意識反省的機會

《刻不容緩》收入十八篇以研究和報導為基礎的長篇文章,記錄了氣候危機從遙遠的威脅演變成燃眉之急的經過,也證明這位當代思想家極具開創性的洞見和哲思。在這個海平面上升、仇恨日益劇烈的年代,每一次大規模的全球災難,都是一次人類集體意識反省的機會。這本書以撼動人心的呼聲籲請眾人轉變,提醒我們若未能起身行動,將會帶來無可挽回的後果。我們需要新的政治,我們需要新的經濟模式,唯有大膽、釜底抽薪的行動,能喚醒我們為人類的生存奮戰──趁現在還來得及。

各界讚譽

阿潑│文字工作者

房慧真│作家、記者

盧郁佳│作家

顏擇雅│作家

李根政│地球公民基金會董事長

林子倫│行政院能源及減碳辦公室副執行長

邱花妹│中山大學社會學系副教授

許晃雄│中央研究院環境變遷研究中心副主任

崔愫欣│綠色公民行動聯盟祕書長

詹順貴│人權律師、前環保署副署長

趙家緯│台大風險社會與政策研究中心博士後研究員

劉月梅│荒野保護協會理事長

──一致推崇

「氣候變遷,大家都已耳熟能詳,但絕大部分人卻對已迫在眉睫的氣候危機仍然無感。娜歐蜜.克萊恩繼《天翻地覆》後的新作《刻不容緩》,正是對人類的無感再次振聾發聵;作者提出的綠色新政,與不久前歐盟、世界銀行為復甦新冠病毒肆虐後全球疲軟的經濟所提對策──綠色振興,幾乎不謀而合,可見娜歐蜜的眼光獨到,更讓此書非常值得一讀,鄭重推薦。」

──詹順貴,人權律師、前環保署副署長

「《刻不容緩》一書,警示世人全球暖化進擊式的腳步越來越急迫,我們已經錯過數十年的寶貴光陰,把自己逼近氣候崩盤點。僅剩不到十年,暖化將自走失控,隨後而來的巨大氣候災難將難以承受。全球暖化已然是進行式,不再是未來式。

二○一九年,氣候緊急事件成為普世認知,被牛津字典選為年度詞彙。各國人民團體接踵提出二○五○年達到零淨碳排的訴求,跨國企業與地方政府紛紛做出承諾,歐盟與聯合國則積極倡議綠色新政。面對這一股風起雲湧的國際浪潮,無論主動或被動,台灣都無法置身事外,應該如何自處是當下必須完成的功課。

《刻不容緩》的文字與觀點或許激越,一時難以吞嚥,但卻是國內當政者都需人手一冊,吸納關鍵觀點,藉此積極規畫與推進台灣綠色新政的必要讀物。」

──許晃雄,中央研究院環境變遷研究中心副主任

「全球已進入氣候緊急狀態,但各國領袖行動遲緩,甚至不願面對氣候變遷,而娜歐蜜.克萊恩則透過此書描繪人民和社會運動如何挺身而出,把人類最大的災難危機轉變為機會。這是氣候緊急狀態的有力證言,也是社運與政治行動者的參考指南。

台灣正邁向低碳非核的能源轉型,如同作者指出的:任何嘗試實施綠色新政的政府,都需要強有力的社會運動,一方面給予支持,一方面催促他們做得更多。當孩子們已上街吶喊著:『提高你的音量,而非海平面!』為了自己也為了下一代,該是你我積極採取行動的時候了!」

──李根政,地球公民基金會執行長

「森林大火、新冠肺炎大流行、種族歧視等系統風險事件接踵而來,本書直指綠色新政如何建構跨界支持體系,同時解決生態破壞、不平等與白人至上主義三大問題。身處轉型臨界點的台灣應以此視野開創新社會論述。」

──趙家緯,台大風險社會與政策研究中心博士後研究員

「自一九九九年陸續出版《NO LOGO》、《震撼主義》、《天翻地覆》等書,娜歐蜜.克萊恩直指新自由主義全球化下,跨國企業築起的霸權、結構調整與市場解方加深災難與掠奪、以及資本主義下惡化的氣候危機;在深究危機根源的同時,她也一路探尋氣候正義等挑戰資本市場與追求替代性解方的社會力量。其最新力作《刻不容緩》,高舉二○一八年聯合國政府間氣候變化專門委員會IPCC的警告、呼應瑞典女孩通貝里發起的全球氣候罷課行動,疾聲呼籲,要在二○三○年將暖化控制在低於攝氏一.五度內的時間已所剩不多,全面性、系統性變革已刻不容緩!

這次,娜歐蜜將解方聚焦在歐美當前熱議的『綠色新政』,深信人類社會有機會透過政策與公共投資化解氣候危機、投資能源轉型,創造永續且負擔得起的公共運輸和住宅;投資長期被排除的社群與國家,回應健康、兒福、保育等需求,創造綠色與有尊嚴的工作,重新形塑經濟生活。在解決氣候危機的同時,也解決薪資停滯、社會不平等加劇、社會凝聚力崩解等問題。時間所剩不多,此刻的台灣也需要大刀闊斧的政策與計畫,閱讀此書,正是時候。」

──邱花妹,中山大學社會學系副教授、地球公民基金會董事

「娜歐蜜.克萊恩是珍貴的禮物:每當我讀她的文字,都能夠化悲憤為力量,起而行動。她帶領我們深入錯事的根源──然後拾級而上,來到高處,讓我們得以看清自己該做些什麼。現在,我們珍愛的一切都面臨危機。她的作品是我們最好、最光明的希望。」

──艾瑪.湯普森(Emma Thompson),演員

「娜歐蜜.克萊恩的作品永遠能打動我、引領我。她是我們這個氣候危急時代的偉大記錄者,鼓舞了各個世代的人。」

──葛莉塔.通貝里(Greta Thunberg),氣候運動人士

「娜歐蜜.克萊恩將她美好、激烈、一絲不苟的心靈應用在當代最嚴重、最急迫的問題上……我認為她是當今世上最能啟迪人心的政治思想家之一。」

──阿蘭達蒂.洛伊(Arundhati Roy),印度作家及社會運動人士

「在此危急關頭至關重要的思想領導者;在一場勇氣十足的關鍵運動浴火重生之際,不可或缺的聲音。」

──蜜雪兒.亞歷山大(Michelle Alexander),美國作家及民權倡議人士,著有《新吉姆.克勞法:色盲時代下的大規模監禁》(The New Jim Crow)

「氣候變遷方面最偉大的理論家。」

──艾米塔.葛旭(Amitav Ghosh),印度作家,著有《餓潮》(The Hungry Tide)

「娜歐蜜就像個優秀的醫師──可以診斷出其他人看不到的毛病。」

──艾方索.柯朗(Alfonso Cuarón),《羅馬》、《地心引力》導演

「技藝精湛……克萊恩有別於其他許多綠色新政倡議者之處,在於她能均衡地結合理想主義和以政治為基礎的現實主義。」

──《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

「老實說,我們不配擁有她,回顧她的七本著作,我們不禁想到卡珊德拉(Cassandra),她的警告準確但屢遭忽視。」

──文學網站Literary Hub

作者簡介:

娜歐蜜.克萊恩 Naomi Klein

獲獎無數的記者、專欄作家、當代重要思想家及公共知識分子。

著作包含國際暢銷書《NO LOGO:顛覆品牌統治的反抗運動聖經》、《震撼主義:災難經濟的興起》、《天翻地覆——資本主義VS.氣候危機》及《不能光說NO》。她是《攔截》(The Intercept)新聞網資深顧問、典型媒體中心(Type Media Center)海鸚寫作學者(Puffin Writing Fellow),並為《國家》(The Nation)和《衛報》(The Guardian)撰稿。克萊恩同時擔任羅格斯大學(Rutgers University)媒體、文化和女性主義研究的首位葛洛麗亞.史坦能講座教授(Gloria Steinem Endowed Chair),也是氣候正義組織「躍進」(The Leap)的共同創辦人。

www.naomiklein.org

譯者簡介:

洪世民

六年級生,外文系畢,現為專職翻譯,曾獲吳大猷科普著作翻譯獎,譯作涵蓋各領域,包括《在一起孤獨》、《東方化》、《倖存的女孩》等(以上皆由時報出版)。

章節試閱

緒論——「我們是燎原野火」

二○一九年三月中旬的一個週五,他們像溪水般慢慢流出學校,洋溢著翹課的興奮與叛逆。這幾條小溪匯入堂皇的林蔭大道,與其他唱歌聊天的青少年會合,身上衣著從豹紋緊身褲到清爽的制服,什麼都有。

小溪沒多久就匯聚成洶湧的河流:米蘭十萬人,巴黎四萬人,蒙特婁十五萬人。

硬紙板做成的標語牌在人肉波浪上起起伏伏:「我們只有一個地球!」、「別燒毀我們的未來。」、「房屋失火了!」

有些標語做得比較精細。紐約市的一名女孩舉起一幅豐富的圖畫,畫中有細膩的大黃蜂、花卉和叢林動物。遠看,那彷彿是學...

二○一九年三月中旬的一個週五,他們像溪水般慢慢流出學校,洋溢著翹課的興奮與叛逆。這幾條小溪匯入堂皇的林蔭大道,與其他唱歌聊天的青少年會合,身上衣著從豹紋緊身褲到清爽的制服,什麼都有。

小溪沒多久就匯聚成洶湧的河流:米蘭十萬人,巴黎四萬人,蒙特婁十五萬人。

硬紙板做成的標語牌在人肉波浪上起起伏伏:「我們只有一個地球!」、「別燒毀我們的未來。」、「房屋失火了!」

有些標語做得比較精細。紐約市的一名女孩舉起一幅豐富的圖畫,畫中有細膩的大黃蜂、花卉和叢林動物。遠看,那彷彿是學...

顯示全部內容

目錄

▍緒論──「我們是燎原野火」

世界的一個洞

資本主義 vs.氣候

地球工程:試水溫

當科學說政治革命是我們唯一的希望

氣候時間 vs. 持續不斷的現在

別再試著靠你自己拯救世界

激進的梵蒂岡?

任他們淹死:暖化世界的他者化暴力

閏年:結束漫無限制的故事

對火熱星球的挑釁

煙的季節

歷史性時刻的賭注

扼殺氣候行動的是資本主義,而非「人性」

波多黎各的災難是人禍

運動可以成就、也可以毀掉綠色新政

綠色新政的藝術

▍後記──綠色新政的膠囊旅行包

謝辭

文章出處

世界的一個洞

資本主義 vs.氣候

地球工程:試水溫

當科學說政治革命是我們唯一的希望

氣候時間 vs. 持續不斷的現在

別再試著靠你自己拯救世界

激進的梵蒂岡?

任他們淹死:暖化世界的他者化暴力

閏年:結束漫無限制的故事

對火熱星球的挑釁

煙的季節

歷史性時刻的賭注

扼殺氣候行動的是資本主義,而非「人性」

波多黎各的災難是人禍

運動可以成就、也可以毀掉綠色新政

綠色新政的藝術

▍後記──綠色新政的膠囊旅行包

謝辭

文章出處

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

|

|