一、引 言

戴震(1724-1777)和章學誠(1738-1801)是清代中葉學術思想史上的兩個高峰,這在今天已經成為定論了。1 近五十年來,東原和實齋一直都受到中外學者的密切注意,研究文獻真足以汗牛充棟。但是我們必須記住,把東原和實齋相提並論是近代的評價。在他們兩人的生前,實齋之晦和東原之顯恰是一個鮮明的對比。問題並不止於聲光的顯晦。如果我們有機會徵詢他們兩人的共同朋友如朱筠、錢大昕、邵晉涵等人的意見,我相信他們之中沒有人會說實齋在學術地位上可以望東原的項背,更不用說並駕齊驅了。那麼戴、章二公自己的看法又如何?我們確切地知道東原從來沒有把實齋放在眼裡,他的文字中也全無實齋的痕跡。所以實齋說:「戴氏生平未嘗許可於僕。」2相反地,實齋對東原則十分傾服,儘管批評之處也不少。《章氏遺書》中公開討論到東原的文字即不下數十篇,未指名而實際也是針對東原而發者,更多至無法統計。我們細心讀實齋的著述,便可知實齋確引東原為同道,而且認為祇有他自己才能和東原在學術上分庭抗禮。這樣說來,我們近代的評價正是接受了實齋自己的論斷,而與其他乾、嘉學人的看法截然異趣。

何以我們的觀點近於實齋而遠於一般乾、嘉的考證學家呢?我想,問題的關鍵是在於評價學術成就所採用的標準。近代治學術思想史的人主要是以義理為評判學術成就的標準。在這個標準之下,實齋的《文史通義》便受到了前所未有的重視。而近人之推崇東原也同樣是由於他的義理,並非由於他的考證。其實東原雖未能平心欣賞實齋的文史見解,他自己論學也是以義理為最後的依歸的。在這一點上,東原和實齋反而是同志,而不是論敵了。另一方面,一般乾、嘉學人則嚴格地持考證為衡量學術的準繩。從考證的觀點出發,當時的人甚至無法了解實齋的學業究竟是何門路;3而東原之所以為時流所共仰,也是因為他在六書、九數、名物、制度各方面的研究業績。至於《原善》和《孟子字義疏證》諸作,則正是他們所鄙棄不屑道的。這樣看來,近代的論斷頗與乾、嘉的流行觀點處於尖銳對立的地位,但卻恰恰合乎東原、實齋兩人的自我評價。這裡可以看出,東原、實齋與當時考證學風之間的確存在著一道很深的鴻溝。面對著這種學風,實齋的不合時宜固不必說;而東原之僅以考證為世所尊,在他自己的內心中也是畢生一大憾事。

但是從思想史的觀點來看,東原與實齋是清代中葉儒學的理論代言人。一方面,他們的學術基地在考證;另一方面,他們的義理則又為整個考證運動指出了一個清楚的方向。沒有東原和實齋的理論文字作引導,乾、嘉的考證學祇表現為一大堆雜亂無章的材料,其中似乎看不出甚麼有意義的發展線索;4更重要地,清代儒學和宋、明理學之間也將失去其思想史上的內在鏈鎖。如果允許我們把清代的考證運動比作畫龍,那麼東原和實齋便正好是這條龍的兩隻眼睛。

近代學人分論東原與實齋的思想者甚多,論東原而涉及實齋或論實齋而涉及東原者亦復不少。因為他們兩人之間本有直接及間接的種種關係,討論時自不能不互相牽引。但到現在為止,尚未見有專篇對東原和實齋之間在學術思想方面的交涉加以比較全面而深入的檢討。本篇之作便想填補這個空缺。從表面上看,東原和實齋之間只存在著一種片面的關係:即東原對實齋極有影響,而實齋則未見在東原的學術生命中留下任何痕跡。而事實上,如果不通過實齋,我們對東原的認識則始終祇能停留在表面的階段,實齋著作中所保留的許多東原平時的口語是從側面去了解東原的一把鑰匙。但是這些口語並不能孤立地、任意地加以解釋,而必須與其他有關的材料配合起來始能確定其意義。另一方面,我們雖然知道實齋受到東原的影響,但這種影響究竟大到何種程度,以及它在實齋的成學過程中又究竟起過何種特殊方式的作用,則仍有待於我們作進一步的清理。

東原和實齋之間,以及他們兩人與十八世紀的考證學風之間都有其同,也有其異,有其合,更有其離。這種錯綜複雜的關係在他們彼此的心理上都曾激起了深微而曲折的反應。以前研究東原與實齋的學者對他們兩人論學的心理背景還不曾做過有系統的發掘,這卻是本篇所要特別加以注重的所在。學術思想史上有許多重要的理論,從正面去看,都是「言之成理,持之有故」,似無隙可覓。而一考其立說時的特殊心理背景,則往往發見其中別有待發之覆,而且關係甚大者。實齋《文史通義》中的若干中心理論便可以從這一方面去重新加以分析。而東原平生持論屢變,其先後不同之深微處,也祇有揭開了這層心理的紗幕之後纔能仔細地辨認得出來。總之,本篇企圖從歷史的和心理的兩個角度去勾劃出東原和實齋兩人的思想側影。這在取徑上與傳統的思想史頗不相同,因為後者主要是從學派傳承、師友淵源各方面去攝取思想家的正面像。但側影不但不和正面像相衝突,而且正可補充它的不足。通過東原和實齋兩人的側影,我們相信,十八世紀中國思想界的面貌將會更清晰、也更真實地呈現在我們的眼前。

----------------------------------------

1. 遠自清末以來,學者如章太炎、梁任公等即漸以戴東原與章實齋並尊。民國以後胡適先後撰《章實齋年譜》(一九二二)及《戴東原的哲學》(一九二七)兩書,使戴、章兩人在清代中葉的學術地位益顯突出。一九三七年錢賓四師的《中國近三百年學術史》問世,其中論乾、嘉學術的部分,東原以後即繼及實齋,並謂「東原、實齋乃乾、嘉最高兩大師。」(下冊,頁475)故戴、章在乾、嘉時代為雙峰並峙、二水分流,實為近代學人的共同見解。最近日本學人島田虔次撰〈章學誠の位置〉一文(見《東方學報》,第四十一冊,一九七○年三月,頁519-530)亦持同樣的看法。

2. 〈答邵二雲書〉中語,見《章氏遺書逸篇》,收入四川省立圖書館編輯,《圖書集刊》,第二期(一九四二年六月),頁41。

3. 《文史通義‧外篇三‧家書二》,古籍出版社,一九五六,頁334。

4. 如梁任公先生的《中國近三百年學術史》,其下半部論乾、嘉學術即以「清代學者整理舊學之總成績」一個題目包括各類古書的整理,其中全看不到任何發展的線索和條理。(中華書局本,頁176-364)

二、章實齋與戴東原的初晤

章實齋第一次和戴東原的見面和談話,在實齋的學術生命中是一件頭等重大的事件。但是這一事件的經過及其意義,迄今尚未見有人加以論述。甚至在研究實齋的專著中,這件事也還沒有清楚的交代。胡適的《章實齋年譜》僅根據實齋乾隆三十一年丙戌(一七六六)〈與族孫汝楠論學書〉,指出實齋受東原影響甚大,其他則一字未及。1 一九四二年吳孝琳發表〈《章實齋年譜》補正〉一長文(根據孫次舟的初稿),始肯定戴、章初晤即在丙戌年,並推測是出於朱筠的居間介紹。這一推測當然是由於實齋是年下榻於朱筠邸舍之故。2一九六六年倪文孫(David S. Nivison)出版《章學誠的生活與思想》專書,在這一問題上便採用了吳孝琳之說,但語氣之間猶有保留,以示謹慎。3可見這一件事一直到整整兩百年後還未有定論。其實關於這件事,實齋自己曾留下了第一手的資料足供考論。不過由於這項資料遲至一九四二年才初次刊佈,所以胡適、姚名達、孫次舟、吳孝琳諸人都沒有機會寓目罷了。

東原卒後,實齋曾有〈答邵二雲書〉,專門討論到東原的學術與心術的問題。在這封信裡,實齋不但追溯了他第一次和東原見面的經過,並且還提到了他們那次談話的大致內容。根據此書,我們可以對章、戴兩人這一歷史性的初晤進行一次比較確實而深入的考察。茲先引書中最有關係的一段文字於下,再略加推論。實齋說:

來書於戴東原自稱《原善》之書欲希兩廡牲牢等語,往復力辯,決其必無是言。足下不忘死友,意甚可感!然謂僕為浮言所惑,則不然也。戴君雖與足下相得甚深,而知戴之深,足下似不如僕之早。丙戌春夏之交,僕因鄭誠齋太史之言,往見戴氏休寧館舍,詢其所學,戴為粗言崖略,僕即疑鄭太史言不足以盡戴君。時在朱先生門,得見一時通人,雖大擴生平聞見,而求能深識古人大體,進窺天地之純,惟戴可與幾此。而當時中朝荐紳負重望者,大興朱氏,嘉定錢氏實為一時巨擘。其推重戴氏,亦但云訓詁名物,六書九數,用功深細而已。及見《原善》諸篇,則群惜其有用精神耗於無用之地。僕當時力爭朱先生前,以謂此說似買櫝而還珠,而人微言輕,不足以動諸公之聽。足下彼時,周旋嘉定、大興之間,亦未聞有所抉擇,折二公言,許為乾隆學者第一人也。惟僕知戴最深,故勘戴隱情亦最微中,其學問心術,實有瑕瑜不容掩者。4

這一段回憶對於了解戴、章關係及乾隆學風都極為重要,讓我們從歷史和心理兩個方面來加以分析:

從歷史方面說,我們可以確定以下幾項事實:一、以前學者祇能推測戴章初識在乾隆三十一年丙戌(一七六六),但現在我們則確切地知道這件事發生在是年的春夏之交,而且是實齋主動地到休寧會館去正式拜訪東原。據《東原年譜》,東原是年入都會試不第,居新安(即休寧)會館,5與實齋所言正合,可以無疑。二、吳孝琳和倪文孫都猜測實齋初識東原是因為朱筠的關係。這個猜想顯然錯了。戴、章之間的介紹人並非朱筠,而是鄭誠齋(名虎文,1714-1784)。6三、自來研究實齋思想發展者,根據〈與族孫汝楠論學書〉,頗以為戴、章初見,實齋所受的影響乃在於東原所堅持的考證觀點。今據〈答邵二雲書〉,可知東原給予實齋最初同時也是最深的印象實在於他在義理方面的成就,如《原善》等哲學作品。此點關係最大,下文將另有討論。四、實齋〈書朱陸篇後〉云:

凡戴君所學,深通訓詁,究於名物制度,而得其所以然,將以明道也。時人方貴博雅考訂,見其訓詁名物有合時好,以謂戴之絕詣在此。及戴著《論性》、《原善》諸篇,於天人理氣,實有發前人所未發者,時人則謂空說義理,可以無作,是固不知戴學者矣。7

此文屢曰「時人」,驟讀之,似為泛言。今與〈答邵二雲書〉合看,「時人」乃特指朱筠與錢大昕兩人。其中朱笥河是實齋業師,正式文字中自不能不諱其姓字。實齋本是最尊重朱笥河與錢曉徵的人,但為了東原的《原善》諸作,竟不惜抗顏力爭,且退而見諸筆墨,則實齋論學之擇善固執及其雅重東原之意,皆灼然可見。

從心理方面看,上引〈答邵二雲書〉更能使我們了解戴、章的初晤對於實齋此後的思想發展具有多麼重要的意義。但在分析這種影響之前,我們必須先分別地對戴、章兩人在會晤前夕的思想和心理狀態加以追溯。

丙戌(一七六六)這一年在東原的學術生命中寫下了重要的一頁。據段玉裁說,「是年玉裁入都會試,見先生云:近日做得講理學一書,謂《孟子字義疏證》也。」8其實本年東原講「理學」之書,並非《孟子字義疏證》,而是《原善》三篇的擴大本。因段茂堂當時並沒有查問清楚,故晚年撰《年譜》時推斷有誤。9所以丙戌是東原在哲學思想上大有進展的一年。東原特舉「做得講理學一書」之事以告茂堂,便可見其內心之得意。不僅如此,東原自甲戌入都,至此論學見解始再變。大體言之,丙戌以前東原視義理與考證為平行關係;丙戌以後則斷然謂義理為考覈之源,二者之間為主從關係。10因此東原初見實齋時,正值他在義理上深造有得的關頭。

另一方面,丙戌這一年在實齋的成學過程中也具有特殊的意義。實齋這時已二十九歲,但他的學術生命還沒有達到成熟的階段。不但沒有成熟,我們甚至可以說,實齋的學術生命中這時正出現了嚴重的危機。這個危機,具體地說,便是如何在濃厚的考證學風之下堅持自己性之所近的義理方向。他在〈家書三〉中說道:

吾讀古人文字,高明有餘,沈潛不足,故於訓詁考質,多所忽略,而神解精識,乃能窺及前人所未到處。初亦見祖父評點古人詩文,授讀學徒,多闢邨塾傳本膠執訓詁,不究古人立言宗旨。猶記二十歲時,購得吳註《庾開府集》,有「春水望桃花」句,吳註引〈月令〉章句云:「三月桃花水下。」祖父抹去其註而評於下曰:「望桃花於春水之中,神思何其緜邈!」吾彼時便覺有會,回視吳註,意味索然矣。自後觀書,遂能別出意見,不為訓詁牢籠,雖時有鹵莽之弊,而古人大體,乃實有所窺。11

可見實齋在二十歲時,通過他父親的指點,已發現自己的長處和短處:長處在其「神解精識」,短處則在不能沉潛於訓詁考證之瑣瑣。循著這種傾向發展下去,實齋便不免走上一條議論有餘而實學不足的道路,所以他在丙戌〈與族孫汝楠論學書〉中,追憶早年的治學情況說:

往僕以讀書當得大意,又少年氣銳,專務涉獵,四部九流,泛覽不見涯涘,好立議論,高而不切,攻排訓詁,馳騖空虛,蓋未嘗不𢢀然自喜,以為得之。12

實齋是一個自信心極強而持論又極堅定的人。倘使他一生終老鄉里,不與外面的學術界接觸,那麼,他勢必會沿著這個早年路向一直奔馳到底。他的學問能否有成,固然是一個問題,但縱使有成,也決然與我們今天所知道的章實齋完全不同。

但是問題是實齋並未能老死鄉里,他不但出遊了,而且還到了北京,接觸到當時學術主流的考證學派。考證學捨虛就實,特別注重言必有據,對於一名一物之微都要詳究其始末。這對實齋早年的學術觀可說是一種嚴厲的挑戰,而和他的學術性向更是格格難入。實齋在心理上所感受到的外在學術空氣的壓力一定是無比的巨大。在這種壓力之下,他無可避免地要對自己舊有的治學途徑發生深刻的懷疑。他在〈與汝楠書〉中所說的「好立議論,高而不切,攻排訓詁,馳騖空虛」,正是基本上接受了考證觀點以後對故我的一種自責。

----------------------------------------

1.胡適著、姚名達訂補,《章實齋年譜》,商務,一九三一,頁17-18。

2.吳孝琳,〈《章實齋年譜》補正〉,見《說文月刊》,第二卷合訂本(一九四二年十二月),頁252。

3.David S. Nivison, The Life and Thought of Chang Hsüeh¬ch'eng, Stanford University Press, 1966, pp. 32-33.

4.《章氏遺書逸篇‧答邵二雲書》,《圖書集刊》,第二期,頁40。

5.段玉裁,《戴東原先生年譜》,見趙玉新點校,《戴震文集‧附錄》,中華書局,一九七四,頁227。

6.關於鄭虎文可看《清史列傳》(臺北中華書局重印本,一九六二),卷七十二,頁5b-6a;《國朝耆獻類徵》(湘陽李氏刊本),卷一二六,頁57a;汪孟慈,〈鄭先生家傳〉,見《尚友記》(《邃雅齋叢書》,第五冊,北平,一九三四),不標頁數。按:鄭虎文後來與馮廷丞書也特別推重戴震的「經學」和章學誠的「史才」。這大概是他提議實齋去訪晤東原的主要原因。見鄭虎文,《吞松閣集‧補遺》,卷三十九,頁1b。馮敏昌編,嘉慶己巳刊本。此條承劉祥光君檢示,附此誌謝。

7.《文史通義‧內篇二》,頁57。

8.《戴震文集‧附錄》,頁228。

9.錢穆,《中國近三百年學術史》,上冊,頁326-327。

10.詳見余英時,〈戴震的《經考》與早期學術路向〉,收入《錢穆先生八十歲紀念論文集》,香港,一九七四,頁29。此文現已收入本書外篇,頁199-240。

11.《文史通義‧外篇三》,頁335。

12.《章氏遺書‧卷二十二‧文集七》,第三冊,頁314。以下續引此書三段,頁數悉同,不另註明。按:此本係一九三六年上海商務印書館據劉承幹嘉業堂本(一九二二)之《章氏遺書》排印,共八冊。

| FindBook |

有 6 項符合

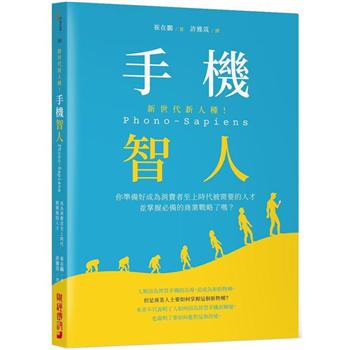

論戴震與章學誠:清代中期學術思想史研究(修訂二版)的圖書 |

|

論戴震與章學誠─清代中期學術思想史研究(修訂二版) 出版社:三民 出版日期:2016-07-08 語言:繁體中文 規格:平裝 / 412頁 / 15 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 修訂二版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 245 |

哲學 |

$ 264 |

Others |

$ 279 |

社會人文 |

$ 294 |

中文書 |

$ 295 |

中國哲學 |

$ 295 |

Others |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:論戴震與章學誠:清代中期學術思想史研究(修訂二版)

戴震和章學誠是清代中葉學術思想史上的兩個高峰,他們的學術基地在考證,但他們的義理則為整個考證運動指出了一個清楚的方向。不過長久以來,學術即有清代兩百餘年的儒學傳統衹有學術史上的意義,而無思想史可言的偏見,本書乃通過對戴震與章學誠之間在學術思想方面的交涉,加以全面而深入的探討,並從歷史和心理兩個角度勾劃他們兩人的思想側影。從中不僅清晰而真實地呈現出十八世紀中國思想界的面貌,更能窺見清代儒學和宋明理學之間在思想史上的內在鎖鏈,同時顯示了儒學傳統在清代的新動向。

作者簡介:

余英時

1930年生於天津,籍貫安徽潛山。香港新亞書院文史系首屆畢業,哈佛大學史學博士。臺灣中央研究院院士、美國哲學學會院士。曾任密西根大學副教授、哈佛大學教授、耶魯大學講座教授、普林斯頓大學校聘講座教授、康乃爾大學第一任胡適講座訪問教授和香港新亞書院院長兼中文大學副校長。曾獲國際多所大學的榮譽和名譽博士學位。2006年榮獲有「人文諾貝爾獎」之稱的「克魯積人文終身成就獎」(the John W. Kluge Prize for Lifetime Achievement)。著有中英文著作數十種。

TOP

章節試閱

一、引 言

戴震(1724-1777)和章學誠(1738-1801)是清代中葉學術思想史上的兩個高峰,這在今天已經成為定論了。1 近五十年來,東原和實齋一直都受到中外學者的密切注意,研究文獻真足以汗牛充棟。但是我們必須記住,把東原和實齋相提並論是近代的評價。在他們兩人的生前,實齋之晦和東原之顯恰是一個鮮明的對比。問題並不止於聲光的顯晦。如果我們有機會徵詢他們兩人的共同朋友如朱筠、錢大昕、邵晉涵等人的意見,我相信他們之中沒有人會說實齋在學術地位上可以望東原的項背,更不用說並駕齊驅了。那麼戴、章二公自己的看法又如何?我們確...

戴震(1724-1777)和章學誠(1738-1801)是清代中葉學術思想史上的兩個高峰,這在今天已經成為定論了。1 近五十年來,東原和實齋一直都受到中外學者的密切注意,研究文獻真足以汗牛充棟。但是我們必須記住,把東原和實齋相提並論是近代的評價。在他們兩人的生前,實齋之晦和東原之顯恰是一個鮮明的對比。問題並不止於聲光的顯晦。如果我們有機會徵詢他們兩人的共同朋友如朱筠、錢大昕、邵晉涵等人的意見,我相信他們之中沒有人會說實齋在學術地位上可以望東原的項背,更不用說並駕齊驅了。那麼戴、章二公自己的看法又如何?我們確...

»看全部

TOP

作者序

《論戴震與章學誠》初版於一九七六年由香港龍門書店刊行,距今恰恰已二十年整。龍門書店大約在十年前便歇業了,故本書已成絕版。二十年前的舊作,其得失優劣早已為同行的讀者所熟知,原沒有重刊的必要。但是一九八五年《章學誠遺書》(北京,文物出版社)問世,提供了前所未見的新資料;經過反覆研讀之後,我竟獲得了一個始料未及的新發現。過去我們讀到章學誠所經常提及的「文史校讎」四個字時,總以為是泛指他的《文史通義》和《校讎通義》兩部著作而言,甚至誤認為即是這兩部專著的簡稱。而且自胡適撰《章實齋先生年譜》(一九二二)以...

»看全部

TOP

目錄

增訂本自序

自 序

內 篇

一、引 言 3

二、章實齋與戴東原的初晤 7

三、儒家智識主義的興起──從清初到戴東原 19

四、章實齋的史學觀點之建立 39

五、章實齋的「六經皆史」說與「朱、陸異同」論 55

(一)「六經皆史」說發微 55

(二)「朱、陸異同」論的心理背景及其在思想史上的涵義 69

六、戴東原與清代考證學風 99

(一)「博雅」與「成家」 99

(二)「狐狸」與「刺蝟」 102

(三)有志聞道 105

(四)義理的偏愛 113

(五)考證的壓力 117

(六)緊張心情下的談論 127

(七)論學三階段 140

(八...

自 序

內 篇

一、引 言 3

二、章實齋與戴東原的初晤 7

三、儒家智識主義的興起──從清初到戴東原 19

四、章實齋的史學觀點之建立 39

五、章實齋的「六經皆史」說與「朱、陸異同」論 55

(一)「六經皆史」說發微 55

(二)「朱、陸異同」論的心理背景及其在思想史上的涵義 69

六、戴東原與清代考證學風 99

(一)「博雅」與「成家」 99

(二)「狐狸」與「刺蝟」 102

(三)有志聞道 105

(四)義理的偏愛 113

(五)考證的壓力 117

(六)緊張心情下的談論 127

(七)論學三階段 140

(八...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 余英時

- 出版社: 三民書局股份有限公司 出版日期:2016-05-31 ISBN/ISSN:9789571460789

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:412頁 開數:25K

- 類別: 中文書> 哲學宗教> 中國哲學

|