| FindBook |

有 9 項符合

好嘉教:臺灣教育心視界的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

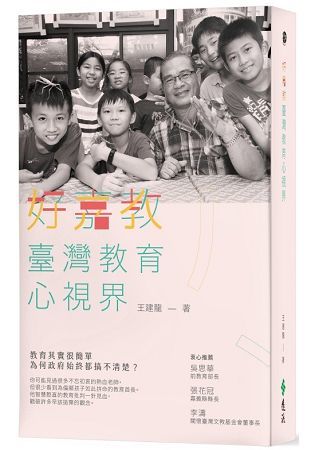

好嘉教:臺灣教育心視界 作者:王建龍 出版社:遠流出版事業股份有限公司 出版日期:2017-09-28 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 190 |

二手中文書 |

$ 199 |

教育議題 |

電子書 |

$ 210 |

教育 |

$ 237 |

教育總論 |

$ 237 |

教育 |

$ 270 |

教育總論 |

$ 270 |

中文書 |

$ 270 |

社會人文 |

$ 476 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

一位深入偏鄉,在艱困教育環境下排除萬難,進行根本性改革的公務人員,所寫下的教育改革建言書。他的建言,清楚明白,打中人心,句句命中台灣教育政策的根本錯誤!

所有關注台灣下一代未來的人,必然會在此書中,重新點燃起希望。

教育是根本,這是人人都知道的事情。可是,教育需要經驗。

一,本書經驗,濃縮取擷自道道地地的嘉義縣偏鄉,而非照搬國外的範例。

二,作者如何在農業環境、山區、人口外流、家庭經濟處於弱勢等最為困難的環境中,一步一步地重新整頓,從「校長辦學評鑑」到「學生基本生活教育」,打造健康的教育環境?

作者的實質建設:

◎ 嘉教「五讚」:品格力,認同力,英語力,健康力,親水力。每一位嘉義縣的國小學生,畢業前都要考核這五大基本能力檢測。

◎ 小校混齡教學:嘉義縣有許多五十人以下學校,讓不同年齡孩子混合學習非主要學科,如藝文、健康體育、綜合等。

◎ 大學進入小學:與嘉義大學、中正大學簽訂合作計劃。請大學教授提升學校老師專業知能,大學生以營隊帶領國小學生學習等。小孩子從小就接觸大學,瞭解大學。

◎ 校長應受評鑑:使校長的升遷有理可循,校長就不會將精力用於關係經營,而是著眼在校內的教學品質提升工作。

◎ 家庭訪視:教師直接到家中,可瞭解弱勢學童的家庭背景,提供幫助。

◎ 適性發展社團:提早開始培養適性教育,讓孩子自小學會一二種專長。「不用等到讀完了博士才去賣雞排、擺地攤。」

三, 作者對臺灣全面教育政策的思考。

◎ 國小最應建立「好品格」:基礎教育要做的好,就如同我在庭院種的樹一樣,樹頂長的不好可以裁掉,只要根部健壯又美,就還是可以浪子回頭。只要根部健壯,發的新芽就還是有機會。如果做人沒品行、沒良心,做醫生詐領健保費,做設計師隨便設計,做包商偷工減料,會好嗎?品行最重要。

◎ 「國中」就要開始適性分流:九年、十二年常態分班教育,是政府當年配套不足所致。結果延誤孩子發展自己獨特性、浪費孩子的時間。常態編班的世界,施教不因材,如何讓每個孩子都有成就?

作者簡介

王建龍

嘉義縣政府教育處處長。

1959年生於臺南北門南鯤鯓漁村。

臺灣首府大學教育研究所碩士。

中國文化大學勞工關係學系。

衆人皆知,教育品質決定國民素質,但很少人會注意到,決定一個國家的好壞,到底是我們教育所重視的優等生?還是常被遺忘的後段生?

一枝草一點露,每個人都有與生俱來的天賦,俗話說:樹頭站乎在,不怕樹尾做風颱。國民教育是培養孩子生活能力及做人態度的基礎教育,每個人都懂得做人處事,國家自然就有競爭力。

只可惜,我們的國民教育在傳統的法令制度束縛下,一直未能對症下藥做有效的改革,讓每個孩子得到適性發展。長久以來,很明顯的,其作用幾乎可定位是為孩子繼續高等教育作篩選把脈而已!

我不是一般學者,也不是所謂的專家,衷心的,謹以一個教育現場目擊者之所見所聞,以及個人的成長過程與生活歷練經驗,真實、勇敢的道出現代孩子所欠缺、所需要的一切真相,並真誠提供有利於未來台灣教育發展與改變的線索。

生在偏鄕本無罪,活出希望靠機會。深信,只要每個人多盡一份心力,孩子就會多一些改變。每個孩子都好,我們的孩子才會好。

| |||

|

|