| FindBook |

有 10 項符合

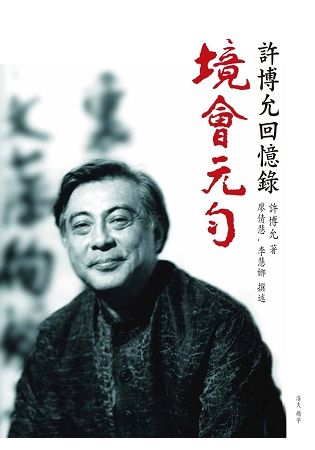

境‧會‧元‧勻:許博允回憶錄的圖書 |

|

境‧會‧元‧勻:許博允回憶錄 作者:許博允、李慧娜、廖倩慧 出版社:遠流出版事業股份有限公司 出版日期:2018-01-07 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 300 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 521 |

音樂 |

電子書 |

$ 521 |

音樂 |

$ 521 |

藝術美學/欣賞 |

$ 594 |

中文書 |

$ 594 |

音樂家傳記/文集 |

$ 594 |

藝術美學/欣賞 |

$ 594 |

藝術人物傳記 |

$ 594 |

社會人文 |

$ 594 |

音樂 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

圖書名稱:境‧會‧元‧勻:許博允回憶錄

許博允的一生就是台灣文化藝術發展歷程,他舉辦超過一萬場次藝文活動、參與人數超過一千萬人次、與101國來往。他引介大師羅斯托波維奇、傅聰、西班牙男高音多明哥,默劇一代宗師馬歇馬叟…;舉辦二王一后的〈跨世紀之音〉音樂會;邀請中國大陸「中央芭蕾舞團」和「北京人民藝術劇院」…等…來台演出。

書中作者除了平實地道出許博允的其人其事,呈現出一部台灣藝文交流史,也透過一個一個的小故事,將這些大師們不為人知的一面展現在世人面前。

書名《境•會•元•勻 》的聯想與解讀:

境~背景、環境、 情境、處境、 心境、事件

會~因緣、機緣、 交流、匯集、 錯綜盤纏、 聚合流變、 激盪創新

元~初心、源起、 創始、大、 宇宙

勻~山又是山, 水還是水, 平和、無擾。 自我、自在

作者簡介

許博允

西元1944年生於日本東京都,籍貫台灣臺北縣淡水鎮(今新北市淡水區),音樂家。其祖父為淡水富商許丙。許博允最為人知的身分是作曲家與新象基金會創辦人,也曾設計高爾夫球場,作過專欄作家、電視節目製作人、主持人,曾任台北市政府市政顧問。妻子樊曼儂也是一位音樂家。

其主要創作樂曲有:《怨歌行》、《孕》、《五人五笛》、《放》、《中國戲曲冥想》、《寒食》、《生、死》、《琵琶隨筆》、《勻》、《四象》、《境》、《會》、《變》、《心》、《潛》、《琵琶協奏曲》、《天元》……等。

|