食的冒險

一切始於1993年年底。

覺睡到一半,胃痛,痛醒的時候,一手扭著胃部的睡衣,口齒苦澀,一心恨透了那種得不到想要味道的感覺。睡前才硬塞進去的乳酪酸黃瓜加鹹肉黑麵包,不鹹不淡,說不出個所以然來地哽在那兒,我的身體似乎從每個細胞裡抗拒接受它。但是餓,年輕的身體最會餓,餓的時候別無選擇。

需要辣的燙的,淅瀝呼嚕地在煙霧香氣裡,大口夾菜、扒飯的感覺。扒完飯用手背揩嘴,辣的一臉油光,舌緣險些燙傷,啊!何其過癮。但這兒沒有,天寒地凍,人人餐餐冷食,黃油、番茄醬、美奶滋就是全部的調味料,配上冰啤酒,大學城裡的學生頓頓這樣打發。我餓的發昏,饞的發抖,醒著睡著想的都是台北夜市裡的小吃、路邊攤的滷味。

受不了了,決定去一趟超市發掘可能性。一冰櫃的各式乳酪、冰淇淋蛋糕、奶油優酪乳,剛來的時候新鮮,還覺得好吃,吃了一兩個月,終於倒盡胃口,再也無法下嚥。這兒的超市不賣鮮魚,魚蝦蚌殻都是冷凍食品,皺眉頭,胃痛更加隱隱,忽地眼前一亮,前面架子上一排排的罐頭是什麼來著?牡蠣嗎?哇牡蠣啊!一看價錢,乖乖不便宜,但是管不了那麼多了,夜市裡「蚵仔煎」的記憶畫面把我眩地眼冒金星,今天非給自己做個蚵仔煎。一個不夠,這一罐牡蠣夠我做少說五六個。

哪兒有茼蒿?也沒空心菜,拿生菜沙拉吧!甜辣醬呢?沒問題,用番茄醬加超貴醬油(當年150 ml要五馬克)調調看,去同學那兒借人家烤蛋糕用的芡粉調水做麵糊,學生宿舍廚房被我搞得菜葉醬汁滴答滿地,進來找啤酒、巧克力的同學問我是否念化學系的,做實驗請到實驗室拜託。我哪有功夫理他們,起油鍋,大把下牡蠣,吱吱渣渣爆油漬,打蛋,淋上稀麵糊,生菜沙拉也炒兩下,盛盤拌醬汁。筷子呢?算了,用刀叉充數吧!瞧,冒著煙,還燙著呢,看起來真香。

這個嘛,比不上士林夜市,但是給自己打氣,直說「湊合湊合」,炒過的生菜黑污污爛兮兮,甜辣醬太番茄味了,配麥當勞的滿福堡會比較適當,保久的罐頭牡蠣竟是醃在醋裡,酸得我眼淚都出來了。不怕,邊做邊改進,反正牡蠣夠我做五、六個蚵仔煎呢,今天我是耗進去了,賠上小命也要做,也要吃。

酸牡蠣害我連拉了兩天肚子,但是「蚵仔煎之義」正式揭開我「食」的冒險。

幾經找尋,終於找到了同學口中的亞洲食品店。那裡跟大學城市區、學生宿舍有點距離,且店面陰暗狹窄,店主是越南人,老拉張撲克臉,對我經常的詢問感到很不耐煩。從此颳風下雨下雪,除了學校、宿舍,最常跑的莫過於亞洲食品店了。我騎著單車橫越大街小巷,買了一籃子又一背包的亞洲進口蔬菜、調味料,冰雨雪花搞得一路溼滑,卻橫衝直撞趕著回家料理,好幾次被街車、巴士司機叫罵呼喝,我邊閃邊縮頭,一心想著待會兒的烹食美味,再冰的冷雨、叫罵嘴臉也澆不滅我心頭的熱。

沒人跟我說做得對不對,一切全憑空想像,跟著口腹之慾走。

吃不慣德式美奶滋拌沙拉,希臘人用羊乳酪,為什麼我不能用豆腐乳?豆腐乳調稀了加米醋滴麻油,我的豆腐乳沙拉醬轟動學生宿舍一時;想吃粉蒸肉,哪兒去找五香蒸肉粉?自個兒用糯米八角香料以小火烘焙,打碎了拌肉蒸;辣椒油從乾辣椒加豆豉花生小魚乾自個兒熬;愛吃麵食?我擀麵給同學大夥兒包餃子下餛飩。他們吃得樂,但嫌不夠快,又不會耐心一張張地擀皮兒,想出個好辦法:把幾張大桌子拼起來,擀個三平方米的大麵皮,用杯口一個個地叩出圓形來,再一一地包。

那個年代,網上找食譜做法可不比今天,想吃菠蘿麵包就只能運用想像力,一試再試,口感不對就重來,最後發現德國的「奶油疙瘩酥」(Streuselteilchen)跟菠蘿麵包口感酷似,於是找到德文烘焙書中的做法,不斷加以研究改進,終於做成跟台灣「聖瑪麗麵包店」賣的一模一樣。但是一旦做成功後就再也不想碰它了,望著一大烤盤黃澄澄油酥酥的菠蘿麵包,才感受到這陣子真的是被發麵、奶油、糖霜和蛋黃給脹死了。

後來搬到森林小鎮,遠離塵囂,亞洲食品店是做夢也沒有了。可是我想吃豆腐,白白嫩嫩的鮮豆腐,哪兒買去?不著急,小鎮商店不是有賣鮮黃豆嗎?老德混著一鍋馬鈴薯鹹肉煮豆子湯。我且買回家,先泡它一整晚,剪了用剩的窗簾紗布,自個兒縫製口袋,第二天用打果汁機打了再濾,濾了再打,反反覆覆,擰出了兩大鍋白澄澄的鮮豆漿。還得邊攪邊煮,怕沾鍋,電話也不接,門鈴也不應了。

豆漿香噴噴做好了,灌了六大保特瓶。鮮豆漿保鮮不長,冰箱不夠放,鄰居謝絕我猛送豆漿,喝不慣也喝怕了,只好擱著等它發酸,讓我心痛。偏偏我不知道,如何使豆漿變豆腐。但怎可輕言放棄?去小鎮的乳酪店問胖胖的乳酪娘,如何將牛奶煉乳酪?必可依樣畫葫蘆地做豆腐。乳酪娘說如果有興趣的話,不妨去職校、乳酪工廠實習,並鼓著我嘗嘗台子上促銷試吃的乳酪。我吃了一大堆各式乳酪,綠的、黃的、帶洞的、長毛的、滴油的,終於打嗝犯噁心,再也不想碰乳酪,但還是沒學到如何使豆漿變豆腐之方。

後來因緣巧合竟得日本朋友送的「豆腐凝固劑」,還特請木工為我釘了個豆腐模子。又重新泡豆磨豆擰豆,這下子做了一整長板的豆腐,揭開紗布,軟咚咚鮮嫩嫩的豆腐讓我喜極而泣,它美到我不知該拿它做什麼好。麻婆、家常醬汁太重,辜負了它的原味;煎煮炒炸又怕傷了它的白嫩單純,真個是塊「不食人間煙火」的豆腐。

我的冒險實驗在小鎮鄰里間漸漸遠近馳名,終於傳到了附近較大城鎮的電視台(WDR)。要過中國農曆年了,報章雜誌的異國風情版也不忘報導一番,電視新聞台那年沒什麼地震海嘯好報,得找個小道消息來拖時間,於是找到了我,題目是「在德國過春節的華人」。我準備好了紅紙寫春聯,教孩子們磕頭說吉祥話,至於年夜飯,打算做個滿漢全席教他們老德傻傻眼。誰知一開門,記者拎了血淋淋的兩大袋,一袋雞爪,一袋豬耳朵,說傳說中中國人愛吃這玩意兒,為爭取收視率,非要我對著鏡頭做這個。愛吃鳳爪、耳絲是一回事,卻哪兒抓過剛斬下來還帶指甲的鮮雞爪,還有滴血泛青絲的豬耳朵?但攝影記者容不得我拖,「卡麥拉」就要我跟電視機前面的觀眾朋友聊聊我的「鳳爪耳絲年夜大餐」。至此,「食的冒險」又進入新紀元。

這樣實驗冒險,把身手鍛鍊地頗有兩把刷子,煮栗子泥從在樹林裡揀栗子開始,再長長久久的燉煮剝殼,挖出栗子肉,搗碎了煮栗子濃湯,拌成泥鋪在派皮上做栗子蛋糕;豆沙也從泡紅豆開始,煮爛打碎成泥,和著油糖炒香,什麼不能自己動手做?但是想吃滷牛肚,大腸麵線就麻煩了,這些內臟德國不賣給人吃,只賣給狗吃,所以未經處理除臭,我三公斤一袋買回家,還得自己用小蘇打清洗,把家裡廚房臭了三天三夜,做好了只有狗狗願意跟我分享,其他人都給臭嗆了。

回到台灣,親戚朋友們的話題總是上哪兒吃,我卻對五花八門的餐館選擇傻了眼,光吃?不用冒險實驗了嗎?

在德國超市買亞洲醬料食品

今天你若來到德國短期居住或長期定居,再不用擔心買不到亞洲調味食品與醬料了。即使不上大城市,不去亞洲超商,小鄉鎮的超市也提供基本的選擇。雖然我跟這些食品業者毫無實質上的業務關係,但是看到架子上擺滿了做亞洲菜系的基本調味料,總覺得這是被我二十幾年來冒險犯難、犧牲小我做烹調實驗的毅力和念力給念出來的,就像誠心祈祝世界和平,世界就真的和平了一樣。

我初來德國之時,別說「吃不到」道地的中式菜餚,就連「取得」食材都成問題,不像現在,歐洲大城市裡亞洲超商林立,物美價廉,網路購物也方便,就連新鮮豆腐都能訂貨到家。那個時候,連夢中夢到美食都只看得到,吃不到,因為咬下去的剎那,就被胃痛折磨醒了,怔忡地躺在被口水浸溼的枕頭上,發現還是睡在「醒來只有硬麵包、冷奶油和臭乳酪」的現實中,所謂科技文明先進國家的飲食文化,其實還停留在德國祖先「尼安德塔人」(Neandertaler)的原始階段。漸漸地我發現,如果要在這裡儘快地入境隨俗──把德語學好、把德式的應對進退做好,心情愉快,身體健康,首要功夫就是:莫要逼迫自己的腸胃適應「德式冷食」文化,而是一肩挑起「引領尼安德塔人飲食走向美味文明演化」的重責大任。德國人的優勢,如社會紀律、守法、規範……等,我等甘願臣服及被同化;但未開發的飲食文化,則需要盡小我之力,同化他們!

今天你若到我們森林小鎮的超商走一走,找得到醬油、米醋、壽司米、麻油、辣椒醬(Harissa)、蠔油、海鮮醬(Hoi-Sin Sauce)、日式芥末醬、魚露……等等,新鮮蔬果類中終於也有了香菜、紅辣椒,且偶爾還會有青江菜、細長茄子等,還找得到木耳、花椒、乾辣椒、五香粉等一大堆的乾貨。這些,都是二十幾年前無法想像的。

據我觀察,我們小鎮的超市似乎在做實驗,他們會突然引進一大堆亞洲食品新貨,擺在架上看看銷售成果如何。賣得好,此類貨品架就會增寬增廣;賣得不好,隔兩週就撤了架,或是改賣其他異國醬料,如阿拉伯、非洲、東歐國家的罐頭、調味料等。基於此,我隨時睜大了眼睛,單槍匹馬地跳起「亞洲食品啦啦隊」舞,把「推廣亞洲口味」視為己任──猛嘗新,經常買米酒、麻油、麵線、乾辣椒等食品作為參加德國人生日派對的伴手禮,或是用來提供慈善活動的抽獎禮物。

經常,我收到臉友給我的熱心留言,如:你貼的這些菜色我一定做不出來的,只有空看和流口水的份。我回答:「失敗」為成功之母,「吃自己做壞的菜」為成功之父,「錯買德國人調的醬汁罐頭」為成功之助產士,「拿德國人做的煙燻鹹硬豆腐來充當豆腐乾炒菜」則為成功之保姆。

想想,住在德國鄉下地方要做到「成功地」滿足食慾,進而才能定心,入境隨俗、安家立業……需要多少次為之催生和撫育的「父母、助產士和保姆」之失敗經驗呢?

我記得讀過智慧的句子:「人心險惡、世態炎涼,這是世事之常態,改變不了世界,但是改變得了自己。從自己覺醒、滿足、開心做起,周遭的世界就會自然而然地跟上、越變越好。」我曾經惋嘆,為什麼無緣住在飲食聞名的大城市?即使不能在家鄉台北,命運也可以安排我住住上海、香港、東京……等的美食都會,或者,像美國加州也不錯,加州的亞洲美食餐館選擇應有盡有,要啥有啥。為什麼偏偏我該淪落於這個連像樣餐廳都沒的鄉下小鎮呢?

後來發現,改變不了環境,那就改變自己吧。從自己做菜、做實驗、冒險犯難、嘗百草、試百醬……開始,還真的耶,環境竟然受我感召,一一跟上,現在雖說不上應有盡有、要啥有啥,但是稍經手續變通,也沒有我想吃而變不出來的菜了!

| FindBook |

有 9 項符合

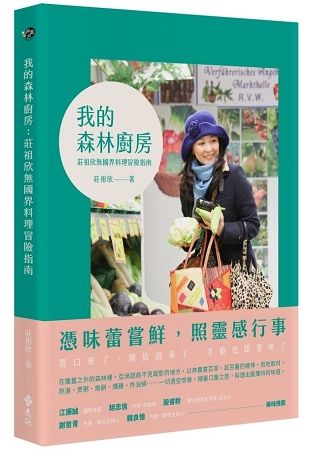

我的森林廚房:莊祖欣無國界料理冒險指南的圖書 |

|

我的森林廚房:莊祖欣無國界料理冒險指南 作者:莊祖欣 出版社:遠流出版事業股份有限公司 出版日期:2017-12-28 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:我的森林廚房:莊祖欣無國界料理冒險指南

胃口來了,興致就來了,手藝也跟著來了

在塵囂之外的森林裡,亞洲超商不見蹤影的地方,以神農嘗百草、試百醬的精神,就地取材,熬湯、煲粥、烙餅、燻雞、炸油條……一切憑空想像,順著口腹之慾,料理出最獨特的味道。

廚房是一個能激發靈感的魔法場域,尤其是對身兼聲樂家、畫家、作家,以及家庭主婦等身分的莊祖欣而言,更是如此。住在前不著村後不搭店的德國森林裡,個性豪爽直率的她,從罐頭酸牡蠣做成的「蚵仔煎」正式揭開她往後二十多年的「食」的冒險……

從小超市裡就地取材,回到自己的森林廚房,跟著聲樂的不同曲風,以歌入菜,邊煮邊唱歌劇(有時也邊畫),激盪出一桌火紅、翠綠、麻辣、酸爽的中式菜餚,或是揉合各國特色的無國界料理,端上由德國工匠特製的中式轉盤木桌,中西合壁的風格鮮明強烈。莊祖欣的冒險實驗在小鎮鄰里間漸漸遠近馳名,吸引了德國公共廣播電視台(WDR)記者帶著鳳爪、豬耳朵登門造訪,更開啟了莊祖欣料理冒險的新紀元。

本書以莊祖欣的生活故事衍伸出新創菜式,其中穿插了幽默風趣、文化比較的飲食散文,並以烹調的七個手段「拌、煮、煎、蒸、烤、炸、炒」加上「甜」等76道菜餚,分門別類,讀者可依照作者的烹調順序建議,按圖索驥的冒險、實驗,組合成宜時、宜地、宜人,色香味俱全的無菜單料理。

※特別收錄:

「十全十美」年菜特別企劃,以及專業品酒師、莊祖欣夫婿安德烈.庫恩的文章。

※美味推薦:

江振誠│國際名廚

胡忠信│作家,政論家,節目主持人

殷睿聆│ 「夢幻廚房在我家」女主人

謝哲青│作家、節目主持人

韓良憶│作家,節目主持人

15篇飲食文集 × 76道中西混搭菜譜

現在,就跟著森林廚娘,展開一場無國界料理大冒險吧!

■今晚吃甚麼?

廚娘構思菜色的時候,思緒其實跟柴米油鹽醬醋茶無關,她想的是,如何讓食客在吃菜扒飯之際,一口一口地,從唇齒、牙齦、上顎、舌根……發起震動、刺激腦波、綻放新領悟,同時讓味道和質感(脆、韌、綿、軟、漿、稠、稀、凝、熱、涼、冰)更進一步地,在嘴裡爆開一連串意想不到的驚喜。

■做菜的靈感有如大小瀑布匯聚成溪流

幾經找尋,終於找到了同學口中的亞洲食品店。我騎著單車橫越大街小巷,買了一籃子又一背包的亞洲進口蔬菜、調味料,冰雨雪花搞得一路溼滑,卻橫衝直撞趕著回家料理,好幾次被街車、巴士司機叫罵呼喝,我邊閃邊縮頭,一心想著待會兒的烹食美味,再冰的冷雨、叫罵嘴臉也澆不滅我心頭的熱。

■身在德國森林小鎮,以「推廣亞洲口味」為己任

看到架子上擺滿了做亞洲菜系的基本調味料,總覺得這是被我二十幾年來冒險犯難、做烹調實驗的毅力和念力給念出來的。基於此,我隨時睜大了眼睛,單槍匹馬地跳起「亞洲食品啦啦隊」舞,以「推廣亞洲口味」為己任──猛嘗新,經常買米酒、麻油、麵線、乾辣椒等食品作為參加德國人生日派對的伴手禮,或是用來提供慈善活動的抽獎禮物。

■改變不了環境,那就改變自己

二十多年前,我初來德國之時,別說「吃不到」道地的中式菜餚,就連「取得」食材都成問題。於是從自己做菜、做實驗、冒險犯難、嘗百草、試百醬開始。二十年後,環境竟然受我感召,一一跟上,現在雖說不上應有盡有、要啥有啥,但是稍經手續變通,也沒有我想吃而變不出來的菜了!

■you are what you eat

味覺的偏好來自兒時的記憶,可能會被暫時遺忘、被分心,或被一時壓抑住。但它就在那裡,安靜地等待,時機一到,就會蠢蠢欲動,執拗地硬要把你拉回兒時食的記憶裡去,吃不到就會魂牽夢繫,絕不善罷甘休。

■一桌包山包海、色香味俱全的無菜單料理

考量烹調手法,讓各種菜色口感相輔相成,「慢燉」加「快炒」加「清蒸」與「涼拌」。這樣在熱火、沉淪後,再來一陣清風,實在舒服;食材選用可考量海拔的差異,從海裡的魚蝦,到地上的肉類,到泥土裡的根莖類、貼近泥土的蘑菇類,到爬牆的豆莢類和樹上的番茄、節瓜類,朝各個面向去排列組合。接著煎煎煮煮、拌拌淋淋,義式、德式、日式、中式調味料天馬行空地混合,每一次合菜,都是一桌精彩的無菜單料理!

■像戀人一般的酒與菜

酒跟食物的搭配組合凑對了,色香味的相互作用就層次無窮地開展來。葡萄酒像是扮演主持人的角色,引領味覺期待下一道菜,甚至進一步和菜餚的滋味相輔相成,相得益彰。一道道菜餚配上一杯杯的選酒,一層層地喚醒味覺的意識,像一對戀人,在味覺神經裡起舞結合。以這樣的品酒藝術眼光看來,葡萄酒的價位高低其實微不足道。

■食譜書的功能新解

食譜書不應該是站在廚房裡一籌莫展地思考「我到底該做什麼菜」的時候才看的書,而是先讓那些文字和照片慢慢地在腦海中沉澱醞釀,到了下午下班去買菜的時候,見了市場的菜色,食譜印象就漸漸活躍清晰起來了。這時,問自己胃口在哪裡?時令的蔬果是什麼?想出了主菜,胃液和口水開始朝向它分泌,之後,再一一順著胃口描繪下去,第二個菜、第三個……也會自動出現。

想出了一桌子的菜,躍躍欲試之餘卻也怕手忙腳亂,擔心分身乏術而最後肉焦、菜老、魚不熟、醬沒味?安啦,邊做邊聽歌劇就行了,一切都會迎刃而解的!

作者簡介:

莊祖欣 Cindy Kuhn-Chuang

旅居德國24年,住在拉得弗瓦德(Radevormwald)一個在地圖上找不到的森林小鎮。在僻靜的小鎮裡一邊入境隨俗,一邊宣揚中華文化,教德國人寫書法、畫水墨畫、唱中華民謠、做中國菜,也教難民孩子學習德文。集繪畫、音樂、廚藝、寫作天分於一身,被寧靜的森林小鎮居民推選為「最能代表拉得弗瓦德小鎮的藝術家」。

著作:《拉得弗森林的藝術家:德國22年的文化詠嘆調》,《拉得弗森林異童話:地圖上沒有的德國小鎮Radevormwald,莊祖欣短篇故事集》

FB:莊祖欣

TOP

作者序

食的冒險

一切始於1993年年底。

覺睡到一半,胃痛,痛醒的時候,一手扭著胃部的睡衣,口齒苦澀,一心恨透了那種得不到想要味道的感覺。睡前才硬塞進去的乳酪酸黃瓜加鹹肉黑麵包,不鹹不淡,說不出個所以然來地哽在那兒,我的身體似乎從每個細胞裡抗拒接受它。但是餓,年輕的身體最會餓,餓的時候別無選擇。

需要辣的燙的,淅瀝呼嚕地在煙霧香氣裡,大口夾菜、扒飯的感覺。扒完飯用手背揩嘴,辣的一臉油光,舌緣險些燙傷,啊!何其過癮。但這兒沒有,天寒地凍,人人餐餐冷食,黃油、番茄醬、美奶滋就是全部的調味料,配上冰啤酒,大學城...

一切始於1993年年底。

覺睡到一半,胃痛,痛醒的時候,一手扭著胃部的睡衣,口齒苦澀,一心恨透了那種得不到想要味道的感覺。睡前才硬塞進去的乳酪酸黃瓜加鹹肉黑麵包,不鹹不淡,說不出個所以然來地哽在那兒,我的身體似乎從每個細胞裡抗拒接受它。但是餓,年輕的身體最會餓,餓的時候別無選擇。

需要辣的燙的,淅瀝呼嚕地在煙霧香氣裡,大口夾菜、扒飯的感覺。扒完飯用手背揩嘴,辣的一臉油光,舌緣險些燙傷,啊!何其過癮。但這兒沒有,天寒地凍,人人餐餐冷食,黃油、番茄醬、美奶滋就是全部的調味料,配上冰啤酒,大學城...

»看全部

TOP

目錄

作者序

食的冒險

Chapter 1 品‧東‧西

做菜時就要聽歌劇

味覺的偏好來自兒時的記憶

鑑定的標準

會烹飪不是好妻子好媽媽的前提

德國鄉下中國餐館

講人情味的文化

葛蜜特利希凱──真正的德國情調

東風西漸的二三事──關於「餃子」

沒帶泡麵在勃艮第酒區旅行

葡萄酒的享受

歡樂啤酒國

原來賽車跟中式食用法有不解之緣

爛天氣茶

Chapter 2 來來來,大家趁熱吃

配菜心法

備菜順序

1 拌

食慾和身材──雞絲涼麵拌芝麻芥末醬

菠菜豆腐枕頭山

麻辣汁拌豆腐

日式揚出豆腐

節瓜大薄片

醃漬小黃瓜小蘿蔔

欣人獻曝的烹...

食的冒險

Chapter 1 品‧東‧西

做菜時就要聽歌劇

味覺的偏好來自兒時的記憶

鑑定的標準

會烹飪不是好妻子好媽媽的前提

德國鄉下中國餐館

講人情味的文化

葛蜜特利希凱──真正的德國情調

東風西漸的二三事──關於「餃子」

沒帶泡麵在勃艮第酒區旅行

葡萄酒的享受

歡樂啤酒國

原來賽車跟中式食用法有不解之緣

爛天氣茶

Chapter 2 來來來,大家趁熱吃

配菜心法

備菜順序

1 拌

食慾和身材──雞絲涼麵拌芝麻芥末醬

菠菜豆腐枕頭山

麻辣汁拌豆腐

日式揚出豆腐

節瓜大薄片

醃漬小黃瓜小蘿蔔

欣人獻曝的烹...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 莊祖欣

- 出版社: 遠流出版事業股份有限公司 出版日期:2017-12-28 ISBN/ISSN:9789573281818

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:288頁 開數:18開

- 商品尺寸:長:230mm \ 寬:170mm \ 高:18.5mm

- 類別: 中文書> 生活風格> 飲食烹調

|