我所認識的張愛玲 鄺文美

最近張愛玲所編的一齣電影「情場如戰場」在香港上映,一連三週,盛況空前,突破了年來國語片的最高賣座紀錄,使人不得不承認:「名家的作品,到底不同凡響!」 這樣一來,這位早已擁有大量讀者的女作家,又引起了各方面濃厚的興趣。「張愛玲到底是怎樣的一個人?」許多人好奇地問。

十五年來,我一直是她的忠實讀者。她的作品我都細細讀過,直到現在,還擺滿案頭,不時翻閱。但是老實說,在認識她以前,儘管我萬分傾倒於她的才華,我也曾經同一般讀者一樣,從報紙和雜誌上得到一個錯誤的印象,以為她是個性情怪僻的女子,所以不免存著「見面不如聞名」之心。直到幾年前我們在一個偶然的場合中相識,一見如故,後來時常往來,終於成為無話不談的好友,我才知道她是多麼的風趣可愛,韻味無窮。照我猜想,外間傳說她「孤芳自賞」,「行止隱秘」,「拒人於千里之外」……很可能是由於誤解。例如,她患近視頗深,又不喜歡戴眼鏡,有時在馬路上與相識的人迎面而過,她沒有看出是誰,別人卻怪她故作矜持,不理睬人。再者,她有輕性敏感症,飲食要特別小心,所以不能隨便出外赴宴。不明白這一點的人,往往以為她「架子很大」。再加上她常在夜間寫作,日間睡覺,與一般人的生活習慣迥異,根本沒法參加各種社交活動,這也是事實。我相信「話不投機半句多」這種感覺是任何人都有過的。在陌生人面前,她似乎沉默寡言,不擅辭令;可是遇到只有二三知己時,她就恍如變成另一個人,談笑風生,妙語如珠,不時說出令人難忘的警句來。她認為「真正互相瞭解的朋友,就好像一面鏡子,把對方天性中最優美的部份反映出來。」

張愛玲的人生經驗不能算豐富,可是她有驚人的觀察力和悟性,並且懂得怎樣直接或間接

地在日常生活中抓取寫作的材料,因此她的作品永遠多姿多采,一寸一寸都是活的。舉一個實例:我記得她離港赴美的前夕,曾叫我陪她到皇后大道去買些零星什物。當她揀好一隻鬧鐘叫店員包裝時,我無意中說了一句,「倘使等一會我們坐電車回去的時候,這鬧鐘忽然響起來,吵得滿車的人都朝我們看,豈不滑稽?」她笑起來,說這倒是極好的戲劇資料。幾個月後,我讀到她從美國寄來的《人財兩得》電影劇本,看見劇中男主角的鬧鐘竟在不應該響的時候響起來,鬧出許多笑話,再想起這些噱頭是怎樣產生的,不禁拍案叫絕。

在題材方面,她喜歡寫男女間的小事情,因為「人在戀愛的時候,是比戰爭或革命的時候更素樸,也更放恣」。她覺得人在戀愛中最能流露真性,「這就是為什麼愛情故事永遠受人歡迎──不論古今中外都如此。」 她的寫作態度非常謹嚴,在動筆以前,總要再三思考,把每個角色都想得清清楚楚,連面貌體型都有了明確的輪廓紋,才著手描寫。否則她說,「自覺心虛,寫出來就不會有真實感。」 怪不得她筆下的人物,個個都活龍活現,有血有肉,呼之欲出。在行文運字上,她是極其用心的,寫完後仍不惜一改再改,務必達到自己完全滿意的地步。有時我看見她的原稿上塗改的地方比不塗改的地方還要多,一大行一大行藍墨水,構成很有趣的圖案。

像所有偉大的藝術家一樣,她總在作新的嘗試,從來不走舊路,也不摹倣別人。她的作品細膩而精鍊,具有一種特殊的風格,有些人稱之為「張愛玲筆觸」。近年來摹倣她這種風格的人倒也不少。有一次我問她對此有何感想。她很幽默地回答,「就好像看見一隻猴子穿了我自己精心設計的一襲衣服,看上去有點像又有點不像,叫人啼笑皆非。」

一般人總想,寫小說的人,編出來的劇本多半是能讀不能演的。以前我沒有看過張愛玲編的戲,因為當日她的「不了情」和「太太萬歲」在上海公映時,我還沒有養成看國語片的習慣。所以前一陣我聽到「情場如戰場」即將上映的消息時,多少有點擔心。但是這部片子優先獻映那一夜,我親眼看到她筆下的角色一個個以生動的姿態在銀幕上出現,親耳聽到那些流利俏皮的對白所引起的良好反應(滿院不絕的笑聲,簡直像美妙的音樂),我非常高興她的心血沒有白費。當初她希望演員們一個個「渡口生氣」給她的劇本,使它活過來。這個願望終於實現了。

張愛玲赴美後的近況,是許多讀者所關心的,我可以在這裡簡單地說幾句。她到了美國之後,最初住在紐約,後來有一段時期住在紐哈姆夏州的一個「作家樂園」(MacDowell Colony),當地環境絕佳,湖山環抱,松林在望,風光如畫。《情場如戰場》和《人財兩得》兩劇就是在那邊一所古雅的房子裡完成的。幾月前她寫完第三本英文小說Pink Tears〔《粉淚》〕後,接著就替電影懋業公司編寫第三齣電影,暫名《拜倒石榴裙》 。目前又在籌劃另一新劇。

她嗜書如命,也是個徹頭徹尾的「紅樓夢迷」,甚至為了不能與曹雪芹生在同一時代──因此不能一覩他的丰采或一聽他的高論──而出過「悵望千秋一灑淚,蕭條異代不同時」的感慨。在這一點上,我覺得我比張愛玲幸運,因為「在千千萬萬年之中,時間無涯的荒野裡」,我能夠不遲不早的遇見了她。雖然現在我們遠隔重洋,再也不能促膝談心,但是每過一陣我能夠收到她的長信,讀到她的新著,看到她編的電影……無論如何,這總是值得感謝的事。

──初載於《國際電影》第二十一期,一九五七年七月。

寫作

長期獨自關在一間房裏埋頭工作,使我覺得not myself〔不是自己〕,所以不願讓你看見。

除了少數作品,我自己覺得非寫不可(如旅行時寫的〈異鄉記〉1),其餘都是沒法才寫的。而我真正要寫的,總是大多數人不要看的。

〈異鄉記〉──大驚小怪,冷門,只有你完全懂。

當時我逼自己譯愛默森,即使是關於牙醫的書,我也照樣會做的2。

譯Washington Irving──好像同你不喜歡的人說話,無可奈何地,逃又逃不掉3。

關於「自己三十歲生辰」之類的話,我不願意用在別的小說中,留著將來寫自己的故事4。現在總是避免寫自己。有些人的小說,看過就定會知道作者的一切,我不要那樣。

〈紅玫瑰與白玫瑰〉中男主角是我母親的朋友,事情是他自己講給母親和姑姑聽的,那時我還小,他以為我不懂,那知道我聽過全記住了。寫出來後他也看見的,大概很氣──只能怪他自己講5。

二人所想總不約而同,簡直嚇壞了。「現在死也不怕了,已經有人會替我做索隱。 」 H.H.H.F. ──《創世紀》中的老先生太太──《留情》中備用。紅玫瑰──炎櫻6。

我要寫書──每一本都不同──(一)《秧歌》;(二)《赤地之戀》;(三) Pink Tears7〔《粉淚》〕;然後(四) 我自己的故事,有點像韓素英的書8──不過她最大的毛病就是因為她是個second rate writer〔二流作家〕,別的主場等卻沒有關係。我從來不覺得jealous of her〔妒忌她〕,雖然她這本書運氣很好,我可以寫得比她好,因為她寫得壞,所以不可能是威脅,就好像從前蘇青成名比我早,其書的銷路也好,但是我決不妒忌她。(五)《烟花》(改寫《野草閒花》)9;(六)那段發生於西湖上的故事;10(七)還有一個類似偵探小說的那段關於我的moon-face〔圓臉〕表姐被男人毒死的事11……也許有些讀者不希望作家時常改變作風,(They expect to read most of what they enjoyed before〔他們以往喜歡的,大都期望可再次讀到〕),Marquand寫十幾年12,始終一個方式,像自傳──但我學不到了。

1.這是張愛玲一篇殘缺不全的散文,現存筆記本有八十頁,估計約三萬多字,部分片段也見於《秧歌》、《怨女》和《小團圓》等。背景是抗戰後、解放前,講一位女子到溫州中途的見聞,似乎補充了《小團圓》第九、十兩章的情節。《小團圓》第十章也剛巧有一句點出書題:「他鄉,他的鄉土,也是異鄉。」所謂「大驚小怪,冷門」,也許指文中多描述些普通人不注意的微末事物。

2.此語也見宋淇〈私語張愛玲〉:「她說過﹕『我逼著自己譯愛默森,實在是沒辦法。即使是關於牙醫的書,我也照樣會硬著頭皮去做的。』」。《小團圓》第十二章:「郁先生一度在上海找了個事,做個牙醫生的助手,大概住在之雍家裡,常來,帶了厚厚的一大本牙醫學的書來托她代譯。其實專門性的書她也不會譯,但是那牙醫生似乎不知道,很高興揀了個便宜,僱了個助手可以替他譯書揚揚名。」

3.Washington Irving即歐文,張譯過他的《無頭騎士》,又名《睡谷故事》(The Legend of Sleepy Hollow)。此語又見宋淇〈私語張愛玲〉。

4.參看註129及其相關語錄。

5.水晶在《蟬──夜訪張愛玲》一文中曾引述張愛玲的話:她說寫完了《紅玫瑰與白玫瑰》後,「覺得很對不住佟振保和白玫瑰,這兩人她都見過,而紅玫瑰祇是聽見過。」

6.原稿如此,寫得很隱晦。

7.Pink Tears後來改成The Rouge of the North(《北地胭脂》),中文版即《怨女》。

8.韓素英,今天普遍稱作韓素音(Han Suyin, 1917-- ),歐亞混血女作家,原名周光瑚(Rosalie Elisabeth Kuanghu Chow),生於中國。她一九五二年的自傳小說《瑰寶》(A Many Splendoured Thing)曾被好萊塢改編成同名電影(漢譯「生死戀」),張愛玲所謂「像韓素英的書」即指此。至於她計劃寫的「我自己的故事」,後來確實寫了,就是長篇小說《小團圓》,以及兩部英文小說:《易經》(The Book of Change)和《雷峯塔》(The Fall of the Pagoda)。

9.《野草閒花》是小說,作者是鴛鴦蝴蝶派作家蘇廣成(王大蘇)。一九五六年,張愛玲在美國搬家時遺失了《野草閒花》及蘇青的《歧途佳人》。她本打算改寫這兩部書,便致函要求宋淇代購,以供參考之用。

10.張愛玲在〈談吃與畫餅充飢〉說:「離開大陸前,因為想寫一篇小說裡有西湖,我還是小時候去過,需要再去看看,就加入了中國旅行社辦的觀光團,由旅行社代辦路條,免得自己去申請。」 「西湖上的故事」應該就是《五四遺事》。

11.參看下面一則論女人「才、貌、德」的語錄。

12.馬昆德(John P. Marquand, 1983-1960),美國小說家。據宋淇〈私語張愛玲〉所記,張曾透露《十八春》的故事結構乃採自馬昆德的《普漢先生》(H.M. Pulham, Esquire, 1941);同文又提及馬昆德五十年代來港時曾與張、宋等吃飯,「席間愛玲破例和他講了許多話。」一九五六年,張愛玲自美國來信,說她已「把兩篇短篇小說修改後寄去給他(注者按:即馬昆德)看〔……〕我很希望他能設法幫我賣掉它。」結果如何?之後一封信說:「他喜歡那兩個短篇小說,尤其是Spyring〔英文〈色,戒〉〕。說我的agent 〔代理人〕如賣不掉,他想只是因為讀者不熟悉上海的背景。他建議投到《紐約客》去,如他們不要,再試Harpers〔《哈珀斯》〕, Atlantic〔《大西洋月刊》〕。又說﹕‘It occurs to me that if you were to do about eight more stories along the lines of the two you have showed me, they would make a very good book of short stories even though very few people appear to buy short stories in book form.’ 〔我又想到,若能依照你寄來那兩篇的思路,再寫大約八個故事,就可出一部很好的短篇小說集了,儘管似乎很少人會買結集成書的短篇小說。〕我覺得他不大helpful〔願意幫忙〕。」

友誼

「緣」是一種不可抗拒的力量,逃也逃不掉的。

我很少出外應酬,可是在那偶然的場合,竟會認識你們,真是我的幸運!

我從來沒有看見過像你這樣好──每一方面都好──而一點不自滿的人。描寫壞人容易,描寫好人難。以後我寫好人的時候應該可以容易一點。

不喜歡風景而寫得似乎喜歡,但說你好並不如此──你千萬不要誤會。

讓你看了我的筆記,我心裏輕鬆了一點,因為有人分擔我過去的情感48。嘴裏描述怎麼也不會這樣明白。我自己也情願清清楚楚看一個片段,不願糢糢糊糊的知道一個大概。你說看了覺得心疼,我很高興──寫悲哀的事,總希望人家看了流淚。

平時對陌生人,我只有兩種態度:

1.gushing,too friendly〔滔滔不絕,太友善〕

2.tongue-tied〔張口結舌〕

唯有對你們,總算一開始就是natural〔自然〕的。我有一陣子不同別人接觸,看見人就不知道說什麼好。如果出外做事,或者時常遇到陌生人,慢慢會好一點──可是又妨礙寫作。

當初你來看我,我知道你很喜歡看我的書──我又不能叫你不來,心裏想:只好讓你自己become disillusioned〔幻滅〕吧──好在那一定是很快的。想不到結果會像現在這樣好,我真開心。

每次想起在茫茫人海之中我們很可能錯過認識的機會──太危險了。命運的安排多好!49

我們到了這年紀才認識,更難得。現在在此而識的人,我都不由自主地存著戒心。

寫那角色(曼楨)的時候我還沒有認識你,可是在我一生所遇見過的女人中你可以說最像她50。

我想你以前一定喜歡看曼殊菲爾的小說,因為你和她都是閨閣氣相當重的人,她很「清麗」──清得簡直像水,你也是──至少我的印象是如此。

我至六點還沒有睡,你卻已經要起身了,「披星戴月」,最好替班的時候能夠在一起談談。一想起每天你在公共汽車上消磨那一些時候,我總願自己能陪著你坐車──在車上談話很好,反正那時候總是浪費掉51。

從來沒有看見過像你們這樣有幽默感,那麼心平氣和的人。

好朋友可以說是精神上的兄弟姐妹。

像你這樣的朋友,不要說像自己人,簡直就是我自己的一部份。自己的手腳也會失去。人生有許多東西是暫時的,但是有一部份卻永遠存在。

48.在《秧歌》的〈跋〉中,張愛玲也說過類似的話:「這些片段的故事,都是使我無法忘記的,放在心裡帶東帶西,已經有好幾年了。現在總算寫了出來,或者可以讓許多人來分擔這沉重的心情。」另參考註56及相關語錄。

49.張愛玲在〈愛〉(1944)一文中說:「於千萬人之中遇見你所要遇見的人,於千萬年之中,時間的無涯的荒野裡,沒有早一步,也沒有晚一步,剛巧趕上了,那也沒有別的話可說,惟有輕輕地問一聲:『噢,你也在這裡?』」

50.一九六九年六月廿四日張愛玲致鄺文美書:「你有次信上說《半生緣》像寫你們,我說我沒覺得像,那是因為書中人力求平凡,照張恨水的規矩,女主角是要描寫的,我也減成一兩句,男主角完全不提,使別人不論高矮胖瘦都可以identify with〔視作〕自己。翠芝反正沒人跟她 identify〔身份掛鉤〕,所以大加描寫。但是這是這一種戀愛故事,這一點的確像你們,也只有這本書還有點像,因為我們中國人至今不大戀愛,連愛情小說也往往不是講戀愛。」

51.一九六五年二月六日張愛玲致鄺文美、宋淇信:「Mae的時間都在交通工具上搭掉了,我太知道這情形,雖然我不常出去,一出去就是一天。」

張愛玲致鄺文美1955.10.252

也許你會想我是受恐嚇,怕許久不寫信你就會不回信,所以趕緊寫了來。事實是有許多小事,一擱下來就覺得不值一說了,趁有空的時候就寫下來。你們一切都好?代替雙十節的放假,出去玩了沒有? 別後我一路哭回房中,和上次離開香港的快樂剛巧相反,現在寫到這裏也還是眼淚汪汪起來。

路上一切其實都很愉快,六個人的房間裏迄今只有一個葡籍少婦帶著個六歲的孩子,起初兩天我們房間裏一天到晚墨黑的不開燈,大家都睡覺,除起來吃飯外。他們是暈船,我是補上這些天的睡眠不足。昨天到神戶,我本來不想上岸的,後來想說不定將來又會需要寫日本作背景的小說或戲,我又那樣拘泥,沒親眼看見的,寫到就心虛,還是去看看。以前我看過一本很好的小說《菊子夫人》,法國人寫的,就是以神戶為背景。一個人亂闖,我想迷了路可以叫的士,但是不知道怎麼忽然能幹起來,竟會坐了電車滿城跑,逛了一下午只花了美金幾角錢,還吃咖啡等等,真便宜到極點。這裏也和東京一樣,舉國若狂玩著一種吃角子老虎,下班後的office worker〔辦公室職員〕把公事皮包掛在 「老虎」旁邊,孜孜地玩著。每人守著一架機器,三四排人,個個臉色嚴肅緊張,就像四排打字員,滴滴搭搭工作不停。這種小賭場的女職員把臉塗得像idol〔神像〕一樣,嘴卻一動一動嚼著口香糖。公司裏最新款的標價最貴的和服衣料,都是採用現代畫的作風,常常是直接畫上去的,寥寥幾筆。有幾種cubist〔立體派〕式的弄得太生硬,沒有傳統的圖案好,但是他們真adaptable〔與時並進〕。看了比任何展覽會都有興趣,我一鑽進去就不想出來了。陋巷裏家家門口的木板垃圾箱裏,都堆滿了扔掉的菊花,雅得嚇死人。當地居民也像我以前印象中一樣,個個都像「古君子」似的,問路如果他們也不認識,騎腳踏車的會叫你等著,他自己騎著車兜個大圈子問了回來,再領著你去。明年暖和的時候如果Stephen到日本去籌拍五彩片,我真希望你也去看看。我想,要是能在日本鄉下偏僻的地方兜一圈,簡直和古代中國沒有分別。苦當然是苦的──我想起嚴俊林黛下鄉拍戲的情形。十月十四。(我想古代中國總不像現在中國鄉下和小城那樣破敗黯淡骯髒。)

上船後我就記起來,吳太太問我幾件行李的時候我也算錯了,多報了一件,使她大驚小怪起來,以為我做了許多衣服。那天實在瞌睡得顛三倒四。上船前付挑夫和汽車錢等等一共十幾塊,請你不要忘了給我扣掉──假使那五十塊錢拿得到的話。如拿不到,請不要忘記告訴我一聲。房間裏添了一個印度猶太太太帶著兩個孩子和無數箱籠什物,頓時大亂起來。我的玻璃杯也砸了,所以到東京時我要去買一隻那種旅行用的小熱水瓶,用它泡藥,可以掛在衣櫥裏面,比較安全。船在橫濱停一天半,第二天近中午的時候我上岸,乘火車到東京市中心,連買東西帶吃飯,(飯館子裏有電視,很糢糊,是足球賽),忙忙碌碌,不到兩個鐘頭就趕回來了,因為要在三點前上船。銀座和冬天的時候很兩樣,滿街楊柳,還是綠的。房子大都是低矮的新型的,常是全部玻璃,看上去非常輕快。許許多多打扮得很漂亮的洋裝女人,都像是self-consciously promenading〔很刻意地蹓躂著〕。回橫濱的時候乘錯了火車──以前來回都是乘汽車,所以完全不認識。半路上我因為不看見賣票的,只好叫兩個女學生到了站叫我一聲。她們告訴我乘錯了,中途陪著我下來找taxi〔計程車〕,你想這些人是不是好得奇怪? 不過日本人也和英國人一樣,大都一出國就變了質。

我還買了一瓶墨水,怕筆裏的墨水會用完。事實是我除了寫了兩封必要的信(給姑姑和秀愛和Mrs Rodell〔羅德爾太太〕3)詩一首也沒譯成。兩年沒繙譯,已經完全忘了怎樣譯,譯出來簡直不像話,只好暫時擱下來。臨行前天天跑領事館,英文說得流利了些,但是一上船,缺少練習,又說不出來了,所以趕緊借了些英文小說來看,不然等見到Mrs Rodell這一干人,在需要千恩萬謝的時候又要格格不吐,那真糟糕。有一本小說叫The Conquest of Don Pedro〔《唐佩德洛遠征記》〕很好,我看的是袖珍本,看來銷路也不錯。船上電影看了許多,只有一齣The Conquest of Space〔「征服太空」〕是好的。同船的菲律賓人常常在太陽裏替小孩頭上捉蚤子,小女孩子們都是一頭鬈髮翹得老高,我看著實在有點怕蚤子跳上身來,惟一的辦法是隔幾天就洗一次頭,希望乾淨得使蚤子望而卻步。三等艙除了人雜,一切設備也還好,吃得也很好,可惜大部份是我不能吃的。我也只好放寬管制,我的diet〔飲食〕向來是以不挨餓為度。

廿二日到火奴魯魯,我上岸去隨便走走,聽說全城的精華都在Waikiki〔威基基〕,我懶得去。就碼頭與downtown〔市中心〕看來,實在是個小城,港口也並不美麗。但是各色人種確是嘻嘻哈哈融融洩洩,那種輕鬆愉快,恐怕是全世界獨一無二的,至少表面上簡直是蕭伯納威爾斯理想中的大同世界的預演。我剛趕上看到一個parade〔遊行隊伍〕,各種族穿著native costumes〔民族服裝〕,也有草裙舞等等。街上有些美國人赤著膊光著腳走來走去。很多外國女人穿著改良旗袍,胸前開 slit〔狹長口〕領,用兩顆中國鈕子鈕上。畢直的沒有腰身,長拖及地,下面只有開衩處滾著半寸闊的短滾條。不知道你姊姊從前住在那裏的時候是否就流行? 日本女人也穿著改良和服,像nightgown〔睡袍〕,袖子是極短的倒大袖。也同樣難看。當然天氣熱,服裝改良是必需的,但是我相信應當可以弄得好一點。

今天廿四,收到你的信,如你預料的一樣驚喜交集。在上船那天,直到最後一剎那我並沒有覺得難過,只覺得忙亂和抱歉。直到你們一轉背走了的時候,才突然好像轟然一聲天坍了下來一樣,腦子裏還是很冷靜& detached〔和超脫〕,但是喉嚨堵住了,眼淚流個不停。事實是自從認識你以來,你的友情是我的生活的core〔核心〕。我絕對沒有那樣的妄想,以為還會結交到像你這樣的朋友,無論走到天涯海角也再沒有這樣的人。那天很可笑,我正在眼淚滂沱的找房間門牌,忽然一個人(並非purser〔客輪的事務長〕)走來問 「你是某某嗎? 305號在那邊。」當時我也沒理會這人怎麼會認識我,後來在佈告板上看見旅客名單,我的名字寫著Eileen Ai-Ling Chang,像visa〔簽證〕上一樣嚕囌。船公司填表,有一項是旅客名單上願用什麼名字,我填了E.A. Chang。結果他們糊裏糊塗仍把整個名字寫了上去。我很annoyed〔困擾〕──並不是不願意有人知道我,而且事實上全船至多也只有一兩個人知道,但是目前我實在是想remain anonymous〔隱姓埋名〕。你替我的箱子pack〔收拾〕得那樣好,使我unpack〔打開行李〕的時候也很難過。當然我們將來見面的時候一切都還是一樣。希望你一有空就寫信來,但是一年半載不寫信我也不會不放心的。惦記是反正一天到晚惦記著的。我到了那邊,小的mishaps〔事故〕大概常常有,大的不幸和失望是不會有的,因為我對於自己和美國都沒有illusions〔幻想〕,所以你也可以放心。看見Dick時請替我問候4,希望他沒有扶病給Mrs. Rodell寫信。也望望Rachel〔瑞秋〕。

P.S. The Red Badge of Courage〔《紅色英勇勳章》〕, A Gradual Joy〔《漸歡》〕, Melville Goodwin, USA〔《美國的梅爾維爾.古德溫》〕等書你們如不看,請還給Dick。

2.這是書信全文,是張愛玲離港後寫給鄺文美、宋淇的第一封信。

3.「秀愛」是張秀愛,張愛玲好友。「Mrs Rodell」即Marie Rodell,美國的出版代理人。

4.「Dick」是理查德.麥卡錫(Richard McCarthy),五十年代派港,曾任職美國駐港總領事館新聞處的處長。張愛玲申請移居美國時,就由麥卡錫作保證人。

| FindBook |

有 7 項符合

張愛玲私語錄的圖書 |

|

張愛玲私語錄 作者:張愛玲、宋淇、宋鄺文美 出版社:皇冠文化出版有限公司 出版日期:2010-07-19 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 220 |

二手中文書 |

$ 237 |

中國文學論集/經典作品 |

$ 255 |

社會人文 |

$ 264 |

中文書 |

$ 264 |

小說 |

$ 270 |

現代散文 |

$ 270 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

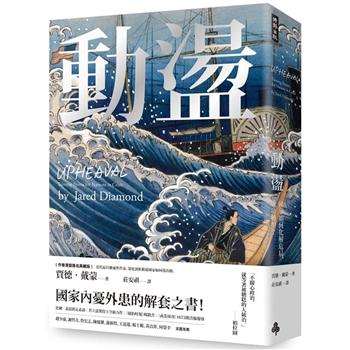

圖書名稱:張愛玲私語錄

在一封封往返的書信中、在最親密好友的記憶裡,探尋張愛玲最私密的心靈角落……一般讀者只知道張愛玲和姑姑、炎櫻關係親密,卻多半忽略了她下半生最信任的好友宋淇和鄺文美夫婦。他們三人交往數十年,宋淇夫婦也記錄下張愛玲聊天時所講的「名言」,讓我們得以一窺這位傳奇才女不為人知的一面。譬如說她家徒四壁,最妙的是連作家必備的書桌也沒有!還有,她不喜歡買書、覺得美人不需要學問、最羨慕佈置櫥窗這項職業、只要喜歡一個人就永遠覺得他是好的……而翻開三人往返的信件,更驚訝地發現冷眼看世情的張愛玲原來內心火熱澎湃,只是目送宋淇夫婦上

作者簡介:

張愛玲本名張煐,1920年生於上海。二十歲時便以一系列小說令文壇為之驚豔。她的作品主要以上海、南京和香港為故事場景,在荒涼的氛圍中鋪張男女的感情糾葛以及時代的繁華和傾頹。有人說張愛玲是當代的曹雪芹,文學評論權威夏志清教授更將她的作品與魯迅、茅盾等大師等量齊觀,而日後許多作家都不諱言受到「張派」文風的深刻影響。張愛玲晚年獨居美國洛杉磯,深居簡出的生活更增添她的神秘色彩,但研究張愛玲的風潮從未止息,並不斷有知名導演取材其作品,近年李安改拍〈色,戒〉,更是轟動各界的代表佳作。一九九五年九月張愛玲逝於洛杉磯公寓,

章節試閱

我所認識的張愛玲 鄺文美

最近張愛玲所編的一齣電影「情場如戰場」在香港上映,一連三週,盛況空前,突破了年來國語片的最高賣座紀錄,使人不得不承認:「名家的作品,到底不同凡響!」 這樣一來,這位早已擁有大量讀者的女作家,又引起了各方面濃厚的興趣。「張愛玲到底是怎樣的一個人?」許多人好奇地問。

十五年來,我一直是她的忠實讀者。她的作品我都細細讀過,直到現在,還擺滿案頭,不時翻閱。但是老實說,在認識她以前,儘管我萬分傾倒於她的才華,我也曾經同一般讀者一樣,從報紙和雜誌上得到一個錯誤的印...

最近張愛玲所編的一齣電影「情場如戰場」在香港上映,一連三週,盛況空前,突破了年來國語片的最高賣座紀錄,使人不得不承認:「名家的作品,到底不同凡響!」 這樣一來,這位早已擁有大量讀者的女作家,又引起了各方面濃厚的興趣。「張愛玲到底是怎樣的一個人?」許多人好奇地問。

十五年來,我一直是她的忠實讀者。她的作品我都細細讀過,直到現在,還擺滿案頭,不時翻閱。但是老實說,在認識她以前,儘管我萬分傾倒於她的才華,我也曾經同一般讀者一樣,從報紙和雜誌上得到一個錯誤的印...

»看全部

商品資料

- 作者: 張愛玲、宋淇、宋鄺文美

- 出版社: 皇冠文化出版有限公司 出版日期:2010-07-19 ISBN/ISSN:957332685X

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:336頁

- 類別: 中文書> 華文文學> 小說

|

2026【圖表整理+最新法規】勞工行政與勞工法規大意--看這本就夠了[十六版](初等考試/五等特考)](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=14100124102)