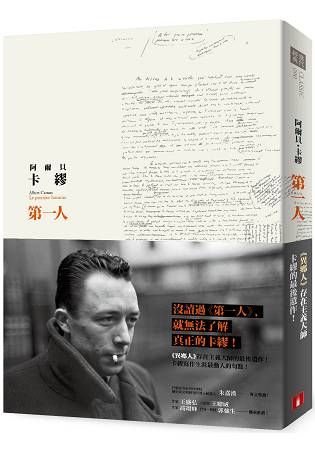

沒讀過《第一人》,就無法了解真正的卡繆!

《異鄉人》存在主義大師的最後遺作!

卡繆寫作生涯最動人的句點!

【巴黎高等社會科學院歷史與文明研究所博士候選人】朱嘉漢 專文導讀!

【作家】王盛弘、【小說家】王聰威、【作家】高翊峰、【作家‧教授】郭強生 鄭重推薦!

特別收錄:卡繆手稿+未完成稿的筆記及大綱+獲頒諾貝爾文學獎後致恩師的書信!

就這樣年復一年,

在黑暗裡緩緩行走在這塊被遺忘的土地上,

而在這上頭,每個人皆成了第一人!

至於他自己,則只能在沒有父親的庇護下自行成長……

傑克‧柯爾梅里站在父親的墳前,心頭為之一震,已經四十歲的他赫然發現,長眠在此的父親竟然比自己還年輕!衰老的時間與死亡的威脅在此刻化為具體,召喚他踏上追尋自我的回溯之旅。

當傑克重新回到這片自幼生長的土地,過往的一切像一幕幕揮之不去的影像不斷朝他襲來:嚴厲的奶奶、文盲又近全聾的母親、不時與自己爭吵的哥哥、如同父親的小學老師,還有阿爾及利亞的太陽、暮色低垂的海面、星光熠熠的夜晚、宛如迷宮的植被,以及小吃攤與混雜的族群……這些若隱若現的記憶,在在逼使著他探尋已逝父親的足跡,以及那個謎一般的自己……

《第一人》是卡繆以自身故事寫就的自傳體小說,尚未完成的手稿在一九六○年卡繆車禍喪生的現場被發現,卻直至三十多年後才得以首度面世。那些未經修潤、不時露出破綻的文字,反而讓讀者得以窺見他最真實的面貌。「我從何而來?」「我將往哪裡去?」《第一人》不僅錨定了這片蒼茫大地中「我」的位置,也讓卡繆的創作系譜得以完成。

作者簡介:

阿爾貝‧卡繆Albert Camus

1913年出生於北非阿爾及利亞的蒙多維。一歲時,父親死於第一次世界大戰的馬恩河之役。母親為他人洗衣打掃,負擔貧困的家庭生計。在恩師路易‧杰爾曼的引導與鼓勵下,未因貧窮而中斷求學,並以半工半讀的方式在阿爾及爾大學完成哲學學位。

1942年出版《異鄉人》和《薛西弗斯的神話》,奠定了他在國際文壇的地位。第二次世界大戰爆發時,曾任《共和晚報》及《巴黎晚報》編輯,德軍侵法後則領導地下反抗運動報紙《戰鬥報》,成為法國最重要的意見領袖。

「荒謬」與「反抗」一直是卡繆思想的核心,他也是第一個讓「荒謬」成為存在主義重要概念的人物,並與沙特並列為法國文壇的兩大思想巨擘。然而一直被視為存在主義代表作家的卡繆,卻宣稱自己從來都不是一個「存在主義者」,而只是一個「存在的」思想家。1957年,以「作品對人類的良知具有非常清晰且誠懇的闡明」為由,獲頒「諾貝爾文學獎」。另著有《瘟疫》、《卡里古拉》、《反抗者》、《墮落》、《放逐與王國》等書。

1960年1月4日因車禍不幸去世,享年僅47歲,並留下最後遺作《第一人》。

譯者簡介:

吳錫德

淡江大學法文系教授。台北市人,法國巴黎第七大學歷史學系學士、碩士、遠東語言暨文化學系第三階段博士。長期從事法語教學及翻譯工作,曾任巴黎《歐洲日報》新聞翻譯、淡江大學法文系主任和外語學院院長、中華民國法語教師協會理事長、台灣法語譯者協會理事長。另譯有《歐洲文明》、《塔尼歐斯巨岩》、《文化全球化》、《思考之危境:克莉斯蒂娃訪談》等書,著有《認識新歐洲》、《閱讀法蘭西當代文學》、《翻譯空間》、《卡繆作品中的現代性》、《法國製造:法國文化關鍵字100》,以及相關論文和文章百餘篇。

2016年1月獲法國政府頒贈「教育騎士勳章」(Chevalier dans l'Ordre des Palmes Aadémiques),以表彰他在推介法國文化上的傑出貢獻。

個人網站:hsideh.myweb.hinet.net

各界推薦

名人推薦:

即使到了最後,卡繆透過《第一人》,仍是想說,「荒謬―反抗―愛」總不是一個理想的線性階段論,而是一條一開始便纏在人類身上的鎖鏈。卡繆將這本小說設想為「想像力的小說」,透過想像力,傑克不僅與父親的命運連結,也串連起無數的「第一人『們』」。這些人「一個接一個地去學習如何在漂泊無根以及失去信仰的情形底下過活」,遺忘如此多,但這不減損他們「學習如何成為一個人」的價值與追尋,這或許才是卡繆一直以來,最為核心的思考。

――巴黎高等社會科學院歷史與文明研究所博士候選人/朱嘉漢

一定要讀《第一人》,這部因為他意外過世而未完成的小說。這本書原來應該至少兩倍厚,它敘述小阿爾貝,一位農工與清潔女工之子,如何變成大卡繆,變成一位世界知名的諾貝爾獎得主。從這本書中,你將看到一位窮苦人家的孩子,如何忠於自己,並成為一個偉大的、極度自由的哲學家!

――法國當代哲學家/米榭‧翁福雷

在他這部最後的作品中,卡繆對他的過去和私人世界進行了朝聖,迫使讀者質疑與他的名字有關的思想:存在主義、荒謬主義、陌生人的異化社會、反抗理論、薛西弗斯的神話……書名《第一人》暗示著人的原初模式,身為一個「自己創造自己」的知識分子,在書名上有更大的意義。身為自我世界中「第一人」的年輕卡繆,不得不自我教育、自己長大,因為沒有父親的權威和指導,更沒有文化傳承,他必須自己發展出自己的真理和道德。但除此之外,書名所指也代表著阿爾及利亞本身,人們生活在一個真空之地,並忘記了它的過去,在這一個「遺忘之地」中,每個人都是第一個人。

――紐約時報/維特‧布倫伯特

如果卡繆有機會將它完成,我認為這本書將會是世界上最偉大的小說之一。目前接近完成的部分,是關於他在阿爾及利亞的童年(顯然它近乎自傳),它是我所讀過的作品中,最美麗也最溫暖的寫作,雖然它以這樣的狀態纏繞於紙上,幾乎未經任何編輯過程,卻使我深信他是一個天才,並欽服於他那絕妙的靈感。

――《犁頭》文學雜誌編輯/艾克謝‧艾胡賈

名人推薦:即使到了最後,卡繆透過《第一人》,仍是想說,「荒謬―反抗―愛」總不是一個理想的線性階段論,而是一條一開始便纏在人類身上的鎖鏈。卡繆將這本小說設想為「想像力的小說」,透過想像力,傑克不僅與父親的命運連結,也串連起無數的「第一人『們』」。這些人「一個接一個地去學習如何在漂泊無根以及失去信仰的情形底下過活」,遺忘如此多,但這不減損他們「學習如何成為一個人」的價值與追尋,這或許才是卡繆一直以來,最為核心的思考。

――巴黎高等社會科學院歷史與文明研究所博士候選人/朱嘉漢

一定要讀《第一人》,這部因為...

章節試閱

四十年過後,在駛往聖布里厄的列車走道上,有一名男子正以一種無動於衷的眼神凝視著春日午後淡淡陽光下掠過的景色;這段從巴黎到英倫海峽窄小且平坦的土地上布滿了醜陋的村落和屋舍。這片土地上的牧園及耕地幾世紀以來已被開墾殆盡──連最後的咫尺畦地都未漏過,現在正從他的眼前一一湧現。這名男子未戴帽、理個小平頭、臉型削長、輪廓細緻、身材中等、淺藍的眸子有著率直的眼神,雖然已四十開外,但穿上那件雨衣仍略嫌清瘦。他雙手牢牢地握住車窗上的扶欄,整個身子的重量放在一側地站著,胸部開敞,讓人有一種自在又活力十足的模樣。此時火車減緩速度,最後停靠在一個不甚起眼的車站。沒多久,一位長得還算標致的年輕女子經過那名男子所站位置的窗外。她停了下來準備換另外一隻手提行李,發現有這麼一位乘客就站在那兒望著她微笑,所以她也不得不報以笑靨。那男子正準備放下車窗之際,火車卻已行駛上路了。「太不湊巧了!」男子說道。那年輕女子則一直對他面露笑容。

這位旅客回坐到三等車廂靠窗的座位。正對面坐著一位頭髮稀少又平貼的男子,若沒有那副腫脹的面孔及酒糟鼻,看起來應該還更年輕些,他正閉緊眼縮成一團地坐在那兒費力地喘著氣,顯然是因為不良的消化作用所致;且還不時快速地瞟眼望向對座的旅客。在同一張座椅靠走道這邊則坐著一位著盛裝的農婦,頭上戴著一頂飾有一串蠟製葡萄難得一見的帽子,正替坐在一旁、一臉蒼白無力的紅棕色頭髮的孩子擤鼻涕。這位旅客的笑意全消;從口袋裡拿出一本雜誌當消遣,讀起一篇文章,禁不住打起了呵欠。

過了不久,火車慢慢地停了下來,車廂門上的告示牌出現了「聖布里厄」的字樣。這位旅客立即站起身,不費勁地便從他座位上方的行李架上把一只折疊式行李箱拿了下來;然後向包廂內同行的乘客致了意──對方則回以訝異的表情──便踏著迅速的步伐,跨過車廂三階的踏板。到了月台,瞧見左手因先前擱在銅欄杆上給弄髒了,便掏出一條手帕仔細地擦拭著。然後便朝出口方向走去。一群衣著灰暗、臉色污黑的乘客漸漸地向他靠攏。他在有著幾根小柱子支撐的雨棚下耐心地等候驗票,又靜靜地等著不發一語的剪票員遞還給他車票。穿過四壁空盪但卻骯髒得很的候車室,那牆上只裝飾著幾張舊海報,其中的一張蔚藍海岸風景甚至都蒙上黑漆漆的煤煙。在午後斜照的光亮裡,他快步地走向那條朝向市區的街道。

到了旅館,他要了原先訂好的房間;回絕了一臉長得像馬鈴薯的女中替他提行李的服務。等她帶他到房間時,他還是遞給了她一些小費,這筆賞金讓她訝異,臉上也流露出感激之情。接著,他又再清洗雙手,用矯捷的步伐踏步下樓,連房門都未上鎖。在旅館大廳他又碰著那位女中,向她詢問墓園的所在地;對方則鉅細靡遺地詳加指點,他則和顏悅色地聽完,然後朝指示的方向走去。此刻他行走在一條狹窄、暮氣沉沉、兩旁坐落一些極不起眼、鋪著難看的紅瓦房舍的街道上。其樑柱還都裸露在外,屋頂上的石板瓦也都歪七扭八的。路上行人本就稀少,甚至都不肯駐足在店家的櫥窗前多張望。這裡頭擺設有玻璃製品、塑膠或尼龍塑品,及在現代都市隨時可見到的那些模樣悲戚的陶瓷製品。只有那些賣吃的店家人氣活絡些。墓園由一道面目可憎的高牆團團圍住。入口處附近有幾家出售一些便宜花朵的花舖及墓碑店。來到其中的一家前頭,這位旅客駐足在那兒,瞧著一名慧黠的小孩正在店的角落,一塊尚未銘刻字樣的墓板上寫功課。隨後他便走進墓園,朝看守的門房走去。墓丁並不在那兒,這位旅客便在他那間簡陋的辦公室等候;之後他發現有一張位置圖便仔細地端詳起來。此刻墓丁也走了進來,他塊頭來得大,巨大的鼻上長滿了疙瘩,身上那件厚大高領的外衣裡還聞得出汗味。這位旅客問說一九一四年大戰陣亡將士的墓區在哪?

「是的,那塊叫做『法蘭西懷遠區』。您找什麼名字來著呀?」墓丁說道。

「亨利•柯爾梅里。」那位旅客回道。

墓丁翻開一本外殼用包裝紙包起來的大冊子,用沾滿污泥的手指順著姓名找;手指停在名單上。「亨利•柯爾梅里,在馬恩省一役中受致命大傷,一九一四年十月十一日歿於聖布里厄。」墓丁唸了出來。

「就是他。」這位旅客說道。

墓丁合上那本大書。「跟我來!」他說道,接著便趨向這位旅客之前,朝前排的墳墓走去;這些墳墓有的樸實無華,有的富麗堂皇卻醜陋無比,它們全都覆蓋著這麼一塊大理石及串珠做成的小玩意,而無論將它們置在地球的任何地方都會令該地蒙羞的。「他是您的親人?」墓丁漫不經心地問道。

「他是我父親。」

「這種打擊挺大的!」那墓丁說著。

「那倒不會。他死的時候我都還沒滿週歲。像這樣,您怎麼說呢?」

「是呀!但話總不能這樣說。那次死了太多人了。」

傑克•柯爾梅里沒再接腔。當然那時是死了太多人。但,如果是針對他父親,他怎麼也沒能捏造一份對父親的敬愛之情。他住在法國已有好幾個年頭,他答應過仍留在阿爾及利亞的母親──她一直求他去看看父親的墳,而她自己也從未來看過。他認為走這一趟毫無意義;首先,對他而言,他根本不認得父親,幾乎不知道他的一切,況且他對那一切約定成俗的行為舉止憎恨極了;其次,對母親而言,她從不提及這位死去的丈夫,而她也不可能去想像他到底會看到些什麼?不過,由於他的一位恩師退休住到聖布里厄來,便找了個機會前來探訪他;就這樣他便決定前來看看這位不曾相識死去的親人,而且甚至執意先看墳墓,如此一來才能感到輕鬆自在些,然後再去與那位摯友相聚。

「就在這兒。」墓丁說道。他們倆走到了一個墓區,周圍有灰色的小界石,並用一條漆成黑色的巨鍊子串起。墓碑林林而群,而且極為相像,都是長方形刻了個字樣,一行行等距地排列著。所有的墓碑都獻上一小束鮮花。「四十年來都是由『法蘭西懷遠協會』負責維護,您瞧,您要找的墓就在那兒。」墓丁指著前排的一個墓碑。傑克•柯爾梅里在墓碑一小段距離前停住。「我先告退。」墓丁說道。

柯爾梅里走向那墓碑,漫不經心地瞧著。的確,上頭正是這個姓名。他收起視線向上望。此時更加暗淡的天空,慢慢掠過朵朵灰白的小雲,天際不時地射下時而微亮,時而昏暗的光線。在他四周,在這一大片死亡的地域,一切皆籠罩在寂靜裡。只有一陣低沉的喧譁從城裡越過高牆傳了進來。偶爾瞧見遠處的墳墓堆中某個黑色的身影。柯爾梅里將視線望向天際緩慢移動的行雲,正試著從沾濕了的花朵後嗅著那股帶有靈味的香氣──它是從遠處風平浪靜的海面飄揚過來的。直到一只水桶撞上墓碑的大理石發出的叮噹聲響,才將他喚回到現實的世界。就在這一刻他才瞧見墓碑上他父親的出生日期,在這之前他是渾然不知的。接著便瞧見兩個生歿的日期「一八八五─一九一四」,然後不自覺地做了計算:二十九歲。剎那間,一個念頭湧上心頭,並令他渾身為之一震。他此刻已年高四十,而長眠在這塊墓碑下的死者,就是他的生父,竟然比自己還年輕!

然而,頓時湧上心頭的那股起伏的溫情和憐憫之心並非來自像一個孩子對失去的父親追憶那樣的靈魂激動,毋寧是一名成年男子感受到有這麼一個孩童竟被如此不公平的殘害那種極度的同情之心;而這類的殘害是極不合天理,說實在的,哪裡還有什麼天理可言;有的淨是瘋癲和混亂而已,其結果是做兒子的居然比父親還年邁!呆若木雞的處在這些他視而不見的墳墓當中,時間本身的流程竟也如此支離破碎,而歲月也不再像時光的大河流向它的終點那般依序前進。這些歲月此刻只不過像是喧譁、激浪及漩渦那樣,而傑克•柯爾梅里正在當中奮力與焦慮和憐憫搏鬥。他看著這塊墓園裡其他的墓誌銘,從他們的生歿日期理解到這片土地上正散布著許許多多早夭的孩子們,而他們皆是那些自以為還活在此刻而頭髮已經斑白了的人的父親!因為他就確信自己活在這人世間,他靠自己長大成年,清楚自己的力量和精力,他獨力承當且掌握一切。不過,在他此刻所處的暈眩之中:任何經歷歲月的火煉而堅韌不拔的人,終將髮禿齒豁,等待最後化為腐朽,而這具軀體已經快速地破裂開來,且早已倒塌落地。所剩餘的只是這麼一顆焦慮的心、活下去的貪念,以及抗拒人世間終有一死的法則,如此伴隨著他度過四十個年頭。而這個他,仍舊用著同等的精力去捶打那道隔開所有生命的秘密之牆,一心一意只想多探個究竟,在這之外知道得更多些;在死亡之前能夠豁然開朗,識得何者謂之天理──就期待這麼一回,千載難逢的瞬間!

回顧一下他的這一生;放蕩不羈、熱情有加、膽怯可鄙、頑固執拗,且一直使勁地朝他渾然不知所以然的目標前進。而事實上,這個生命就這樣一去不復回,也根本未曾試過去想像會有這麼一個人──他正是賦予他生命的人。然後沒多久他卻隔海前去一個陌生的地方死在那兒。想到自己二十九歲的那年,他半點也不孱弱,耐苦、帶勁、堅毅、縱慾、愛幻想、熱情果敢、又憤世嫉俗。是的,當時的他就是這副德行,甚至尤勝於此;他生氣勃勃地活著,總之就是個堂堂五尺之軀。然而他卻從未想到過長眠在此的人曾經是一個活著的人,而只不過是個曾經涉世到過這個人間並令他得以問世的陌生人;而且母親也只說過他像極了這個人,但這個人卻早已經戰死在沙場。過去他處心積慮翻閱書籍、探訪證人期待有所發現的,此刻看來這個謎與這名死者──這位年少的父親──是密不可分的;同時也與過去的他及他的種種密切相關──而過去他在探尋時間與血緣上的關係時,似乎有點捨近求遠。坦白說,自己也從未有過這種渴望的念頭,在這麼一個話說得少,既不讀書也不書寫的家庭,而母親又如此命運多舛、凡事漠不關心,又有誰會去探詢這位年少又可憐的父親呢?除了母親之外,沒有人認得這位父親,而母親卻已經將他遺忘──這事他是確信不疑的。這位父親沒沒無聞得像個無名小子那樣死在這塊他僅僅只是瞬息掠過的土地。毫無疑問地就必須從他那兒打聽、去問個清楚。但像他自己這樣一文不名卻又想掌握全世界的人,就算窮其全部精力也無法去塑造自己、去征服或者理解這個世界。畢竟,為時不晚,他仍舊可以著手探尋,去認識這個人過去的一切,而此刻這個人似乎比全世界任何人都與他更親近些,他還可以……

此刻下午時分將盡,在他不遠處一陣裙襬的沙沙聲響及一片黑色身影將他帶回到墓園的景色及環抱著他的天空景致。到了該離去的時候,待在此處他已不再有別的事可做了。可是他卻也擺脫不了這個姓名以及這些生歿日期。在這塊墓碑下只剩下骨灰和塵埃。但,對他而言,他的父親又再次地活著,活在一個沉默寡言奇特的生活裡;而且他似乎又準備再次棄他而去,讓他的父親繼續盤旋在人們曾經將他扔下、遺棄的永無止境的孤寂夜裡。空曠的天際響起一陣突兀且巨大的聲響,一架未見機影的飛機飛越過音速障礙。轉身背對墳墓,傑克•柯爾梅里遺棄了他的父親。

傑克終於來到了父親的墓前,卻發現安眠於此的父親,死時竟比現在的自己還要年輕!為了追尋自己的原點,他開始重溫童年的時光,並試圖想像一個他從來都不知道的父親的身影……

四十年過後,在駛往聖布里厄的列車走道上,有一名男子正以一種無動於衷的眼神凝視著春日午後淡淡陽光下掠過的景色;這段從巴黎到英倫海峽窄小且平坦的土地上布滿了醜陋的村落和屋舍。這片土地上的牧園及耕地幾世紀以來已被開墾殆盡──連最後的咫尺畦地都未漏過,現在正從他的眼前一一湧現。這名男子未戴帽、理個小平頭、臉型削長、輪廓細緻、身材中等、淺藍的眸子有著率直的眼神,雖然已四十開外,但穿上那件雨衣仍略嫌清瘦。他雙手牢牢地握住車窗上的扶欄,整個身子的重量放在一側地站著,胸部開敞,讓人有一種自在又活力十足的模樣。此...