| FindBook |

有 10 項符合

巴別塔之夢的圖書 |

|

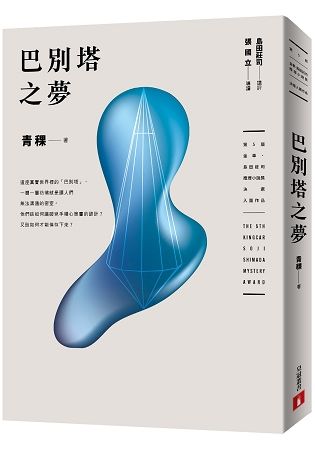

巴別塔之夢(第5屆【金車.島田莊司推理小說獎】決選入圍作品) 作者:青稞 出版社:皇冠文化出版有限公司 出版日期:2017-09-11 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

圖書名稱:巴別塔之夢

《聖經》裡「巴別塔」的故事原本是說人類想建造通天高塔,結果觸怒了上帝,於是讓所有人變得語言不通、無法交流。但十年前卻有一個宗教團體將故事化為現實,廣招信徒到孤島上生活,並規定彼此不能講話。然而,這個計畫最後卻以信徒集體自殺告終,僅有少數幾個人逃過一劫。

十年後,包含方遠在內,總共有五個人都接獲相同的請柬來到「巴別塔」,並分別入住不同的樓層。彼此一聊之下,他們才發現每個人竟然都和十年前的事件有關。然而眾人還沒等到神秘的塔主現身,殺人事件就一樁接著一樁上演!

第一具屍體被釘在十字架上,第二名死者遭人勒斃,第三個人被石頭砸死,第四名受害者則被砍了頭,而正當眾人聚集在命案現場的「膠帶密室」裡,卻突然停電。這時,一道閃電照亮了房間,肥胖的無頭屍竟然平空消失了!

兇手到底是如何辦到的?他的目的又究竟是什麼?重重的疑雲密布在這座高塔的天空上……

作者簡介

青稞

90後,南方科技大學在讀碩士,本格推理死忠。既是東野粉,又是島田迷,經常會為了構思一個詭計苦思冥想好多天,也會為了一點小小的感動而淚流不止。短篇作品《推理作家的逆襲》曾入圍第三屆「華文推理大獎賽」,《浮島幻想》則被收錄於《2016年偵探推理小說年選》,其他短篇發表於《推理世界》、《超好看》等雜誌。

●第5屆【金車.島田莊司推理小說獎】官網:kingcarart.pixnet.net/blog

●【謎人俱樂部】臉書粉絲團:www.facebook.com/mimibearclub

●22號密室推理官網:www.crown.com.tw/no22

|