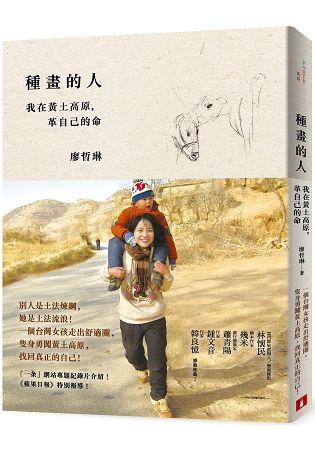

別人是土法煉鋼,她是土法流浪!

一個台灣女孩走出舒適圈,

隻身勇闖黃土高原,找回真正的自己!

一個台灣女孩走出舒適圈,

隻身勇闖黃土高原,找回真正的自己!

「一条」網站專題紀錄片介紹!《蘋果日報》特別報導!

畫畫其實是畫心。

這些山人牛驢,就像一面鏡子,

如實折射出我內心最自在的相貌。

生命是什麼?

人活著又是為了什麼?

頂著台大哲學、美國伊利諾香檳大學哲學碩士的亮眼學歷,哲琳卻在都市生活裡感到窒息,於是毅然放棄別人眼中的似錦前程,一個人遠赴陝北黃土高原的魏塔寫生基地作畫,只為了尋找生命的答案。

在這裡,健保卡和提款卡失效,手機通訊不良,甚至常常停電。她睡的不再是軟綿綿的彈簧床,而是硬梆梆的炕,就連習以為常的「上廁所」,也變成「蹲茅坑」。然而這裡的粗野厚實,卻將哲琳無病呻吟的文青性格鍛鍊得有血有肉。

每一天,房東老蔣陪她爬遍村裡的山頭,騎摩托車載她探訪窮鄉僻壤。每一年,她跟著村民踏實地生活,參與他們的婚喪喜慶,也見證了生命的誕生和逝去。哲琳從蒼白的學術象牙塔出走,把小村子當作大畫室,樸實的農民是她的模特兒,而人心的真誠就是溫熱的顏料。

直到一個夏天清晨,一個奇怪的人從黑龍江開了兩千多公里路的車來到這裡。兩人從起初為了不同的藝術觀點爭執,到後來成為寫生的最佳拍檔,哲琳沒有想到,這份奇遇將變成「奇蹟」,而這片黃土地帶給她的,遠比想像中更多……

名家推薦

【雲門舞集創辦人/藝術總監】林懷民、【繪本作家】幾米、【旅行藝術家】蕭青陽、【作家】鍾文音、【作家】韓良憶 感動推薦!●按姓名筆畫序排列

2018/02/21

2018/02/21