| FindBook |

有 11 項符合

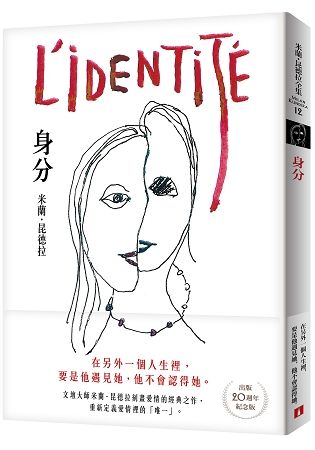

身分【出版20週年紀念版】的圖書 |

|

身分(出版20週年紀念版) 作者:米蘭.昆德拉 / 譯者:邱瑞鑾 出版社:皇冠文化出版有限公司 出版日期:2018-11-12 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

尚.馬克作了一個夢:他很擔心香黛兒,到處找她,在街上跑來跑去,終於,他看見她,她的背影,她往前走,越走越遠。

他追著她跑,喊她的名字。只差幾步而已,她轉過頭來,這下尚.馬克被懾住了,在他面前的是另一張臉,一張陌生的、讓人不舒服的臉。然而,這不是別人,是香黛兒,是他的香黛兒,他很確定,可是他的香黛兒卻有一張陌生人的臉,這真讓人難受,非常非常地讓人難受。

他抱住她,緊緊地把她抱在懷裡,以哽咽的聲音不斷地喚著:「香黛兒,我的小香黛兒,我的小香黛兒!」好像他想藉著一再複述這些話,把她那張丟失了的臉、丟失了的身分,注入這張變形的臉裡面去……

你愛的,真的是你的愛人嗎?會不會曾有一瞬間,突然感到對方改變了樣貌,讓你認不出來?如果擁有了愛人,卻還是會對其他向你示好的人心動,那麼你愛的,會不會只是被愛的感覺?

米蘭.昆德拉的小說《身分》,以尚.馬克和香黛兒這對戀人的互動,探討愛情中的種種存在與定位。尚.馬克發現香黛兒在面對他、面對朋友、面對同事時的模樣都不一樣,宛若陌生人,他愛的到底是哪個香黛兒?而香黛兒雖已有戀人尚.馬克,卻依然對匿名寄來的情書動了情,她又怎麼能說尚.馬克是她愛情裡的唯一?在戀人、家人、朋友、同事、陌生人面前有著不同面目的我們,究竟哪一個,才是我們真正的「身分」?

歐美媒體一致最高評價

一部充滿激情的小說,讓讀者帶著興奮和震驚翻頁,而昆德拉的機智讓我們無法停止地讀到了最後一頁。——舊金山紀事報

不可思議地引人入勝,有一股帶著愁緒的魅力。——華爾街日報

完全臣服在這本小說簡潔、有系統性的情節之中,甚至超越他之前的作品《緩慢》。——紐約時報

熱情而引人注目的浪漫,一則有關愛與分離焦慮的動人寓言。——巴爾的摩太陽報

這則愛情寓言裡曖昧、無法確定而又強烈的邪惡感,使我顫抖。——華盛頓郵報

作者簡介

米蘭.昆德拉 Milan Kundera

一九二九年生於捷克的布爾諾。一九七五年流亡移居法國。作品有長篇小說:《玩笑》、《身分》、《笑忘書》、《生活在他方》(榮獲法國文壇最高榮譽之一的「麥迪西大獎」)、《賦別曲》(榮獲義大利最佳外國文學獎)、《生命中不能承受之輕》、《不朽》、《緩慢》、《無知》、《無謂的盛宴》;短篇小說集:《可笑的愛》;評論集:《小說的藝術》、《被背叛的遺囑》、《簾幕》、《相遇》;此外還有一部舞台劇劇本《雅克和他的主人》(靈感來自狄德羅小說《宿命論者雅克和他的主人》)。

譯者簡介

邱瑞鑾

法文翻譯工作者、台灣作家,翻譯作品的讀者年齡層涵蓋3歲到99歲。除了譯有多本法國文學經典名著,包括:《第二性》、《潛水鐘與蝴蝶》、《戴眼鏡的女孩》、《種樹的男人》等,還有《世界建築自己做》、《老鼠郵差來了!》等兒童讀物,並著有《布朗修哪裡去了?一個普通讀者的法式閱讀》。期望能透過閱讀、翻譯、寫作,繼續為大朋友和小朋友開啟更多認識世界的窗,以及探索文字之美的機會。

|