1 梅兒

我們沉默了好長一段時間。

科芬昂的街景在我們身邊鋪展開來,雖然人來人往,但感覺非常空洞。

分裂與攻克。

暗示已經很清楚,界線也已經劃明。法爾莉和大衛森看著我的時候,兩人一樣緊張,而我的視線也回望著他們。

我猜想卡爾什麼都不知道,對於不論他贏得什麼樣的王位,赤紅衛隊和蒙特福特完全不打算讓他繼續坐在上頭這件事毫無概念。我猜想他在乎王位的程度遠勝過任何紅血人的想法,而我也不應該再叫他卡爾了。

泰比瑞斯.克羅爾。泰比瑞斯國王。泰比瑞斯七世。

這是他與生俱來的頭銜,我認識他的時候就在他身上的名字。

小偷,當時他這麼叫我。那是我的名字。

我真希望把過去那一小時的一切忘記,只要往回倒帶一點點,能夠蹣跚而行、跌跌撞撞地享受那奇怪幸福的最後一秒時間就好──雖然那時我只能感覺到肌肉痠痛和剛癒合的骨傷疼痛。戰鬥後留下的腎上腺素與空虛、對他的愛與支持的確定,甚至於經歷了心碎,我都無法恨他作出這個選擇。憤怒的感覺要晚點才會出現。

法爾莉露出擔心的神情,但這種情緒會在她身上出現很奇怪,我比較習慣那個冰冷堅決或怒火沸騰的黛安娜.法爾莉。她注意到我的視線,帶著傷疤的嘴角抽動了一下。

「我會把卡爾的決定上呈給指揮部。」法爾莉打破緊張的沉默說道。她的口氣緩慢、注意用字遣詞,「只有指揮部。艾妲會把訊息傳到。」

蒙特福特總理點頭同意,「好。我看鼓手和天鵝將軍(Swan)對目前的發展可能也已經略知一二,畢竟自從雷洛藍皇后加入之後,他們就一直在注意她的動態。」

「安娜貝爾.雷洛藍在馬凡的宮廷裡也待得夠久了,至少有幾個禮拜。」我回答。不知怎麼地,我的聲音沒有顫抖,話就這樣平穩地說出來,字字鏗鏘。我得展現出強壯的模樣,即便現在不這麼覺得也一樣。是謊話,但是個好謊話。「她掌握的資訊可能比我能給你們的更多。」

「有可能。」大衛森若有所思地點點頭。他瞇眼看著地面,並不是要找東西,而是聚精會神。計畫在他眼前逐漸成形,很顯然眼前的路不會好走,就算是三歲小孩也知道這點。「這也是為什麼我得去那裡找援兵。」他的口氣像是帶著歉意,好像我會因為他作了必要之舉而生他的氣一樣。「保持警戒就是了,好嗎?」

「保持警戒。」法爾莉和我同聲回答,這讓我們彼此都驚訝了一下。

他踏出小巷,揚長而去,只見陽光照得他一頭銀髮閃閃發亮。戰鬥之後他謹慎地整裝過,洗去汗水和灰燼,把沾了血的制服換成另一套乾淨的。這一切都是為了展現出他一如往常的冷靜、收斂和平常得古怪的態度,但這是個明智的決定。銀血人對外表投入大量心血,只為了把能力和力量展現在外以虛張聲勢,但這都比不上高高住在塔裡的薩摩斯國王和他的家族。在沃羅、伊凡喬琳、托勒瑪斯和嘶嘶作響的維波王后身邊,大衛森毫不起眼,如果他想的話,隱身到牆中也沒有問題。他們不會發現他,也不會發現我們。

我顫抖地淺淺吸氣,逼自己面對下一個思緒。卡爾也不會發現。

是泰比瑞斯!我對自己生氣地想著,一手拳頭用力握緊,直到指甲扎得我發疼才滿意。叫他泰比瑞斯。

不再圍城後,科芬昂那些黑色牆面感覺異常地靜默、赤裸。我把視線從遠離的大衛森身影上移開,望向這碉堡城市內部的女兒牆。暴風雪早已離去,光線不再陰暗,這裡的一切都顯得小了點,少了點雄偉的氛圍。以前常有紅血士兵在城市裡穿梭,多數是以正步走向壕溝,面對死路一條,而現在紅血人在城牆、街道、閘門前巡邏。紅血人坐在銀血國王身邊談論戰爭,幾個戴著赤色領巾的士兵來回走動,視線掃射四周,他們經年累月使用的槍就握在手上。赤紅衛隊絕對不會掉以輕心,不過他們實在沒太多理由這麼緊繃,至少現在來說是如此。馬凡的軍隊已經撤退了,就連沃羅.薩摩斯也沒有這麼膽大包天,敢從內部攻擊科芬昂。他還需要赤紅衛隊、需要蒙特福特、需要我們,特別是卡爾──是泰比瑞斯,妳這蠢蛋──還在空談平等的時候。沃羅跟我們一樣需要他,需要他的名字、需要他那頂皇冠,也需要他那該死的手在該死的婚禮上牽起他該死的女兒的手。

我的雙頰發熱,為內心裡的那抹嫉妒之情發窘。我最不該擔心的就是失去他,失去他跟死亡、跟輸掉戰爭、跟讓一切的努力付諸流水的痛相比,根本差得遠了。但痛還是在,我只能想辦法承受。

為什麼我不答應?

我就這樣不顧他的提議走開,從他身邊走開。另一個背叛讓我撕心裂肺──卡爾的背叛,但也是我自己的背叛。我愛你,這是我倆的承諾,但我倆都沒有守住。這句話的意思應該是:不論任何情況下,我都會選你。我更想要你,我永遠需要你,沒有你我活不下去,為了讓我們的人生不再分別,我什麼都願意做。

但是他不肯,我也一樣。

我比不上他的皇冠,他比不上我的革命理由。

也遠遠比不上我對另一座監牢的恐懼。妃子,他這麼說,想給我一頂不可能的后冠。只要能再次把伊凡喬琳打發走,他就會立我為后,但我已經知道活在國王右手邊的生活是什麼模樣,我沒有興趣再過一次那種生活。就算卡爾不是馬凡,王座還是一樣,會改變人、會腐蝕人。

若真如此,那樣的日子會有多古怪?卡爾擁有皇冠、薩摩斯家族的王后和我。我心裡有那麼一小部分其實希望自己能答應他,這麼一來一切就簡單多了。那是個放手的機會,是個退讓的機會,能贏得並且好好享受所有美夢成真的機會。我能讓我的家人過上最好的日子,讓大家都能安全度日,還能待在他的身邊。站在卡爾身側,當一個挽著銀血國王的紅血女孩,我能掌握改變世界的權力,可以殺死馬凡,可以一夜好眠不受噩夢干擾,更可以不用在恐懼中度日。

我用力咬唇,讓思緒不再去想自己想要的一切。那些事物會勾引人,我差點就覺得可以理解他的選擇。雖然被拆散,但我倆仍如此匹配。

法爾莉大聲移動身子,引起我的注意。她嘆了口氣,背靠著小巷牆面,雙手環胸。跟大衛森不同,她懶得換掉血跡斑斑的制服。她的衣服不像我的這麼噁心,沒有泥巴和糞土,身上當然有銀色血跡,但現在已經乾了變成黑色。克勞拉才出生幾個月,她毫不介意臀部周圍增添的豐腴。不論她本來有什麼同情的心情,現在都已經消散無蹤,取而代之的是藍眼睛裡直射的怒火。不過那不是對我就是了。她看著天際,看著上方的高塔,銀血人和紅血人組成的奇怪議會,現在就在裡頭試著決定我們的命運。

「他就在裡面。」她沒等我問她說的人是誰,就逕自說下去:「銀色頭髮、粗脖子、荒唐的盔甲。就是他把刀子穿過謝德的心臟,這人竟然還活著。」

想到托勒瑪斯,我的指甲就往手心扎得更深。歧異區王子,殺死我哥哥的兇手。跟法爾莉一樣,我突然感到內心一股怒火,以及一樣強烈的羞愧感。

「對。」

「因為妳跟他妹妹談了協定,他的犧牲換來妳的自由。」

「換我的復仇,」我喃喃承認,「對,是我給了伊凡喬琳承諾。」

法爾莉咬牙切齒,不屑的情緒展露無遺,「妳對銀血人承諾,承諾比灰燼還不值。」

「但仍是承諾。」

她從喉嚨深處發出低吼,像是咆哮,寬闊的肩膀一挺,轉身正面對著高塔。我不知道她用了多大力量才沒有大步衝向那個地方,把托勒瑪斯的眼珠子從眼眶裡挖出來。如果她可以做到,我不會阻止她,而且事實上,我會拉把椅子坐下來欣賞。

我稍微放開拳頭,放下刀割般的痛楚,靜靜地向前走了一步,縮短我倆間的距離。猶豫了一秒後,我把手放在她的手臂上,「是我做的承諾,不是妳,不是別人。」

法爾莉微微一僵,怒氣變成了冷笑。她轉過身正面對著我,藍色的雙眸像是捕捉到了一抹陽光一樣明亮,「我想,比起戰場,妳可能更適合從政,梅兒.巴蘿。」

我露出痛苦的微笑,「他們也這麼說。」我想我終於明白了這艱難的事實。「妳覺得妳做得到嗎?殺掉他?」

以往的我會期待看見她不悅地怒斥,直接嘲諷我暗指她可能做不到這件事。法爾莉天性剛烈,她的防護殼比起個性還更加堅硬,她總讓自己表現出該有的樣子。但是有些事──也許是謝德,克勞拉則一定是其中之一,也是現在我倆之間的繫絆──讓我能有那麼一秒,看穿這將軍岩石般堅硬、肯定的外表。她遲疑了,張揚的自信消散了一點。

「我不知道。」她低聲說:「但我若不嘗試,就會無法正視自己、無法正視克勞拉。」

「可是若我讓妳在嘗試中喪命,我對克勞拉的感覺也一樣。」我握緊了放在她臂膀上的手,「拜託妳,別做傻事。」

像是按下了開關一樣,她那抹嘲諷又全部都回來了,還眨了眨眼,「我哪時犯過傻了?梅兒.巴蘿。」

抬頭望向她讓我的後頸傷疤抽痛起來,我都快忘了這條疤痕的存在了。然而,跟其他的一切相比,這疤痕給我的痛顯得如此微小。「我只想知道到哪裡會是終點。」我喃喃自語地說,希望她能明白。

她搖搖頭,「我不能回答一個有太多答案的問題。」

「我的意思是……謝德的事,還有托勒瑪斯。妳殺了他,然後呢?伊凡喬琳殺了妳嗎?還是殺了克勞拉?然後我再殺了伊凡喬琳?沒完沒了,像是永遠沒有終點?」我對死並不陌生,可是這感覺不一樣。計算結局,這感覺像是馬凡會做的事,不是我們。雖然法爾莉老早就決心要殺掉托勒瑪斯,就在我扮成梅琳娜.塔塔諾斯的時候,但那時是為了赤紅衛隊,是為了革命,不是只為了盲目又血腥的復仇。

她睜大了雙眼,一臉生氣勃勃、不可置信的樣子,「妳要我放過他?」

「當然不是,」我差點生氣起來,「我不知道我想要什麼,我不知道我在說什麼。」話語脫口而出,「但我還是會想,法爾莉,我知道復仇和怒火會對一個人造成什麼影響,還有對身邊的人。而且,我當然不希望克勞拉在長大的過程中沒有媽媽。」

她倏地轉身別過臉,但速度不夠快,來不及藏住一湧而上的淚水。淚珠終究沒有掉下來,她只是抖抖肩,甩開我。

我追上去。我一定得追上去。她必須聽聽這句話:「她已經失去謝德了,如果要在替父親報仇和還活著的母親之間做選擇──我知道她會選擇什麼。」

「說到選擇,」她仍不面對我,咬著牙說:「妳做的選擇,我引以為榮。」

「法爾莉,不要改變話題──」

「妳聽見了嗎?閃電女孩。」她吸吸鼻子,擠出個微笑,轉過身露出紅通通、淚痕斑斑的臉,「我說我以妳為榮。快寫下來吧!好好記住,因為妳可能不會再聽到第二次。」

我不禁陰鬱地一笑,「好吧,到底是為什麼以我為榮?」

「嗯,除了妳的時尚品味,」她拂拂我的肩頭,撥去一點血跡斑斑的泥沙,「還有善良又冷靜的性格……」

我又笑出聲。

「……我以妳為榮,是因為我知道失去所愛之人是什麼感覺。」這次換她抓住了我的手臂,大概是知道這樣才能讓我不會逃避這個我自認沒有能力面對的談話。

梅兒,選我。聽見這幾個字,不過才幾個小時前的事,竟這麼輕易地糾纏著我不放。

「我覺得很像背叛。」我悄聲說。

我把目光停在法爾莉的下巴,這樣就不用直視她的雙眸。她嘴角左緣的傷疤很深,微微把嘴唇往一邊牽動,就能見到一道乾淨俐落的傷痕,是刀傷。我第一次在威爾.威索的篷車裡,那藍色蠟燭的火光下見到她的時候,她還沒有這道疤。

「被他嗎?這是當然……」

「不,不是被他。」一朵雲飄過上方天空,讓我倆暫時被陰影籠罩。夏日微風拂過,感覺異常寒冷,我打了個冷顫。像是直覺反應,我心裡想念起卡爾的溫暖陪伴,他從不會讓我覺得冷。這念頭讓我的胃一陣翻攪,想到我們背棄了什麼,不禁反胃。「他對我承諾過,」我繼續說道:「但我也對他承諾過。我打破了承諾,而他有其他承諾要遵守。對他自己的承諾,還有對他死去的父王的承諾。他愛上我之前,已經先愛著那頂皇冠,不論他自己知不知道都一樣。到頭來,他認為自己是為了我們倆做了對的事,為了所有人。我真能怪他這麼做嗎?」

我強迫自己望向法爾莉的雙眼尋找答案,可是她沒辦法回答我,至少沒有我想要的答案。她咬著嘴唇,忍住想說的話,可是沒有用。

她冷笑一聲,努力想表現出屬於她的版本的溫柔,然而還是一如往常地刺人。「不要替他,還有替他的為人道歉。」

「我沒有。」

「聽起來倒是很像。」她惱怒地嘆口氣,「不一樣的國王一樣是國王,就算他是個可靠的朋友,還是一樣,他心知肚明。」

「也許對我來說也是這樣。對紅血人來說,誰知道紅血皇后能做到多少事?」

「很少,梅兒。如果真能做點事的話,也是很少。」她冷淡的口氣很肯定,「靠著在妳頭上戴上后冠能做出的改變太慢了,也太微小了。」她軟化口氣,「也太容易被一筆勾銷,是持續不了多久的。不論我們達成多少改變,最後都會隨著妳一起死去。不要誤會我的意思,但是我們想要打造的世界必須比我們活得更長久才行。」

為了後人。

法爾莉的視線強而有力,幾乎不像人類該有的專注,直直射穿了我。克勞拉遺傳了謝德的眼眸,不是法爾莉的。是蜜糖,不是大海。不知道未來的她,身上何處會像法爾莉,何處會像謝德?

微風吹亂了法爾莉剛剪短的頭髮,在雲層的陰影下,閃爍著深金色。疤痕底下的她還這麼年輕,只是個在戰場和廢墟中長大的孩子。她見過的場景比我見過的還可怕,做過的事比我能做的多更多,犧牲和承受的苦也是。她的母親、妹妹、我的哥哥,也就是她的愛人,所有她從小夢想過一起生活的人,都沒了。如果她都能繼續推進、繼續相信我們在做的事,那我也可以。我跟她雖然總是意見不合,但我仍相信法爾莉。她說的話雖然聽起來陌生,但正是我急需的安慰。我已經在自己的思緒裡沉浸太久、跟自己爭執太久,連我都開始厭倦了。

「妳說得對。」我心裡的某部分放手了,讓卡爾提出的選擇沒入黑暗之中,永遠不再浮現。

我不會成為紅血皇后。

法爾莉捏捏我的肩膀,那是幾乎讓人發疼的手勁。雖然有醫療師照料,我仍全身痠痛,而法爾莉的力道也是大得嚇人。「而且,」她說:「戴上后冠的人也不會是妳。雷洛藍門脈的皇后和歧異區國王已經表現得很明白了,會是她,那個薩摩斯門脈的女孩。」

我對此嗤之以鼻。還在會議廳裡的時候,伊凡喬琳.薩摩斯已經表達得很清楚了,我很意外法爾莉竟然沒發現。「如果她可以控制的話,情況可不會是如此。」

「嗯?」她的視線犀利,我只是聳了聳肩。

「她在裡面的反應妳也看到了,看她是怎麼故意激妳的。」記憶猶新。伊凡喬琳在眾人面前召來一名紅血女僕,摔破一只酒杯,逼那可憐的女僕清理現場,全然只是為了好玩,為了激怒現場每一個紅血成員。她這麼做的原因不難理解,也可以想像她希望此舉能達到什麼目的。「她不想參與這場結盟,特別是代表著她得嫁給……泰比瑞斯。」

法爾莉難得露出意外的神情。她眨眨眼,一臉困惑與好奇。「但是她又回到原點了……我沒打算假裝了解銀血人的行為,但這也太……」

「伊凡喬琳現在就是個公主,擁有想要的一切,我不認為她想要回去當某人的誰。對她來說,他們的聯姻就只是這個意義而已,對他來說也是。」我補充道,感到一股心痛。「這是權力的安排,而這權力她現在就具備,或者……」我遲疑了一下……「已經不想要了。」我回憶起伊凡喬琳,想起那段一起在蒼火宮的生活。馬凡娶了艾芮絲.席格內特而不是娶她的時候,她鬆了一口氣。那不單只是因為他是個怪物,我認為是因為……她有更在乎的人,這人比她自己或馬凡的后冠更重要。

伊蓮.海芬。在她的門脈叛變之後,我記得馬凡說她是伊凡喬琳的婊子。我在宮裡的時候沒特別注意到伊蓮,但是海芬門脈的人大多都站在薩摩斯門脈這一邊,與他們同盟。他們個個都是光影人,能隨心所欲讓身影消失。我猜伊蓮可能從頭到尾都在那裡,而我一點都沒有注意到。

「妳覺得她如果可以,有可能會擊潰她父親打造的一切?」法爾莉看起來就像一隻剛抓到超肥大老鼠的貓。「只要有人……幫她一把?」

卡爾沒有為了愛放棄皇冠,那麼伊凡喬琳會嗎?

我心裡的預感告訴我她會。她的行為舉止、低調的反抗,每一步都是走在刀鋒上。

「有這個可能。」這話對我倆來說都有了全新的意義、全新的重量。「她有自己的動機,我想這點就讓我們稍微占了優勢。」

法爾莉的嘴角上揚,在陰影中露出真正的微笑。雖然經歷了這麼多,我的心裡仍燃起了一線希望。她搥了我的手臂一拳,咧嘴笑開。

「好樣的,巴蘿。這次也寫下來,我真該死地以妳為榮。」

「我偶爾也是會證明自己的用處。」

她大笑出聲走開了,揮手要我跟上。小巷外的大道召喚著我們,最後一點積雪在夏日陽光下融化,讓石板閃閃發亮。我猶豫了一下,不太想離開陰暗角落的安全感,畢竟這小巷以外的世界感覺上還是太大了。科芬昂的內牆高聳地籠罩住整個城鎮,高塔就在正中央。我顫抖地吸了口氣,逼自己移動腳步。第一步踏出去的時候感覺好痛,第二步也是。

「妳不需要回去。」法爾莉低聲說道,一邊走到我身側。她瞪了高塔一眼,「我會讓妳知道一切怎麼發展,大衛森和我有辦法。」

一想到回到宮裡,沉默地坐在那兒看著泰比瑞斯把我們一起經歷的一切拋棄……我不知道自己撐不撐得住,但我不得不。我能注意到其他人沒有注意到的事,我知道其他人不知道的資訊。我得回去,為了這場革命。

也是為了他。

我不能否認自己有多希望能回到他身邊。

「我要知道妳知道的一切。」我對法爾莉氣聲說:「大衛森計畫的一切。我不要蒙著眼進行下一步。」

她馬上同意,感覺有點太快了。「沒問題。」

「我任妳差遣,怎麼派上用場都可以,我只有一個條件。」

「說吧。」

我慢下腳步,她也配合我的速度,「這一切結束時,要留他活口。」

她像是迷惘的小狗般歪著頭。

「擊碎他的皇冠也好、擊碎王座也好,把他的君主制度消滅。」我抬頭,用盡僅剩的力氣凝視她。我血液裡的閃電回應著我的強烈情感,躁動地想要掙脫。「但是要留泰比瑞斯活口。」

法爾莉深吸一口氣,站直了身子,展現駭人的身高。感覺上她彷彿能看穿我,看穿我那不完美的心。我堅持著立場,這是我應得的權利。

她的口氣有點動搖,「我不能跟妳保證這種事,但我會去試。一定,梅兒。」

至少她沒對我撒謊。

我覺得自己被一分為二,被往相反的方向拉扯。一個明顯的問題就在我腦海中揮之不去,這是我可能得做出的第二個選擇。他的性命或是我們的勝利?我不知道如果真的得選,自己到底會選哪一個,我會背叛哪一邊?想到這件事,那刀鋒就剮得更深了一點,我身上沒人看見的地方正在流著血。

我想先知說的就是這個吧。瓊恩說得很少,但他說的一切都有特定的意思。雖然我不想,但看來也只能接受他預告的命運。

崛起。

獨自崛起。

伴隨我的腳步,石板在我腳下延展開來。微風再次揚起,這次是從西邊吹來的,夾帶著不容忽視的刺鼻血味。回憶一次湧上,我忍住反嘔的衝動。圍城、屍體、兩種顏色的血液、我的手腕在史東斯金人的手中斷成兩段、折斷的頸子、血肉爆炸後整個胸腔消失不見、亮閃閃的內臟、刺穿的斷骨。在戰場上,要擺脫這種恐懼很容易,或應該說是必要的,因為害怕只會害我丟了小命。現在則不一樣,雖然我們生還了、贏了,但戰敗的恐懼已經在我心裡撕裂成一道深谷。

我還感覺得到那些神經,我的閃電殺死那些人時流通的管道,像是細細的、閃閃發亮的樹枝,各有不同,但也都一樣,只是太多了,數也數不清。在紅色和藍色的制服底下,諾他王國人和湖居者。全都是銀血人。

我希望是這樣。

那可能性讓我覺得肚子被揍了一拳。馬凡曾讓紅血人去當砲灰,或當人肉盾牌。我連想都沒想到,我們都沒想到──或者其他人其實不在乎。大衛森、卡爾,也許連法爾莉都是,如果她覺得結果值得這樣的犧牲的話。

「嘿。」她輕聲說,牽起我的手腕。她的肌膚一接觸到我,就讓我跳了起來,那觸感好像手銬。我用力抽手,發出像是怒斥的聲音,最後只覺得滿臉通紅,對於自己仍有這種反應感到羞愧。

她後退,舉起雙手,雙眼圓睜。但她不是害怕,也沒有批判,甚至連同情也不是。我在她身上看到的是理解嗎?「對不起。」她很快地說:「我忘了手腕的事了。」

我輕輕點點頭,把雙手插進口袋裡,藏住指尖的紫色火光,「沒關係,根本不是……」

「我明白,梅兒。一旦腳步慢下來就會這樣,身體會再次開始分析更多,有時候實在太多,難以承受,沒有什麼好困窘的。」法爾莉瞥頭,指向塔的另一邊,「偶爾鬆懈一下也不用覺得羞愧,軍營……」

「外頭有紅血人嗎?」我往戰場和破敗的科芬昂城牆一揮,「馬凡和湖居者把紅血士兵送去其他人那裡了嗎?」

法爾莉眨眨眼,很驚訝的樣子,「就我所知沒有。」我聽見她口氣裡的不確定。她也不知道。她不想知道,我也一樣。我沒辦法承受。

我轉身,迫使她得跟上我的腳步。我倆再次沉默下來,而這次的沉默充滿憤怒和羞愧。我任憑自己深陷,折磨自己,讓自己想起這種反感和痛苦。有更多戰爭即將到來,有更多人即將死去,無論他們的血是什麼顏色的都一樣。這就是戰爭,是革命,其他人將被捲入戰火當中,忘卻只會讓他們再次遭逢厄運,與其他人一起被厄運所籠罩。

我們一邊踏上高塔階梯,我一邊雙手握拳,插在口袋裡。耳環刺痛我的皮膚,但我感覺到那顆紅色寶石在我手裡的溫熱。我真該把它丟出窗外。如果說我該忘記什麼的話,那就是他。

但是耳環還是在。

我倆並肩再次回到會議廳,但我的視線邊緣開始模糊。我試著回到過去熟悉的位置,想著要觀察、要記憶、要在那些話語中找尋漏洞,找到他們沒說出口的秘密和謊言。這是我的目標,也是分心的方式。我這才發現為什麼我這麼積極想回到這裡,即便我其實有權逃離這一切。

不是因為這件事很重要,不是因為我能派上用場。

而是因為我自私、軟弱又害怕。我無法獨處,現在不行,還不行。

所以我坐下,開始傾聽,開始觀察。

在這一切之中,我感覺到他的視線。

| FindBook |

有 11 項符合

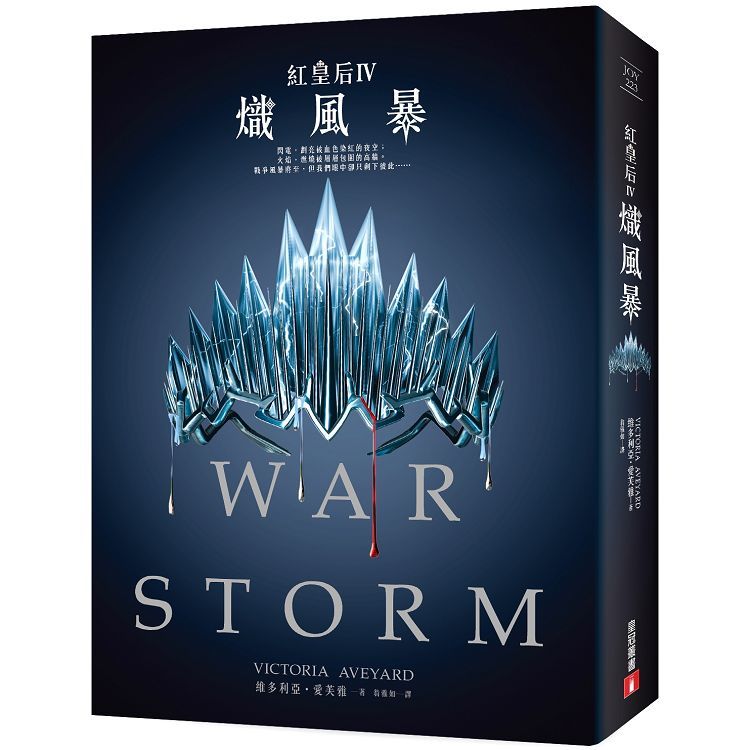

紅皇后(IV):熾風暴的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

紅皇后(IV):熾風暴 作者:維多利亞.愛芙雅 / 譯者:翁雅如 出版社:皇冠文化出版有限公司 出版日期:2019-09-30 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:紅皇后(IV):熾風暴

冷酷又孤獨的他,熱情卻猶豫的他,

誰才能融化她冰封已久的真心?

「紅皇后」系列磅礡最終曲!

《紐約時報》暢銷排行榜第1名!全系列熱賣突破500萬冊!

閃電,劃亮被血色染紅的夜空;

火焰,燃燒被層層包圍的高牆。

戰爭風暴將至,

但我們眼中卻只剩下彼此……

梅兒從未真正地自由過!儘管逃離了馬凡精心打造的牢籠,重回卡爾炙烈如火的懷抱,但梅兒的心卻比過去的每一天都更加煎熬。眼看卡爾逐漸走向通往權力的不歸路,自覺遭到背叛的梅兒,更堅定了要為紅血族人爭取自由的決心。

然而對卡爾來說,這一切都是身不由己。在使命與愛情之間,他沒有猶豫的權利,他的成王之路,終究注定要用弟弟馬凡的鮮血鋪成。

另一方面,看似節節敗退的馬凡,對梅兒的迷戀卻未曾稍減。無論是王冠還是梅兒,他都誓言要從卡爾的手上搶回來,即便犧牲一切也在所不惜!

帶著卡爾留下的陰影、馬凡刻劃的傷痕,勢單力孤的梅兒,必須做出命運的抉擇。爭鬥僵持不下,戰事一觸即發,當謊言、背叛、仇恨……等各種考驗接連來臨,梅兒能否掙脫黑暗的枷鎖,重現希望的曙光?

作者簡介:

維多利亞‧愛芙雅 Victoria Aveyard

美國奇幻小說作家,在麻州小鎮出生長大,獲得南加州大學劇本寫作學位後,以年僅22歲之齡完成處女作《紅皇后》,引人入勝的寫作技巧、生動鮮明的角色塑造,加上有如融合《飢餓遊戲》、《決戰王妃》和《冰與火之歌》的精采情節,讓她一鳴驚人,不但美國版首刷即高達25萬冊、攻占《紐約時報》暢銷排行榜冠軍、迅速售出37國版權,更榮獲2015年Goodreads最佳處女作獎,以及獲得Goodreads最佳青少年奇幻和科幻小說獎提名,Goodreads網站有超過10萬名讀者給予平均4顆星以上的超高評價,環球電影公司也即將改編拍成電影,由《分歧者》系列製片普亞‧夏巴席恩和《絕命毒師》編劇珍妮佛‧哈奇森等超級陣容攜手打造,備受期待。

《紅皇后》系列的續作,包括第二部曲《玻璃劍》、第三部曲《籠中鳥》、完結篇《熾風暴》以及前傳序曲《血王冠》,本本亦均既叫好又叫座。

作者英文官網:www.victoriaaveyard.com

譯者簡介:

翁雅如

英國雪菲爾大學翻譯碩士、東海大學中外文雙學士,曾旅居澳洲,現與先生同居台北兩貓之家。專職書籍、電影字幕、舞台劇字幕翻譯。熱愛翻譯,譯作包括《紅皇后》、《玻璃劍》、《籠中鳥》、《血王冠》等書。

章節試閱

1 梅兒

我們沉默了好長一段時間。

科芬昂的街景在我們身邊鋪展開來,雖然人來人往,但感覺非常空洞。

分裂與攻克。

暗示已經很清楚,界線也已經劃明。法爾莉和大衛森看著我的時候,兩人一樣緊張,而我的視線也回望著他們。

我猜想卡爾什麼都不知道,對於不論他贏得什麼樣的王位,赤紅衛隊和蒙特福特完全不打算讓他繼續坐在上頭這件事毫無概念。我猜想他在乎王位的程度遠勝過任何紅血人的想法,而我也不應該再叫他卡爾了。

泰比瑞斯.克羅爾。泰比瑞斯國王。泰比瑞斯七世。

這是他與生俱來的頭銜,我認識他的時候就在他身上的名字...

我們沉默了好長一段時間。

科芬昂的街景在我們身邊鋪展開來,雖然人來人往,但感覺非常空洞。

分裂與攻克。

暗示已經很清楚,界線也已經劃明。法爾莉和大衛森看著我的時候,兩人一樣緊張,而我的視線也回望著他們。

我猜想卡爾什麼都不知道,對於不論他贏得什麼樣的王位,赤紅衛隊和蒙特福特完全不打算讓他繼續坐在上頭這件事毫無概念。我猜想他在乎王位的程度遠勝過任何紅血人的想法,而我也不應該再叫他卡爾了。

泰比瑞斯.克羅爾。泰比瑞斯國王。泰比瑞斯七世。

這是他與生俱來的頭銜,我認識他的時候就在他身上的名字...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

|

|

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)