先別管這個吵著要加入的傢伙了!

利瑟爾病倒啦!!

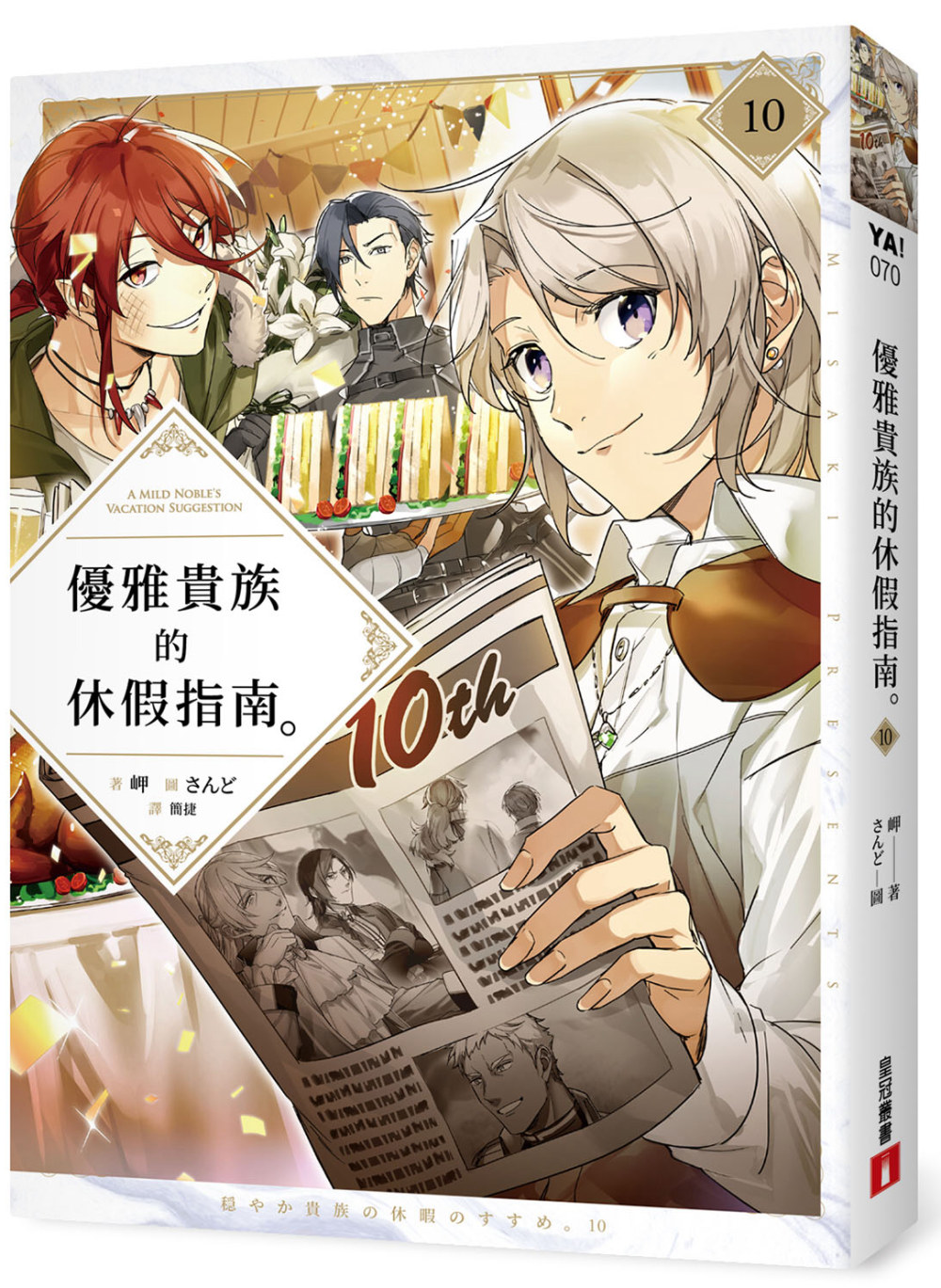

隨書附贈:「與夥伴們一起慶祝」雙面拉頁海報

特別加碼:第10集出版「三人同賀」

利瑟爾被狂信者綁架,前來營救他的,正是他最信賴的隊友劫爾和伊雷文。但奴隸青年夸特卻阻擋在伊雷文面前,不讓他繼續前進。

原來夸特出身過去曾被奉為「最強戰士」的民族,在利瑟爾逃出牢房時,夸特也希望能夠跟他們一起離開。然而他與伊雷文的個性根本水火不容,兩人之間的各種大小衝突不斷,讓利瑟爾傷透了腦筋。

不只如此,歷經牢獄之災的利瑟爾,竟因過度勞累而得了重感冒!但在安心養病之前,還得先讓受到魔法陣影響而出現異變的魔鳥恢復原狀……

| FindBook |

有 8 項符合

優雅貴族的休假指南10的圖書 |

|

優雅貴族的休假指南10 作者:岬 / 譯者:簡捷 出版社:皇冠 出版日期:2021-12-13 語言:繁體中文 規格:平裝 / 320頁 / 14.8 x 21 x 1.6 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 224 |

幻奇冒險 |

電子書 |

$ 225 |

奇幻冒險 |

$ 253 |

Books |

$ 253 |

Books |

$ 253 |

新書推薦79折起 |

$ 272 |

奇幻冒險 |

$ 282 |

中文書 |

$ 288 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:優雅貴族的休假指南10

|