序

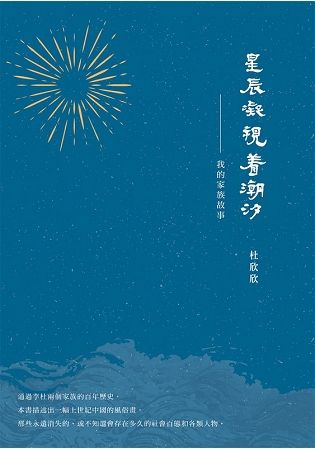

經過臧小林女士的介紹,我能夠讀到杜欣欣女士的大作《星辰凝視著潮汐:我的家族故事》。在這一本書裡,作者陳述了三代甚至是四代,她的家族和外家所發生的一些事情。整個看來幾乎是一本民間的中國現代歷史,貫穿一百二十幾年的變化。

我自己讀來分外感覺到親切,因為這本書的前半部,就是她的祖父和外祖父,等於我的父親和我這代,經歷過民國建立,成立之後的紛爭,到抗日戰爭,一直到抗戰勝利後,又一次的混亂。她書中所述感覺,與自己曾經有過的見聞,可以說是完全一致。她談到重慶的生活,躲避日本人的轟炸,在讀到那些章節時,我的所知所見歷歷在目。

但書的後半部是在中國分裂成兩部分的時代,我跟父母到了臺灣,而杜女士的大部分生活記載還在大陸,我沒有親身經歷,但是我的在大陸的朋友親戚以及老同學,他們敘述的一切和杜女士書中所述也是幾乎完全一致。她的家庭所受的一切災難,我聽來就等於我家的表哥、堂弟、什麼錢家,楊家等等遭逢的情景可以說幾無二致。

杜女士的家庭背景與我的家庭也相當的類似。在中國是中產階層,城市裡知識分子的後代。在大陸,我們這一類人遭逢的幾十年來的苦厄,似乎不能說「革命」二個字就能敘述。作者在結尾中提到,她在鄉下看到農民的苦楚。但是我們的苦楚與他們不一樣,我們的苦楚是有關人的價值和有關我們的自身尊嚴,這種痛苦是刻骨銘心的。讀到此時,我長嘆一口氣。我立刻就想到我的叔叔,我的表哥,我的同班同學。他們所遭受的災難不是文革而已,前面反右的時候就開始了。不是十年動亂,而是二十年動亂,到最近十幾年來才慢慢安定下來。

歷史不能假裝,歷史也不能掩蓋。所幸在海外還有杜女士這種人物,他們能把自己的記憶報導給大家知道,這些留在天地之間,是一個實錄。

我願意推薦這本書給關心中國的人看。更希望是我們這一輩和杜女士那一輩人,或者說是最後兩代遭逢災難,希望曾經承受的災難到此為止,不要再延續下去。

願世界和平,人間有彼此的信任和安定。

許倬雲