| FindBook |

有 8 項符合

濁之蓮的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 210 |

二手中文書 |

$ 276 |

中文書 |

$ 277 |

華文詩集 |

$ 315 |

華文現代詩 |

$ 315 |

現代詩 |

$ 315 |

文學作品 |

$ 315 |

小說/文學 |

$ 315 |

詩 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

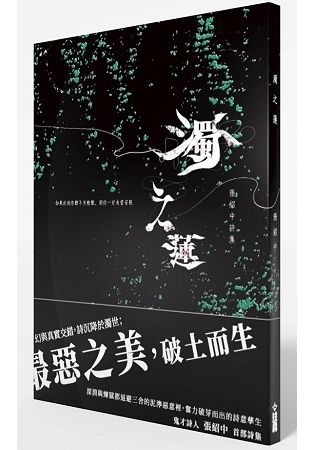

圖書名稱:濁之蓮

內容簡介

在語錄當道的風潮裡逆勢而行,致力於塵世俗惡的意象雕琢。行走於社會陰暗角落的詩人張紹中,在濁世之島上汲取靈思第一本綻放出的意象之花,如波特萊爾,昇華新世紀醜惡的現代派詩集。

目錄

在冰封的盡頭你是雁聲

2013元旦大家都在寫詩

火中之蓮

死與變容

一個老農業學家

無題

太陽手札

龍葵

昭和草

咸豐草

含羞草

白日花

台灣笑靨花

菟絲子

庭中有樹甚悲哀

石榴

信封

勿忘我

花火

後味

立春無題

在看不見星星的夜裡

遺書

銅像之淚

哀歌

枕草子

清明

冥河

那個未曾死過的人

2013元旦大家都在寫詩

火中之蓮

死與變容

一個老農業學家

無題

太陽手札

龍葵

昭和草

咸豐草

含羞草

白日花

台灣笑靨花

菟絲子

庭中有樹甚悲哀

石榴

信封

勿忘我

花火

後味

立春無題

在看不見星星的夜裡

遺書

銅像之淚

哀歌

枕草子

清明

冥河

那個未曾死過的人

序

前言

「所有的事情,可以分成兩半,一半是無意義的。

我所說的,都是無意義的。

我之所以說它,是為了讓你可能得到另外一半。」

在冰封的盡頭你是雁聲

——給L

1.

昨天晚上完全無法動,想到應該要動,所以穿著浴袍出門,回程只買了一束花,回來做的切花就是那張手工卡裡的壓花,一邊做一邊哭。我會記得你所記得的,喜歡你所喜歡的,我耳邊永遠會浮現你的聲音,會在吃到難吃甜點出現時浮現「這根本不叫奶油」,會浮現你的笑,你會笑得很美,會浮現你的痛、因為我而痛。但我不了解你,不完全了解你;你不了解我,不完全了解我。開始逐漸理解你所受到的傷害與重擔,是在整理回憶的此刻,但太晚了,這時代碰見愛並不稀奇,難的是碰到理解;然而縱使我們對彼此的了解是假的,但眼淚是真的、擁抱是真的、惡夢也都是真的、驚醒起來握著對方的手掌出汗是真的、甚至惡意也是真的,永遠不責怪彼此,也是真的。我喜歡冬天卻也願意為了你討厭冬天,昨天找到你的照片我便一直爆哭,吃了藥讓自己失去意識,我猜我與你在這點大概是一樣的。

請你不要恨我,我只是太慢了、測過頭了而已,為什麼人要在測過頭時,才知道自己長久以來一直恨的就是那些事,而卻要對著自己最愛的人重複一次呢?我想我是因為嫉妒,嫉妒每一個沒有受過跟我一樣傷害的人,即使那是我最愛的人,我的嫉妒最後燒毀了一切……一切,如何也不夠贖罪,但是可以逃避、逃避自已的罪惡,在那看不見海的山丘,已經不再有人為我撐傘,我會淋著雨,而雨水永遠不會模糊我的視線,我會讓雨水跟淚水混在一起,這樣子別人就看不出來,而我知道世界上只有一個人看得出來,但他已不在身邊,他永遠地離開了,而一切是我毀的。我又一次毀了一切,但結局好多了,我們都還好好的……不,根本才沒有好好的,我們都壞了,需要慢慢修理自己,修理好一切,我會等待一切重新交錯,雖然你大概並不這麼想,你甚至會忘的比我還快,但是就如你所知道的,我是所有事都會記得一輩子的人,即使你脫了舞鞋跳著舞已經忘了一切,我總都還是會記得。只要一言說愛,我永遠就感到悲傷。

不要對不起,錯不在你,我願花未來無盡虛空的時間來了解記憶裡的你,直到溪流乾涸、夏日裡有雪、冬日裡打雷也不會停止。最後的一封信,我希望可以寫得長一點,但是我不能。我們的信原本很長,我們的信忽然短了。

2.

最近都不敢關燈睡覺。

甚至也不敢沒有聲音睡覺。

但是有光跟聲音我是睡不著的。

所以,都是吃超過仿單最高劑量以上的安眠藥,然後戴著耳機開著燈睡。與其說是睡覺,還不如說是流著淚失去意識,每次醒來都發現手機被扔在地上。

卻也反而感覺到一股活著的力量,人能活著真是太幸福了,因而就有了虧欠,至少要祈求原諒,至少要祈求非難,至少要為人而活,為人而死,這樣當年你用盡一切把命危的我救回來才有意義。就像在回憶裡仰望著星空。就像每當看著桌上的花逐漸凋萎,就能回想花還盛開的樣子。而星星已經墜落,天也已經墜落,沒有天空的雲雀們都早已死去,只剩枯萎凋零的花瓣碎裂成恆星的灰燼。在冬季的尾聲裡哭泣的人很多,但在冰封的盡頭總得要當一隻雁,以哭聲融去冰霜白雪,即便只留下灰燼也得將所有的光傳達到那裡去……。

笑中帶淚,我的意識又快沒有了,而我釋懷的笑容就像溺水的人被救起一般地感激。吶、謝謝。這樣子就可以了嗎?我可以哭了嗎?可以了嗎?

「所有的事情,可以分成兩半,一半是無意義的。

我所說的,都是無意義的。

我之所以說它,是為了讓你可能得到另外一半。」

在冰封的盡頭你是雁聲

——給L

1.

昨天晚上完全無法動,想到應該要動,所以穿著浴袍出門,回程只買了一束花,回來做的切花就是那張手工卡裡的壓花,一邊做一邊哭。我會記得你所記得的,喜歡你所喜歡的,我耳邊永遠會浮現你的聲音,會在吃到難吃甜點出現時浮現「這根本不叫奶油」,會浮現你的笑,你會笑得很美,會浮現你的痛、因為我而痛。但我不了解你,不完全了解你;你不了解我,不完全了解我。開始逐漸理解你所受到的傷害與重擔,是在整理回憶的此刻,但太晚了,這時代碰見愛並不稀奇,難的是碰到理解;然而縱使我們對彼此的了解是假的,但眼淚是真的、擁抱是真的、惡夢也都是真的、驚醒起來握著對方的手掌出汗是真的、甚至惡意也是真的,永遠不責怪彼此,也是真的。我喜歡冬天卻也願意為了你討厭冬天,昨天找到你的照片我便一直爆哭,吃了藥讓自己失去意識,我猜我與你在這點大概是一樣的。

請你不要恨我,我只是太慢了、測過頭了而已,為什麼人要在測過頭時,才知道自己長久以來一直恨的就是那些事,而卻要對著自己最愛的人重複一次呢?我想我是因為嫉妒,嫉妒每一個沒有受過跟我一樣傷害的人,即使那是我最愛的人,我的嫉妒最後燒毀了一切……一切,如何也不夠贖罪,但是可以逃避、逃避自已的罪惡,在那看不見海的山丘,已經不再有人為我撐傘,我會淋著雨,而雨水永遠不會模糊我的視線,我會讓雨水跟淚水混在一起,這樣子別人就看不出來,而我知道世界上只有一個人看得出來,但他已不在身邊,他永遠地離開了,而一切是我毀的。我又一次毀了一切,但結局好多了,我們都還好好的……不,根本才沒有好好的,我們都壞了,需要慢慢修理自己,修理好一切,我會等待一切重新交錯,雖然你大概並不這麼想,你甚至會忘的比我還快,但是就如你所知道的,我是所有事都會記得一輩子的人,即使你脫了舞鞋跳著舞已經忘了一切,我總都還是會記得。只要一言說愛,我永遠就感到悲傷。

不要對不起,錯不在你,我願花未來無盡虛空的時間來了解記憶裡的你,直到溪流乾涸、夏日裡有雪、冬日裡打雷也不會停止。最後的一封信,我希望可以寫得長一點,但是我不能。我們的信原本很長,我們的信忽然短了。

2.

最近都不敢關燈睡覺。

甚至也不敢沒有聲音睡覺。

但是有光跟聲音我是睡不著的。

所以,都是吃超過仿單最高劑量以上的安眠藥,然後戴著耳機開著燈睡。與其說是睡覺,還不如說是流著淚失去意識,每次醒來都發現手機被扔在地上。

卻也反而感覺到一股活著的力量,人能活著真是太幸福了,因而就有了虧欠,至少要祈求原諒,至少要祈求非難,至少要為人而活,為人而死,這樣當年你用盡一切把命危的我救回來才有意義。就像在回憶裡仰望著星空。就像每當看著桌上的花逐漸凋萎,就能回想花還盛開的樣子。而星星已經墜落,天也已經墜落,沒有天空的雲雀們都早已死去,只剩枯萎凋零的花瓣碎裂成恆星的灰燼。在冬季的尾聲裡哭泣的人很多,但在冰封的盡頭總得要當一隻雁,以哭聲融去冰霜白雪,即便只留下灰燼也得將所有的光傳達到那裡去……。

笑中帶淚,我的意識又快沒有了,而我釋懷的笑容就像溺水的人被救起一般地感激。吶、謝謝。這樣子就可以了嗎?我可以哭了嗎?可以了嗎?

|