| FindBook |

有 8 項符合

城仲模八十歲月劄記的圖書 |

|

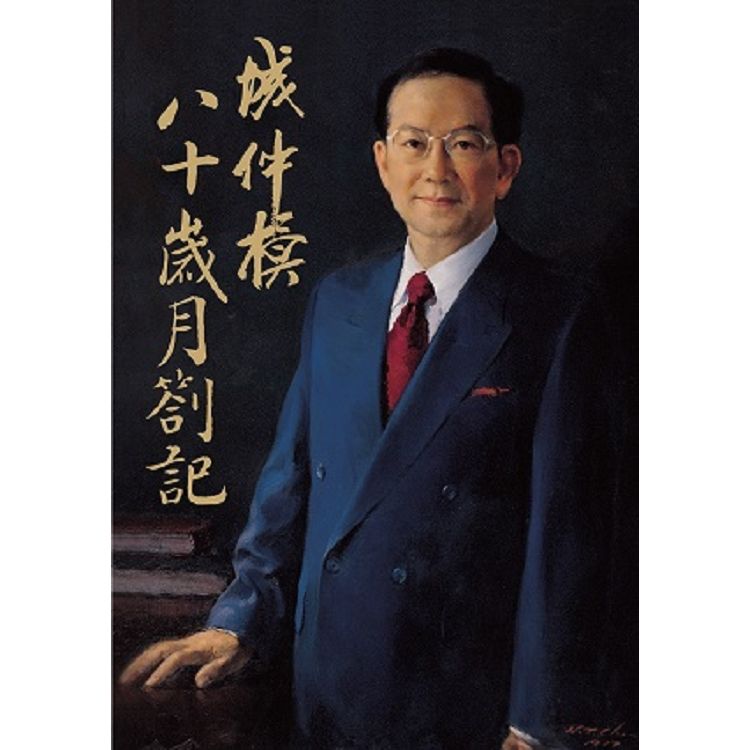

城仲模八十歲月劄記 作者:城仲模 出版社:五南圖書出版股份有限公司 出版日期:2019-06-25 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 360 |

二手中文書 |

$ 540 |

社會人文 |

$ 540 |

歷史 |

$ 540 |

社會人文 |

$ 570 |

台灣人物 |

$ 570 |

傳記 |

$ 600 |

政治人物 |

$ 600 |

政治人物 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:城仲模八十歲月劄記

內容簡介

本書為臺灣法治暨政策研究基金會董事長城仲模本人自撰其成長及發奮事實經過之札記。作者依成長過程:幼稚班學園、小學、中學、大學、留學日本東京、歐洲奧京維也納、美國威斯康辛大學;返國後在行政院、政戰學校、中興大學法商學院、借調臺灣省政府八年、進入考試院、司法院、法務部、回返司法院;俟辭去公職,創辦臺灣法治暨政策研究基金會、兼任李登輝之友會總會長、群策會董事、臺灣民政府組織籌劃以迄專注於基金會按月周期公開演講之過程。

目錄

自序

「Un To A Full Grown Man」

「永續努力學習成為一個充分成長有品格的人」

第一章 臺南城氏家族暨我的童稚少年時期

第二章 甫進大學即勤讀名著,滋養人生情感並奮發力圖上進

第三章 出國留學目睹法治社會及完成人生大事

第四章 在密西根大學Ann Arbor密會彭明敏教授,並拜會美國憲法大師

第五章 臺灣,在風雨飄搖之際,我毅然束裝返國

第六章 勇者無懼,全神投入築構臺灣法治社會之契機

第七章 蔣氏中國國民黨入臺後最具危疑震撼時期,仲模慎選應對諸事

第八章 在臺灣省政府任職

第九章 驚滔駭浪的政治海嘯,仍須尋覓國家存立生機

第十章 在考試院任職

第十一章 在司法院任職(一)

第十二章 轉職法務部

第十三章 奉調在司法院任職(二)

第十四章 成竹在胸,雙辭司法公職,海闊天空

第十五章 投入法治教育與國家政策的研究

第十六章 個人事小,未來臺灣政經社科文化國際發展須用心關懷護衛

第十七章 臺灣民主先生李登輝與法治開拓城仲模的因緣際會

附錄

壹、城仲模教授年表

貳、部分供參閱的影像

「Un To A Full Grown Man」

「永續努力學習成為一個充分成長有品格的人」

第一章 臺南城氏家族暨我的童稚少年時期

第二章 甫進大學即勤讀名著,滋養人生情感並奮發力圖上進

第三章 出國留學目睹法治社會及完成人生大事

第四章 在密西根大學Ann Arbor密會彭明敏教授,並拜會美國憲法大師

第五章 臺灣,在風雨飄搖之際,我毅然束裝返國

第六章 勇者無懼,全神投入築構臺灣法治社會之契機

第七章 蔣氏中國國民黨入臺後最具危疑震撼時期,仲模慎選應對諸事

第八章 在臺灣省政府任職

第九章 驚滔駭浪的政治海嘯,仍須尋覓國家存立生機

第十章 在考試院任職

第十一章 在司法院任職(一)

第十二章 轉職法務部

第十三章 奉調在司法院任職(二)

第十四章 成竹在胸,雙辭司法公職,海闊天空

第十五章 投入法治教育與國家政策的研究

第十六章 個人事小,未來臺灣政經社科文化國際發展須用心關懷護衛

第十七章 臺灣民主先生李登輝與法治開拓城仲模的因緣際會

附錄

壹、城仲模教授年表

貳、部分供參閱的影像

序

序

城仲模

「Un To A Full Grown Man」

「永續努力學習成為一個充分成長有品格的人」

我從童稚時就喜歡學習寫象形漢體文字,逐漸獲致些微的心得。家兄炳模大我兩歲,象棋、圍棋、運動(打棒球)、跑步都比我敏捷、靈活,因為哥哥確實比弟弟聰明不少;我不甘心上天註定的老二身分就務必要跟隨老大才行,總需努力解套,並以之作為平衡的槓桿。我想出了一招—在尊長祖、父輩前,比賽寫「字」;果然,敲到了哥哥的拙處,讓我們兄弟兩人親愛精誠、相互依偎地長大。無意中,我的中文寫字、造句、前後上下連結語氣都能順理;所以,自國小三年級擔任班長時,級導老師應記載每天的「教學日誌」就推給我代勞,五年級時蘇承明老師剛從臺南師範學校畢業就來擔任我們永福國小的班導,他喊我過去,當場在教室黑板上要我寫一段文字「耶穌基督疼愛世人」,我照辦,班上同學叫嚷著:「很好笑,城仲模寫的字比蘇老師的好看……」從此,到國小畢業,班上「教學日誌」就成了我被附加的學校功課。真沒想到,打從十三歲開始,我對於每天的投足舉手、時刻行誼就養成了寫日記的習慣以迄現在,理由很單純,我不甘心讓每日的生活變成雲霧灰褐、消極度過;其間在高三、大一時因為閱讀了胡適《留學日記》、《四十自述》、《胡適文存》、《蔡元培文集》;梁啟超《飲冰室文集》;林語堂《京華煙雲》(Moment in Peking)等上世紀二十年代前後薈萃文學、哲理及世界小說名著,更使我嗜好每日劄記自己的家居生活、學校培育及社會動態集錦,讓我意識到生命的珍貴、須臾不可荒廢的心性;使我天天記載行誼,成了自己對自我鞭策、激勵,今日果真已憫心反省、交代得過去,可以安然入眠的一種方式。這本拙著劄記之所以難下筆綜理彙整、取捨摘要,最重要的理由是:我每日的心思行止、交談承命、公私生活的記事,是太細緻雜沓了的緣故。

從國外遊學返國已近五十年,其間舊識親朋、相知同仁無數,我經常獲贈這些老朋友的傳記、憶往和回憶錄等的心血專著,每次,我都愛不釋手地翻閱拜讀,就像挖礦一樣的心境,期盼從他們學習更多人生意義的詮釋;至於我自己卻從來未曾想過:也來寫些自己的過往生活經驗公諸於世,因為下意識明確告訴我:在歷史滔滔洪流裡,個人只不過是「寄蜉蝣於天地,渺滄海一粟」而已。

無如,兩年多前春夏之交的一個午後,和Grace在家品嘗咖啡時,她告訴我:你好朋友致贈的回憶錄,我唸過幾本,記載了他們對生命珍惜與社會奉獻諸事,對自己、家庭、親朋、社會都意義非凡云云;我一甲子以來跟隨在你身邊,知道你時時用心上進,為家國做了不少事,更何況你時刻劄記,鉅細靡遺,若把它有系統地整理,便可留下珍奇的個人資料,讓你的生命過程實錄存藏於臺灣史乘,供人參閱,而不致因留白,空存喟嘆,這不是很好嗎?臺灣俗語說:「聽某嘴,有福氣」;我思索了數日,終於決定積極本書之撰寫。開始時,原擬以半偷懶方式的口述去進行,但試過後,與原先策劃有相當大的差距,實在無法稱心滿意,最後改由親自動腦、查閱全部記載文件、留存資料文獻、系統彙整,手執原子筆勾勒出處已記述清晰的各階段情節,再整修補充,直至最後寫作計畫內涵段落截稿完竣;光陰荏苒,現在,亦已過日日熬夜至三更不等的兩個寒暑又半年的歲月。

本書之架構,採編年體,除最終章節專載李、城間之因緣際會以外,以年代為主軸而注入事蹟綱領,盡是以仲模個人為主體的生長育成及發奮事實經過之劄記,而為彙綜整理成冊。亦即,按我自幼成長時間過程:幼稚班學園、小學、中學、大學、留學日本東京、歐洲奧京維也納、美國威斯康辛大學;返國後在行政院、政戰學校、中興大學法商學院、借調臺灣省政府八年、進入考試院、司法院、法務部、回返司法院;俟辭去公職,創辦臺灣法治暨政策研究基金會、兼任李登輝之友會總會長、群策會董事、臺灣民政府組織籌劃以迄專注於基金會按月周期公開演講,續為建構臺灣的法治社會而奮力。

我自幼,在家裡既乖巧也聽話,很會幫父母長輩的忙,譬如照顧中、大盤罐頭、奶粉、奶油、鮑魚罐等店面保全和上架堆疊各類罐頭使其美觀整齊有序,周日早晨跟隨祖母去延平大菜市場「買菜」(每餐連員工至少三十人份),家中大庭院內外的打掃,很得疼惜呵護。

國小時愈升班級愈活潑、自信、能幹,年年獲推擔任班長,絞盡腦筋服務同窗同學,任由班導老師差遣工作;自己也在學業功課與運動活躍上力爭上游,頗受師長們的稱讚好評。如今回憶這段日子,應屬懵懵懂懂的童稚學習階段,談不上突出或超越年齡的智商表現,但卻也因時代大震盪,讓我萌生了愛護故里家鄉的純真情愫。

中學以後,認真受教,學習天下事的各種道理,也目睹社教文化、政經財商的瞬息萬變,益發自主思維的種子終於落地萌芽滋長,乃有吃苦求上進(亦即俗稱「愛拼才會贏」)的強烈慾望的形成;易言之,初高中六年,分成兩半,恰恰好前半段教我學做堂堂正正的人,後半段讓我意識到何時需要隱忍不語、沉默是金,更激發我辨別是非黑白、良善邪惡,這些都是栽種在我腦袋裡的激素荷爾蒙,使我比較懂得客觀、公平、正義和擇善固執,讓我逐漸衍生而成為稍有自己自主思想的年輕小夥子。

大一入學前學校先安排有「新生訓練」的課程,我特別凝視到東吳大學的校徽LOGO,白紅細粗線條、內外循序圈了又圈,細膩委婉、洋溢自信、紋彩純粹、文采緣飾,是我所看到整體構圖最醒目且最能吸引人的徽章,它予人高貴氣質又落落大方,能抒發美感的極佳校徽之創作;這一些只是就外在形式意義的描述,若進一步論及實質的內容意涵,我完全被英文校訓這一句話給「著迷」了—「Un To A Full Grown Man」(仲模謹按:此句語出耶穌基督聖經新約全書以弗所書(Ephesians)第四章十三節—直等到我們眾人在真道上同歸於一,認識神的兒子,得以長大成人,滿有基督長成的身量),東吳大學開創學校諸前輩,確實智慧驚人—把超越現世、宗教上的語言與神學哲理,改編並翻譯成人間任何人都可以理解的普通白話用語,激勵所有的學子「一輩子都要努力去學習成為一個充分成長的人」(也可以深入轉譯為「每個人,都要在生活中讓自己的人品修涵、學問滋養充分並繼續不斷地成長。」)它逐漸地陪伴我成為終生謹記在心的「座右銘」。

至於該LOGO裡還加註了孫文先生於一九二三年提倡過的「養天地正氣,法古今完人」,把它當成是該外文的中文標準翻譯;這個,東方古國文化中經常陷入虛無縹緲的傳統—喜好把玩辭藻、舞弄文墨,連自己都講不清楚、也未必相信的話語;沒人知道什麼是「天地正氣」、「古今完人」的文字意涵,因為人類文化、歷史上,除了文人的騰雲玄妙之運筆功夫和政治人物的華而不實之宣傳伎倆,並不曾有普遍公認、毫無爭議的這種事和這種人,卻竟然用來和任何人都能體會的「a full grown man」並列作對照!我只能無奈地說:自然機智的天才和托古基因的昏庸相隔僅是一線間!(在臺灣的中學生,看到「正氣」輒會聯想到宋代的文天祥「正氣歌」;看到「完人」字眼,教育部曾告訴學生們「太原五百完人」的故事!)我留學的第一站是日本東京的早稻田大學。剛到不久,經常到校園各處去蹓躂;看到很多中型學生人群的聚會,不問是在大廳、室內或大樹蔭下,都會有齊唱校歌的雄壯節奏聲音,使人感覺朝氣蓬勃,是非常提神又好聽,但不知的確的歌詞。起初,我不太注意,也沒用心想了解其內容。其後,因參與大學開學始業式,看到唱校歌的諸種附帶配備規矩,二千多名新生在帶頭引領者學長呼號下,齊一雙手、身軀、體魄、兩腿的使勁動作,異常整齊的向心力之呼唱,自然而然地叫我非快一點去學習理解校歌詞句的蘊涵不可。不久,適遇「早慶戰」(日本六大名校棒球比賽),這是全日本,至少是關東、關西及東北地區全民性矚目的盛事;若早大贏了,會在新宿通宵達旦地慶祝;輸了,慶應大學就會在東京銀座狂歡作樂。以我的母校早稻田大學而言,在比賽時,其前、之後或中段,在慶功宴時,整座新宿副都心會變成不夜城;這個時段,聽到的就是著名的早大校歌—分成三首,第一首第五句「毋忘現世,(心存)久遠的理想」,它幾乎像觸電般地打進了我的心扉,讓我莫名感動,也符合我時刻注意的處世態度,因為徒具前者,會使人短視,只重後者,會令人迷惘,而兩者兼具,才會真正讓人平穩圓融而能柔克艱辛、化險為夷,並進而容易去追尋有意義的人生目標—行為舉止的「真」、內心意境的「善」、生活品味的「美」,最後抵於我一直在嚮往、學習、修練的「無我」的境界。

在歐美的留學過程,我感受到的不僅是物質生活的富裕,也包括了精神寄託的滿盈。在那一段近約五年的學院理論修習的時光裡,我像個挖礦的人,每天刻不容緩的加工觀察、體會西歐國家民主、自由、法治、環保及人權保障的實踐紀錄;發覺一籮筐先進感人事蹟,這下,更讓我的眼界視角及知識領域提升到古今國際文明與文化的接觸,讓我青少年時受到東方固陋因循教育所牽繫在心靈上的桎梏,得以逐漸地甩開。我開始在法學專業領域以外,用心留意臺灣家鄉大環境的實然現象與應然策略:認定臺灣人的心靈與氣質均需逐步提升,為使臺灣文明及文化的腳程能順利登堂入室,則非策進與全球進步國家接軌不可;為使臺灣這個舉足輕重的孤島得以取得國際社會的入場券,以建構全新憲政制度及法治社會,需慎思參考一八八五年日本教育哲理學者福澤諭吉「脫亞論」、一九八三年臺語學文學家王育德,他生長於臺南市區,留學日本東京大學,對自己的故土有強烈意識與認知,亦有比福澤諭吉更清晰、具體的國家大方針之政治論說;這些主張背後極具深邃意涵的該當時空思維,皆以自信、自主、自立、自強的意志,放眼全球,志在四方不可。因此之故,這三十餘年來,我不顧毀譽,到處暢言、主張、建議:臺灣應請以「英語」為官方語文;深信,假以時日,它會成為解救臺灣的一帖神來之良藥。

這冊劄記自開始編寫,我非常注意要盡可能不去載記不相干的人名、亦不編入政要人物的照片,庶免節外生枝、造成困擾。但是,因內子Grace一席話的鼓勵和寬待、臺灣法治暨政策研究基金會執行長謝孟瑤自始以來的編打上網,仲模要在此深致萬分的謝悃。

城仲模

「Un To A Full Grown Man」

「永續努力學習成為一個充分成長有品格的人」

我從童稚時就喜歡學習寫象形漢體文字,逐漸獲致些微的心得。家兄炳模大我兩歲,象棋、圍棋、運動(打棒球)、跑步都比我敏捷、靈活,因為哥哥確實比弟弟聰明不少;我不甘心上天註定的老二身分就務必要跟隨老大才行,總需努力解套,並以之作為平衡的槓桿。我想出了一招—在尊長祖、父輩前,比賽寫「字」;果然,敲到了哥哥的拙處,讓我們兄弟兩人親愛精誠、相互依偎地長大。無意中,我的中文寫字、造句、前後上下連結語氣都能順理;所以,自國小三年級擔任班長時,級導老師應記載每天的「教學日誌」就推給我代勞,五年級時蘇承明老師剛從臺南師範學校畢業就來擔任我們永福國小的班導,他喊我過去,當場在教室黑板上要我寫一段文字「耶穌基督疼愛世人」,我照辦,班上同學叫嚷著:「很好笑,城仲模寫的字比蘇老師的好看……」從此,到國小畢業,班上「教學日誌」就成了我被附加的學校功課。真沒想到,打從十三歲開始,我對於每天的投足舉手、時刻行誼就養成了寫日記的習慣以迄現在,理由很單純,我不甘心讓每日的生活變成雲霧灰褐、消極度過;其間在高三、大一時因為閱讀了胡適《留學日記》、《四十自述》、《胡適文存》、《蔡元培文集》;梁啟超《飲冰室文集》;林語堂《京華煙雲》(Moment in Peking)等上世紀二十年代前後薈萃文學、哲理及世界小說名著,更使我嗜好每日劄記自己的家居生活、學校培育及社會動態集錦,讓我意識到生命的珍貴、須臾不可荒廢的心性;使我天天記載行誼,成了自己對自我鞭策、激勵,今日果真已憫心反省、交代得過去,可以安然入眠的一種方式。這本拙著劄記之所以難下筆綜理彙整、取捨摘要,最重要的理由是:我每日的心思行止、交談承命、公私生活的記事,是太細緻雜沓了的緣故。

從國外遊學返國已近五十年,其間舊識親朋、相知同仁無數,我經常獲贈這些老朋友的傳記、憶往和回憶錄等的心血專著,每次,我都愛不釋手地翻閱拜讀,就像挖礦一樣的心境,期盼從他們學習更多人生意義的詮釋;至於我自己卻從來未曾想過:也來寫些自己的過往生活經驗公諸於世,因為下意識明確告訴我:在歷史滔滔洪流裡,個人只不過是「寄蜉蝣於天地,渺滄海一粟」而已。

無如,兩年多前春夏之交的一個午後,和Grace在家品嘗咖啡時,她告訴我:你好朋友致贈的回憶錄,我唸過幾本,記載了他們對生命珍惜與社會奉獻諸事,對自己、家庭、親朋、社會都意義非凡云云;我一甲子以來跟隨在你身邊,知道你時時用心上進,為家國做了不少事,更何況你時刻劄記,鉅細靡遺,若把它有系統地整理,便可留下珍奇的個人資料,讓你的生命過程實錄存藏於臺灣史乘,供人參閱,而不致因留白,空存喟嘆,這不是很好嗎?臺灣俗語說:「聽某嘴,有福氣」;我思索了數日,終於決定積極本書之撰寫。開始時,原擬以半偷懶方式的口述去進行,但試過後,與原先策劃有相當大的差距,實在無法稱心滿意,最後改由親自動腦、查閱全部記載文件、留存資料文獻、系統彙整,手執原子筆勾勒出處已記述清晰的各階段情節,再整修補充,直至最後寫作計畫內涵段落截稿完竣;光陰荏苒,現在,亦已過日日熬夜至三更不等的兩個寒暑又半年的歲月。

本書之架構,採編年體,除最終章節專載李、城間之因緣際會以外,以年代為主軸而注入事蹟綱領,盡是以仲模個人為主體的生長育成及發奮事實經過之劄記,而為彙綜整理成冊。亦即,按我自幼成長時間過程:幼稚班學園、小學、中學、大學、留學日本東京、歐洲奧京維也納、美國威斯康辛大學;返國後在行政院、政戰學校、中興大學法商學院、借調臺灣省政府八年、進入考試院、司法院、法務部、回返司法院;俟辭去公職,創辦臺灣法治暨政策研究基金會、兼任李登輝之友會總會長、群策會董事、臺灣民政府組織籌劃以迄專注於基金會按月周期公開演講,續為建構臺灣的法治社會而奮力。

我自幼,在家裡既乖巧也聽話,很會幫父母長輩的忙,譬如照顧中、大盤罐頭、奶粉、奶油、鮑魚罐等店面保全和上架堆疊各類罐頭使其美觀整齊有序,周日早晨跟隨祖母去延平大菜市場「買菜」(每餐連員工至少三十人份),家中大庭院內外的打掃,很得疼惜呵護。

國小時愈升班級愈活潑、自信、能幹,年年獲推擔任班長,絞盡腦筋服務同窗同學,任由班導老師差遣工作;自己也在學業功課與運動活躍上力爭上游,頗受師長們的稱讚好評。如今回憶這段日子,應屬懵懵懂懂的童稚學習階段,談不上突出或超越年齡的智商表現,但卻也因時代大震盪,讓我萌生了愛護故里家鄉的純真情愫。

中學以後,認真受教,學習天下事的各種道理,也目睹社教文化、政經財商的瞬息萬變,益發自主思維的種子終於落地萌芽滋長,乃有吃苦求上進(亦即俗稱「愛拼才會贏」)的強烈慾望的形成;易言之,初高中六年,分成兩半,恰恰好前半段教我學做堂堂正正的人,後半段讓我意識到何時需要隱忍不語、沉默是金,更激發我辨別是非黑白、良善邪惡,這些都是栽種在我腦袋裡的激素荷爾蒙,使我比較懂得客觀、公平、正義和擇善固執,讓我逐漸衍生而成為稍有自己自主思想的年輕小夥子。

大一入學前學校先安排有「新生訓練」的課程,我特別凝視到東吳大學的校徽LOGO,白紅細粗線條、內外循序圈了又圈,細膩委婉、洋溢自信、紋彩純粹、文采緣飾,是我所看到整體構圖最醒目且最能吸引人的徽章,它予人高貴氣質又落落大方,能抒發美感的極佳校徽之創作;這一些只是就外在形式意義的描述,若進一步論及實質的內容意涵,我完全被英文校訓這一句話給「著迷」了—「Un To A Full Grown Man」(仲模謹按:此句語出耶穌基督聖經新約全書以弗所書(Ephesians)第四章十三節—直等到我們眾人在真道上同歸於一,認識神的兒子,得以長大成人,滿有基督長成的身量),東吳大學開創學校諸前輩,確實智慧驚人—把超越現世、宗教上的語言與神學哲理,改編並翻譯成人間任何人都可以理解的普通白話用語,激勵所有的學子「一輩子都要努力去學習成為一個充分成長的人」(也可以深入轉譯為「每個人,都要在生活中讓自己的人品修涵、學問滋養充分並繼續不斷地成長。」)它逐漸地陪伴我成為終生謹記在心的「座右銘」。

至於該LOGO裡還加註了孫文先生於一九二三年提倡過的「養天地正氣,法古今完人」,把它當成是該外文的中文標準翻譯;這個,東方古國文化中經常陷入虛無縹緲的傳統—喜好把玩辭藻、舞弄文墨,連自己都講不清楚、也未必相信的話語;沒人知道什麼是「天地正氣」、「古今完人」的文字意涵,因為人類文化、歷史上,除了文人的騰雲玄妙之運筆功夫和政治人物的華而不實之宣傳伎倆,並不曾有普遍公認、毫無爭議的這種事和這種人,卻竟然用來和任何人都能體會的「a full grown man」並列作對照!我只能無奈地說:自然機智的天才和托古基因的昏庸相隔僅是一線間!(在臺灣的中學生,看到「正氣」輒會聯想到宋代的文天祥「正氣歌」;看到「完人」字眼,教育部曾告訴學生們「太原五百完人」的故事!)我留學的第一站是日本東京的早稻田大學。剛到不久,經常到校園各處去蹓躂;看到很多中型學生人群的聚會,不問是在大廳、室內或大樹蔭下,都會有齊唱校歌的雄壯節奏聲音,使人感覺朝氣蓬勃,是非常提神又好聽,但不知的確的歌詞。起初,我不太注意,也沒用心想了解其內容。其後,因參與大學開學始業式,看到唱校歌的諸種附帶配備規矩,二千多名新生在帶頭引領者學長呼號下,齊一雙手、身軀、體魄、兩腿的使勁動作,異常整齊的向心力之呼唱,自然而然地叫我非快一點去學習理解校歌詞句的蘊涵不可。不久,適遇「早慶戰」(日本六大名校棒球比賽),這是全日本,至少是關東、關西及東北地區全民性矚目的盛事;若早大贏了,會在新宿通宵達旦地慶祝;輸了,慶應大學就會在東京銀座狂歡作樂。以我的母校早稻田大學而言,在比賽時,其前、之後或中段,在慶功宴時,整座新宿副都心會變成不夜城;這個時段,聽到的就是著名的早大校歌—分成三首,第一首第五句「毋忘現世,(心存)久遠的理想」,它幾乎像觸電般地打進了我的心扉,讓我莫名感動,也符合我時刻注意的處世態度,因為徒具前者,會使人短視,只重後者,會令人迷惘,而兩者兼具,才會真正讓人平穩圓融而能柔克艱辛、化險為夷,並進而容易去追尋有意義的人生目標—行為舉止的「真」、內心意境的「善」、生活品味的「美」,最後抵於我一直在嚮往、學習、修練的「無我」的境界。

在歐美的留學過程,我感受到的不僅是物質生活的富裕,也包括了精神寄託的滿盈。在那一段近約五年的學院理論修習的時光裡,我像個挖礦的人,每天刻不容緩的加工觀察、體會西歐國家民主、自由、法治、環保及人權保障的實踐紀錄;發覺一籮筐先進感人事蹟,這下,更讓我的眼界視角及知識領域提升到古今國際文明與文化的接觸,讓我青少年時受到東方固陋因循教育所牽繫在心靈上的桎梏,得以逐漸地甩開。我開始在法學專業領域以外,用心留意臺灣家鄉大環境的實然現象與應然策略:認定臺灣人的心靈與氣質均需逐步提升,為使臺灣文明及文化的腳程能順利登堂入室,則非策進與全球進步國家接軌不可;為使臺灣這個舉足輕重的孤島得以取得國際社會的入場券,以建構全新憲政制度及法治社會,需慎思參考一八八五年日本教育哲理學者福澤諭吉「脫亞論」、一九八三年臺語學文學家王育德,他生長於臺南市區,留學日本東京大學,對自己的故土有強烈意識與認知,亦有比福澤諭吉更清晰、具體的國家大方針之政治論說;這些主張背後極具深邃意涵的該當時空思維,皆以自信、自主、自立、自強的意志,放眼全球,志在四方不可。因此之故,這三十餘年來,我不顧毀譽,到處暢言、主張、建議:臺灣應請以「英語」為官方語文;深信,假以時日,它會成為解救臺灣的一帖神來之良藥。

這冊劄記自開始編寫,我非常注意要盡可能不去載記不相干的人名、亦不編入政要人物的照片,庶免節外生枝、造成困擾。但是,因內子Grace一席話的鼓勵和寬待、臺灣法治暨政策研究基金會執行長謝孟瑤自始以來的編打上網,仲模要在此深致萬分的謝悃。

|