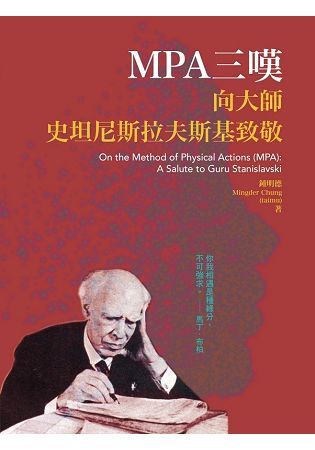

《MPA三嘆:向大師史坦尼斯拉夫斯基致敬》是鍾明德教授對史坦尼斯拉夫斯基、葛羅托斯基和所有「身體行動方法」(MPA: Method of Physical Actions)實踐者的頌歌。匯集了探索、研究史氏MPA的精粹,也收錄了他多年溯源技術的體現實踐(embodied practice)經驗及敏銳的田野觀察與分析,透過參與賽夏族的「矮靈祭」體驗到了「動靜合一」或「動即靜」的經驗,並親自涉獵各種身體行動方法(或者「溯源技術」、「藝乘工具」)如白沙屯媽祖進香、雲南景頗族的「目瑙縱歌」祭儀、禪修、泛唱、靜坐等等,嘗試找到返回「動即靜」的路徑,開啟了MPA在台灣的新頁。

本書特色

1. 深刻闡釋史坦尼斯拉夫斯基表演體系。

2. 藉由參與海內外著名祭儀與各種身體行動方法,提出對MPA的全新解讀。

3. 適用於導演、演員、戲劇研究者,以及戲劇科系的教師與學生。

| FindBook |

有 8 項符合

MPA三嘆:向大師史坦尼斯拉夫斯基致敬的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 300 |

中文書 |

$ 300 |

表演藝術 |

$ 300 |

表演藝術工作者 |

$ 323 |

Social Sciences |

$ 334 |

戲劇 |

$ 342 |

各類戲劇 |

$ 342 |

戲劇家 |

$ 342 |

藝術設計 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:MPA三嘆:向大師史坦尼斯拉夫斯基致敬

內容簡介

作者介紹

作者簡介

鍾明德

紐約大學戲劇博士,國立臺北藝術大學戲劇學系教授,著述有《台灣小劇場運動史:尋找另類美學與政治》(2018)、《藝乘三部曲︰覺性如何圓滿?》(2013)、《從貧窮劇場到藝乘:薪傳葛羅托斯基》(2007)《OM︰泛唱作為藝乘》(2007)、《神聖的藝術:葛羅托斯基的創作方法》(2001)、《舞道:劉紹爐的舞蹈路徑與方法》(1999)、《繼續前衛:尋找整體藝術及當代台北文化》(1997)、《現代戲劇講座:從寫實主義到後現代主義》(1995)、《補天:麵包傀儡劇場在台灣》(1994)、《在後現代主義的雜音中》(1989)、《紐約檔案》(1989)、《從馬哈╱薩德到馬哈台北》(1988)等書。

鍾明德

紐約大學戲劇博士,國立臺北藝術大學戲劇學系教授,著述有《台灣小劇場運動史:尋找另類美學與政治》(2018)、《藝乘三部曲︰覺性如何圓滿?》(2013)、《從貧窮劇場到藝乘:薪傳葛羅托斯基》(2007)《OM︰泛唱作為藝乘》(2007)、《神聖的藝術:葛羅托斯基的創作方法》(2001)、《舞道:劉紹爐的舞蹈路徑與方法》(1999)、《繼續前衛:尋找整體藝術及當代台北文化》(1997)、《現代戲劇講座:從寫實主義到後現代主義》(1995)、《補天:麵包傀儡劇場在台灣》(1994)、《在後現代主義的雜音中》(1989)、《紐約檔案》(1989)、《從馬哈╱薩德到馬哈台北》(1988)等書。

目錄

推薦序 鍾氏寶典:劇場大師的藝乘三探再三嘆╱邱坤良

推薦序 如是我聞,有為者亦若是╱蘇子中

自序 為有源頭活水來

表錄

圖錄

第一章 史坦尼斯拉夫斯基的「身體行動方法」再探

一、不忍見MPA就此淪落於故紙堆中

二、史氏的「體系」從他的「台上頓悟」開始

三、從MPA的視角重看「體系」

第二章 意/Impulse的鍛鍊:三探史坦尼斯拉夫斯基的「身體行動方法」

一、身體行動方法(MPA)就是「意的鍛鍊」?

二、知情意三位演奏大師

三、科學難以掌握「體系」的高度

四、史氏的「知→情→意」三種研究

五、葛氏的MPA就是要鍛鍊「意/Impulse」

六、經由「意的鍛鍊」我們可以觸及造物之初

第三章 論“Presence”和演員的「存在感」:我們扮演以進入濕婆的狀態

一、“Presence”就是「功夫」?

二、英語文化中的“Presence”

三、從物質的到形而上的“Presence”

四、卡瑞莉出神入化的“Presence”

五、茱蒂絲的秘密就是沒有秘密

第四章 一個萬人參與演出的「溯源劇場」:目瑙縱歌的身體行動方法研究

一、溯源劇場中的MPA(身體行動方法)

二、撫今追昔的溯源劇場是為了民族的未來

三、溯源――「存有的轉化」――是目瑙縱歌的潛主題

四、用走舞――力量的走路――才能溯回源頭?

第五章 轉化(Transformation)經驗的生產與詮釋︰白沙屯媽祖徒步進香的身體行動方法研究

一、轉化乃許多儀式高度渴望的目標

二、首先,甚麼是「轉化」?

三、白沙屯媽祖徒步進香路上的「中介」與「合一」

四、儀式的客觀性、垂直性和身體行動方法

五、媽祖婆,為什麼我們要這麼辛苦地行走?

六、丹田走路作為一種身體行動方法

第六章 從藝乘到身體劇場:陶冶提供了一個討論「垂直性」(Verticality)的空間

一、而我非常願意的浪費生命看他們就這樣的永遠不停的蠕動下去

二、《6》這一片身體行動所締造的風景(不是風景畫),無法被化約為它自身以外的任何東西

三、這種自然性就像一台攝影機,在記錄一片草原一年的狀況一樣

四、他們跳那些不斷重複的旋轉大小動作,會很容易進入一種「出神」的喜悅狀態。好的編舞要讓舞者跳進這種喜悅的漩渦裡頭

五、戰士在那身體和本質交融的短暫時期,即應趁機掌握到他的過程。融入過程,身體將不再抗拒,幾近乎透明。一切沐浴在光明之中,清楚確實

六、謝誌――當然,我絕對不想將史、葛二氏硬套在陶冶頭上

附錄

A、表演者 葛羅托斯基 原著,鍾明德 中譯

B、從劇團到藝乘 葛羅托斯基 原著,鍾明德 中譯

C、三訪MPA:尋找失落的「本質」 受訪者:鍾明德,訪談者:林佑貞

推薦序 如是我聞,有為者亦若是╱蘇子中

自序 為有源頭活水來

表錄

圖錄

第一章 史坦尼斯拉夫斯基的「身體行動方法」再探

一、不忍見MPA就此淪落於故紙堆中

二、史氏的「體系」從他的「台上頓悟」開始

三、從MPA的視角重看「體系」

第二章 意/Impulse的鍛鍊:三探史坦尼斯拉夫斯基的「身體行動方法」

一、身體行動方法(MPA)就是「意的鍛鍊」?

二、知情意三位演奏大師

三、科學難以掌握「體系」的高度

四、史氏的「知→情→意」三種研究

五、葛氏的MPA就是要鍛鍊「意/Impulse」

六、經由「意的鍛鍊」我們可以觸及造物之初

第三章 論“Presence”和演員的「存在感」:我們扮演以進入濕婆的狀態

一、“Presence”就是「功夫」?

二、英語文化中的“Presence”

三、從物質的到形而上的“Presence”

四、卡瑞莉出神入化的“Presence”

五、茱蒂絲的秘密就是沒有秘密

第四章 一個萬人參與演出的「溯源劇場」:目瑙縱歌的身體行動方法研究

一、溯源劇場中的MPA(身體行動方法)

二、撫今追昔的溯源劇場是為了民族的未來

三、溯源――「存有的轉化」――是目瑙縱歌的潛主題

四、用走舞――力量的走路――才能溯回源頭?

第五章 轉化(Transformation)經驗的生產與詮釋︰白沙屯媽祖徒步進香的身體行動方法研究

一、轉化乃許多儀式高度渴望的目標

二、首先,甚麼是「轉化」?

三、白沙屯媽祖徒步進香路上的「中介」與「合一」

四、儀式的客觀性、垂直性和身體行動方法

五、媽祖婆,為什麼我們要這麼辛苦地行走?

六、丹田走路作為一種身體行動方法

第六章 從藝乘到身體劇場:陶冶提供了一個討論「垂直性」(Verticality)的空間

一、而我非常願意的浪費生命看他們就這樣的永遠不停的蠕動下去

二、《6》這一片身體行動所締造的風景(不是風景畫),無法被化約為它自身以外的任何東西

三、這種自然性就像一台攝影機,在記錄一片草原一年的狀況一樣

四、他們跳那些不斷重複的旋轉大小動作,會很容易進入一種「出神」的喜悅狀態。好的編舞要讓舞者跳進這種喜悅的漩渦裡頭

五、戰士在那身體和本質交融的短暫時期,即應趁機掌握到他的過程。融入過程,身體將不再抗拒,幾近乎透明。一切沐浴在光明之中,清楚確實

六、謝誌――當然,我絕對不想將史、葛二氏硬套在陶冶頭上

附錄

A、表演者 葛羅托斯基 原著,鍾明德 中譯

B、從劇團到藝乘 葛羅托斯基 原著,鍾明德 中譯

C、三訪MPA:尋找失落的「本質」 受訪者:鍾明德,訪談者:林佑貞

|