紀念我的父親

第一章

1

法國梧桐呀

法國梧桐

我想問問你

你的家鄉在哪裏?

法國梧桐呀

法國梧桐

我想問問你

為什麼

法國的梧桐

長滿在

中國的土地?

天氣漸漸涼了,蟬的鳴叫也變得緩慢和微弱了。樹上許多葉子都隨風飄了下來,葉子飄下來的時候,就像國語課本裏寫的樣子:在天空中轉一個圈,打一個旋,才飄呀飄呀,慢慢地落下來。樹根的四周,已經堆滿了無數落葉,新落下來的葉子還是青綠的,略帶一點兒焦黃,但早一些落下來的葉子,已變得深褐,甚至灰黑了。偶然一陣風吹來,所有的葉子都在風中打滾,呼呼地轉,沿著長街,朝街尾飛跑過去。有的碰在附近的牆上,拍拍地發出撲擊的聲音,好像無數巨大的蜻蜓。然後,葉子就在牆側停下來,不動了。遠去的葉子,也許聚疊在別的樹根下面,也許飛上了天空,但它們不久也回到了地面,這一次,卻滿身都是灰塵。

爸爸說:你到叔叔家裏去一趟。這就是為什麼星期日我也要在這條長街上再走一次的緣故。這段路是我熟悉的,因為走過了這一條長街,再轉入另一條更長更寂靜的街道,朝左手邊拐一彎,再走一會兒,就可以走到我的學校。我每天在這條路上走兩次,從來不乘搭電車,也不乘搭公共汽車,電車和公共汽車祇行走在熱鬧的地方,而我的學校和我家之間,是些靜悄悄的街道,祇有咿咿啞啞的三輪車、人力車,偶然才有一輛汽車駛過。電車的鈴聲,公共汽車的喇叭聲,好像屬於另外一個世界似的。

從家裏走路上學,我一共要走三段不同的道路,第一段路是熱鬧的,路上的車輛種類也多,馬路也比較寬闊,行人道上有各種的店鋪。我總是一面走一面一間一間店鋪停下來看。所以,學校雖然是下午三點半放學,當我回到家裏,已經差不多五點多了。母親常常對姨姨她們說,路是不遠的,她在街上蹓躂,要把每一間店都仔細看一遍才回來。

「其實,那些店鋪永遠是一個樣子,祇有一、兩間店鋪一年中才有些微的變化,譬如賣燒餅的店鋪,平日祇是賣燒餅,祇有天氣冷了,才做糯米粉的年糕糰賣。可是,不管是有年糕糰賣,還是照舊賣燒餅,我還是要站在門口看,看店鋪裏的伙計,把一團團麵粉用木棍搓,加些水,拌些油,攪成一個一個小粉糰搓成一條條長卷,加些蔥又再加些乾麵粉,最後,燒餅上都灑滿芝麻。店夥計雙手沾些水,將餅放在手上這邊一擺,那邊一拋,伸伸手,把餅貼到爐子的邊壁上去,於是,我站著等,等烘好了的燒餅從爐子裏出來。

我並沒有買燒餅,我祇是喜歡看,我要看整個做燒餅的過程。長街上的各個店鋪,每天就在那裏作種種不同的表演,彷彿他們是大馬戲團,不斷上演令人驚訝的節目。看過了燃燒餅,我又站在旁邊的店門口看做花生糖,糖板哪,花生哪,甜漿哪,菜刀哪,又香又熱鬧的一個地方。原來花生糖做好之後竟有桌子那麼大的方塊,然後切成一小塊一小塊。刀子那麼斜斜地壓下去,糖的模樣就和菱角一樣了。

我最喜歡看的還是做麵條的機器,搓好了的麵粉糰倒進去,空隙的地方就會有麵條整整齊齊地流出來,機器整天擦擦、擦擦地響,麵條不停地流出來。這機器實在令我驚奇,它怎麼會做麵條的呢,身體裏面有許多手指嗎?有一把很長的大梳子嗎?我站著看了一遍又一遍,麵條是永遠流不完的,那是一條多麼長的麵條的河呀。

在這一段路上,我還會停下來看許多的小攤子,賣糖藕粥的,仔細地切著一片一片鑲滿白米的藕,然後把藕片浸在熱騰騰的粥裏。如果沒有人來買,我就一直等,等到有人走過來,於是我看見粥桶的蓋子打開,白霧升起來,從一節蓮藕上,又有一片一片的蓮藕給裁出來。

| FindBook |

有 8 項符合

候鳥(二版)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 248 |

二手中文書 |

$ 269 |

現代小說 |

$ 269 |

中文現代文學 |

$ 289 |

現代小說 |

$ 289 |

小說/文學 |

$ 299 |

中文書 |

$ 299 |

小說 |

$ 306 |

小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

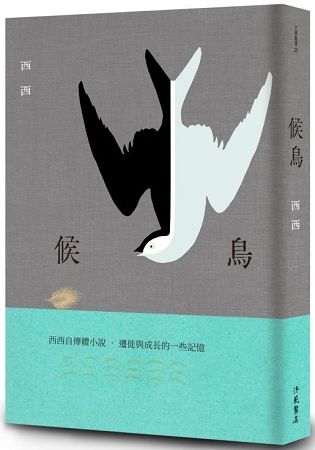

圖書名稱:候鳥(二版)

西西自傳體小說,關於遷徙與成長的,一些記憶

西西:

「我們這一輩,的確從小就身不由己,隨著父母為了這樣那樣的原因遷徙,在遷徙裡艱苦地、緩慢地長大。稍微安定下來,又發覺身邊的許多人,又開始了另外的,也許更為遙遠的遷徙。」

1981年,西西於香港《快報》開始連載自傳體小說《候鳥》,一年多後、1982年收結,共得三十萬字;後以主角「姊姊素素」自述起首的十八萬字,做為《候鳥》上卷,1991年印行初版。

26年後,2018年,重新印製《候鳥》新(二)版,並續寫出版姊妹篇《織巢》。

《候鳥》為西西創作以來結構篇幅最龐大的長篇小說,以自傳憶舊的筆調抒寫抗日戰爭以及國共內戰時期,一個少女由上海遷徙到香港,隨時間推移成長的故事,筆墨所及,觸動了隔代的歷史感情,而語言平淡,收放自如,最為可觀。

作者簡介:

西西

原名張彥,廣東中山人,1937年生於上海,1950年定居香港。香港葛量洪教育學院畢業,曾任教職,為香港《素葉文學》同人。

1983年,〈像我這樣的一個女子〉獲《聯合報》小說獎推薦獎,正式開始了與台灣的文學緣。

著作極豐,包括詩集、散文、長短篇小說等近三十種,形式及內容不斷創新,影響深遠。

2005年獲《星洲日報》「花蹤世界華文文學獎」,2011年為香港書展「年度文學作家」。

TOP

章節試閱

紀念我的父親

第一章

1

法國梧桐呀

法國梧桐

我想問問你

你的家鄉在哪裏?

法國梧桐呀

法國梧桐

我想問問你

為什麼

法國的梧桐

長滿在

中國的土地?

天氣漸漸涼了,蟬的鳴叫也變得緩慢和微弱了。樹上許多葉子都隨風飄了下來,葉子飄下來的時候,就像國語課本裏寫的樣子:在天空中轉一個圈,打一個旋,才飄呀飄呀,慢慢地落下來。樹根的四周,已經堆滿了無數落葉,新落下來的葉子還是青綠的,略帶一點兒焦黃,但早一些落下來的葉子,已變得深褐,甚至灰黑了。偶然一陣風吹來,所有的葉子都在風中打滾,呼呼地轉,沿著長街,朝街尾飛跑過去...

第一章

1

法國梧桐呀

法國梧桐

我想問問你

你的家鄉在哪裏?

法國梧桐呀

法國梧桐

我想問問你

為什麼

法國的梧桐

長滿在

中國的土地?

天氣漸漸涼了,蟬的鳴叫也變得緩慢和微弱了。樹上許多葉子都隨風飄了下來,葉子飄下來的時候,就像國語課本裏寫的樣子:在天空中轉一個圈,打一個旋,才飄呀飄呀,慢慢地落下來。樹根的四周,已經堆滿了無數落葉,新落下來的葉子還是青綠的,略帶一點兒焦黃,但早一些落下來的葉子,已變得深褐,甚至灰黑了。偶然一陣風吹來,所有的葉子都在風中打滾,呼呼地轉,沿著長街,朝街尾飛跑過去...

»看全部

TOP

作者序

後記

據說文學藝術的好處是重拾那被近世科學和哲學所遺忘了的個體。這個個體在過去時代的洪流裏曾受拒棄,甚至引以為恥,彷彿暴雨狂風裏,皮之不存,毛將焉附?我曾想過為《候鳥》加上這麼一個副題:「一些記憶」。如果這些記憶和過去的時代相涉,並不完全是偶然的事,我們這一輩,的確從小就身不由己,隨著父母為了這樣那樣的原因遷徙,在遷徙裏艱苦地、緩慢地長大。稍為安定下來,又發覺身邊的許多人,又開始了另外的,也許更為遙遠的遷徙。然而,也終究祇是一些記憶罷了,這裏面並沒有什麼因果得失、是非成敗,並沒有一些人寫讀傳記、歷史時...

據說文學藝術的好處是重拾那被近世科學和哲學所遺忘了的個體。這個個體在過去時代的洪流裏曾受拒棄,甚至引以為恥,彷彿暴雨狂風裏,皮之不存,毛將焉附?我曾想過為《候鳥》加上這麼一個副題:「一些記憶」。如果這些記憶和過去的時代相涉,並不完全是偶然的事,我們這一輩,的確從小就身不由己,隨著父母為了這樣那樣的原因遷徙,在遷徙裏艱苦地、緩慢地長大。稍為安定下來,又發覺身邊的許多人,又開始了另外的,也許更為遙遠的遷徙。然而,也終究祇是一些記憶罷了,這裏面並沒有什麼因果得失、是非成敗,並沒有一些人寫讀傳記、歷史時...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 西西

- 出版社: 洪範書店有限公司 出版日期:2018-08-03 ISBN/ISSN:9789576743450

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:304頁 開數:25K

- 類別: 中文書> 華文文學> 小說

|