早晨,在飯廳裡輕巧地啜飲一匙湯的母親突然「啊!」地低叫了一聲。

「有頭髮嗎?」

該不會是湯裡有什麼怪東西吧?

「不是。」

母親儼然什麼事都沒發生般,繼續飛快地舀起一匙湯送入口中,若無其事地將臉別向一旁,望著窗外盛開的山櫻花,就這樣頭也不回繼續飛快地將一匙湯送進小巧的唇間。「飛快」這形容詞對母親來說,絕對一點也不誇張。母親的喝法和婦女雜誌上刊載的優雅用餐禮儀大相逕庭,但弟弟直治曾一邊喝酒、一邊對我這個姊姊說:

「不能因為有爵位就覺得是貴族喔!像有人即便沒有爵位,卻是擁有『天爵』的出色貴族,也有像我們這樣空有爵位的人,說什麼貴族?簡直和賤民沒什麼兩樣!像岩島(直治提到了他那身為伯爵的學伴)那種人,不覺得他根本比在新宿花街拉客的人還低賤嗎?最近柳井(也是弟弟的學伴,子爵的次子)的哥哥結婚了,那混帳東西,竟然還穿了燕尾服!真不知道在搞什麼,原來那種場合有必要穿燕尾服出席喔?這還不打緊,在席間致詞時,那個傢伙竟然還說出『是也』這種奇怪的話,我都快吐了。所謂的裝模作樣,就是和高雅端莊毫不相干且卑賤的虛張聲勢!本鄉附近到處都掛著『高級』寄宿所出租的招牌,其實那些什麼貴族,大多數都像『高級』乞丐一樣呢,真正的貴族才不會像岩島那麼庸俗!就連我們家,要說到真正的貴族,大概也只有媽媽了吧!媽媽才是如假包換的貴族,有無人能及的地方!」

就連喝湯,一般我們都是微低著頭面向湯盤,接著橫拿起湯匙舀湯,直接橫著湯匙、將湯送入口中。不過,媽媽卻是將左手手指輕靠在桌沿,上半身挺直,臉筆直地向前,幾乎不看湯盤,橫拿著湯匙輕快地舀起湯,讓人不禁想用燕子來形容般,輕巧靈活地將湯匙與嘴角呈直角狀,湯就順著湯匙的尖端流入唇齒之間。接著,繼續若無其事地左顧右盼,而手上的湯匙,飛快靈巧得像燕子揮舞小小的翅膀般,湯匙中的湯從不曾灑落過一滴,也不曾發出丁點兒喝湯或碗器撞擊的聲音。或許這樣並不符合所謂「正式禮儀」的用餐方法,可是,在我的眼中卻是非常、非常可愛,甚至覺得這才是真正優雅的用餐方法。而且事實上,像飲品這類的食物,直接流入嘴裡品嚐,反而特別美味。然而,因為我就像直治所說的高級乞丐,根本沒辦法像母親那般輕巧且毫不做作地使用湯匙,所以只好放棄,仍然低頭面對湯盤,尊照那種所謂的「正式禮儀」以陰陽怪氣的喝法喝著湯。

不只是喝湯如此,其實母親的用餐法也和正式的禮法有很大的出入。當肉品料理上桌時,母親會用刀叉迅速地將肉全部切成一小塊、一小塊,然後放下刀子,直接用右手拿叉子,一塊一塊地叉起肉來,開心地細細享用。若是帶骨的雞肉,當我們還在為了如何不讓碗盤發出聲音,拚命努力將肉從骨頭上剔下來時,母親已毫不介意地用指尖抓起骨頭,直接用嘴巴將肉和骨分離。即使是如此野蠻的吃法,在母親身上看起來卻是無比可愛,甚至還散發著一股莫名的嫵媚氣息,所以說起來,她真不愧是如假包換的貴族呢!不只是帶骨的雞肉如此,有時母親連午餐的火腿、香腸都會用手直接抓起來吃。

「為什麼飯糰那麼好吃,妳知道嗎?因為飯糰是用人的手指捏出來的!」

母親曾經這麼說過。

我也認真想過,用手抓東西真的感覺比較好吃!可是像我這樣子的高級乞丐,如果學得不好,那真是「東施效顰」,看起來就活像乞丐乞食圖的畫面了,所以不敢學,只好忍耐。

就連弟弟直治都說「媽媽是無人能及的」,我也深深體悟到要效仿母親真的很困難,甚至還有一種「絕望」的感覺。記得一次在西片町家的內院裡,當夜空中高掛起一輪美麗的初秋之月,我和母親兩人在池塘邊的涼亭賞月,笑談著「狐狸娶新娘」和「老鼠娶新娘」這兩個故事的新娘所準備的嫁妝有何差別時,母親忽然站起身,往一旁的胡枝子叢走了進去,從白色的胡枝子花中,母親露出一張更為晶瑩白皙的臉龐,微笑著說:

「和子呀!妳猜猜看,媽媽現在在做什麼?」

「摘花吧!」

聽我答完,母親又再度響起小小的聲音,笑說道:

「在尿尿啦!」

因為母親根本沒蹲下身去,著實讓我嚇了一跳,不過,也確實感受到一股自己無法仿效、真正的可愛與天真。

雖然這跟早上喝湯的事有點偏題了,但在我之前讀過的某本書上,得知路易王朝的貴婦人們,會在宮殿的庭園,或走廊的角落,若無其事地上廁所,這份天真無邪,真的是非常可愛,也讓我認為,母親或許是最後一位「真正」的貴婦人。

話說,早上喝了一口湯後,母親不是「啊」地叫了一聲嗎?當我問道:「有頭髮嗎?」母親回答:「不是。」

「是湯太鹹了嗎?」

早上的湯,是把上回美國配給的青豆罐頭濾壓成泥,煮成類似濃湯的湯品,而自己一向對料理沒什麼自信,所以即使母親說不是,但我心裡還是挺不放心地追問著。

「煮得很好喝。」

母親認真地說道,喝完湯後,接著又用手抓起海苔包的飯糰送入口中。

從小,我就不喜歡吃早餐,不到十點的話肚子就不餓,所以就算能勉強喝完湯品,可飯一點都不想吃,我將飯糰擱在盤內,用筷子戳成得一團糟,然後再夾住一小口,像母親喝湯那樣,將筷子與嘴巴呈直角,如餵小鳥般送入口中。當我還在慢吞吞地咀嚼時,母親已經吃飽了,她悄悄地站起身來,將背靠在灑有晨光的牆上,靜靜地看著我吃飯,一邊說道:

「和子,還是不想吃嗎?早餐就該吃得津津有味才行呀!」

「媽媽呢?覺得早餐好吃嗎?」

「當然呀!我又不是病人。」

「和子我也不是病人呀!」

「不行!不行!」

母親笑得有點兒淒楚,並輕搖著頭。

我在五年前曾患上肺病,臥床休養了好一陣子,可是我自己明白那是一種「任性」病。然而,母親前陣子的病才真的教人好生擔心,令人悲傷的病。儘管如此,母親卻只是一勁擔心我的事。

「啊!」我喊道。

「怎麼了?」

這回換母親問我了。

我們倆對眼相望,好像心有靈犀般,當我呵呵一笑後,母親也勾起了微笑。

因為,人每當想到害羞的事時,就會奇妙地發出「啊」的叫聲。像我心裡剛才突然清晰想起六年前離婚時的事,才忍不住「啊」地叫了起來,不過母親呢?母親不可能有過像我這般丟臉的過往,不對,還是說,有什麼……。

「看來媽媽剛剛也想起某些事了吧?是什麼事呢?」

「我忘了。」

「是我的事嗎?」

「不是。」

「是直治嗎?」

「是……。」

母親歪著腦袋繼續說:「是吧?可能喔!」

弟弟直治大學讀到一半,就被徵召去當兵,分派到南方小島,至今音訊全無,即使大戰結束了,仍是下落不明。雖然母親說她已經做好再也見不到直治的覺悟了,可是我從來沒有這種「覺悟」,堅信我們一定會再見面。

「雖然想放棄希望了,可是一喝到好喝的湯,還是會忍不住想起直治,當初要是有對他好一點就好了!」

直治自從上了高中,就醉心於文學,過了不良少年一般的生活,不知道讓母親吃了多少苦。儘管如此,母親喝了一口湯後,還是會不自覺地想起直治,並發出「啊」的一聲。我把飯塞入嘴裡,紅了眼眶。

「沒事的,直治一定沒事的。像直治這麼壞的壞蛋,是死不了的!會死的人都是

心地好、長得標緻又溫柔的人,像直治那種人就算用棒子搥,也不會死的!」

母親不禁笑著嘲弄我說:

「那麼,意思是和子妳會早死囉?」

「哎呀!怎麼會?我呀,可是超級大壞蛋呢!會活到八十歲的,放心吧!」

「是嗎?這麼一來,媽媽我肯定能活到九十歲囉!」

「沒錯!」

我說到一半,開始有點為難。壞蛋會長壽,而標緻的人會早夭。母親她非常地美麗,可是我希望她能長命百歲。我倉皇失措了起來。

「心眼真壞!」話一說完,嘴唇開始顫動著,眼淚啪噠地直直落下。

和各位說說蛇的事情吧!四、五天前的一個下午,附近的孩子們在庭院的竹叢裡發現了十多顆蛇蛋。

孩子們篤定地喊著:

「是蝮蛇蛋!」

只要想到那片竹叢裡會孵出十隻蝮蛇,就沒辦法放心走進庭院裡,於是我提議:

「把蛋燒了吧!」

一如預期,孩子們一聽各個欣喜雀躍,緊跟在我身後。

我在竹叢附近堆上樹葉和柴火,點燃火後,將一顆、一顆的蛋扔進火堆裡。可是蛇蛋卻怎麼燒都燒不起來,就算孩子們繼續往火上丟入樹葉和小樹枝,把火勢弄得更大,蛇蛋還是燒不起來。

下面農家的女兒從圍牆外笑著問道:

「妳們在幹什麼呀?」

「我們在燒蝮蛇蛋!要是生出蝮蛇來,就太可怕了!」

「有多大呀?」

「跟鵪鶉蛋差不多大,全白的喔!」

「那不是蝮蛇的蛋啦!是一般小蛇的,而且生蛋是燒不起來的。」

農家女孩好像覺得很可笑似的,笑著走開了。

已經點了三十分鐘的火,可是蛇蛋說什麼都燒不起來,我要孩子們將蛋從火裡撿起來,埋在梅樹下,並撿了一些小石頭做了小小的墓碑。

「來,大家拜拜囉!」

我蹲了下來、合掌膜拜,孩子們也乖巧地在身後跟著蹲下身、合掌膜拜。和孩子們道別後,我一個人慢慢拾階而上,母親正站在紫藤架陰影處的石階上,她說:

「竟然做了這麼令人心痛的事……。」

「原以為是蝮蛇蛋,沒想到只是小蛇,不過已經好好埋葬了,沒事的!」

雖然嘴上這麼說,但被母親這麼盯著,總還是覺得不太對勁。

雖然母親絕對不是迷信的人,可是自從十年前父親在西片町的家中去世後,母親就開始非常怕蛇。在父親臨終彌留之際,母親看見父親的枕頭上掉了一根黑繩,沒有細想直接順手一抓,沒想到竟然是一條蛇!蛇飛快地溜走,出了走廊後,也不知道跑到哪裡去了。只有母親與和田舅舅目睹了一切,他們互看了一眼,為了不驚動送終的各位,兩人隱忍著不發一語。所以,雖然當時我們也在場,可是有關蛇的事,卻一點兒也不知情。

不過,在父親逝世當天的黃昏,我倒是親眼看見庭院裡的池塘邊,每棵樹上都有蛇盤據。我現在是二十九歲的阿姨了,而十年前父親去世時,年紀也到十九了,早已不是小孩子了,所以儘管經過十年之久,當時的記憶還是非常清晰,應該不會有錯。當時我為了要剪花供在靈前,於是往庭院的池塘走去,而我在池邊的杜鵑花叢附近站定時,突然看到杜鵑花枝頭盤繞著一條小蛇,受了一點驚嚇。當我準備折下棣棠樹的花枝時,枝頭上竟然也爬有小蛇,結果旁邊的木犀樹、楓樹、金雀花、藤蔓、櫻花……,每一顆、每一株樹上都有小蛇盤繞。不過自己當時並沒有很害怕,只是覺得或許蛇也和我一樣,對父親的死感到悲傷,所以特地從巢穴中鑽出來憑弔父親之靈。後來我將庭院裡有蛇的事偷偷告訴母親,母親只是冷靜地偏著頭若有所思,沒特別說些什麼。不過,這兩則「蛇事件」,確實讓母親變得十分討厭蛇,只是,與其說討厭蛇,倒不如說是崇仰、敬畏來得貼切一點兒吧!

母親發現我焚燒蛇蛋後,肯定會聯想到不吉利的事吧?一想到這兒,我也開始覺得燒蛇蛋是一件很恐怖的事,很怕這件事會讓母親遭受不幸的厄運,整個人提心吊膽、坐臥不安,到了第二天、第三天都沒辦法釋懷。可我早上用餐時,卻又亂說什麼「美人早夭」的無聊話,最後因為沒辦法自圓其說而哭了出來。當我在收拾碗盤時,總覺得自己的內心深處,鑽入了

一隻會讓母親折壽的可怕小蛇,心裡懊喪得不得了。

然後當天,我就在庭院裡看到蛇了。那天是個無比晴朗的好天氣,打理好廚房後,打算搬張藤椅到庭院的草地上織點東西,當我將藤椅放在庭院時,發現石頭邊的竹叢裡有一條蛇。「唉呀!討厭!」腦海裡只有這個想法,沒做多想的我把藤椅搬回簷廊處,將椅子放在簷廊上坐下,開始編織。下午,我想去庭院深處的佛堂找一本藏書──瑪麗・羅蘭珊1的畫集,沒想到一走到庭院,又看到一條蛇在草地上緩緩爬行著,和早上那條蛇長得一模一樣,好細長且高雅的一條蛇呀!我認為應該是條母蛇。牠靜靜地橫渡草地,爬到野薔薇的陰影處後停了下來、仰起頭,伸出如細長火燄般的蛇信,

接著左顧右盼一番,但不久後,牠便垂下頭,悲傷地縮成一團。我當時一心只覺得牠

真是條美麗的蛇!不久便走到佛堂拿了畫集,回來時,望了一眼方才蛇所在的位置,但已不見其蹤影。

黃昏時分,和母親在中式房裡喝茶時,往庭院的方向一探,忽然又看到早上那條蛇慢慢出現在石階的第三層石級上。

母親也發現了。

「那條蛇是不是……?」

母親開口後隨即站起了身,向我走近,並拉住我的手直直地站著。聽母親這麼一問,自己突然靈光一現:「會不會是那些蛇蛋的母親?」

「對!一定是!」

母親的聲音非常沙啞。

我們兩手互握,屏息靜看著那條蛇。悲傷地蜷縮在石階上的牠開始蹣跚地動起來,接著虛弱似地橫過石階,爬向燕子花叢裡。

我小聲地說:「從早上開始,牠就在院子裡爬來爬去了。」

母親嘆著氣,跌坐在椅子裡。

「對吧?牠一定是在找蛇蛋,好可憐喔!」

母親壓低了聲音說道。

我也束手無策地笑了笑。

夕陽映照在母親的臉上,母親的眼睛好像散發著一縷藍色的光芒,而那張看似微慍的臉龐,帶著一股極富魅力的美。接著,我突然發現,母親臉上的表情與方才悲傷的蛇有某種神似之處,而盤住在我心裡的卻是如蝮蛇般醜陋、蠢蠢欲動的蛇,為什麼?為什麼呢?我總覺得,心中的這條蛇,某天可能會吞噬這隻懷有深切悲痛的美麗母蛇。我將手放在母親柔軟而瘦削的肩頭,身體毫無緣由地顫抖著。

| FindBook |

有 11 項符合

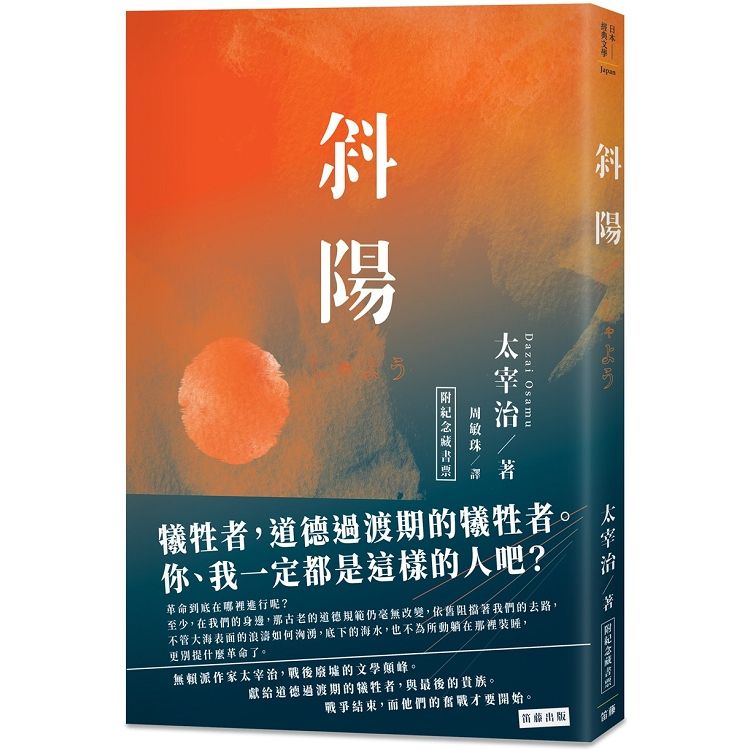

日本經典文學:斜陽的圖書 |

|

日本經典文學:斜陽 作者:太宰治 / 譯者:周敏珠 出版社:笛藤出版圖書有限公司 出版日期:2019-08-22 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:日本經典文學:斜陽

無賴派作家太宰治,戰後廢墟的文學顛峰。

獻給道德過渡期的犧牲者,與最後的貴族。

第二次世界大戰,日本無條件投降。

這正是在那之後的故事。

身為沒落貴族的一家人,溫柔的母親、已故的父親、看似放蕩的弟弟與為愛奮鬥的和子,在屬於他們,也不屬於他們的山莊上,拖行過生命的軌跡。

太宰治以女主角和子為第一人稱,寫下了女性內心情感掙扎與重生的故事。

戰後的空虛、不安、無奈,周圍的人們只能將心底的悲苦,藉助酒精與麻藥帶來的暈眩,尋求片刻的安心。就這樣,自己的生活在不知不覺間弄得一塌糊塗,自己的身上僅剩下這份無常。然而革命尚未拉開序幕,這裡還需要更多、更多寶貴的犧牲。

整個時代,如日落的太陽西沉下山。和子則尋著深藏在心中的彩虹,獨自一人踏上追求愛的路途。

戰鬥,開始!

戀愛、喜歡、思念、真正的戀愛、真正的喜歡、真正的思念!

愛沒有理由,她堅持著自己的革命。

戰爭結束,而他們的奮戰才要開始。

作者簡介:

太宰治

與川端康成、三島由紀夫並列為日本戰後文學的巔峰人物,被稱為「昭和文學不滅的金字塔」。本名津島修治,生於一九○九年,青森縣北津輕郡金木村。父親曾任貴族院議員。中學時期成績優異,並開始在同人雜誌發表小說、雜文及戲劇。

一九三五年因短篇《逆行》入選第一屆芥川賞候選作品。後續出版《晚年》、《虛構的徬徨》、《二十世紀旗手》等作品後深受注目,奠定文壇的地位。接著陸續發表《跑吧!梅洛斯》、《越級訴訟》等多部名作。同年秋天更以《女生徒》獲選第四屆北村透谷紀念文學賞。

一九四七年,《維榮的妻子》、《斜陽》、《人間失格》被認為是戰後他最優秀的代表作品。之後隨著結核病的惡化,對於時代寵兒的身分感到疲憊,與女讀者山崎富榮在六月十三日深夜,於玉川上水投水自盡,享年38歲。

章節試閱

早晨,在飯廳裡輕巧地啜飲一匙湯的母親突然「啊!」地低叫了一聲。

「有頭髮嗎?」

該不會是湯裡有什麼怪東西吧?

「不是。」

母親儼然什麼事都沒發生般,繼續飛快地舀起一匙湯送入口中,若無其事地將臉別向一旁,望著窗外盛開的山櫻花,就這樣頭也不回繼續飛快地將一匙湯送進小巧的唇間。「飛快」這形容詞對母親來說,絕對一點也不誇張。母親的喝法和婦女雜誌上刊載的優雅用餐禮儀大相逕庭,但弟弟直治曾一邊喝酒、一邊對我這個姊姊說:

「不能因為有爵位就覺得是貴族喔!像有人即便沒有爵位,卻是擁有『天爵』的出色貴族,也有像我...

「有頭髮嗎?」

該不會是湯裡有什麼怪東西吧?

「不是。」

母親儼然什麼事都沒發生般,繼續飛快地舀起一匙湯送入口中,若無其事地將臉別向一旁,望著窗外盛開的山櫻花,就這樣頭也不回繼續飛快地將一匙湯送進小巧的唇間。「飛快」這形容詞對母親來說,絕對一點也不誇張。母親的喝法和婦女雜誌上刊載的優雅用餐禮儀大相逕庭,但弟弟直治曾一邊喝酒、一邊對我這個姊姊說:

「不能因為有爵位就覺得是貴族喔!像有人即便沒有爵位,卻是擁有『天爵』的出色貴族,也有像我...

顯示全部內容

作者序

關於作者

太宰治在他三十餘部的作品中,採用近乎凌虐式的質疑與解剖的寫作手法,對自我和日本社會的陳腐、虛偽與罪惡進行一次次深刻的挖掘。

太宰治誕生於一九○九年六月十九日,日本青森縣北津輕郡金木村,本名津島修治。兄弟姐妹共十一人,太宰治排行第十,兄弟中排行第六。津島家在當時是青森縣的地方名紳。其父親津島原右衛門曾擔任眾議院議員、貴族院議員,同時經營銀行與鐵路。母親體弱多病,太宰治自小便在姑母及保母的照顧下長大,這對太宰治的生涯有著不容小覷的意義。幼年時期缺少母親的陪伴,導致太宰治身陷自卑疏離與虛矯冷...

太宰治在他三十餘部的作品中,採用近乎凌虐式的質疑與解剖的寫作手法,對自我和日本社會的陳腐、虛偽與罪惡進行一次次深刻的挖掘。

太宰治誕生於一九○九年六月十九日,日本青森縣北津輕郡金木村,本名津島修治。兄弟姐妹共十一人,太宰治排行第十,兄弟中排行第六。津島家在當時是青森縣的地方名紳。其父親津島原右衛門曾擔任眾議院議員、貴族院議員,同時經營銀行與鐵路。母親體弱多病,太宰治自小便在姑母及保母的照顧下長大,這對太宰治的生涯有著不容小覷的意義。幼年時期缺少母親的陪伴,導致太宰治身陷自卑疏離與虛矯冷...

顯示全部內容

目錄

關於作者

一、

「所謂的裝模作樣,就是和高雅端莊毫不相干且卑賤的虛張聲勢!本鄉附近到處都掛著『高級』寄宿所出租的招牌,其實那些什麼貴族,大多數都像『高級』乞丐一樣呢,真正的貴族才不會像岩島那麼庸俗!」

二、

去年,什麼也沒有!

前年,什麼也沒有!

這之前,也是什麼都沒有!

什麼都沒有,徒有愚蠢之事,而我身上,僅剩這份無常、這雙分指鞋。

三、

「玫瑰花終於開花了!媽,妳知道嗎?我現在才發現呢!終於開花了。」

四、

我現在很想向母親和弟弟說清楚,想明白地告訴他們,我從很久以前就愛上了一個人,...

一、

「所謂的裝模作樣,就是和高雅端莊毫不相干且卑賤的虛張聲勢!本鄉附近到處都掛著『高級』寄宿所出租的招牌,其實那些什麼貴族,大多數都像『高級』乞丐一樣呢,真正的貴族才不會像岩島那麼庸俗!」

二、

去年,什麼也沒有!

前年,什麼也沒有!

這之前,也是什麼都沒有!

什麼都沒有,徒有愚蠢之事,而我身上,僅剩這份無常、這雙分指鞋。

三、

「玫瑰花終於開花了!媽,妳知道嗎?我現在才發現呢!終於開花了。」

四、

我現在很想向母親和弟弟說清楚,想明白地告訴他們,我從很久以前就愛上了一個人,...

顯示全部內容

|