第一章 導論─亞洲優勢政黨的研究議程

/吳玉山

優勢政黨(dominant party)是我們所經常接觸的現象,也是政治學界所長期關注的議題。對於這個現象可以有狹義和寬鬆的兩種理解:前者視優勢政黨為長期不間斷地贏得多黨競爭的選舉並保持執政地位的政黨;後者則將優勢政黨理解為在多黨政治競爭中長期佔有主導性地位的政黨或持續性的政治勢力。狹義和寬鬆的兩種定義在優勢政黨的「主體」和「表現」方面都有不同的看法。就主體而言,狹義說認為組織同一的政黨才能稱之為優勢政黨,寬鬆說則認為只要是可認定(identifiable)的持續性政治勢力,不論是否曾經更換黨名或重組,都可被視為優勢政黨。就表現而言,狹義說認為必須要不間斷地贏得選舉並保有執政地位才是優勢政黨,而寬鬆說則以為即使偶爾在選舉中失敗並失去政權,只要從長期來看是佔有主導性地位的政黨便是優勢政黨。在本書中我們採取的是寬鬆的看法。

優勢政黨和霸權政黨(hegemonic party)是不相同的。由於我們認為優勢政黨必須在有意義的多黨選舉中長期佔有主導性的地位,因此諸如中國大陸和越南、寮國、北韓等一黨專政的共產國家(即使在中國大陸有共產黨之外的其他政黨存在)並不在我們所關注的範圍之內。因為多黨競爭是優勢政黨的基本條件,因此優勢政黨只可能存在於競爭性威權體制(comparative authoritarianism)和民主體制當中,在非競爭性的威權體制當中只可能出現霸權政黨,而非優勢政黨。

我們對於優勢政黨的興趣,和此種現象在亞洲特別普遍有很大的關聯。在台灣,國民黨(Kuomintang, KMT)長期扮演著優勢政黨的角色,而在鄰近的亞洲國家當中,日本的自民黨(Liberal Democratic Party of Japan, LDP)無疑是優勢政黨的著例。在南韓,雖然政黨的名稱經常有所改變,但是從1987 年民主化以來,以嶺南地區(慶尚南、北道)為基礎的保守派政治勢力仍然維持著威權時期的主導性政治地位,現在(2017年)仍然是執政黨(新世界黨,New Frontier Party, NFP),因此也可以被視為一種優勢政黨。向南方望去,馬來西亞的國民陣線(Barisan Nasional, BN)與新加坡的人民行動黨(People’s Action Party, PAP)持續贏得選舉、掌握政權,是毫無疑問的優勢政黨。柬埔寨的人民黨(Cambodian People’s Party, CPP)自從極權的赤柬下台、君主立憲恢復後也不間斷地贏得選舉。在緬甸軍方長期掌握政權,而由其所支持的聯邦鞏固與發展黨(Union Solidarity and Development Party, USDP)也曾經以優勢政黨的姿態出現,壟斷絕大多數的國會席次。從長期來看,柬埔寨和緬甸的政治體制競爭性有限,因此是懸於優勢政黨定義的邊緣。在東南亞國家中民主指數最高的印尼曾經有一個長期具有主導性地位的優勢政黨─功能團體聯合會,即戈爾卡黨(Party of the Functional Groups, Golkar),但是卻在1999 年的奠基選舉中失去政權,至今無法恢復執政地位。雖然如此,戈爾卡黨經常能夠在國會中維持第二大政黨的地位,又在歷次的總統選舉當中扮演關鍵的角色。我們從戈爾卡黨的發展,可以看到優勢政黨如何失去其執政優勢,但又維持主要政黨的地位。最後,人口最眾的民主國家印度也有一個無庸置疑的優勢政黨─國大黨(Indian National Congress, INC)。該黨是印度建國與發展的過程中最具影響力的政黨,長期佔有主導性的地位。上述這九個亞洲國家在東亞和南亞的非共國家當中,佔了95% 的人口比例,足見在我們的四周,優勢政黨具有何等重要的地位。

在這九個國家當中,柬埔寨的人民黨、新加坡的人民行動黨、馬來西亞的國陣,和緬甸的鞏發黨(直至2015 年)一直維持選舉常勝軍的地位,他們都是無疑問的優勢政黨。從長期來看,日本的自民黨和印度的國大黨也都是無庸置疑的優勢政黨,但是自民黨曾經在1993-94 與2009-12年間兩次失去政權,國大黨也在1977-80、1989-91、1999-2004 和2014 年後失去政權,不過這都不影響到這兩個黨的長期性主導地位。台灣的國民黨和韓國的保守政黨在進入民主化之後,各自贏得了前兩次和後兩次的總統選舉,但是卻失去了中間的兩次總統選舉。究竟這樣的選舉結果代表的是台灣與南韓兩個優勢政黨的告終與兩黨政治的建立,還是總體說來保持了這兩個政黨的優勢地位,仍然必須持續觀察。最後印尼的戈爾卡黨自從民主化之後就沒有能夠重新獲得執政地位,卻長期扮演第二個最重要政黨的角色。因此這九個政黨就執政的情況而言並不相同。我們可以把人民黨、人民行動黨、國陣,與鞏發黨視為「絕對的優勢政黨」(absolute dominant party),自民黨和國大黨為「實質的優勢政黨」(virtual dominant party),國民黨與韓國的保守政黨為「半優勢政黨」(semi-dominant party),而戈爾卡黨則為「往昔優勢政黨」(erstwhile dominant party)。這些可以視為優勢政黨的次類型。

在這本書中我們要問的問題是:為什麼有些政黨可以持續在多黨競爭中獲勝,並形成優勢政黨?為什麼優勢政黨會出現各種次類型?優勢政黨的存在,對於民主轉型、民主鞏固,以及民主治理又有什麼影響?我們將以上述九個亞洲國家為探討的對象,試圖來回答這幾個重要的問題。選擇這些國家的原因,一方面是它們在地理與政治發展上有聯繫性、而又有相當的廣度,適合做比較的研究;一方面是它們都擁有、或至少曾經擁有清晰可辨的優勢政黨,而這些優勢政黨又落入幾種不同的次類型;最後一個原因,是它們和台灣較為接近,和我們有一定程度的關聯性。我們沒有納入中國大陸、越南、北朝鮮和寮國等共產國家,是因為它們的執政黨是奉行一黨專政的共產黨,其政治體制為非競爭性的威權體制,因此和出現優勢政黨的國家沒有可比性。中亞和中東西亞的國家則是由於地理文化等條件相距太遠,因此沒有考慮納入。至於同在東亞和南亞的非共國家,如泰國與巴基斯坦之類,則是由於缺乏優勢政黨的傳統,因而沒有進入名單。如上所述,我們所討論的九個東亞與南亞的非共國家在人口上佔了此區域的95%,因此是很有代表性的。

…

貳、九個案例:成因與影響

從第二章開始,我們將會進入東亞與南亞九個國家和九個優勢政黨的討論。我們將先從日本(第二章)和印度(第三章)開始,這是因為日、印兩國是東亞與南亞的老牌民主國家,從二次大戰結束以後,都能夠持續地實踐民主政治,因而具有相似性。這兩個國家都有極為清楚的優勢政黨存在,在日本是自民黨,在印度則是國大黨。日本的自民黨自從在1955年成立之後,便雄踞日本政壇,迄今僅有5 年8 個月的時間未主導內閣的組成。就國大黨而言,從印度建國(1947)至今,也僅有11 年的時間不是主要的執政黨。自民黨與國大黨都是在符合民主程序的選舉當中多次獲勝,從而建立了優勢政黨的地位。由於兩黨均有失去政權的經驗,因此是屬於「實質優勢政黨」。不過在它們第一次失去政權之前(自民黨1993年,國大黨1977 年),其實是屬於「絕對優勢政黨」。

在民主的體制之下,優勢政黨如何出現,又如何能夠長期維持?印度的國大黨在印度建國的歷史上,扮演主導的角色,可稱之為「建國黨」。日本的自民黨當然不具有這種地位,而是在二次大戰結束、實施民主政治後,由主要的保守政黨所合併組成。從二戰後的歷史來看,這兩個國家都沒有經歷過威權統治,因此並不像若干亞洲新興民主國家的優勢政黨,能依靠在威權時期所累積的優越條件,而在民主的政治競爭中維持優勢地位。總體而言,自民黨的優勢地位必須在戰後日本的民主體制中尋找,與建國勳業和威權遺緒無關;而國大黨除了民主體制中的條件之外,還具有建國勳業的優勢,但同樣也沒有威權遺緒的庇佑。

由於優勢政黨的基本條件是能夠在選舉競爭中獲勝、並贏得政權,因此選舉制度和憲政體制至關重要。就日本和印度而言,都是實行內閣制,因此只要優勢政黨能夠在國會大選中獲勝,便可掌握政權,而不必擔心因為總統直接選舉失敗而喪失政權的問題。就選舉制度而言,印度是實行英國式的單選區制(First-Past-the-Post, FPTP),而日本則是由「單記不可讓渡投票制」(Single Non-transferable Vote, SNTV)轉為混合式的單一選區兩票制(Mixed Member Majoritarian, MMM)。FPTP 當然對於大黨有利,而MMM 也比SNTV 有利於大黨。日、印兩國在制度上採取對於大黨有利的內閣制和FPTP 與MMM 選舉制度,自然對於國大黨和自民黨掌握政權有極大的便利。

在第四章和第五章我們將進入「半優勢政黨」的討論,其中第四章是台灣與國民黨,第五章是南韓與立基於嶺南的保守政黨。這兩個國家具有比日本和印度更高的可比性。台灣與南韓不但在政治發展和經濟發展上留下了非常類似的軌跡、都處於「分裂國家」的憲政狀態,在政治制度上也有很高的相似性。10 國民黨和南韓的保守政黨在威權時期均為執政黨,到了民主化之後,都仍然保有極強的政治競爭力,而能夠在多數的選舉中獲勝。如果以1987 年為南韓的民主政治起點,則至2015 年的六任總統當中,保守政黨贏得了前端的兩任和後端的兩任(盧泰愚,1988-93;金泳三,1993-98;李明博,2008-13;朴槿惠,2013-17),進步勢力僅贏得中間的二任(金大中,1998-2003;盧武鉉,2003-08)。期間保守政黨縱橫捭闔、數易其名,從「民主正義黨」轉為「民主自由黨」、「新韓國黨」、「大國家黨」,最後成為「新世界黨」,基本上都是以嶺南(慶尚道)為核心的政治勢力。在台灣,1992 年的立法院全面改選可以被視為民主政治多黨競爭的起點,則迄2016 年的六任三位總統(均獲得連任)當中,國民黨也像韓國一樣,贏得了前端兩任和後端兩任(李登輝,1990-2000;馬英九,2008-16),而民進黨贏得中間的兩任(陳水扁,2000-08)。這樣看起來,台灣和南韓在民主化之後,雖然有政黨輪替的經驗,但是原先的威權執政黨還是掌握住相當的優勢,執政時期約民主化後的三分之二,而成為「半優勢黨」。11 究竟這兩個半優勢黨會和反對黨持續相互執政,而形成兩黨制的格局,從而走出優勢政黨的傳統;還是繼續在較長的時間內掌握優勢,而形成如日本和印度一般的「實質優勢政黨」;或是無法持續扮演主要政黨的角色,都必須經由持續的觀察才能夠確定。12

| FindBook |

有 8 項符合

優勢政黨與民主:亞洲經驗的省思的圖書 |

|

優勢政黨與民主:亞洲經驗的省思 作者:孫采薇、吳玉山 出版社:巨流圖書股份有限公司 出版日期:2017-08-10 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 210 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 315 |

政治 |

$ 405 |

高等教育 |

$ 405 |

政治/法律/軍事 |

$ 405 |

政治觀察 |

$ 405 |

社會人文 |

$ 405 |

高等教育 |

$ 405 |

Social Sciences |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

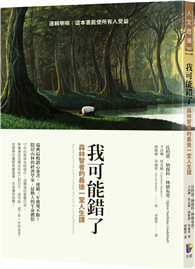

圖書名稱:優勢政黨與民主:亞洲經驗的省思

政治體制影響日常生活。優勢政黨現象不僅長期出現在台灣,也普遍見於亞洲國家。為什麼有些政黨可以在多黨政治競爭中持續贏得主導性地位?優勢政黨的存在,對於一國的民主轉型與治理品質又產生何種影響?

優勢政黨(dominant party)是政治學界長期關注的議題之一,也是亞洲國家普遍存在的現象。本書透過觀察亞洲九個優勢政黨國家(日本、南韓、台灣、印尼、馬來西亞、新加坡、柬埔寨、緬甸、印度),探討亞洲優勢政黨形成的背景、持續的因素,以及其對於民主轉型、民主鞏固、與民主治理的影響,期望藉此達到開展比較政治的理論與深研亞洲區域案例的目標。一方面藉由掌握亞洲諸關鍵案例,加深對於優勢政黨現象的一般性瞭解;同時,亦藉著優勢政黨的理論架構,更深入地理解亞洲各國的政治現象。

作者簡介:

孫采薇 新加坡國立大學政治學博士,現為國立政治大學東亞所助理教授暨國際關係研究中心助理研究員。專長領域為比較政治與方法論、東南亞國家政治經濟發展、以及東南亞族群衝突研究。近期研究焦點在比較緬甸、新加坡、馬來西亞、印尼四國的選舉制度、政黨競爭、以及少數族群與女性代表權的保障。

吳玉山 中央研究院院士、中央研究院政治學研究所特聘研究員與創所所長、台灣大學政治系合聘教授,及台大人文社會科學高等研究院特約研究員。現任中國政治學會理事長。曾擔任國科會政治學門召集人。研究領域包括社會主義國家政治與經濟轉型、民主化與憲政設計、兩岸關係與國際關係理論。長期帶領台灣之半總統制研究與兩岸關係研究之理論化。研究區域包括台灣、中國大陸、東歐與俄羅斯。共編著了18本中英文專書,及130餘篇期刊與專書論文。

TOP

章節試閱

第一章 導論─亞洲優勢政黨的研究議程

/吳玉山

優勢政黨(dominant party)是我們所經常接觸的現象,也是政治學界所長期關注的議題。對於這個現象可以有狹義和寬鬆的兩種理解:前者視優勢政黨為長期不間斷地贏得多黨競爭的選舉並保持執政地位的政黨;後者則將優勢政黨理解為在多黨政治競爭中長期佔有主導性地位的政黨或持續性的政治勢力。狹義和寬鬆的兩種定義在優勢政黨的「主體」和「表現」方面都有不同的看法。就主體而言,狹義說認為組織同一的政黨才能稱之為優勢政黨,寬鬆說則認為只要是可認定(identifiable)的持續性政治勢力...

/吳玉山

優勢政黨(dominant party)是我們所經常接觸的現象,也是政治學界所長期關注的議題。對於這個現象可以有狹義和寬鬆的兩種理解:前者視優勢政黨為長期不間斷地贏得多黨競爭的選舉並保持執政地位的政黨;後者則將優勢政黨理解為在多黨政治競爭中長期佔有主導性地位的政黨或持續性的政治勢力。狹義和寬鬆的兩種定義在優勢政黨的「主體」和「表現」方面都有不同的看法。就主體而言,狹義說認為組織同一的政黨才能稱之為優勢政黨,寬鬆說則認為只要是可認定(identifiable)的持續性政治勢力...

»看全部

TOP

作者序

一本跨越比較政治和區域研究的專書

/吳玉山

在晚近政治學的發展過程當中,比較政治和區域研究之間出現了一道鴻溝,讓想要瞭解各國政治現象的人們頗為困擾。比較政治踏著政治學理論化與數量化的潮流,試圖藉著形式模型和大數統計求取普遍的定律,而區域和國別研究則堅守對於個別國家和地區的深入理解,以歷史與文化、語言及思想為基礎,以制度為標竿,想要探討政治現象及其根源。這兩個政治學的次領域顯然有不同的研究目標和研究方法,然而對於想要瞭解政治現實的人們而言,學者的爭辯沒有意義,能掌握實際的狀況才是王道。

比較政治和...

/吳玉山

在晚近政治學的發展過程當中,比較政治和區域研究之間出現了一道鴻溝,讓想要瞭解各國政治現象的人們頗為困擾。比較政治踏著政治學理論化與數量化的潮流,試圖藉著形式模型和大數統計求取普遍的定律,而區域和國別研究則堅守對於個別國家和地區的深入理解,以歷史與文化、語言及思想為基礎,以制度為標竿,想要探討政治現象及其根源。這兩個政治學的次領域顯然有不同的研究目標和研究方法,然而對於想要瞭解政治現實的人們而言,學者的爭辯沒有意義,能掌握實際的狀況才是王道。

比較政治和...

»看全部

TOP

目錄

顧長永教授 推薦序

編者序/吳玉山

編者序/孫采薇

第一章 導論─亞洲優勢政黨的研究議程/吳玉山

第二章 自由民主黨與日本政治的發展/林超琦

第三章 國大黨與印度政治發展/陳牧民

第四章 優勢政黨與民主:台灣經驗/沈有忠

第五章 韓國民主化過程的優勢政黨角色與變化/王文岳

第六章 印尼民主化與政黨政治發展/孫采薇

第七章 國民陣線與馬來西亞的政治發展:憲政體制、政黨政治與選舉制度之影響/游雅雯

第八章 不自由的民主政治:人民行動黨的優勢地位與新加坡政治發展/施奕任

第九章 柬埔寨的優勢政黨與民主...

編者序/吳玉山

編者序/孫采薇

第一章 導論─亞洲優勢政黨的研究議程/吳玉山

第二章 自由民主黨與日本政治的發展/林超琦

第三章 國大黨與印度政治發展/陳牧民

第四章 優勢政黨與民主:台灣經驗/沈有忠

第五章 韓國民主化過程的優勢政黨角色與變化/王文岳

第六章 印尼民主化與政黨政治發展/孫采薇

第七章 國民陣線與馬來西亞的政治發展:憲政體制、政黨政治與選舉制度之影響/游雅雯

第八章 不自由的民主政治:人民行動黨的優勢地位與新加坡政治發展/施奕任

第九章 柬埔寨的優勢政黨與民主...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 孫采薇、吳玉山

- 出版社: 巨流圖書股份有限公司 出版日期:2017-08-10 ISBN/ISSN:9789577325518

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:288頁 開數:18開

- 類別: 中文書> 社會科學> 政治

|