2 他的故事

1918 年,他出生在山東省濰縣,祖父功復公是清朝的進士並任朝廷文官,而他的另一位祖上是宮廷御用的工藝技師,據說頤和園的石雕有部分就出自於這個老爺爺之手。五歲的時候,家鄉鬧土匪,全家就隨著闖關東的時代潮流移居東北哈爾濱。他在堂兄弟的輩分中排行老四,所以取了伯仲叔紀的紀,另外加上他們這一輩的共同名字「信」,叫做「紀信」。他從小聰明好動,翻牆爬樹,調

皮過人,把家裡唯一的收音機三下兩下拆成一攤,為此挨了好一頓揍!他哭著求饒:不打不打,我立馬把它裝回來!結果真的沒多久,就把一臺收音機完全復原。大人們開始注意到他的天分,鼓勵他把家裡的物件拆拆修修,他這個天分後來讓他去了當地最好的哈爾濱工業大學,以電機通訊專長畢業。

當時的東北地區,外國勢力囂張,蘇聯及日本是擺明了意圖殖民和占地為王,四周的鄰居華洋雜處,他自然的就學會了俄文和日語,加上開放豪爽的個性,他被選入當時赫赫當紅的南滿鐵路工作,和同學張勃生擔任工程師。

隨著日本在東北的勢力擴張和日益猖狂,兩個年輕人看不慣他們的作為,時常鬧衝突,有一天張勃生和日本人一言不合,一巴掌打了過去,他去相助,兩個人同時被炒了魷魚。

他仗著一身好手藝,自己開了一家電器行,作起年輕老闆,因為裝修發報機的專長,被國民黨的情報單位吸收,和張勃生一起投入當時的軍統局,直接隸屬於戴笠旗下軍統局東北地區情報工作網。張勃生擔任這個工作單位的主任,他則利用電器行老闆商人的身分為掩飾,組裝和設計適合情報工作的發報機,和不斷修改電碼及暗號,之後交其他同志傳送到不同情報人員的手中,後來參與漸

多,被指定派往重慶接受地下工作訓練,索性變成全職的情報員,並在敵後拓展祕密電臺、培訓工作人員及策反敵情,出過大小無數驚險任務。

有一次和張勃生喬裝日本軍官和隨從一起出任務,兩人為了工作細節意見不合,弄得不太愉快,後來任務中險象環生,差點被識破,上級便不許他們再搭檔合作;沒多久,張渤生在另一個對俄共的任務中失風被俘,羈押到西伯利亞,我方情報單位,為怕暴露情報網結構及國際制裁,否認派出人員參與該項任務,所以張無法獲釋,又不符換俘資格,後死在勞改營中,當年很多情報人員都是這樣隱姓埋名,為國犧牲,而政府只能對外否認一切來保護其他同志。紀信聞之十分悲悵,後來提及此事,常唸叨如果當初二人持續搭檔,也許因為彼此的默契和互補,不致在任務中失風?其實,以當時的風險程度,他若參與,也許也一起殉職了。

戰亂中,他和初戀女友感情成熟,卻因家人對女友有北朝鮮族血統有意見(當年不知為何漢人對非漢人有這樣的歧見?),二個相愛的戀人竟相約殉情,結果服藥後為家人及時發現送醫,二人皆救活了過來!於是終於爭取到互結連理,後來並育有子女四人。

然而,由於敵後工作隨中日戰爭膠著,益發艱困,東北情勢混亂複雜,俄共扶植中共坐大,趁亂佈局野心勃勃要搶佔東北這塊沃土,國民黨的情報人員,要同時應付三種敵人(日寇、俄共、中共),自己的同志黨員裡,也不乏雙重及多重反間諜,這樣的情報生涯,非常危險又不可思議!往往上午還一起工作開會的同事,下午就去蘇聯使館兜售情報,換得幾袋當時缺糧情況下難見的白米,卻不等晚上帶米回家,人便自此失蹤蒸發,諜對諜的陰謀算計天天發生,簡直沒了法治。在那樣紊亂的大環境下,民生艱困,危機重重,紀信因為工作和保護家人,鮮少回家,即使路過家門,也常只是匆促和家人問安便離去,不想連累了整個家族。大兒子天培,在他6、7 歲時東北「解放」,而父親隨情報單位倉促逃亡沒了蹤影,那年之前,記憶中只見過父親二次!他連父親的臉都沒有印象,卻記得那二次珍貴會面中的一次,父親抓著他的手教他如何繫鞋帶,大手非常溫暖柔和,他生命中唯一一次享受到父愛,那麼美好,又有點陌生,卻稍縱即逝⋯⋯。

情報工作太危險,紀信沒有對周圍任何人公開,家人及妻子都對他十分誤解,一直以為他周旋在日俄圈子裡作生意,經常不回家,又背叛國家,承受非常大的壓力,妻子因思念他愛他恨他懷疑他,後來竟精神分裂,無法正常持家,經常哭哭啼啼,趁他短暫回家探望的機會鬧自殺,或意圖綁架,不讓他再出門離家;甚至為了威脅他,把初生襁褓中的幼兒從二樓丟下以示決心!還去日本憲兵處舉報他,以為這樣可以換回他乖乖待在家人身邊!因此為他惹了不少麻煩。紀信無法容忍,也無力兼顧工作及家庭,夫妻間的感情漸行漸遠;後來這個苦命的妻子多次住院、長期服藥,終身意識不明,還活到八十好幾,而四個孩子後來交由紀信最小的弟弟負責照顧養大。

1949 年,東北率先陷共,情況危急到這些地下工作人員連回家道別都來不及,便倉促逃命。撤離哈爾濱那天,隔著松花江,紀信遙望著家的方向三叩首,不敢回頭,告別蘊養了他三十一年的土地,從此沒有回過家。直到1980 年他在臺北過世。哈爾濱,一直是他默默心繫的老家、追緬懷念的鬱結,和夢裡追尋的天堂。

紀信,他是我的父親。

| FindBook |

有 7 項符合

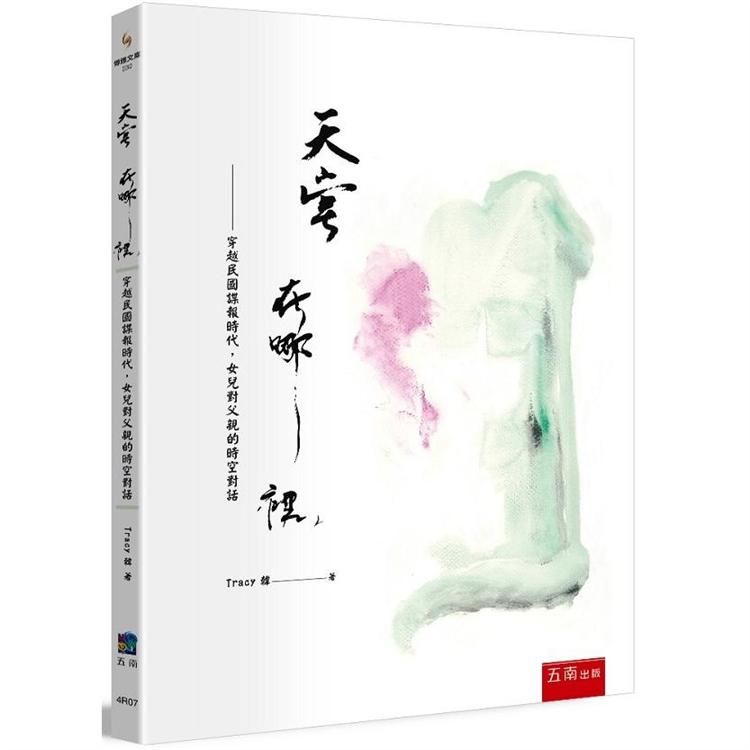

天堂在哪裡? :穿越民國諜報時代,女兒對父親的時空對話的圖書 |

|

天堂在哪裡: 穿越民國諜報時代, 女兒對父親的時空對話 作者:Tracy韓 出版社:五南圖書出版股份有限公司 出版日期:2019-12-28 語言:繁體/中文 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 198 |

其他類型 |

$ 198 |

Others |

$ 220 |

中文書 |

$ 220 |

台灣研究 |

$ 225 |

台灣史概論 |

$ 225 |

社會人文 |

$ 238 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:天堂在哪裡? :穿越民國諜報時代,女兒對父親的時空對話

民國38年,風雲變色——

◤信,串起了故事。

早逝的父親、跨越臺灣海峽的家族、

生命旅途的不期而遇、書寫的源頭。

曾經迂迴的言語,隨著歲月沉澱,

這一年,以平輩的眼睛和心,重新認識父母。

民國初年的動盪、情報員的朝不保夕、家族的風雨飄搖,

徬徨的靈魂,終於在「這裡」安放。

翻閱泛黃相片、撫平皺褶文件,追憶之初,是想同逝者敘舊,

最後,卻更像是一場自我療癒的旅程。

遺憾化為淡淡的嘆息,輕輕的筆觸,

還握在手中的,都開成一朵朵鮮活的牽絆。

◤透過作者的生命經驗、細節描繪,與塵封的老照片,

共同進入那一個似遠若近的時空。

作者簡介:

Tracy韓

本名天華,雖花甲已過,仍始終對新事物好奇,在有限範圍內追求多變人生。一直持續書寫文字,曾先後參加各大報刊徵文比賽及臨終關懷基金會徵稿、民生報徵文活動獲選。另著有《拌我人生》。

章節試閱

2 他的故事

1918 年,他出生在山東省濰縣,祖父功復公是清朝的進士並任朝廷文官,而他的另一位祖上是宮廷御用的工藝技師,據說頤和園的石雕有部分就出自於這個老爺爺之手。五歲的時候,家鄉鬧土匪,全家就隨著闖關東的時代潮流移居東北哈爾濱。他在堂兄弟的輩分中排行老四,所以取了伯仲叔紀的紀,另外加上他們這一輩的共同名字「信」,叫做「紀信」。他從小聰明好動,翻牆爬樹,調

皮過人,把家裡唯一的收音機三下兩下拆成一攤,為此挨了好一頓揍!他哭著求饒:不打不打,我立馬把它裝回來!結果真的沒多久,就把一臺收音機完全復原。大...

1918 年,他出生在山東省濰縣,祖父功復公是清朝的進士並任朝廷文官,而他的另一位祖上是宮廷御用的工藝技師,據說頤和園的石雕有部分就出自於這個老爺爺之手。五歲的時候,家鄉鬧土匪,全家就隨著闖關東的時代潮流移居東北哈爾濱。他在堂兄弟的輩分中排行老四,所以取了伯仲叔紀的紀,另外加上他們這一輩的共同名字「信」,叫做「紀信」。他從小聰明好動,翻牆爬樹,調

皮過人,把家裡唯一的收音機三下兩下拆成一攤,為此挨了好一頓揍!他哭著求饒:不打不打,我立馬把它裝回來!結果真的沒多久,就把一臺收音機完全復原。大...

顯示全部內容

作者序

作者自序

我自小喜歡文學藝術,對書寫畫畫、歌唱舞蹈戲劇,均有天生的熱愛,雙魚座的天性追求浪漫,卻一直保持理智,半自願非自願的走入傳統正常人生。歷經年少求學和成年後職場生涯,從單身到成家,為人打工到自行創業,始終沒有忘記初心,多年來,在諸多愛好中,寫作是沒有放棄的習慣。

60 歲後,我開始有餘力思索人生,面對自己。追憶和記錄家族的故事,是為了試圖和當年60 多歲早逝的父親對話;而整理他不在的這四十年過往,是我想跟他分享他錯過的我。

其實,這整個書寫計畫,是自我療癒、是跟現實妥協、更可以是續往前行的內在力...

我自小喜歡文學藝術,對書寫畫畫、歌唱舞蹈戲劇,均有天生的熱愛,雙魚座的天性追求浪漫,卻一直保持理智,半自願非自願的走入傳統正常人生。歷經年少求學和成年後職場生涯,從單身到成家,為人打工到自行創業,始終沒有忘記初心,多年來,在諸多愛好中,寫作是沒有放棄的習慣。

60 歲後,我開始有餘力思索人生,面對自己。追憶和記錄家族的故事,是為了試圖和當年60 多歲早逝的父親對話;而整理他不在的這四十年過往,是我想跟他分享他錯過的我。

其實,這整個書寫計畫,是自我療癒、是跟現實妥協、更可以是續往前行的內在力...

顯示全部內容

目錄

作者自序

•首章 大年代

- 給爸爸的信,人生如夢

- 他的故事

- 她的故事

- 我們的故事

- 他們的故事

- 夜半哭聲

- 轉折

•第二章 太平歲月

-寶鳥的春天

童年舊事

半個世紀以前的台北

- 春花美人

⁃ 國語日報,我人生的開箱文

- 校刊上的徵文

國語實小校刊—我的母親

- 翁士比亞的祝福

古亭女中同學慧沁給我的畢業留言

- 西瓜皮時代—中山女高校刊《中山青年》

寫貓

曾經

感逝—總統蔣公紀念專刊

- 唸大學了—開始展現自我

舞是生命的歌,生命是舞 的曲

梅花之旅—記1978年青年友好訪問團訪美東行

老兵養...

•首章 大年代

- 給爸爸的信,人生如夢

- 他的故事

- 她的故事

- 我們的故事

- 他們的故事

- 夜半哭聲

- 轉折

•第二章 太平歲月

-寶鳥的春天

童年舊事

半個世紀以前的台北

- 春花美人

⁃ 國語日報,我人生的開箱文

- 校刊上的徵文

國語實小校刊—我的母親

- 翁士比亞的祝福

古亭女中同學慧沁給我的畢業留言

- 西瓜皮時代—中山女高校刊《中山青年》

寫貓

曾經

感逝—總統蔣公紀念專刊

- 唸大學了—開始展現自我

舞是生命的歌,生命是舞 的曲

梅花之旅—記1978年青年友好訪問團訪美東行

老兵養...

顯示全部內容

|