流放整整十一載,皇長子賀泰佝僂了腰背,

如百姓一般低首編蓆,節衣縮食。

他性格軟弱,幸好幾個兒子撐起一家。

見過三郎賀融的,每個人都覺得可惜。

幼年落馬,害死嫡出弟弟也落下足疾,致生母為父親所惡;

隔一年謀逆案發,母親又遭陷入罪慘被賜死,一家貶庶流放。

房州人盡皆知,為生命安全計,遠離賀家為上,

不然哪天坐連遭禍,恐怕就連怎麼死的都不知道。

苦難使一家團結、兄弟和樂,

失去過,方懂珍惜得來不易。

賀融一計成功,天子終於憶起他們,

京城來使卻同時帶來了和親的陰霾——

本書特色

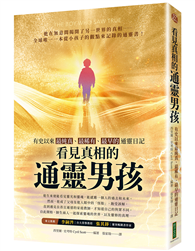

夢溪石,《成化十四年》作者最新歷史權謀作品,精彩呈現!

苦難使一家團結,失去過方懂珍惜。

即使貶落塵泥,困不住龍游九天!

| FindBook |

有 6 項符合

麟趾 一的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 210 |

二手中文書 |

$ 237 |

大眾文學 |

$ 237 |

古代小說 |

$ 255 |

古代小說 |

$ 270 |

中文書 |

$ 270 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來

圖書名稱:麟趾 一

圖書評論 - 評分:

|

|