在雲南昏沉整月,傅蘭芽剛覺出不對,下一刻錦衣衛便破門而入、奉旨抄家,

自此,她方知父親罹罪下獄,而淪為罪眷的她即將被押赴上京。

間不容髮的一瞬,她當機立斷殺僕藏物,

自認萬無一失,卻瞞不過那個冷戾精明的男人——

打從看見傅蘭芽伊始,平煜就沒被她的傾城姿色迷惑,

這一切都要感謝她父親傅冰,若不是當年發配宣府充軍三年,

他也不會遭俘而被……

冤有頭債有主,平煜沒興趣刁難女人,卻並不代表他跟傅家的仇兩清,

只要這傅家女別老是乖張的陽奉陰違,在他利用完她之前,

倒是可以勉為其難的留著她……

本書特色

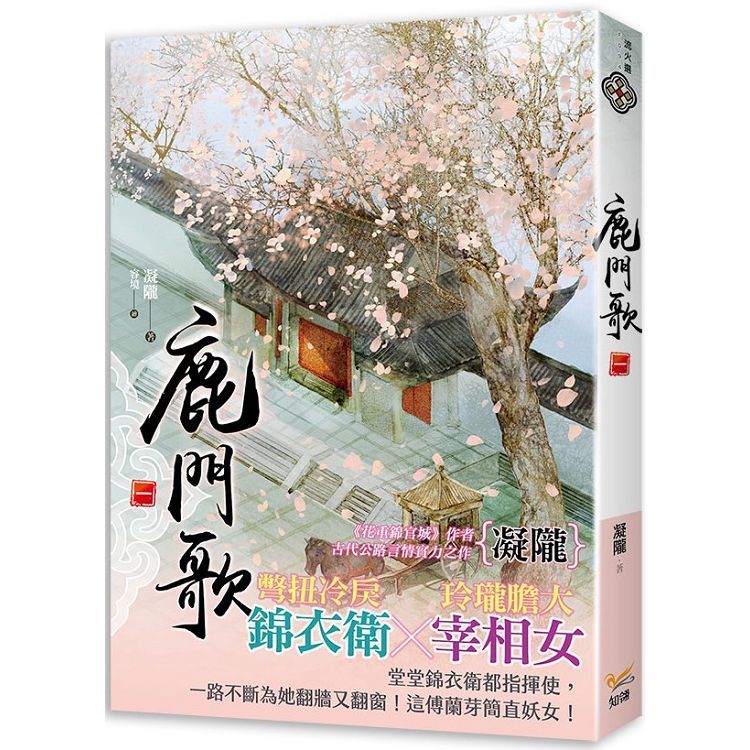

《花重錦官城》作者凝隴古代公路言情實力之作

彆扭冷戾錦衣衛✕玲瓏膽大宰相女

堂堂錦衣衛都指揮使,

一路不斷為她翻牆又翻窗!這傅蘭芽簡直妖女!

| FindBook |

有 7 項符合

鹿門歌 一的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 192 |

二手中文書 |

$ 205 |

中文書 |

$ 205 |

言情小說 |

$ 205 |

古代小說 |

$ 221 |

古代小說 |

$ 234 |

華文羅曼史 |

$ 234 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:鹿門歌 一

|