第二章

宗杭覺得這邏輯有點亂。

水鬼三姓開金湯翻了鍋,禍及易蕭他可以理解,為什麼會禍及自己呢?不對,這個「禍」字用得也不貼切,他本應該死在槍下的,現在還能活蹦亂跳,那算是……因禍得福?

易蕭沒說話,她擼起左臂的袖子,胳膊上無數刀疤,有橫有豎,有撇有捺,乍看上去,有點像拿刀在胳膊上寫字,寫得太多,刀痕累疊,字反而看不出,只剩下疤了。

宗杭倒吸一口涼氣。

更讓他不寒而慄的還在後頭:易蕭伸出右手,摳在左臂腕端,狠狠向著肘心處抓挖。

宗杭急忙把臉偏轉開,聲音有點顫:「妳別……別……」

他在她手上吃過苦頭,知道她指甲鋒利,腕勁又大,這樣抓挖,勢必皮開肉綻,那畫面,想想就毛骨悚然,他不想看。

從前,恐怖電影看到血腥鏡頭,他都會低頭等進度條過去:反正是假的,何必放它來噁心真實的自己、還有真實的生活。

易蕭說:「你把頭轉過來。」

這語氣,可不是在跟他商量。

宗杭咬咬牙,把頭轉了回來。

他的世界已經不一樣了,今天晚上的種種也許只是前奏,前頭不知道哪一刻又會有不測,想再往前走,是得逼逼自己:你把自己逼狠了,世界就不會逼你太過。

那條胳膊上,的確皮開肉綻,但沒有血,是條慘白的溝壑,豎在縱橫的疤痕間。

易蕭不流血這事,井袖跟他提過,他沒當回事,還反說井袖:「妳抓撓的力氣能有多大啊,說不定她是皮厚呢,又可能是她上血上得慢,後來流了,但妳沒見著。」

現在知道不是了。

他忍不住問了句:「妳的血呢?」

易蕭沒看他,伸手去捏豁開的皮肉,好像這樣就能把那道口子重新捏合一樣:「為什麼他們翻了鍋,我們會這樣,其實我也不知道,一直想查清楚。」

「不過我知道的是,水鬼三姓,容不下我們這樣的東西,即便我姓易,即便我曾經是他們的水鬼。」

她眼皮慢慢掀起,掀出森冷的光來:「你也看到了,丁磧對付我的時候,不惜一切代價,如果讓他知道,你不但活著,還成了這麼個怪東西,你覺得他會怎麼做?水鬼三姓又會怎麼做?」

「我不知道三姓的人加起來能有多少,但年輕力壯、可以用來追蹤你圍剿你的,上千口總是有的,這上千口,都是危險,都是你的敵人,我是可以放你回家,你敢回嗎?」

宗杭脊背上爬起道道涼氣,蚯蚓般蠕蠕而動。

「遮好你的臉,不要在人前洩露你會的本事,藏好你的祕密,誰都不能說,哪怕是那個井袖,她知道的已經很多了……」

宗杭渾身一凜,剎那間,如同貓豎起了毛,眼裡全是警惕戒備:「妳別動她,井袖是被拉進來的,她只是想賺錢!」

易蕭譏諷地笑:「是嗎?你跟她認識多久了?你瞭解她嗎?萬一遇到狀況,能保證她不會出賣你嗎?別人拿錢利誘呢?逼供呢?」

宗杭被噎住了。

他忽然就理解了,為什麼電影、電視裡那些有祕密的人,都是孤單的:因為要命的祕密不能分享,多一個人知道,就像嚴冬的窗子多一道風口,你永遠不能踏實暖和。

易蕭神色沉重又溫和,宗杭這才發現,她面目雖然可憎,但聲音其實挺好聽的,尤其是溫柔說話的時候,有一種蠱惑人心的魅惑:「她跟你不是一路的,我跟你才是,以後你就會知道,有共同遭遇、面對共同危險的人,關係才最牢不可破。」

宗杭心一橫:「要麼妳放她走吧,趁現在她知道的還不多,那塊柿子金就當是封口費,井袖人很好的,我相信她拿了錢,又看在我幫過她的分上,不會亂說的。」

易蕭說:「你才瞭解她多少,就敢說她『很好』?萬一她出去亂嚷嚷呢,我可不敢冒這個險,再說了,你現在需要人照顧。」

「我已經好了……」

易蕭面色忽然冷下來:「沒有,遠遠沒有。宗杭,你看著我的臉。」

宗杭和她對視,眼神裡帶著執拗和不服氣。

「我漂亮嗎?」

宗杭沒吭聲。

從小童虹就教他,別去評價別人的美醜,如果能有選擇,誰都想人見人愛,但天生的事兒不可控,你長得好看,不是你的功勞,不值得炫耀,有人長得醜,很正常,但你跑去嘲笑、去惡意品評,非常可恥。

所以他不說話。

但心裡知道,易蕭不止是不漂亮。她是醜,很醜,無關乎一張面皮,細看會知道,那是骨相上的混亂和錯位,眉距太寬,鼻梁歪,上下牙槽好像也有點錯位──她問出「我漂亮嗎」這種話,有點荒唐,近乎自取其辱。

易蕭從這沉默中已經得到答案,輕輕笑了笑。

她從口袋裡掏出一張照片給他。

是張彩色小照,用透明塑膠膜護貝過,上頭的姑娘二十來歲,明眸皓齒,托著腮在笑,髮型有點過時,像九十年代的港星,但這顏值,放到現在都很能打,擺到一些明星面前,也不輸。

宗杭說:「這是……誰啊?」

其實他想問「這是妳啊」,但又覺得太蠢了:人會長變樣,但骨相不會,易蕭和這個女人,眉目間沒有任何相似,什麼「依稀辨出」,更是無從談起。

易蕭笑得有點淒涼:「不像,是嗎?」

「宗杭,你看好了,也要看清楚:我的今天,就是你的明天。」

「我還算好的,和我一起出事的人裡,有人的骨頭撐破了皮膚,有人死時身上結滿了霜,摸上去像凍硬的石膏,有人一身焦臭,像被火燒過。」

「你聞到我身上有什麼味道了嗎?照實說,不用有顧忌。」

宗杭猶豫了一下:「像爛木頭。」

「很難聞是吧?但還不是最難聞的,等它聞起來像死人的腐臭味,我也就離死不遠了。」

宗杭愣愣看她。

他已經不知道該做什麼反應了:和易蕭聊的每一句話,都是炸彈從頂上砸下,一波又一波,好像永無止境。

他已經有點麻木了。

易蕭站起身,最後結束這次對談:「你還嶄新,我已經老舊,我會比你先死,也許很快,一、兩個月,三、五個月,看老天還願意給我多久。」

「你要感謝我,有我跟你說、替你理清頭緒。我當年,像個瘋子,又癲又狂,看著同伴死,看著自己爛,才一點一點理出這些來。」

「我這輩子毀在這件事上,不查出個究竟來不甘心,也許繼續查下去,有轉機也說不定,我時間不多了,一切差不多已成定局,但你,或許還有機會。」

宗杭看向易蕭:「要怎麼做?」

「去查水鬼三姓隱瞞的祕密,為什麼會連續翻鍋,」說到這兒,她的目光落在年曆上道道圈畫的「7.17」上,「時間不多了,再過三天,就是姜家開金湯的日子。」

井袖一覺醒來,就得到了要回國的消息,而且是盡快、馬上,沒有任何商量的餘地。

她證件什麼的都齊備,趁沒人的時候回去拿一趟就行,易蕭也有,井袖偷瞥過,發現護照確實不假,但好像是別人的。

她聽人說過,現在護照做鬼的手段五花八門:可以提供你的照片,借用從不出國的人的身分去辦護照,也有拿真護照去「出租」,選那種面目相似的就可以,還幫忙化妝,走海關時如果要驗指紋,還有指紋套。

總之就是挖空心思,易蕭走的,也不知道是哪款門路。

但宗杭不適用,他在這兒已經太「知名」了,聽易蕭話裡話外的意思,要安排他偷渡。

井袖覺得,宗杭可能會挺抵觸:怎麼說也是有錢人家的本分孩子,偷渡這事,可是犯法的。

果然,幫他重新包紮傷口時,宗杭心事重重的:「井袖,我覺得我可能不行,我幹不來壞事。」

有人幹了壞事鎮定自若,他不行,他心裡有鬼的話,這鬼就會放到無限大,讓他舉止失常、言辭失措,像妖怪終將在青天白日下現形。

小時候,他每次沒做作業,都能被老師揪出來,後座的小夥伴騙他說,老師問「大家作業都做完了嗎」的時候,他頭頂上有幾根頭髮會自動豎起來,向外釋放訊號。

他信了,回家後對著鏡子左看右看,暗戳戳揪掉了好幾根最中央的。

井袖安慰他:「沒事,我聽說,偷渡的人都會被塞在船艙裡、貨裡,不會有人來盤問你的,真發現你了,你也放輕鬆……」

她狡黠地笑:「你別忘了,你現在是『失蹤』,找到了你,等於找到了『受害者』,你就說自己是被迫的,被逼著偷渡的唄。被發現了反而好,直接把你送回家去,可以離這個變態女人遠一點了。」

宗杭笑得有點勉強。

一夜過去,天翻地覆,他跟井袖已經不在一個頻道上了:他得走得更遠,經歷更多,才能安心回家。

他猶豫了一下:「井袖,我跟她提過能不能放妳走了……」

井袖動作一頓,驀地緊張起來:「她怎麼說?」

「她說,我還會出狀況,不太穩定,要人照顧……不過妳放心,我會想辦法的,也許哪天,尋到個空子,我能幫妳逃……」

井袖打斷他:「沒事。」

她示意他把胳膊抬高,以便把紗布從腋下繞過來固定:「你救過我,我照顧你,應該的,說實在的,你現在這樣,我真走了,還有點不放心呢。」

「只要她不再出什麼夭蛾子,再說了,咱們是一邊的,有你在,我也不怕。」

宗杭沒說話。

井袖信任他,他反而倍感壓力,怕自己做得不夠好,辜負了別人的期待。

◎

宗杭被安排上了一艘貨船。

聽船主的意思,有一天一夜的水路,然後換車,最後一程從寮國走,有蛇頭帶路,運氣好點能混車,運氣不好就穿林翻山,委託人會在那裡收貨、驗貨、交付尾款。

可能是宗杭表現得太緊張了,船主還安慰他:「靚仔,你放心啦,以前是中國人往外走,現在你們有錢,去中國打黑工的多多的啦,我認識好多偷渡的越南人啦,都說去浙江打工,浙江有錢啦……」

這船主大概是慣和兩廣人打交道,一口港腔普通話沒能學地道,但時刻不忘加個「啦」,宗杭哭笑不得,合著那些人偷渡去國內打黑工,他還該驕傲?

他在最底層的貨艙角落裡安頓下來。

這船其實不是運人的,艙裡堆滿了木材,目的地好像也不是中國,所以他會被一再轉手,宗杭覺得,這類似飛行中的「轉機」──他還是喜歡直飛,心裡踏實,這種一起一落、又起又落,還不知道會出什麼狀況。

怕什麼來什麼,開船之後,也不知道過了多久,感覺上,只迷迷糊糊地打了個盹,船就不走了。

我靠,不是邊防軍這麼神勇,已經把船截住了吧?

上頭有腳步聲下來,挺重的。

完了,搜船了,偷渡,人生的污點,這輩子都別想出淤泥而不染了……

宗杭急中生智,往地上一倒,額頭抵地,還閉上雙眼,蜷起身子,拿手捂住胸口,一副備受折磨的痛苦表情。

井袖說的沒錯,他是受迫害的「失蹤者」,即便在偷渡船上,也是被脅迫的,非他本意……

腳步聲更近了。

然後,他聽到船主的聲音:「靚仔,你暈船啦,這麼嚴重?要不要吃藥啊?」

宗杭在船主殷殷關切的目光裡吞了兩片暈車藥,然後撫著胸口給了好評:「挺好的,現在頭不那麼暈了。」

船主鬆了口氣,這才把剛剛拎的東西拿過來。

先是個麻袋,打開了,還有個裝了少許水的黑色厚塑膠袋,裡頭有十來條魚,都還半活著。

再是個黑布罩著的大方籠子,提手邊掛了瓶白酒,籠布一掀,赫然一隻碩大的水鳥,雞不雞鴨不鴨的。

宗杭盯著看:「這是什麼啊?」

「魚鷹啦,跟你一樣,都要回國的啦。靚仔,你幫幫忙,餵牠吃魚,牠還要喝酒,沒辦法啦,說牠主人很凶,不照做不行啦。」

船主嘮嘮叨叨地走了。

宗杭手裡握著酒瓶子,看腳邊那些垂死蹦躂的魚,又看魚鷹。

這隻鳥可真壯,站得篤定,不動如山,喙部倒勾,兩隻眼珠子綠幽幽的,泛著冷漠的光芒。

雖然不是那麼可愛,聊勝於無,人生第一次偷渡,要共處幾十個小時,還是應該搞好關係。

宗杭跟牠打招呼:「你好啊,我叫宗杭。」

過了會,魚鷹轉了個身,回給他一個屁股。

為了報復,宗杭給這魚鷹取名「高冷之花」,每次給牠投魚或者餵牠喝酒,都「阿花、阿花」地叫,心中充滿阿Q式的自得:非給你起個鄉土氣息的名字,叫你瞧不起我!

更氣人的是,這魚鷹養不熟,一般小貓小狗,餵上兩次逗弄幾次之後,即便不以身相許,看見你時也會分外嬌俏,這魚鷹不,該吃吃,該喝喝,然後一如既往地瞧不上他。

憑什麼啊,憑你長得美麼?

宗杭反正閒著沒事,三百六十度地打量牠:水鳥一般都長這樣吧,一身黑羽,泛著銅綠色的金屬冷光,喙呈灰白色,如果非說有什麼特別的,可能是翠綠色的眼珠下頭,一塊不大的白斑裡露點橙黃,像雞蛋白裡摻點蛋黃。

宗杭決定:分手的時候,一定要給牠點顏色看看,鬥過鱷魚的男人,任何時候都不能認輸。

水路全程都很順暢,一人一鳥在寮國境內換乘大巴士,一起窩進了行李倉的最深處,在黑暗、顛簸、充斥各類奇怪味道的角落裡靜候著時間一點一點過去。

車子比船停得次數多,經常有人裝卸行李,偶爾會有光從行李間的縫隙裡透進來,光線裡會掠過各色人等,有一次,宗杭還看到了背槍的,緊張得大氣都不敢喘一下。

好在有驚無險,下車之後,順利跟蛇頭匯合。

蛇頭面相樸素,老實巴交,跟影視裡塑造的猙獰形象相去甚遠,他示意宗杭提上魚鷹籠子,跟著走就行。

宗杭有點擔心:「不會被抓到嗎?」

聽說國內的邊防可嚴了。

那人說:「邊境線這麼長,再說了,老虎還有打盹的時候。」

「會有地雷嗎?」

那人斜乜了他一眼,大概是覺得他問得蠢:「有小路,走過多少回了。」

這一程穿林翻山,沒想像中的那麼驚險,倒像山林徒步,走走歇歇,有時候到地方,蛇頭警惕地四下看看,撮了記鳥哨,林子深處就會有窸窣聲響,緊接著鑽出兩個人來,加入這偷渡的隊伍,一行人,從兩三個,到五六個、七八個,在茂密的叢林間蛇行,無聲無息。

再然後,沒有界牌,也沒遭遇交火、喊話、慌不擇路,從山坡上下到一條土路邊時,蛇頭說了句:「到了。」

這就到了?已經到了中國的天空下了?

宗杭震驚之餘,四下打量,暗暗下定決心:以後要把這條罪惡的小路給舉報了,雖然他也偷渡了,但他將功補過,舉報有功,這事應該也就不算污點了。

同行的人很快鳥獸散,按規矩,互相不交談,走得也四面八方,絕不同路。

只宗杭和魚鷹兩個,蹲在路邊等委託人認領,蛇頭回收了籠子,抽著菸在對面陪等。

他還有尾款要收。

如此順利,宗杭已然把「給點顏色看看」這事忘了個一乾二淨,真回顧總結的話,魚鷹還該記上一功:多不容易啊,一隻畜生,表現得跟偷渡老手似的,沉著冷靜,關鍵時刻,從來沒嘎嘎亂叫過。

優秀!

宗杭心裡一輕鬆,把路邊的花花草草拽了幾根過來,笨拙地繞圈、打結,趁著魚鷹沒注意,套牠脖子上了。

本來還想再嘮叨兩句的,但易蕭她們到得真快,一輛紅色小麵包車由遠及近,副駕駛座車窗降下,井袖興奮地對他招手:「這,宗杭,這呢!」

她從車窗裡把錢遞給蛇頭。

這車是包的,只載了他們三個,易蕭遮頭蓋臉坐在最後一排的角落裡,宗杭進來,她連眼皮都沒抬一下。

能看出是井袖在打理一切,她一邊催司機開車,一邊回頭向宗杭解釋:「時間有點緊,你坐飛機不方便,咱們包車去江西。」

她精神不錯,回到國內,處處親切,連帶著情緒都不那麼壓抑了。

宗杭嗯了一聲,把安全帶扣上。

車到盡頭處拐彎,有輛摩托車迎面騎來。

車手居然是個女的。

鄉野地方,以摩托車代步居多,也不是沒有女人騎摩托車的,但宗杭覺得,那些都稱不上是車手:車手是身分的象徵,要有身材、有架勢、有技術才行。

他目不轉睛地盯著看:那摩托車車速很快,車屁股後頭一道黃土塵煙,幾乎是和廂型車擦過去的。

路上的規矩,一般體積小的要讓體積大的,摩托車居然不讓廂型車,司機有點不高興,罵了句:「不要命了!」

宗杭卻「哇」了一聲,還扭頭去看:「技術真好。」

不就是「嗖」一下就過去了麼,技術好在哪了?井袖納悶:「你怎麼看出來的?」

宗杭展示自己作為「內行」的優越感:「我也飆過車的。」

井袖懷疑地看了他一眼。

她覺得,宗杭飆的可能是碰碰車。

| FindBook |

有 6 項符合

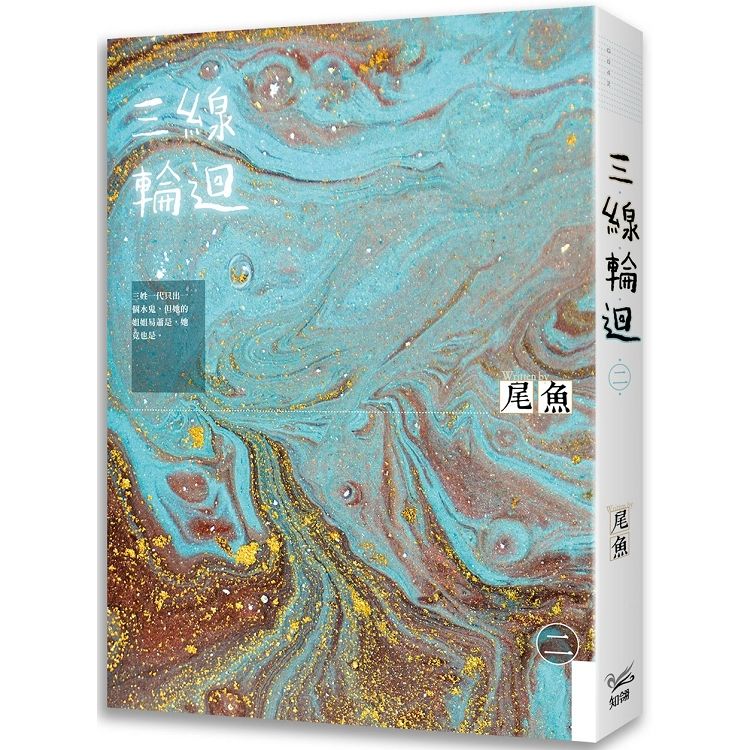

三線輪迴(二)的圖書 |

|

三線輪迴二【金石堂、博客來熱銷】 出版日期:2019-11-13 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 182 |

Literature & Fiction |

二手書 |

$ 192 |

二手中文書 |

$ 205 |

推理/驚悚小說 |

$ 234 |

中文書 |

$ 234 |

華文驚悚/恐怖小說 |

$ 234 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:三線輪迴(二)

一九九六年青海雜多區三江源變故,她是唯一活下來的人。

易颯,水鬼三姓中的易家水鬼,一個傳奇。那年她不到四歲。

三姓一代只出一個水鬼,但她的姐姐易蕭是,她竟也是。

七月十七日,長江流域鄱陽湖,金湯還未開便出事──

領頭的姜家水鬼姜駿死了。

丁磧領人搜房,易颯卻先一步在廚房認出宗杭,算他命大,

想不到這順手一幫,竟讓她得到易蕭還活著的消息。

兩日後,宗杭赴易蕭的鴨頭山之約,易颯忍不住尾隨,

卻遭遇上姜孝廣領軍的圍捕人馬;

更糟糕的是,正逢十九日,她「病發」了!

「妳要藏好了,別被人找到……」

易颯頭一次發現,負人不難,但要看負誰。

明明被她放棄還為她打算,宗杭簡直傻到極點。

商品特色

尾魚 架空推理,懸疑中埋藏情深的動人之作。

單純軟萌小少爺╳雙面修羅女水鬼

作者簡介:

尾魚:熱衷一切奇思怪想的軼聞,相信世界的玄妙大過眼睛,熱愛旅行,尤喜探險,身體跨越不了的險境,就是筆下故事開始的地方。

章節試閱

第二章

宗杭覺得這邏輯有點亂。

水鬼三姓開金湯翻了鍋,禍及易蕭他可以理解,為什麼會禍及自己呢?不對,這個「禍」字用得也不貼切,他本應該死在槍下的,現在還能活蹦亂跳,那算是……因禍得福?

易蕭沒說話,她擼起左臂的袖子,胳膊上無數刀疤,有橫有豎,有撇有捺,乍看上去,有點像拿刀在胳膊上寫字,寫得太多,刀痕累疊,字反而看不出,只剩下疤了。

宗杭倒吸一口涼氣。

更讓他不寒而慄的還在後頭:易蕭伸出右手,摳在左臂腕端,狠狠向著肘心處抓挖。

宗杭急忙把臉偏轉開,聲音有點顫:「妳別……別……」

他在她手上吃過苦頭...

宗杭覺得這邏輯有點亂。

水鬼三姓開金湯翻了鍋,禍及易蕭他可以理解,為什麼會禍及自己呢?不對,這個「禍」字用得也不貼切,他本應該死在槍下的,現在還能活蹦亂跳,那算是……因禍得福?

易蕭沒說話,她擼起左臂的袖子,胳膊上無數刀疤,有橫有豎,有撇有捺,乍看上去,有點像拿刀在胳膊上寫字,寫得太多,刀痕累疊,字反而看不出,只剩下疤了。

宗杭倒吸一口涼氣。

更讓他不寒而慄的還在後頭:易蕭伸出右手,摳在左臂腕端,狠狠向著肘心處抓挖。

宗杭急忙把臉偏轉開,聲音有點顫:「妳別……別……」

他在她手上吃過苦頭...

顯示全部內容

|