第四章

接下來的兩天,繼續趕路。

路越來越差,漸漸遠離人煙,衣服隨著溫度的降低越加越多。

植被漸少,滿目荒蕪,路邊頭一次出現雪山時,宗杭腦袋抵在車窗上,看了足有五分鐘。

雪山長這樣啊,跟以前在圖片上看到的,一樣,又不一樣。

一樣的是形貌,不一樣的,是撲面而來的感覺。

易颯卻對風景沒什麼興趣,路上大部分時間都在睡覺,外加接了一個電話。

易雲巧打來的,神祕兮兮問她:「颯颯,妳最近有沒有聽到什麼風聲啊?」

路正顛簸,易颯拿手抓住車內頂的扶手:「什麼風聲啊?」

「聽說丁家人要去漂移地窟幹什麼事兒,遮遮掩掩的。」

易颯抬頭看車內的後照鏡,端詳了一下自己那張遮掩的臉:「沒聽說。」

易雲巧嫌棄她:「妳就是太不敏感了,什麼事都不放在心上,我跟妳說,肯定有什麼事發生。」

易颯心說,是有事兒發生,就是又把妳排除在外了。

真是空負了這位雲巧姑姑超強的第六感和敏銳的神經末梢。

終點站是在一座山腳下。

無數溪流在陽光下閃閃發光,每一道都很細,高原的掌紋般縱橫交錯,又如同紮成掃帚的帚絲,千道萬道。

有水的地方就有生命,地面並不荒蕪,長滿了低矮的黃綠色類苔蘚,還有很多小塊的沼澤,周圍汪著水,像一隻又一隻腐朽的眼睛。

比起一路上的蕭索荒蕪,這山腳下五顏六色,分外熱鬧。

色彩首先來自帳篷,大大小小十幾頂各色帳篷錯落分布,裡頭迎出來的幾十號人,大多數都穿藏裝,再加上常年高原作業、風吹日曬,比土生藏人還像藏人。

其次就是風馬旗,洋洋灑灑,獵獵舞動,一個挨著一個,幾乎鋪陳出數里之遙,這規模,簡直就是大經幡林。

下了車,現場一片喧囂蕪雜,有忙著搬行李、搭建新帳篷的,也有久別重逢、互相寒暄的,易颯跟這些人都不熟,也不擅社交,索性帶著宗杭走走看看,路過其中一間帳篷時無意間看到,裡頭還堆著一摞摞嶄新的、印著經文的風馬旗。

易颯心中一動,盡量緩步地走到一座風馬旗下──這邊海拔四千多,稍微劇烈一點的運動都容易帶來不適。

這風馬旗,也是嶄新而又挺括的。

宗杭對高原還不怎麼適應,只走了這麼幾程,已經有些喘了:「有什麼不對嗎?」

易颯沉吟:「所有的風馬都是新的。」

新的又怎麼了?宗杭還是沒明白。

易颯給他解釋:「這種風馬,又叫祈願幡,上頭印著經文,藏族人認為,風把這些經幡吹動一次,就相當於念誦了一回經文,是很有功德的事──咱們一路上也看到了不少,很多都褪色發白了,就是因為長年累月露天的風吹雨打。」

「但營地周圍的這些,都嶄新,還壓了那麼多貨,就說明是這兩天才搭設起來的,不知道要作什麼用。」

要作什麼用,易颯晚間才搞明白。

入夜之後,周圍本該一片漆黑,但放眼望去,地面以及經幡之上布滿瑩瑩碧色,星星點點,蔚為壯觀,壓得漫天星斗都黯然不少。

好多人都鑽出帳篷看稀奇,宗杭也掏出手機來拍,可惜夜間亮度不夠,拍出來的都是幢幢鬼影。

他在這湊著熱鬧,易颯卻看出了門道。

三姓把這兒劃成漂移地窟下一次「地開門」的重點區域,所以在這搭設了方圓數里的經幡林,而地面以及經幡林上,都撒了夜光粉。

這玩意兒,白天受到日光照射,能把光能儲存起來,到了晚上,緩慢釋放出微弱的螢光,支撐個一夜半夜絕沒有問題。

營地裡,晚上一定會安排人放哨:萬一真的地開門,風沖星斗,地上的夜光粉以及那些條條下垂的風馬旗就會詭異地乘風而上──有了如此明顯的訊號,「地開門」只要出現,就不會被錯過。

晚上沒什麼娛樂,用了餐飯之後,各自回帳篷休息。

宗杭和易颯合住了頂雙人帳,他沒住過,覺得稀罕,早早鑽進睡袋感受,覺得人像是被裝進了套子裡,束手束腳,怪有意思的。

只是這新鮮感,很快就過去了。

地面不平,即便墊了防潮墊,身子底下還是硌得慌;入夜時間越長,溫度降得越低,睡袋裹得稍有漏隙,冷氣就絲絲透進來;風特別大,呼啦呼啦,像是從高處的山頭一直滾下來,帳篷被扯得朝各個方向繃直,頂上吊著的小夜燈也被帶得東擺西晃。

怪嚇人的,四下也沒聲響,只偶爾有不知道什麼方向響起的、低低的咳嗽聲。

宗杭拿手戳戳帳篷:「易颯,這個牢靠嗎?萬一半夜有狼來,一爪子把這抓個洞,我可能就被拖走了。」

易颯在玩釣魚機。

百無聊賴,她也就剩這娛樂活動了:「你香是嗎?狼不拖別人,專拖你?」

也是,他們這個帳篷位置居中,真有狼來,也應該先掃蕩靠邊的那些。

於是宗杭裹著睡袋,安穩地看易颯釣魚:「易颯,妳說這個漂移地窟,危險嗎?」

「沒進去看過,誰知道呢。」

宗杭覺得自己又問了廢話,不過,他和易颯都是死了又活的,較真起來,還是漂移地窟把他們復活的──應該不至於再把他們怎麼樣吧?「親生」的呢。

他看了會,心癢癢的,忍不住伸手去拿池塘角落裡插著的閒置釣竿。

易颯反應好快,一把把池塘盤拽了過去:「幹什麼?」

宗杭氣結:「四根釣竿呢,可以好幾個人一起玩,妳有沒有分享精神?」

「沒有。」

答得這麼乾脆,宗杭沒轍了,半晌悻悻來了句:「怕釣不過我吧。」

易颯嗤笑一聲:「就你啊?」

她把池塘盤推過來:「來,三局定輸贏,比誰釣的魚多,先說好,輸的人怎麼辦?」

宗杭說:「隨便妳說。」

易颯也乾脆:「穿女裝照相。」

宗杭拍板:「行!」

於是易颯把先前釣出的魚一個個塞回原位。

宗杭看著她擺盤,忽然回過味來:「不對啊,妳本來就是女的啊!」

易颯捏了釣竿在手上:「哪這麼多話?我會輸嗎?只可能你輸,開始了啊。」

宗杭氣了,這明顯是被她擺了一道:不過沒關係,他憑實力取勝。

易颯撳下開關。

嗡嗡聲一起,宗杭高度緊張,飛快地釣起一隻,又一隻,比小時候期末考試還專注,釣竿的磁頭正垂往下一隻時,易颯釣竿橫過來,直接把他的目標截了胡。

宗杭說:「哎……」

易颯頭也不抬:「哎什麼,這個社會就是這麼殘酷,靠搶的。」

她說到做到,他釣哪個,她搶哪個,專注跟他搗亂到最後一秒。

第一局,宗杭輸。

第二局開場,易颯甩著釣竿,像甩抽人的小皮鞭:「我忘了說了,女裝,由內到外,要全套。」

宗杭沒吭聲,目光炯炯,胸有成竹。

開關一撳,嗡嗡聲又起,易颯得意忘形,疏於警惕,才剛釣起一條,宗杭釣竿一扔,上手就抓,薅蘿蔔一樣,一把抓起七八條。

易颯說:「哎……」

宗杭得意洋洋:「社會就是這麼殘酷,要變通,要動腦子。」

第二局,打成了一比一平。

決定勝負的第三局來了。

外頭的風更大了,風馬旗的獵獵聲似乎無處不在,決戰紫禁之巔可能也就是這種感覺了。

擺盤已經就位。

還是易颯負責撳開關。

她的手慢慢伸向開關鍵:「準備好了哦,三、二……」

「一」還沒數出來,激烈的戰況已經開始了。

是的,社會是殘酷的,要變通,搶什麼魚啊,最穩妥莫過於一鍋端,搶玩具機唄。

宗杭還以為,只有自己想到了。

可憐劣質的塑膠玩具機,在四隻手的大力掰扯下,已經變形了。

宗杭用盡力氣,把玩具機往自己懷裡塞:人要為自己的命運奮鬥,打死他他也不想穿女裝。

易颯的胳膊不知道怎麼長的,居然從他身子下頭硬鑽過來,一把撈住了玩具機,另一隻手隔著睡袋,在他腰側使勁一捏。

宗杭拚命蜷躲,分出一條胳膊來禦敵,同時大叫:「犯規!妳犯規!」

再然後,喀嚓一聲塑膠裂響。

兩人都不動了。

搶起來的時候沒覺得,一停下來才發覺氣喘得厲害:高原上別劇烈運動不是沒道理的,只這幾下子,人都要缺氧了。

宗杭趴著大口喘氣,無意間一瞥眼,忽然發現,他和易颯的一條胳膊,是鉗在一起的。

大概是爭搶的時候太過投入了,你想制住我的胳膊,我想制住妳的,勾住了之後各自往兩邊回拽,就再沒分開過,而另一隻胳膊……

都死死抓著那個釣魚機,活生生把人家掰裂了。

宗杭心裡一動。

老實說,這姿勢,合起來看,好像兩個人比了個心哎。

他的心忽然怦怦跳個不停。

一定是高原、運動、缺氧的關係,跳得比任何時候都快。

易颯轉頭看他。

她搶得披頭散髮的,暫時沒力氣爬起來,於是吹起擋住臉的一縷頭髮,用睥睨的眼神碾壓他:「看什麼看?」

宗杭說:「易颯,妳……」

──妳覺得我這個人怎麼樣啊?

不好不好,太委婉了,是他爹那一輩的表達方式了,老土。

──妳想不想交個男朋友啊?

不行,太怪了,哪有這麼問的。

應該換主語,不能用「妳」,要用「我」開場。

「我……」

──我喜歡妳。

是不是太生硬了?要麼加個程度修飾詞?

──我有點喜歡妳。

但是「有點」,她會不會覺得程度不夠?

易颯奇道:「我什麼?你舌頭打結了嗎?有話說啊。」

宗杭結巴:「我覺得……這個釣魚機,品質不太好……」

話到一半,帳篷外忽然響起了響哨聲。

這哨聲極尖利,像是要撕裂耳膜,而且不止一道,很快又響起一道,再一道。

最後連成一片,此起彼伏。

營地裡散布在各個方位放哨的人不止一個,而且每個人都配備了響哨,這就表明,他們幾乎是同時發現了異常情況。

會不會是……地開門?

易颯只僵了一兩秒,就聽到了陸續的人聲,有人大叫:「那!就那!」

她也不知道哪來的力氣,撐地跪起身子,爬到門邊一把拉開門鍊,把頭探了出去。

她看到遠處的夜空中,升騰起一道幽碧熒亮的顏色,像煙囪裡的煙氣直沖而上,那一處的風馬旗如同繃緊的弦,被扯成圓弧狀,直直指向夜空。

江流如帚處,地開門,風沖星斗。

被浸成熒綠的月光下,所有人也如同脈脈細流,向著唯一的一個方向聚合而去。

易颯和宗杭也在其中,他們著裝的速度慢了點,出來時,已經被急迫的大隊人馬落到了後頭。

緊趕慢趕到跟前,一片人聲鼎沸,只聽到不斷有人嚷嚷「洞」、「這個洞」。

洞在哪呢?易颯被擠在了人群外,壓根看不見。

她退後兩步,耳朵裡一片雜聲,無數道手電筒光橫七豎八亂打,像小時候去過的迪斯可舞廳裡張掛的彩球燈,在這曠野間不斷旋轉亮光。

這場景,似曾相識。

好一會兒,人群才在丁盤嶺和丁長盛的斥聲裡慢慢安靜,空出一條道來。

丁盤嶺對她招手:「來,颯颯,妳過來看一下。」

易颯拉了把宗杭,兩個人一起過去。

視線盡頭處,有個黑黝黝的洞,不算小,比城市的井蓋口還大些,被周圍的夜光一襯托,愈加陰森暗黑。

湊上前去,還能感受到氣流的上沖,只不過強度漸弱,地開門時最剛猛的那一下子,應該已經過去了。

丁磧站在洞邊,正拿著強力手電筒往下照,這種手電筒,往常照個兩三百公尺沒問題的,但這洞像是能「吃」光,手電筒光下去幾十公尺,就沒亮度了。

又有人折了根照明棒下去,一樣的結果,連響聲都沒聽上。

丁盤嶺皺著眉頭問丁長盛:「我們的絞繩有多長?」

「一捆一百二十公尺,至少帶了二十捆,可以拼接,長度應該沒問題。」

丁盤嶺嗯了一聲:「先安排個人下去看看。」

這話一出,原本窸窣低語的人群更安靜了,甚至有不少人,不易察覺地往後退了退。

情況未明,又有九六年的陰霾在先,誰也不想先做那個吃螃蟹的人。

易颯總覺得不太對勁,她上前一步,拽了拽丁盤嶺的袖口,壓低聲音:「盤嶺叔,我們不到,它不開門,我們剛到,就開了,你不覺得,巧了點嗎?」

丁盤嶺笑了笑:「也許,它在等我們來呢。」

說著,目光看似不經意地落在了丁磧身上。

丁磧愣了一下,旋即反應過來,上前一步,說了句:「我下吧。」

一番忙碌之後,半為方便行事,半為掩人耳目,原地的經幡拆除,搭起了一個大的軍綠色帆布帳篷,大部分人都被安排在外策應,裡頭只留重要的幾個人,外加操作機械的、記錄現場資料的。

改裝後的小型滑輪吊車也推了進來,丁磧穿上特製的背帶,背後的掛環和滑輪上的吊鉤相扣,就可以借助機械的力量下降或者上升了──社會進步還是有好處的,用不著像當年的姜射護那樣只憑手腳攀爬。

不過為了保險起見,他還是帶上了腳攀和手耙。

由於洞深不可測,屆時手電筒光、哨聲或者搖晃繩子這些手段可能都沒效果,丁盤嶺和丁磧對了手錶,約定半個小時為限,半個小時之後,就會往上提拉。

一切準備就緒,丁磧雙手撐住洞口邊緣,正準備把身子探下去,丁盤嶺叫住他:「等會。」

然後讓負責記錄影像資料的人過來,手持攝影機的鏡頭對準丁磧:「誰也不敢說下頭是什麼情況,萬一有危險,保險起見,你有什麼話要留嗎?」

這話一出,帳篷裡立時靜了不少。

丁磧一愣,然後笑了笑,說了句:「我不至於那麼點背吧。」

他沒話交代,丁盤嶺也就不再強求,一揮手,吊車開始往下放繩。

幾個人目送丁磧的身體晃晃悠悠下墜,沒過多久,就看不見了。

只餘等待。

有人送了折疊的帆布椅和軍大衣進來,易颯裹著軍大衣,窩進帆布椅子裡,注意力一直不集中:時而聽外頭風聲呼嘯,時而看丁盤嶺在洞邊踱步。

記錄影像資料的人暫停攝影,趴在洞邊拿量尺測量直徑,還細心取了撮土壤塞進塑膠封口袋裡,滑輪吊車發出吱呀的輕響,一根吊繩放到盡頭,就馬上再接一根。

差不多二十分鐘左右時,接到第七根,操作吊車的小夥子瞥了一眼計重儀錶,脫口說了句:「沒力了!」

這意味著,要麼是觸地到底,要麼是掛在繩端的人沒了。

氣氛驟然緊張,丁盤嶺看了眼手錶:「按照原計畫,三十分鐘回拉。」

三十分鐘一到,吊車反向運作,計重儀錶又有了資料,但這並不意味著平安,有很多種可能,比如人還在、人還在卻死了,或者掛在繩端的並不是丁磧,而是別的什麼東西。

所以丁長盛點了幾個精壯的小夥子進來,手裡持刀握棍的,守在洞口周遭,又讓人拿了兩片鐵網架,這東西邊緣處有鉤齒,兩片拼接成一個,既不妨礙吊繩運作,又把洞口網罩住了──有這兩項措施,基本可以避免下頭竄上怪東西來傷人這種意外了。

宗杭看得目不轉睛的,覺得人生處處皆學問,三姓的很多安排,的確是縝密。

上拉比下墜沒快多少,過了很久,下頭才有搖晃的手電筒光打上來,裹挾著丁磧的聲音:「我沒事,還是我。」

丁盤嶺長舒了口氣,讓人把鐵網架撤了,幾乎是剛撤開,丁磧就上來了。

他全身濕淋淋的,身子不住哆嗦著,頭髮眉毛上都掛了冰霜,這情形倒是出乎意料,丁盤嶺叫了聲:「衣服,趕緊拿衣服過來!」

宗杭離得最近,來不及細想,拽下披著的軍大衣就遞了過去,剛遞過去就後悔了:他居然給丁磧遞衣服!

丁磧接過衣服,緊緊裹上,緩了好一會兒才開口:「最底下不是地,是水。」

說完蹲下來,撿了塊石子畫了兩道平行分隔號,代表這個深洞,底部又畫了一道長的橫線:「我試著下了水,下頭又深又廣,不是井水,像是洞底連了個湖,但是湖裡怎麼樣,我就不知道了,我水性不行,只能撐幾分鐘。」

丁盤嶺拍了拍丁磧的背:「不錯,可以了,你先回帳篷休息,把濕衣服換了,免得感冒。」

丁磧嗯了一聲,吸著鼻子出去了。

| FindBook |

有 6 項符合

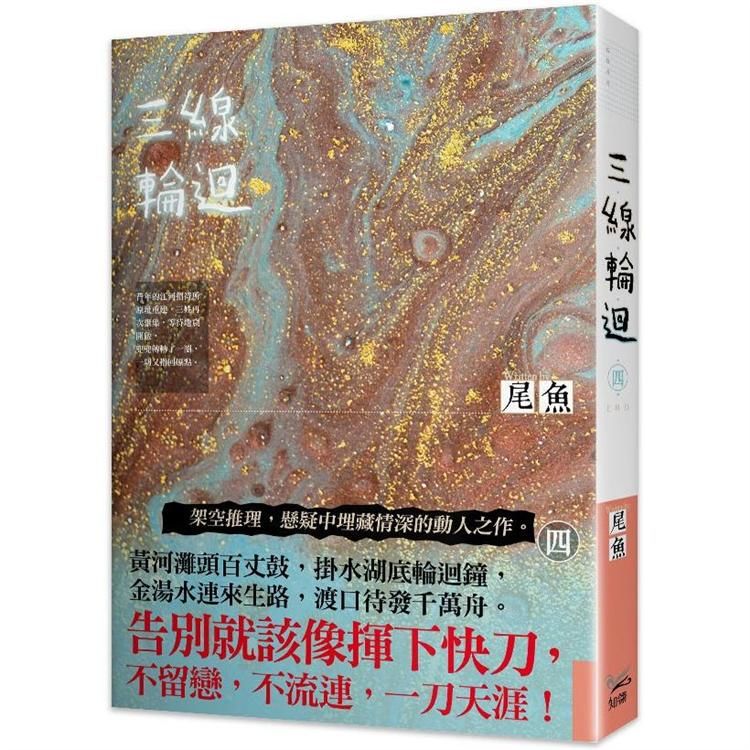

三線輪迴(四完)的圖書 |

|

三線輪迴四完【金石堂、博客來熱銷】 出版日期:2019-12-16 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 182 |

Literature & Fiction |

$ 205 |

華文小說 |

$ 205 |

推理/驚悚小說 |

$ 234 |

中文書 |

$ 234 |

華文驚悚/恐怖小說 |

$ 234 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:三線輪迴(四完)

昔年的江河招待所原址重建,三姓再次聚集,等待地窟開啟,

兜兜轉轉了一圈,一切又指回原點。

地下湖盡處,息壤瀑布頂端,盤踞數層樓高的太歲,

息巢下的屍體是為誰準備?該擺出來的,早已攤上檯面,

背後的故事卻依舊雲遮霧罩。

軟面冊子替易颯解開疑惑,原來她的血不是平白亂流,

而是死亡先兆,事已至此,當斷則斷,

她爽快供出自己的祕密,換取宗杭脫身回家。

丁盤嶺說的不錯,沒結果的事就不該去追求,哪怕捨不得。

儘管一切設想周到,也無人料到太歲會選擇突然發難,

殺他們個措手不及!

當所有人深陷地窟,地面上,宗杭這個丁玉蝶埋下的奇兵,

還有不及趕上大隊的丁磧,能成為他們翻盤的希望嗎?

商品特色

黃河灘頭百丈鼓,掛水湖底輪迴鐘,

金湯水連來生路,渡口待發千萬舟。

告別就該像揮下快刀,不留戀,不流連,一刀天涯!

作者簡介:

尾魚:熱衷一切奇思怪想的軼聞,相信世界的玄妙大過眼睛,熱愛旅行,尤喜探險,身體跨越不了的險境,就是筆下故事開始的地方。

章節試閱

第四章

接下來的兩天,繼續趕路。

路越來越差,漸漸遠離人煙,衣服隨著溫度的降低越加越多。

植被漸少,滿目荒蕪,路邊頭一次出現雪山時,宗杭腦袋抵在車窗上,看了足有五分鐘。

雪山長這樣啊,跟以前在圖片上看到的,一樣,又不一樣。

一樣的是形貌,不一樣的,是撲面而來的感覺。

易颯卻對風景沒什麼興趣,路上大部分時間都在睡覺,外加接了一個電話。

易雲巧打來的,神祕兮兮問她:「颯颯,妳最近有沒有聽到什麼風聲啊?」

路正顛簸,易颯拿手抓住車內頂的扶手:「什麼風聲啊?」

「聽說丁家人要去漂移地窟幹什麼事兒,遮遮掩...

接下來的兩天,繼續趕路。

路越來越差,漸漸遠離人煙,衣服隨著溫度的降低越加越多。

植被漸少,滿目荒蕪,路邊頭一次出現雪山時,宗杭腦袋抵在車窗上,看了足有五分鐘。

雪山長這樣啊,跟以前在圖片上看到的,一樣,又不一樣。

一樣的是形貌,不一樣的,是撲面而來的感覺。

易颯卻對風景沒什麼興趣,路上大部分時間都在睡覺,外加接了一個電話。

易雲巧打來的,神祕兮兮問她:「颯颯,妳最近有沒有聽到什麼風聲啊?」

路正顛簸,易颯拿手抓住車內頂的扶手:「什麼風聲啊?」

「聽說丁家人要去漂移地窟幹什麼事兒,遮遮掩...

顯示全部內容

|