第四章

邱棟幾人的加入,恰如一瓢冷水激入滾鍋,雖短暫解了江煉和孟千姿之困,但擋不住薪足火烈、沸騰的勢頭重又捲襲過來,而且,山鬼瞬間落入下風。

一來力量懸殊,根本就是以一當十之爭;二來邱棟他們只為追查,沒打算動手,身上沒什麼厲害的傢伙;三來山鬼下手是有餘地的,只求傷人或退敵,畢竟殺人犯法,誰也不想圖一時痛快背上人命──即便法律追責不到,自己心也難安。但他們很快發現,這群人是痛下殺手、百無禁忌。

幾人才剛下場,便已左支右絀、四面受敵,不多時,就聽匡小六慘叫一聲,被一柄鐵鏟打翻,邱棟急紅了眼,正要去救,身側同伴一聲怒吼,卻是被多達三個人摟頭的摟頭、抱腳的抱腳,硬生生掀翻在地。這樣下去,個個都要完蛋,邱棟一咬牙,飛身縱起,撞翻那三個騎壓在同伴身上的人,又摸起地上一柄混戰中跌落的鋤頭,左右狂舞橫掃,嘶聲大吼:「大家掩護孟小姐走!」話音未落,一個壯漢縱身撲在鋤頭柄上,硬生生把鋤頭橫掃的勢頭壓了下去,邱棟還想硬奪,忽覺腦後風聲來襲,當即撒手往邊上急滾,到底遲了半步:肩側驀地刺痛,抬頭看時,有個豁了牙的老頭拔出鐮刀,作勢又要下砍。

孟千姿和江煉正被十來號人圍攻,她體力還沒恢復,這麼一通激戰下來,已然難支,好在江煉會不時援手迴護,但即便如此,也已經掛了好幾道彩,江煉傷處更多,還好都不是要害,正暗自心焦,有兩個山戶聽到邱棟喝聲,忍痛帶傷撲了過來,大吼一聲,勢同拚命,撲倒一個還要踹翻一個,頓時將這包圍圈打開一個缺口,江煉覷準時機,拉起孟千姿,自這缺口中疾衝出去。

才剛衝出十來步,一柄明晃晃的環首苗刀從旁削至,江煉急止步縮腹,只覺得小腹一涼,衣服已然破開,皮膚上火辣辣的,顯是又中一彩,萬幸沒開膛剖肚──白水瀟終於露面了。

因著白水瀟這一擋,那兩個山戶竭盡全力才換來的幾秒先機又白費了,眼見後頭的人就快圍追上來,孟千姿極快地說了句:「你拚死也得拖住他們,別讓人追上我……」話未說完,白水瀟刀鋒又至,孟千姿沒法再說,一個滾翻避過,伸手在江煉背上一推,把他送上去擋,自己則藉著這一推之勢,迅速往斜裡的黑暗奔了出去。

白水瀟的目標就是她,哪容她走脫,怒吼一聲,轉身就追。

說實在的,孟千姿那句話江煉都沒聽懂,及至她逃走、卻推他去擋白水瀟時,心頭更是一涼,但看到白水瀟發足去追,還是下意識一個縱撲把白水瀟帶倒在地,而幾乎是與此同時,身後又有兩人撲到,一個摟住了他的腰,一個抱住了他的腿。江煉下半身幾乎使不上力,自覺今天多半要交代在這,見白水瀟還在掙扎著要站起來,也不知哪來的力氣,一把伸手過去拽住了她的髮髻反拖過來,白水瀟一聲痛呼,髮髻脫散,江煉心頭一動,正想查看鍊子是不是真在其中,眼角餘光又瞥到兩條人影急追上來,索性一不做二不休,另一手握住白水瀟的腰,牙關一咬,肩背用力,將她麻袋般砸出去,恰把那兩人撞倒,三人滾跌作一團。

江煉大笑,覺得這一記真是痛快,他轉頭向著孟千姿消失的方向大叫:「孟千姿,我要是死了,別忘了妳答應過我的事!」話音剛落,肩上就吃了一刀,他忍痛轉頭,用盡最後的氣力一拳打在那人下頷上,那人晃了晃身,倒栽過去,哪知身後又露出個紅衣吊帶女人,她滿臉血污,已然看不清面目,只知道必是在猙獰大笑,因為露出的那一口分外顯眼的白牙間,都沾滿了臉上流落的血。

耳畔喝斥追趕聲不絕,夾雜著山戶的慘呼,江煉苦笑,心頭那口氣忽然鬆懈下來:這前仆後繼,一撥接一撥的,什麼時候是個頭啊……手指輕蜷間,忽然摸到地上有一串鍊子,江煉沒力氣再去查看,下意識攥入手心:是孟千姿的鍊子嗎?也許是,剛才白水瀟的髮髻散開,可能就是那會兒滑落的……

就在這個時候,蒼莽林間,浩瀚夜空,突然響起了一陣難以名狀的雄渾嘯聲。這聲音宛如氣浪,推滾播揚,聽來低沉,卻又似乎有著侵人肺腑的力度,聲響過後,山林裡突然極靜,木葉如定,彷彿連風也消止殆盡。那些個狀若瘋魔的寨民有片刻僵硬,這嘯聲似乎能喚起人心底深處、自遠古以來就存在著的,對山林、黑夜以及凶獸的原始恐怖。不遠處,白水瀟披散著頭髮,仰著頭看向遠處暗黑如墨的密林,臉色煞白如紙,嘴唇不受控地微微顫著。

然後,自這死一般的寂靜中,漸漸滲出聲響。開始,像是有風,讓人想起《楚辭‧九歌》裡的那句「風颯颯兮木蕭蕭」,緊接著,窸窣聲鋪天蓋地,像是有千道萬道,匯成山鳴谷應之勢,都循著這一處而來,遠處的樹頂不住搖動,一波推湧一波,如同半空中浮動著不絕的海浪。

江煉看得怔住,身側的那個女人握緊鐮刀,忘記了要攻擊他,牙關止不住地咯咯輕顫,裸露在外的肩背和胳膊上,汗毛一根根立起。

白水瀟嘶聲呢喃了句:「走。」第一次說時,竟沒發出聲音來,她近乎荒誕地想起了況美盈,原來人在極度恐怖的情況下,連聲帶都會脫力,真的會失聲的。她嚥了口唾沫,這一次,聲音像擠飆出來,尖細到變了調:「快走!」這一下,那些寨民才如夢初醒,拔腿就跑。

在這潰敗的人潮中,趴爬著的那幾個山戶中,渾身是血的邱棟仰頭大吼:「山獸動了!趕緊結陣!」說話間,他也看到了江煉,想起這人剛剛似乎是幫著孟千姿的,猶豫了一下後衝著他大叫:「你也過來,趕緊的!」

這種時候,照做就對了,江煉踉踉蹌蹌,三步併作兩步衝了過去,到跟前時,聽到撲簌撲簌、雨點般的落地聲,急轉頭去看,就見半空飄轉的落葉間,無數大小野猴正自起伏不定的樹冠間竄落,而更多的,依然在高處猿盪縱攀,如有人驅使,逕自往那群人逃竄的方向追攆。邱棟猛拽一把江煉,把他拉到幾人中央,迅速結陣。

所謂的「陣」,只是一種姿勢:幾個人後背衝內,面朝外,俱都腳跟著地、腳尖翹起,身子往中央斜倚,後腦湊接在一處,構成了一個圓錐形,雙手如鹿角般立於頭頂兩側,五指張開,口中似在念念有詞。

江煉被圍在內裡,只能跪趴著身子,發覺頭頂有血落下,抬頭看時,發現是其中一個山戶傷得太重,雖有同伴的支撐勉力結陣,但站立不住,身子不斷發抖,連帶著整個陣法都有些岌岌可危,江煉伸手出去抵住他的後腰,如斜出的支架般撐住他,又透過幾個人腿間的縫隙往外看。

此時人潮散去,馬燈、打著的手電筒還有火把,橫七豎八散落了一地,凌亂的光道子貼著地面延展,躍動著的火苗不完全燃燒,勢頭漸弱,發出嗶剝的輕響──眾所周知,光源設在高處,才能最大限度地照亮一片空間,現在所有的光源都低矮,反讓略高些的地方陷入一片黯淡模糊。但那近乎不真切的晦暗裡,不斷有矯健迅捷的黑影掠過。

有一群十多隻的,體型乾瘦如狗,氣勢凶悍非常,江煉懷疑那就是苗狼,亦即馬彪子;有身形巨大的,足有二三百公斤不只,一股黑風似的從旁捲過,斜出的獠牙如倒插的利刃,身側還跟了幾隻略小些的,應該是湘西傳言中嘴巴賽過鐵犁的野豬;有一連好幾隻似貓卻大過貓、身側有雲狀的土黑斑紋的,十有八九是野生雲豹;還有嘶嘶有聲,身上片鱗披覆凜冽寒光,嗖的一聲就竄遊不見了的,多半是乾爺談起時都會色變的蟒……與這麼多只聞其名的凶獸近在咫尺,卻無鐵欄獸籠相隔,巨大的壓迫和危險氣息侵擾周身,江煉止不住有些神分志奪,他嚥了口唾沫,闔上眼睛定了會心神,漸漸聽清邱棟他們反覆低聲誦念著的「咒語」。

那不是咒語,是屈原寫的《楚辭‧九歌》中的〈山鬼〉篇。是在向傳說中的祖宗奶奶求庇佑嗎?那個生活在幾千年前,神祕莫測的豔麗女精怪,真的會護佑他們嗎?江煉原本是不信這些的,但眼前所見,又不由得他不信。

四周漸漸悄靜,躍動的火頭早已熄滅,連嗶剝的燒火聲響都沒有了,邱棟他們低沉而又嘶啞的聲音混於一處,越發清晰──「……被薜荔兮帶女蘿,既含睇兮又宜笑,乘赤豹兮從文狸,辛夷車兮結桂旗……」

誦念就在這兒停住,江煉向外看去,他終於看見了孟千姿。孟千姿跟剛剛完全不一樣了,跟之前任何時候都不一樣,她穿得很少,衣袖、衣服下襬還有褲管應該都是拿刀子割拽掉了,腰上纏了些木葉松蘿,大半的肌膚都裸露在外,被暗夜襯托,分外白皙。

她有很好的身材,但絕非柔弱的那種美:肩頸挺拔,腰線流暢,纖細結實的手臂,修長而又有力度的雙腿,走動時,你能隱約看出勻稱緊致的肌肉,她是赤著腳在走,長髮披散,略顯凌亂,手臂和雙腿都掛了條條血痕,但這些並不使她狼狽,反添了些近乎野性的魅力和張力。

她的身側,跟了隻……江煉倒吸了一口涼氣,那是老虎。他知道之前的嘯聲是怎麼來的了,虎嘯山林,又有俗語說「風從虎,雲從龍」,風是震動之氣,風虎相感,嘯聲起而四面風從,果不其然。江煉並非沒有見過虎,但這許多年來,老虎要麼被動物園化,要麼被動畫片化,以至於他幾乎忘了虎的本來面目了。

這是一隻有點年紀的虎,也是一隻大虎,體長接近三公尺,光那條末梢微微翹起、鋼刷一般的虎尾就有一公尺來長,華南虎種很少能長到這麼龐大。牠邁動步子時,肉墊肥厚,毫無聲息,軀體上的肌肉卻極有力道地起伏賁動,可以想見,皮毛覆蓋下藏著怎樣撼山動岳的力道,聽人說,老虎的掌力有一噸之重,所以能輕而易舉撲死一個人,也不知道是不是真的。因著光線不足,昏黑的夜色中那兩隻虎眼看上去,如同兩個泛著白光的大乒乓球,但眈眈虎目,仍叫人不敢與其對視,生恐魂為之奪、魄為之攝。

這一人一虎路過時,江煉連呼吸都屏住了。不只是他,邱棟幾個也都僵挺著身子,硬把這一刻屏過,江煉注意到,孟千姿朝向他這一側的胳膊和大腿上都有刀傷,那些掛下的血痕,也都是從這些傷口裡流出來的,但這一定不是打鬥時掛的彩:因為上三道為橫,下三道為反弧,排布得很整齊,間隔幾乎一致。孟千姿引著那頭虎在不遠處立住,定格成江煉眸中一站一蹲踞的兩個背影。更遠的地方有獸吼聲傳來,偶爾,也會有一兩聲淒厲至極的人聲。也不知過了多久,江煉看到孟千姿垂下手,在那隻虎頭上摸了一下,那隻老虎聳起身子,掉頭走開,起初是很慢的虎步,過了會,一個竄縱,沒入了茫茫夜色之中。

直到這個時候,身周的這幾個人才真正鬆懈下來,江煉聽到邱棟的喃喃:「咱們湘西山裡,是真沒什麼老虎了。」

邊上有人回他:「是啊,我聽我奶奶說,四九年解放軍剿匪滅虎,半年的時間,全區八縣滅了八十多隻,光我奶奶家寨子後頭的山凹裡就打死了四隻……現在,這麼深的山裡,孟小姐放了這麼大的咒,也才……只有這一隻,看著有點歲數了,身邊連個虎崽子都沒隨。」怕也是湘西大山裡,最後一隻了。

山獸動時洶洶,匯作一股進擊的浪潮,頗有天震地駭的聲勢,去時卻只四散,除了偶爾傳來一兩聲漸遠的獸吼,幾乎悄無聲息。剛剛發生的一切,彷彿只是一場山林夜夢。幾堆篝火接連燃起,片刻前還做著驚心動魄纏鬥的戰場,成了臨時棲身的營地。

山鬼幾乎人人帶傷,有兩個傷得很重,邱棟他們也沒帶藥品,只能因陋就簡,領著幾個輕傷的就近擇來草藥,然後將人手分作兩撥,一撥照顧重傷患,一撥幫孟千姿包紮。沒繃帶,只能各自割扯衣服,布條的撕拽聲不絕於耳,江煉搭不上手,索性站開些,免得礙人家的事。直到邱棟幫孟千姿包紮完了,他才走上去,把手中的東西遞給她:「妳的。」

孟千姿和邱棟一起抬頭。

明亮的火光躍動下,江煉指間垂下一條金銅色的鍊子,鍊端兀自輕顫不已,幾片輕薄的圓片交互蹭碰,發出極輕微的鈴音。邱棟嘴唇囁嚅了一下,似乎是想說什麼,又忍住了沒說。

孟千姿不置可否:「這個啊。」她抬手接過來,指尖無意間劃過他的,直到把鍊子攥入手心,才輕笑了一下,又抬頭看他:「兩清了,你可以走了。」又吩咐邱棟:「去給勁松打個電話,順便問問他,有沒有找到況美盈和韋彪,找到的話,不用為難他們了。」

邱棟應了一聲,看這兒林深樹密的,擔心通話品質不好,便往外走了一段,選了個略空曠的地兒撥打,江煉想跟孟千姿說幾句,又記掛著況美盈和韋彪的情況,猶豫了一下之後,先跟了過來。

邱棟這通電話卻結束得很快,一直點頭:「好,好,在峰林見比較合適,我把電話給孟小姐,看她的意見……」轉身時,恰看見江煉,臉上一沉,硬邦邦回了句:「大家都忙著找孟小姐,你那兩個朋友咱們還顧不上。」本想說完了撂下江煉就走,才走了兩步,到底沒忍住,捂住手機聽筒又退了回來,問他:「孟小姐的伏獸金鈴,為什麼會拿在你手裡?」

伏獸金鈴?江煉愣了一下,這才反應過來就是那條鍊子,原想解釋幾句,又嚥了回去:一來三言兩語說不清楚;二來孟千姿那頭每次問起這條鍊子時,都是避開旁人的,似乎並不願把這事聲張。

邱棟卻當他理虧,有些憤憤不平:「伏獸金鈴,避山獸、動山獸、伏山獸,剛剛那麼危急的情勢,這麼重要的東西你拿在手裡,你會用嗎?我就說呢,明明有金鈴用,孟小姐怎麼會十二刀以身作符,原來金鈴不在身上!」他驀地頓住,自知失言,面色有點發窘,又怕孟勁松在那頭等得著急,只得狠狠瞪了江煉一眼,急匆匆去到樹下,把手機交給孟千姿。

孟千姿可不在乎什麼通話品質,又興許是身上有傷懶得挪動,就倚在樹下接聽,邱棟顯是為避嫌,走到另一側幫著照顧傷患。

江煉在原地站了會。十二刀。想起來了,他曾經看到她一側的胳膊和大腿上各有三條刀傷,看來另一側也有,追根溯源,如果不是他手賤把人家的金鈴拽走了,這十二刀,應該也沒必要。胳膊上有些麻癢,不知道哪處傷口沒紮緊有血滑下,江煉伸手抹了,頓了頓,朝著孟千姿走過去。走近了,她的聲音絮絮傳來,江煉不覺放輕腳步。

──「……都是山鬼的人,難道我自己逃了就完了,讓人家死嗎?」

──「你已經下去太遠了,還是坐車的,有等你過來這工夫,我自己都到懸膽峰林了,就在那會合好了。我從地爐瘴折向西,抄近路直插,你要不放心,派幾個人沿路接應。」

──「疼啊,怎麼不疼?但我跟邱棟他們又不熟,難道在他們面前喊疼嗎?他們現在看我,眼裡都放光。」又嘆氣:「要是你和辛辭在就好了。」

江煉不由微笑。剛剛的動山獸像一場壯觀的大戲,孟千姿的角色只有她能出演,無人可代,但下了臺歇了戲,她又真實回來了,只不過這「真實」因人而異:邱棟等是熱心觀眾,關係沒那麼近,她還得含蓄矜持;如果是孟勁松他們,她大概只會喊累喊痛叫辛苦,怎麼恣意怎麼來了……他意識到自己的走神,將發散的思緒收回。

──「你讓辛辭趕緊幫我查最有效的祛疤法子,我看再好的特效藥都不行,多半要醫美。」

──「是,是我說的,這事就算了。乘以二也是看情況的,朝那些可憐人耍威風就沒勁了……」

江煉放重腳步,咳了兩聲。

孟千姿的聲音立刻低了下去。過了會,她撳斷電話,轉過頭來,見到是他,有點奇怪:「不是讓你走了嗎?你不去找你朋友?」

只要山鬼這邊罷手,況美盈他們就不會有什麼事,江煉抬手示意了一下遠處的密林:「都是老虎啊、豹子啊什麼的,夜裡不敢走,害怕。」他就地坐下,還拿手捂了一下胸口,以強調自己「害怕」的程度。

孟千姿回他:「有什麼好怕的,你可以跑啊,硬跑。」

看來她對「硬跑」的初嘗試極不認可,江煉輕咳了兩聲:「有事說事,不能一槓子打死。這次是極端情況,我活了二十多年,頭一次遇到這種……」他一時間找不出合適的詞來描述這群寨民:「下次妳換個地方,城市裡,應該就不會失望了。」畢竟城裡人大多不怎麼健康,體力耐力可稱道的不多,而且孟千姿也沒法在城裡「動山獸」,動來一群戰五渣的寵物貓狗應援,場面……有點感人。

孟千姿悻悻,不過她得承認:極端情況是真的,有生之年,應該也不會再遭遇第二次了。

| FindBook |

有 7 項符合

龍骨焚箱(二)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 221 |

華文驚悚/恐怖小說 |

$ 221 |

Books |

$ 221 |

推理/驚悚小說 |

$ 252 |

華文驚悚/恐怖小說 |

$ 252 |

中文書 |

$ 252 |

奇幻小說 |

$ 252 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

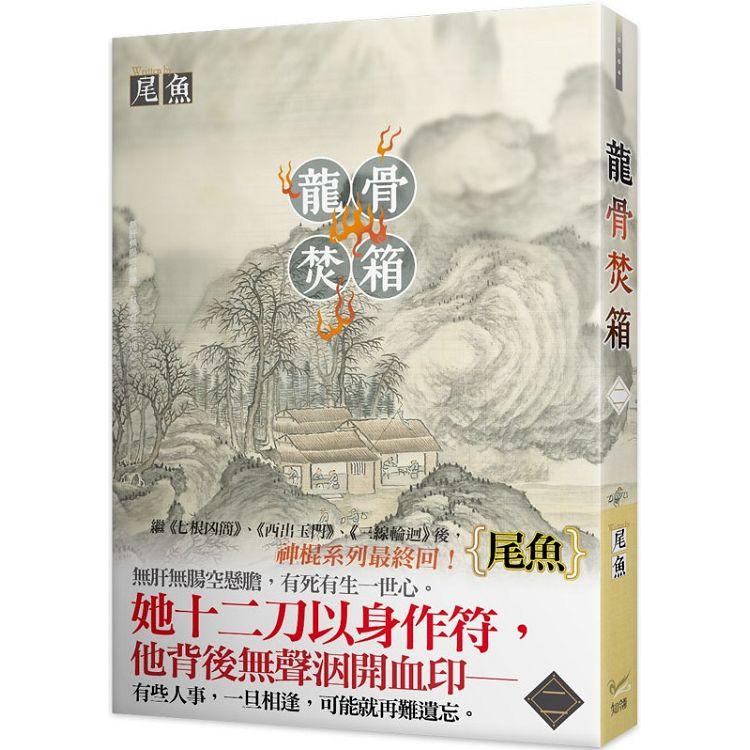

圖書名稱:龍骨焚箱(二)

靜夜裡一起分享過那段跌宕近百年的祕辛,

擺脫破人嶺追兵,與崖上大隊會合後,

他們再次橋歸橋,路歸路,

江煉早已習慣坑窪境遇,寧可自行動手刨削,

卻不知哪惹得她不快,頻要來拆他戲臺。

一路護送,功過相抵,到底仍屬外人,

再關心江煉,孟千姿也得顧及親疏有別,

然而下崖遇險,數百尺高空命懸一線之際,

只他一人破開火雲,救她於垂危──

稀里糊塗一併墜落的神棍自然不能算上。

前路雖然凶險,比起飛狐、巨蛇環伺,

跟著她這山鬼王座反倒還樂得輕鬆,

有了一文一武兩重「蓮瓣」在旁拱衛,

她這趟取膽行,陰錯陽差下已不復循前人路,

或許,還會有更加不尋常的收穫等待著她……

商品特色

繼《七根凶簡》、《西出玉門》、《三線輪迴》後,

尾魚神棍系列最終回!

無肝無腸空懸膽,有死有生一世心。

她十二刀以身作符,他背後無聲洇開血印──

有些人事,一旦相逢,可能就再難遺忘。

作者簡介:

尾魚

熱衷一切奇思怪想的軼聞,相信世界的玄妙大過眼睛,熱愛旅行,尤喜探險,身體跨越不了的險境,就是筆下故事開始的地方。

章節試閱

第四章

邱棟幾人的加入,恰如一瓢冷水激入滾鍋,雖短暫解了江煉和孟千姿之困,但擋不住薪足火烈、沸騰的勢頭重又捲襲過來,而且,山鬼瞬間落入下風。

一來力量懸殊,根本就是以一當十之爭;二來邱棟他們只為追查,沒打算動手,身上沒什麼厲害的傢伙;三來山鬼下手是有餘地的,只求傷人或退敵,畢竟殺人犯法,誰也不想圖一時痛快背上人命──即便法律追責不到,自己心也難安。但他們很快發現,這群人是痛下殺手、百無禁忌。

幾人才剛下場,便已左支右絀、四面受敵,不多時,就聽匡小六慘叫一聲,被一柄鐵鏟打翻,邱棟急紅了眼,正要去...

邱棟幾人的加入,恰如一瓢冷水激入滾鍋,雖短暫解了江煉和孟千姿之困,但擋不住薪足火烈、沸騰的勢頭重又捲襲過來,而且,山鬼瞬間落入下風。

一來力量懸殊,根本就是以一當十之爭;二來邱棟他們只為追查,沒打算動手,身上沒什麼厲害的傢伙;三來山鬼下手是有餘地的,只求傷人或退敵,畢竟殺人犯法,誰也不想圖一時痛快背上人命──即便法律追責不到,自己心也難安。但他們很快發現,這群人是痛下殺手、百無禁忌。

幾人才剛下場,便已左支右絀、四面受敵,不多時,就聽匡小六慘叫一聲,被一柄鐵鏟打翻,邱棟急紅了眼,正要去...

顯示全部內容

|