第一章

大火沖天,劈里啪啦地映紅了半邊天,熱浪一陣高過一陣地競相撲來,身邊全是奔相走告的人。

「走水了!走水了!」

郁棠兩腿發軟,若不是丫鬟雙桃扶著她,她恐怕就跌坐在了地上。

「大小姐、大小姐!」雙桃被眼前的情景嚇得說話都不利索了,「怎麼會這樣?不是說裴家的護院半夜都會起來,和衙門的人一起巡查他們家的鋪子,裴家三老爺說今年的夏天特別炎熱,天乾物燥,怕走水,前幾天還特意讓人在長興街兩旁設了三十八個大水缸,每天都讓各家鋪子的掌櫃把缸裡裝滿了水,長興街怎麼會走水?那、那我們家的鋪子怎麼辦?」

是啊!他們家的鋪子怎麼辦?

郁棠兩眼溼潤,眼前的影像有些模糊起來。

她居然重生了!而且還重生在了他們家鋪子被燒的那天傍晚。

她家庭和美,手足親厚,順風順水地長到了及笄。在此之前,生活中的不如意最多也就是父母不讓她爬樹、下河,拘著她學習女紅不讓出門而已,記憶因此顯得平順又溫馨,反而印象不深刻。只有這個夏天,一場突如其來的大火燒毀了長興街所有鋪子。她家和大伯父家的漆器鋪子也未能倖免於難。不僅是鋪子裡的材料被燒了,鋪子後院的庫房和作坊也被燒得乾乾淨淨,馬上就要交付的貨沒了,祖宗留下來的那些珍貴範本也沒了,郁家因此一蹶不振,從此開始落魄。

不遠處有人要衝進鋪子裡救火,卻被突然坍塌的大梁埋在了火裡。

「當家的!當家的!」女人跑過去要救人,卻手腳無措地不知道如何是好,被人攔住了。

也有男子跌坐在地上,拍著腿嚎啕大哭:「這可讓我們怎麼活啊?」

郁棠和雙桃則被聞訊陸陸續續趕過來的人撞了肩膀。雙桃回過神來,忙將郁棠一把拉到了旁邊,急切地道:「大小姐,太太還病著,老爺又不在家,您這一句話也沒交代的就跑了出來……」

郁棠也回過神來。

對於此時的雙桃來說,她不過是盪秋千沒有站穩,從空中跌落下來,昏迷半天;可對她來說,她已經經歷了家道中落、父母雙亡、未婚夫早逝,孀居守節時被大伯兄覬覦,好不容易逃離夫家,卻在庇護她的庵堂裡被人殺死。

這場大火固然重要,但更重要的,卻是她母親的病情。

她父親郁文和母親陳氏鶼鰈情深,就算她母親生她的時候傷了身子,再無所出,她父親也對母親和她愛若珍寶,未曾有過罅隙,只是她母親自她出生之後便纏綿病榻,十天裡有七天在用藥。她父親前幾天從友人那裡得知御醫楊斗星告老還鄉,特意趕往蘇州城為母親求醫問藥。

前世,她父親無功而返,母親因為她跌落秋千受了驚嚇,病情加重,臥床不起。父親下定決心帶著母親去尋隱居在普陀山的另一位御醫王柏治病,卻在回來的路上遇到風浪翻了船,死於非命。

「走,快點回家去!」郁棠頓時心急如焚,拉著雙桃就往家裡跑。

「等一等、等一等!」雙桃一面氣喘吁吁地跟著她跑,一面道:「您這是要去哪裡?家在那邊!」

郁棠停下腳步,沉默片刻。

她已經有十年沒有回那個位於青竹巷的家了,都不記得從長興街到青竹巷之間有一條這樣的小路了。

或許是因為長興街走了水,平日裡這條僻靜無人的小巷也有人走動,只是大家都行色匆匆,抬頭看她一眼就面色沉重地和她擦肩而過。

◎

郁家後堂的院子靜悄悄的,幾叢挺拔的湘妃竹枝葉婆娑地在月色中靜立,長興街的喧譁和紛亂彷彿是另一個世界的事。

母親的咳嗽清晰可聞,隱約間帶著些許的焦急嘶啞:「阿棠怎麼樣了?醒了沒有?」

回答母親的是貼身服侍的陳婆子:「一早就醒了,說是要吃糖炒栗子才能好。您說,這個時節,我到哪裡去給她找糖炒栗子?騙了我一碗桂花糖水喝了,又吃了三塊桃酥,這才歇下。」

郁棠的眼淚一下湧了出來。

前世,她沒心沒肺的,母親常年病著,她也沒覺得這是個事,反而藉著自己從秋千上落下來騙吃騙喝的,把平日裡母親不讓她做的事都做了個遍。等到父親帶著母親去求藥,臨出門前她還吵著要父親給她帶兩包茯苓粉回來,不然她就不背書了。

「姆媽!」郁棠站在母親的門前,情難自禁地喊了一聲。

門「吱呀」一聲就打開了。

陳婆子探頭出來,一面朝著她使眼色,一面道:「大小姐又要吃什麼?這個時候了,灶堂的火都熄了,最多給您沖碗炒米墊墊肚子,再多的,可沒有了。」

郁棠愣住。她早已不是那個被父親捧在手心裡,無憂無慮,什麼也不知道的小姑娘了。

陳婆子神色有異。她腦子飛快地轉著。難道前世的這個時候,母親的病情就已經不太好了?

郁棠臉色一沉,望著陳婆子的目光就不由帶著幾分凝重。她朝著陳婆子做了個「跟我來」的手勢,說話的聲音卻帶著幾分小姑娘的驕縱:「我姆媽的病好些了沒有?我不是餓了,我是想跟我姆媽說幾句話。」

這樣的郁棠讓陳婆子非常的陌生,也很意外,卻來不及多想,朝著郁棠點頭,說出來的話卻是攔她:「太太剛用了藥,已經洗漱歇下了,大小姐有什麼事明天再過來吧!」

郁棠伸長了脖子往廂房裡望。剛剛還在和陳婆子說話的母親一聲都沒吭,顯然是不想見她。

郁棠的心沉甸甸的,她盡量模仿著自己十五歲時說話的語氣:「那好!我先回去睡了。妳可記得告訴我姆媽我來過了。」

「記得!記得!」陳婆子笑著,若有所指地道:「這風涼露重的,我送大小姐回屋吧!」

這個季節,哪有什麼風和露?不過是找機會私底下和她說兩句話罷了。郁棠應著,和陳婆子去了旁邊自己的廂房。

因為走得急,被子還凌亂地丟在床上,軟鞋橫七豎八的,一隻在床前,一隻在屋子中央。陳婆子低聲喝斥著雙桃:「妳是怎麼服侍大小姐的?屋子裡亂糟糟的,這要是讓太太看見,又要教訓妳了。」

雙桃紅著臉,轉身去收拾房間。

郁棠拉著陳婆子說話:「姆媽到底怎樣了?妳別拿話唬弄我。我知道常來我們家給姆媽看病的是濟民堂的劉三帖,我到時到濟民堂找他去。」

陳婆子詫異地看了郁棠一眼。郁棠是被家裡人寵著長大的,雖說沒有養歪,但也不是個強勢的姑娘,這樣咄咄逼人,還是第一次。

陳婆子不免有些猶豫。

郁棠有自知之明,說好聽點是沒有心機,說不好聽點就是沒有腦子。家裡出了什麼事,她自然不會是依靠,大家也不會對她說。

她索性對陳婆子道:「妳看我的樣子,蓬頭垢面的,我剛才跑出去了,長興街走水,我們家的鋪子也被燒了。」

就著如豆的燈光,陳婆子這才發現郁棠衣飾不整,她駭然道:「您說什麼?長興街走水了?」

郁棠點頭,「鋪子裡的貨都沒了,田裡要過了中秋節才有收益,還要給姆媽看病,家裡沒銀子了。」

這話倒不是她唬弄陳婆子的,前世就是這樣。

郁家小有薄資,倒不至於兩間鋪子被燒就沒落了。可這次走水,庫房裡別人訂的一批貨也被燒了,郁家賠了一大筆銀子。父親之前從朋友手裡買的一幅前朝李唐的〈松湖釣隱圖〉也到了要給銀子的時候,母親不願意父親失望,就做主賣了家裡的三十畝上等良田,等到父親帶母親去普陀山時,又背著母親賣了家裡的二十畝良田……之後父母去世,為了體面的治喪,她又賣了剩下來的五十畝良田。

祖父分給父親的產業都沒了,伯父那邊也遇到事,沒辦法幫襯她。她這才會同意李家的婚事。

念頭閃過,郁棠的神色又沉重了幾分。

她冷著臉道:「姆媽要是有什麼事,阿爹回來定不會饒妳!」

陳婆子哭笑不得。她是陳氏的陪房,又是陳氏的乳母,陳氏不好,她比誰都著急,比誰都心疼,大小姐居然威脅她。

可看到這樣的大小姐,她又莫名覺得欣慰。

她想了想,告訴郁棠:「天氣太熱,太太苦夏,什麼也吃不進去,既擔心您的傷勢,又擔心老爺在外面奔波,吃不好、睡不著的,人眼看著瘦了一圈,卻不敢讓您知道。」

郁棠又愧疚又自責。

前世的她,總是讓父母擔心,從來沒有成為父母貼心的小棉襖,更不要說是依仗了。

想到這裡,郁棠情不自禁地雙手合十,朝著西方念了聲「阿彌陀佛」。

前世,她信教並不虔誠,菩薩卻垂憐她,讓她重回到了現在,重新回到了父母還在的時候,她定會好好珍惜現在的時光,不讓前世的恨事重演,不讓這個家支離破碎,親族離散。

郁棠淚如雨落。

◎

重生,這麼一件匪夷所思的事,郁棠以為自己會失眠,誰知道她腦袋挨著枕頭,呼吸間縈繞著熟悉的佛手香時,她居然連夢也沒有,一覺睡到了天明。

可她不是自然醒的,而是被雙桃叫醒的:「大小姐,大太太過來了!」

郁棠每次起床的時候都有些混混沌沌的。她靠坐在床頭,睜著一雙黑白分明、水氣氤氳的大眼睛,半天才回過神來,打了一個哈欠道:「大伯母?大伯母什麼時候過來的?」

說著話,郁棠卻一個激靈,完全清醒過來。

前世,長興街走水的第二天,天還沒亮,她大伯母就過來了,說是天氣炎熱,睡不著,日子難熬,帶了針線活過來做,實際上卻找了藉口把母親和她拘在了家裡一整天,直到傍晚,她大伯父和大堂兄忙完鋪子的事,給遠在蘇州城裡的父親送了信去,大伯母這才離開回去。

就算是這樣,大伯母走的時候還特意吩咐家裡的僕從,不許向她和母親透露鋪子裡的半點消息,留下了大伯母隨身服侍的王婆子在家裡教她做雪花酥。

她母親很是欣慰她能有興趣學點廚藝,就搬了凳子在廚房裡陪著,就這雪花酥,把她們母女倆一起拘到了父親回來。

父親回來,對鋪子裡的事也是輕描淡寫的,要不是那幅〈松湖釣隱圖〉,別人家來要銀子,母親還不知道家裡沒錢了。而她卻是等到父母都去世了,才知道家裡只餘那五十畝良田了。

長興街走水的事,她是直到嫁入李家,被李端覬覦,才覺得這是她人生中的一個重要轉折。

郁棠急急忙忙起身,「大伯母由誰陪著?我姆媽知道大伯母過來了嗎?」

雙桃一面服侍著她梳洗,一面道:「天還沒有亮就過來了,說是天氣太熱睡不著,也不讓我們吵醒您和太太,由陳婆子陪著在庭院裡納涼。」

郁棠點頭。還是和前世一樣。

只是,這一世她不會把這些都丟給家裡的長輩了。

郁棠匆匆去了庭院。

大伯母穿著件靚藍色的夏布襦裙,正坐在香樟樹下的竹椅上,陳婆子和王婆子一左一右,一個陪著說話,一個幫著打扇。大伯母的神色卻懨懨的,黑眼圈非常明顯,一看就是沒有睡好。

她前世心得多大,才會一點都沒有覺察到大伯母的異樣。

「大伯母!」郁棠上前給大伯母王氏行禮,眼睛卻忍不住湧出淚花來。

前世,大伯父和大堂兄都因為被她牽連死於非命,大伯母沒了依靠,回了娘家守寡,在娘家的姪兒、姪媳婦手裡討生活。大伯母不僅沒有責怪她,在她最艱難的時候,還託了在庵堂出家做主持的表姐收留了她。

「妳這孩子,哭什麼哭?」王氏看著郁棠嘆氣,親自上前把她扶了起來,示意王婆子給郁棠端張椅子過來,然後溫聲道:「我已經聽說了,妳昨天去過長興街。難得妳這樣懂事。多的話我也不說了,鋪子裡的事,無論如何也得瞞著妳姆媽。妳姆媽身體不好,聽到這消息準急,妳阿爹又不在家,若是妳姆媽急出個三長兩短來,妳讓妳阿爹怎麼辦好?」

郁棠連連點頭,扶著王氏重新坐下,又敬了杯菊花茶給王氏,在王氏身邊坐下,道:「大伯母放心,我曉得利害的。」

王氏頷首,覺得今天的郁棠和往日大不一樣,不禁打量起郁棠來。

十五、六歲的小姑娘,怎麼打扮都漂亮,何況郁棠是青竹巷裡出了名的標緻。只是她平日裡被嬌寵著,看上去一團孩子氣,今日卻身姿站得筆直,眉眼間透著幾分堅韌,澄淨的目光清亮有神,整個人像拔了節的竹子般舒展開來,看上去清爽俐落,讓人看著更是喜歡了。

王氏暗中讚許,道:「聽說妳昨天下午撞著頭了,好些了沒有?」

郁棠連聲道:「我沒事、我沒事!事發突然,當時嚇了一跳,很快就好了。」

王氏卻不信,道:「剛剛陳婆子說,妳昏迷了兩個時辰,醒來之後又說了些胡話,沒等雙桃去稟告妳姆媽,就拉著雙桃去了長興街看熱鬧,攔都攔不住。要不是陳婆子穩得住,幫妳東扯西拉地瞞住了妳姆媽,妳姆媽只怕要跑到街上去找妳。」

郁棠心虛,認錯道:「是我做得不對。我以後再也不這樣了。」

王氏見她雪白一張小臉皺巴巴的,怪可憐的,頓時覺得不忍,笑道:「好了,我也沒有責怪妳的意思。只是妳姆媽和阿爹只有妳一個,含在嘴裡怕化了,捧在手裡怕摔了,不免多思多慮,妳要多多體諒妳姆媽和阿爹才是。別人能做的事,妳未必就能做。」

「我知道了。」郁棠乖乖受教。

或者是心裡還牽掛著丈夫和兒子,王氏低聲和她說起昨天的大火來:「妳大伯父和妳大堂兄忙了半夜,帶了信回來,說不僅是我們家的鋪子,就是裴家的鋪子,也都燒得只剩下些殘垣斷壁了。偏生裴家又出了大事,連個主持大局的人都沒有,湯知縣如今焦頭爛額的,都不知道怎麼給朝廷寫摺子了。」

裴家是臨安城裡的大戶人家,是真正的大戶。不管誰在臨安城做知縣,正式上任之前都要先去拜訪裴家。

到她死之前,裴家都是臨安城裡最顯赫的家族。

臨安城最繁華的長興街,除了像郁家這樣經營了數代人的七、八間鋪子,其餘的全都是裴家的,城外的山林、良田、茶莊、桑園也有一大半是裴家的,很多人都靠著裴家過日子。

前世,他們郁家的那一百畝良田,也是賣給了裴家。

裴家足足富了好幾代人,從前朝到現在,陸陸續續出了二十幾個兩榜進士,七、八個一品大員。到了這一代,裴家的三位老爺都是兩榜進士出身,等再過幾年,裴家又有兩位少爺中了進士。

裴家的老太爺,好像就是這個時候病逝的。

郁棠不由道:「可真是不巧了。他們家的老太爺怎麼說去就去了!」

誰知道王氏一愣,反問道:「裴家老太爺嗎?誰告訴妳裴家老太爺去了?是裴家的大老爺,那個在京城做工部侍郎的大老爺,說是前些日子在京城暴病身亡了。消息才傳到臨安。裴老太爺一下子就病倒了,裴家的幾位少爺昨天晚上連夜趕往錢塘接靈,管事們都忙著給大老爺治喪,誰也沒空管長興街的事。」

郁棠愕然,卻也沒有多想。

不管是前世還是今生,裴家都離她太遠,裴家的事,她也不過是道聽塗說,作不得數。

王氏感慨道:「長興街的火,是一下子燒起來的。妳大伯父說,這火燒得蹊蹺──誰家走水都是從一個地方燒起來,然後蔓延到別的地方。妳大伯父懷疑有人縱火,還想去官府裡說說。可惜,裴家出事了,湯知縣肯定沒有心情去管這件事……」

郁棠聽了,心跳得厲害。

前世,李家就是在他們家出事之後來提的親。當時她不太願意,覺得自己還在孝期,議這件事不太妥當。可大伯父和大伯母覺得,等過了孝期,她都十八了,到時候肯定嫁不了好人家,就和她商量著先和李家訂親,等滿了孝再議婚期。

她不免有些猶豫。李家卻派了人來私下裡和她說,若是她同意先訂親,李家願意借五千兩銀子給大伯父,不要利錢,讓大伯父家東山再起。

長興街失火,他們家的鋪子被燒了,她伯父家的鋪子也被燒了。李家來提這件事的時候,裴家正在重修長興街。地基是現成的,修建鋪子的錢卻得各家出各家的,若是有人沒錢重新修建鋪子,可以作價賣給裴家。

大部分的人都把地基賣給了裴家,但她大伯父不願意賣地基,因那是郁家留下來的老祖業。不僅不願意賣,甚至還想把她父親留下來的兩間門面也建起來。

可她祖父死的時候,她大伯父因為顧念著她父親不會經營庶務,四間鋪子平分了,兩百畝地,一百畝良田分給了她父親,另五十畝中等地、五十畝山林分給了他。

四間鋪子造價需要四千兩銀子,就是把她大伯父的田全賣了也只是杯水車薪,連建鋪子的柱子都買不齊。

她聽了李家的話,覺得自己這樁婚事好歹能讓大伯父一家擺脫困境,沒有知會大伯父一聲就答應了和李家二少爺李竣的親事。

事後,大伯父覺得對不起她,打聽到賣糧去九邊換鹽引能賺大錢,便拿了李家的五千兩銀子去湖廣。

| FindBook |

有 5 項符合

花嬌(一)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 190 |

二手中文書 |

$ 237 |

言情小說 |

$ 255 |

古代小說 |

$ 270 |

中文書 |

$ 270 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

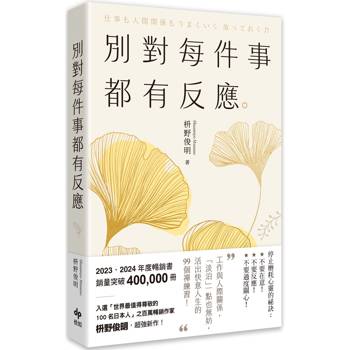

圖書名稱:花嬌(一)

郁棠相信,前世的悲劇都是從眼前這場大火開始。

能重生到這個命運的轉捩點,她感激上天給的機會,

這一次,她會懂得體貼家人、關心朋友,

守護住一家子平凡的幸福。

第一步,就從積極參與大火後郁家的生計大事開始,

包括阻止父親買下前世伴她孤寂半生的那幅畫……

郁棠本以為只要靠著前世記憶引導家人避險躲災就成,

沒想到一幅畫就讓自己所知的軌跡開始偏移。

不說別的,光是遇上傳聞中神祕強大的「裴三老爺」,

就夠她驚得路都要不知怎麼走了,

更別提還讓他瞧見自己一下子誆騙、一下子恐嚇,

一下子又著意撩人……印象全敗壞光了。

而上一世待她涼薄的夫家居然又再次上門求娶!

這次,她定會離那家人遠遠的,

可卻發現,原來前世真正的禍源竟是……

商品特色

◎起點白金大神──吱吱,繼《慕南枝》、《雀仙橋》後,再度以古言重生題材回歸!

◎上一世,懵懂無知的她聽信小人言,不僅家破人亡、未婚夫早逝,最後還落得慘死庵堂的下場;這一世,她要憑前世記憶翻轉命運!管他什麼名畫,什麼一見鍾情,通通慢走不送!

◎自他回了臨安,總能目睹那位郁家大小姐在搗鬼,無論穿著舉止都不像個女孩!唯有那雙明亮得好似會說話的眼睛,總讓他忍不住想一看再看……

◎隨書附贈封面圖明信片。

吱吱繼《慕南枝》之後,再開新章!

她這世所求,不過平安是福。

可怎麼每次不得已使壞、丟醜時,

都教這個前世只聞其名的厲害人物撞個正著?!

作者簡介:

吱吱,女,起點女生網白金寫手,著有《以和為貴》、《好事多磨》、《庶女攻略》、《花開錦繡》等作品。

喜歡看書,宅,吃,是個一直以來都不太接地氣的人,相信愛情,相信童話,相信世間一世美好的事物。

願能帶給大家閱讀的樂趣。

章節試閱

第一章

大火沖天,劈里啪啦地映紅了半邊天,熱浪一陣高過一陣地競相撲來,身邊全是奔相走告的人。

「走水了!走水了!」

郁棠兩腿發軟,若不是丫鬟雙桃扶著她,她恐怕就跌坐在了地上。

「大小姐、大小姐!」雙桃被眼前的情景嚇得說話都不利索了,「怎麼會這樣?不是說裴家的護院半夜都會起來,和衙門的人一起巡查他們家的鋪子,裴家三老爺說今年的夏天特別炎熱,天乾物燥,怕走水,前幾天還特意讓人在長興街兩旁設了三十八個大水缸,每天都讓各家鋪子的掌櫃把缸裡裝滿了水,長興街怎麼會走水?那、那我們家的鋪子怎麼辦?」

是啊!他...

大火沖天,劈里啪啦地映紅了半邊天,熱浪一陣高過一陣地競相撲來,身邊全是奔相走告的人。

「走水了!走水了!」

郁棠兩腿發軟,若不是丫鬟雙桃扶著她,她恐怕就跌坐在了地上。

「大小姐、大小姐!」雙桃被眼前的情景嚇得說話都不利索了,「怎麼會這樣?不是說裴家的護院半夜都會起來,和衙門的人一起巡查他們家的鋪子,裴家三老爺說今年的夏天特別炎熱,天乾物燥,怕走水,前幾天還特意讓人在長興街兩旁設了三十八個大水缸,每天都讓各家鋪子的掌櫃把缸裡裝滿了水,長興街怎麼會走水?那、那我們家的鋪子怎麼辦?」

是啊!他...

顯示全部內容

|