蔡昭萬萬沒想到,一場雪山尋藥之行,

最後竟是這般收場。

什麼正邪不兩立,利欲薰心之下只有狼狽為奸!

反倒是身旁這個慕清晏,雖是魔教少君,

卻又是援救雪獸幼崽,又是不顧生死助她脫困救人。

過往她聽江湖,只覺暢快淋漓、熱血豪邁,

可當她入了江湖,當那些「故事」落到了實處,

她其實很感激,有他伴著自己一路毅然前行……

取得雪鱗龍涎後,易身大法之亂順利弭平,

不過似有幕後黑手仍隱伏暗處,對北宸六派虎視眈眈?

可想到慕清晏放下自身復位中興大計,

遠赴雪山,只為護她周全,

而今卻傳來魔教內部情勢詭譎、人馬蠢動的消息,

蔡昭決意先去助「孤零零」的慕清晏一臂之力。

但當她一路提心吊膽,冒險殺進敵軍陣地,

再見時,這廝居然──翻臉了?!

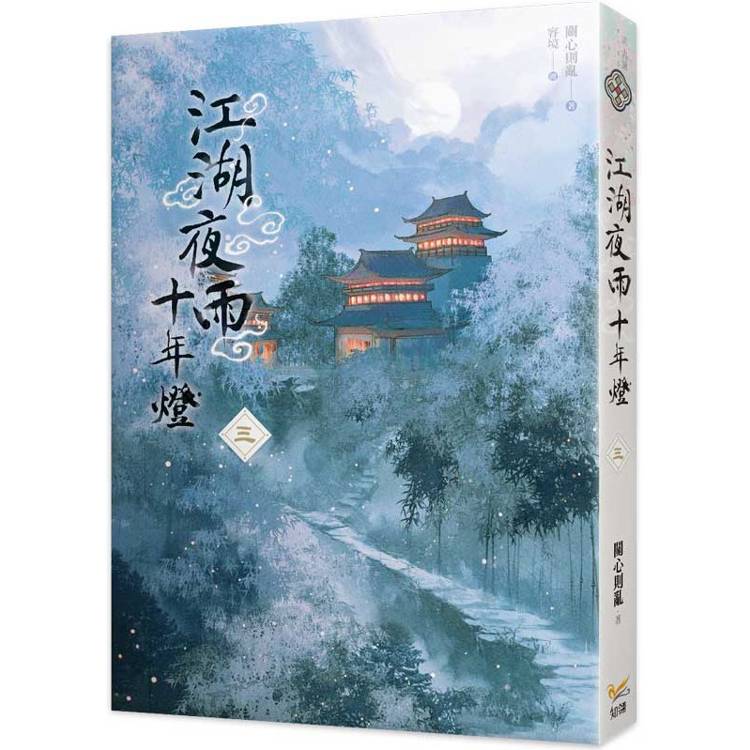

本書特色

{關心則亂}《知否》、《星漢燦爛》作者首部武俠大作,

同名電視劇正式殺青!

天道循環,因果自成;

善惡有報,不平當鳴。

為善作惡,最終總該有個說法。

天理昭昭,她蔡昭既知道了,又怎能視而不見?!