眷村歲月的母親

小時候,我們家就住在空軍基地旁的眷村裡,約三十多戶的住家,全部擠在一塊不算大的空地上。六○年代曾經豐功偉業的「老母鷄」,每天喧嘩地從村子的上空緩緩滑過,然後再慢慢地降落在機場上,我與妹妹常常攀越過劃分村子與機場間惟一的一道小矮牆,遠遠地指著停機坪上的「老母鷄」說,那麼笨重的巨鳥在天空上飛,為什麼不會掉下來呢?甚至還因為問了這個笨問題,而遭到住在隔壁開「老母鷄」的伯伯臭罵一頓。

在眷村裡住了將近十年,印象中只記得在過農曆年的時候,小小的眷村總會熱鬧個好幾天,厚厚的鞭炮屑像踩在雪地上,掃幾個小時都掃不完;此外,就是幾乎每個人都會摸麻將,方城之戰的「碰」聲在村子裡不絕於耳。除此之外,其他的回憶可說是不多,所謂的回憶包括了童年玩伴不多、生活圈的狹窄等等,這個問題在我心裡徘徊了好久,尤其是在聽到朋友們描述童年的玩伴及回憶時,我就不斷地回想:為什麼自從國小搬離眷村後,不曾連絡過任何童年的朋友,所有的印象就像突然斷了線的風箏般找不到痕跡呢?這幾年由於作田野調查的關係,常有機會回部落與母親聊過去的事情,無可避免地自然會談到小時候,在母親的牽引下,回憶像開閘的野獸、一件一件的想起來,同時也一口一口地啃蝕著我:終於知道為什麼沒有玩伴?為什麼生活圈除了學校就是家裡?悶在心裡的問題於是都有了答案,因為:我有個原住民的母親。當時眷村裡的孩子根本就不屑與我和妹妹作朋友,於是我們除了上學,就只敢待在家裡,因為會被欺負,通常他們就叫我們「山地人的孩子」。

六○年代是許多外省老兵心碎的年代。在知道反攻大陸無望,老婆、孩子都在彼岸,不知道何時才能跨過這一條又深又險的「黑水溝」,探一探老家一切可安在?更不知道什麼時候會客死他鄉,無依而終?於是都想找個女人,生幾個又白胖又壯碩的男丁好傳宗接代;就是在那樣的年代裡,大批的媒人、掮客湧入原住民部落,作起「婚姻買賣」的生意,母親便是如此進入了眷村。當時村子裡只有母親與另一位阿姨是原住民嫁作外省婦,其它的不是隨老兵顛沛流離來到台灣的原配,便是精明兇悍的閩南籍婦女,無疑地,母親與阿姨在眷村中便是弱勢兼少數了。母親回憶說,那個時候許多眷村正流行著娶原住民少女,除了真正想要在台灣這塊土地上定根而結婚之外,還有那麼一小部分的人,是因為見到原住民少女的姿色,便興起娶小老婆的意念,因此眷村裡這一群曾經跟隨老兵出生入死,卻風華不再的外省籍婦女,每當見到原住民少女時就像是見到了豺狼虎豹般,急急忙忙地要把老伴拴好,免得被吃了(這是母親的形容詞)。

「番婆」、「山地人」早已是母親習以為常的稱呼,儘管與父親語言不通、習慣不同,但是為了尚在襁褓的小女兒們,母親仍是咬著牙撐過在眷村中最難過的頭幾年;慢慢地,濃厚的外省腔她聽得懂了,滿是辣椒、大蒜的菜她也吃得下了,彷彿一切都可以習慣了,但是村子裡有色的眼光仍像母親身上排灣族的膚色一樣,怎麼努力也洗不掉。黑色的眼光不但照射在母親的身上,也同時投射在我們幾個小孩的童年印象裡,「山地人的小孩會吃人喔!」的謠言,不斷重複地出現在我黑色的童年裡。保護子女應該都是人的天性吧!儘管別人如何地污蔑母親,她卻不允許她的孩子受到一絲委屈,在幾次我與妹妹帶傷回家之後,母親便嚴格的禁止我們再與眷村的孩子玩耍,也不只一次的諄諄告誡身為長女的我,要確實盡到保護妹妹安全的責任,雖然如此,我們卻仍是不時帶著傷回家,在每次母親為我們包紮傷口的同時,我也看到母親的眼淚落下。

我坐在母親的面前,聽著這一段段發生在小時候的事情,於是我慢慢地也想起另一幅畫面,似夢幻似真實,不禁衝口而出的問:「我是不是曾經在水溝裡找到過你和另外一位阿姨?」母親突然楞住了,過了彷彿有一世紀那麼長,她才緩緩地說:「對呀!因為你們姊妹有一次又被鄰居的小孩欺負,哭哭啼啼的跑回來告訴我,我就跑去找他們的媽媽理論,沒想到,幾個鄰居的太太全跑來打我一個,因為那時候妳父親不在,其實她們早就想打我了,因為我是山地人啊!」只因為「山地人」這三個字,母親就拖到村外被痛打了一頓。我還記得那時候我好小,當我跌跌撞撞,村裡村外遍尋不著母親時,卻意外的在眷村外的大水溝裡找到了滿身污泥的母親。二十年後,在部落老家的院子裡,母親像沒事般的娓娓訴說著曾經受到的苦難,我卻已是泣不成聲。

這是一個真實的故事,發生在我的家庭及成長的歷程中,母親的世界是單純而善良的,她從來不曾告訴過我「種族歧視」這四個字,反而因為她身上流著原住民的血液而自卑不已。並深深的為著子女所遭受的不公平待遇愧疚。身為一個原住民,我一直堅定的相信種族岐視在台灣是存在的,卻從來沒有像這件事讓我如此震撼過;而同時身為女性,我也常深刻的感受到社會上普遍存在的性別歧視,卻忘了也有同性歧視;在汲汲追求種族與性別平等的爭辯中,我完全忽視了如母親般這一群弱勢又少數中的弱勢,在社會變遷與外來文化的衝擊下,她們不但喪失了在原來族群社會中的地位,同時還要承受來自異族間的種族歧視,同族間的性別歧視及異族同性間的階級歧視;種族、性別、階級的三重壓迫,同時加諸在原住民女性的身上,難道這就是「文明」嗎?

部落在象徵祖靈的太陽下暖烘烘的晒著,母親突然開口說:「回到老家,真好!」自從父親過世後,母親便遷回部落與外婆住,離開都市的母親,多了一份輕鬆與自在的神情,不用害怕再要面對外人有色的眼光,母親與部落在祖靈的護衛下,顯得美麗而寧靜。只是,這個部落又能庇佑百步蛇的子孫多久呢?我聽到怪手正在怒吼著,那是資本家正在部落外二公里處,為開發新的觀光資源而動工著,原本在山上工作的部落少年,為了較多的收入,放棄了祖先留下的小米田,紛紛投入開發的工作了,但卻不知道那正是部落的水源地啊!我不禁害怕,部落外這一批又一批的文明獸,如此蓄勢待發的準備一擁而上,這樣美麗與寧靜的部落,還能維持多久?

白色微笑

她是一位泰雅族的女性,五○年代初期,男人以「匪諜」的罪名遭到逮捕入獄,「啷噹」一聲,厚實的鐵門阻隔她與男人長達七年的漫漫歲月。帶著四個稚齡的孩子,像一片飄零的枯葉,回到男人生長的部落定居,為了撫養四個孩子及男人老邁的雙親,自幼在寬裕家庭中長大的她,第一次體會到持家的辛勞,男人未入獄前,地方勢力頗大的家族,倒還經常來往,世事變遷後,背負「匪諜家庭」罪名的污名,竟然像隻街頭被唾棄的野狗,誰也不敢接近,泰雅族女性特有的秀美臉孔,因為擔負沉重的家計,漸漸地顯露出經歷風霜後的倦容。

第一次見到她,是在新年剛過的春初,市集小鎮的街頭仍霹歷啪啦地響著興奮的鞭炮聲,這已經是男人自獄中歸來的第二十個新年,正在接受採訪的男人,大聲的訴說著被冤獄監禁的經過,清楚地傳達二十年前的憤怒;而她,只是靜靜地坐在一旁,一逕的微笑著,似乎什麼事情都不曾發生過,當錄音機轉移到她的面前時,她微微地愣了一下,始終保持不變的笑容突然失去了踪跡,「我……也要說嗎?」膽怯的語氣裡有一絲不太願意接受訪問的堅持,經過男人與採訪者約半個小時的遊說,她仍然掛著弧度不變的笑容搖頭拒絕了。

採訪過後,熱情的男人堅持要與遠方來訪的客人暢飲一杯,她依然沉默地緊隨在男人身後,進入人聲鼎沸的餐廳;酒過三巡後,大家的臉上都出現了微微的醺紅,惟獨每杯必乾的她,像只無底的酒瓶不動聲色,不錯的酒量在此時出現,身旁的男人更是不斷地吹噓老婆酒量的驚人,是經過男人一手調教出來的成績,這個時候,坐在身旁的她輕輕的說了一句:「苦啊!」起初,我以為她指的退冰的酒精,直到我看見一顆接一顆滴落在她杯子裡的淚水,才知道原來她說的是那段不堪回首的日子。

「沒有經過那段時間的人,是不會知道那段時間的苦的;妳更不可能想像出,因為有一個以匪諜罪名被抓的丈夫,那種被人歧視、侮辱的心情,有多麼痛苦了,而每次去探望他的時候,為了怕他擔心,還必須要強顏歡笑的哄他說沒事,但是他哪裡知道,我出了監獄後面對的是孩子、老人家的生活,警察局的盤問,和部落裡不屑的眼神,在監獄裡的人失去的是自由,我們在外面的人,失去的――是活下去的勇氣啊!」就像一只關不住的水龍頭般,眼淚不斷地自眼眶湧出,她卻還強忍著啜泣聲,偷偷地用餐廳送來的紙巾,一遍又一遍的擦拭這股藏在心中多年的傷口,我卻只能緊緊地握住她的手,告訴她:「都過去了,都過去了。」一抬頭,我又見到一個淺淺的微笑,像朵花般的掛在她的嘴角,「是啊!都過去了!」不知怎的,見到那朵微笑後,我竟感覺到有一股心酸慢慢的在心中蔓延開來,這個記憶在離開之後,好久好久都揮不去。

想離婚的耳朵

陰雨綿綿的二月上旬,當我正在煩惱著一堆待洗卻又無處可曬的衣物該如何處理的時候,遙遠的娘家來了一通電話,一拿起話筒,母親機關槍般快速又富侵略性的語言,霹哩啪啦地竄進我的耳膜中,使得我不得不將話筒拿開,儘管隔了約有三十公分的距離,我仍能從話筒中清楚地聽到母親的陳述,原來,是我那七十一歲的vuvu(排灣語,泛稱外婆與其同輩)和小外公吵著要離婚,這事非同小可,難怪母親會緊張得像熱鍋上的螞蟻了。

vuvu和小外公是相戀在二年前的秋天,記得在他們的戀情尚未曝光以前,曾經有一段時間,vuvu總是在吃晚飯的時候,趁著大家不注意,偷偷地將桌上的菜一塊又一塊的挾到碗裡,然後又在神不知鬼不覺的狀況下(當然,這完全是vuvu自己所想的,我們在一旁可是看得一清二楚,只是不好拆穿罷了!),以迅雷不及掩耳的速度,倒入早已安排在她大圓裙上的布巾中,等到每樣菜差不多都被她掃蕩到剩下一半時,她就會煞有介事地擦擦嘴巴,然後以她大家長的氣勢宣佈:「我吃飽了,你們慢慢吃。」留下滿臉狐疑的我們,瞪著桌上的剩菜,不知該如何下箸?害得從沒有吃消夜習慣的家族成員,在那段時期中,總是會在午夜十一、二點的時候,不約而同地爬起來找東西吃。這種詭異的「晚餐症候群」,大約維持了有三個月的時間,終於在掌管家計的阿姨宣布說,家族的飲食開銷比往常高出三分之一,才決定找來身為長女的母親召開家族會議,並邀請vuvu「列席說明」原因,在眾多子孫眼神的逼供下,vuvu才臉不紅氣不喘地說出:「我在和某某人談戀愛,我們約好每天晚上帶菜到山上聊天、看星星。」語畢,vuvu突然站起來,兩手扠著她的水桶腰,瞪著銅鈴大的眼睛問:「不可以嗎?」然後,丟了二棵檳榔到嘴裡,沒等任何人開口,就氣沖沖的走了。

最後,家族在拗不過vuvu的固執下,決定為他們兩位老人家舉行一場簡單的婚禮,母親本來是希望殺幾隻豬,分給兩家的親族,等於是向部落宣告兩家的姻親關係,沒想到,一向頗富創意的vuvu,拒絕了母親的作法,她只要求我們準備一桌豐盛的飯菜,然後和小外公手牽手地上山與眾老友分享去了,而這一群老朋友,竟然是與vuvu一起長大卻提早離世的幼時玩伴。

小外公是個沉默溫和的老人,之所以稱他為「小外公」,是因為他是vuvu的第三任丈夫,不論是從排行順位或是年齡來說,他都可以算是「晚輩」,「小外公」的名稱就是這麼來的;vuvu與小外公兩個人的年齡加起來,已經超過一個世紀還有餘,再加上當初他們的戀情浪漫的程度,絕不遜於現代坊間流行的羅曼史小說,因此在乍聽到母親的來電時,的確令我嚇了一大跳;透過母親傳來的訊息,才知道原來是一向安靜的小外公有個奇怪的習慣,那就是他每次喝醉酒之後,總喜歡拉著人嘀嘀咕咕地說個不停,非得要等到他酒意漸醒,才會慢慢地回復到原先沉默的個性,不過,被強拉著聽他講話的人早已經累得不支倒地了,我猜想這大概與小外公長期的壓抑自我有關;vuvu不是不知道這個習慣,只是兩年下來,再習慣也會有厭倦感,而我的vuvu又偏偏是個自我意識極強的女性,當她覺得有被壓迫的感覺時,便會像個爆炸的氣球炸得人體無完膚,這回,小外公可真是踢到鐵板了。

應母親的要求,我以飛快的速度趕回部落,因為照母親的形容,vuvu已經和小外公鬧得不可開交了;在傍晚時分,我終於回到離開有半年時間的部落,還沒進到家門,就已經聽到vuvu連珠砲似的咒罵聲,頻率之高足夠震破脆弱的耳膜了。到了前院,我見到滿臉委屈的小外公坐在家屋旁,眼光隨著焦躁不安的vuvu移動,靜靜地聽著vuvu編派他兩年來所有的罪名,那個神情,非常類似我在泰雅部落所見到飽受婚姻暴力威脅的泰雅女性……。我試著撫平vuvu激動的情緒,沒想到vuvu突然拉著她自己的耳朵,講了一大串排灣話,對於我這個從小在外面長大的孫子,聽不懂母親的話一直是我心底最大的隱痛,所以面對vuvu這突如其來的一串母語,我實在是無能為力,只好向坐在一旁的母親求助,沒想到,母親早就笑得在一旁打了好幾個滾,等到母親好不容易順了氣,我才聽到了母親的翻譯,這回,換我笑得在地上打滾了,原來,vuvu剛剛說的是:「不是我想離婚,是我的耳朵想離婚,我的耳朵告訴我,它已經受不了他(指小外公)的囉嗦了!」

經過三天全家族出動的結果,vuvu仍然堅持她的原意,並不斷強調是「耳朵想離婚」,最後仍是讓可憐的小外公背著他的包袱,一步一回頭地離開vuvu所屬的「利格拉樂」家屋。近來,住在部落的小妹得空到中部玩,東聊西聊中得知,小外公婚變後的這二個月,每天依舊準時地回vuvu家探望vuvu,並不時的留心家裡是否缺少什麼家用品,只要在他的能力範圍之內,小外公總是會偷偷地準備好,「不小心」放在家中的顯眼處,當他見到家族裡的人拿去使用,他的臉就會出現難得一見的笑容,好久好久都散不去……。只是,vuvu見到他,仍是一副得理不饒人的模樣,而且總還是少不了一陣數落,聽在耳中,讓我這個現代女性不禁感嘆:這樣的男人已經不多見了。

| FindBook |

有 4 項符合

祖靈遺忘的孩子的圖書 |

|

祖靈遺忘的孩子 作者:Liglav A-wu 利格拉樂.阿烏 出版社:前衛出版社 出版日期:2015-12-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 170 |

二手中文書 |

$ 281 |

中文書 |

$ 282 |

華文文學研究 |

$ 288 |

文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

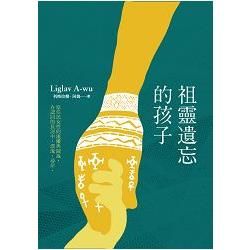

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:祖靈遺忘的孩子

原女回家,走回母親與祖靈所在的母鄉;

來自殖民、族群與性別的傷,卻成為她勇敢而溫柔的歌唱。

在外省父親與排灣族母親的血緣之間,利格拉樂.阿女烏的眷村童年,經歷了難以被理解的歧視與傷害。父親去世後,循著母親穆莉淡的生命經驗再次回到部落,竟又是另一次的流離──不同的是,經歷了外省第二代與原住民母系的認同艱難與擺盪,她將在流離返家的過程中拾回自己,也再次拾回母親、外婆與部落女人的故事,寫下屬於原住民女性的生命之歌,重新回到祖靈的懷抱……

本書精選利格拉樂.阿烏歷年來散文作品《誰來穿我織的美麗衣裳》、《紅嘴巴的vuvu》、《穆莉淡Mulidan:部落手札》相關篇章與近年新作,以母系認同為核心,由個人生命經驗出發,展開家族史、部落史的歷史視野,連結部落中的女性經驗、生命的病痛與衰老,提出對臺灣殖民歷史、族群與父權體制的深刻反思與觀照。

本書榮獲國藝會、原文會出版贊助。

作者簡介:

Liglav A-wu(利格拉樂.阿烏[女烏]),漢名高振蕙,既是排灣族也是外省二代,二個名字、二種身分、二種認同,數十年來始終在身分認同的河流裡跌跌撞撞,流離在父系與母系的家族故事中,著有《誰來穿我織的美麗衣裳》、《紅嘴巴的vuvu》、《穆莉淡Mulidan:部落手札》等散文集,以及《故事地圖》兒童繪本,編有《1997原住民文化手曆》。

TOP

章節試閱

眷村歲月的母親

小時候,我們家就住在空軍基地旁的眷村裡,約三十多戶的住家,全部擠在一塊不算大的空地上。六○年代曾經豐功偉業的「老母鷄」,每天喧嘩地從村子的上空緩緩滑過,然後再慢慢地降落在機場上,我與妹妹常常攀越過劃分村子與機場間惟一的一道小矮牆,遠遠地指著停機坪上的「老母鷄」說,那麼笨重的巨鳥在天空上飛,為什麼不會掉下來呢?甚至還因為問了這個笨問題,而遭到住在隔壁開「老母鷄」的伯伯臭罵一頓。

在眷村裡住了將近十年,印象中只記得在過農曆年的時候,小小的眷村總會熱鬧個好幾天,厚厚的鞭炮屑像踩在雪...

小時候,我們家就住在空軍基地旁的眷村裡,約三十多戶的住家,全部擠在一塊不算大的空地上。六○年代曾經豐功偉業的「老母鷄」,每天喧嘩地從村子的上空緩緩滑過,然後再慢慢地降落在機場上,我與妹妹常常攀越過劃分村子與機場間惟一的一道小矮牆,遠遠地指著停機坪上的「老母鷄」說,那麼笨重的巨鳥在天空上飛,為什麼不會掉下來呢?甚至還因為問了這個笨問題,而遭到住在隔壁開「老母鷄」的伯伯臭罵一頓。

在眷村裡住了將近十年,印象中只記得在過農曆年的時候,小小的眷村總會熱鬧個好幾天,厚厚的鞭炮屑像踩在雪...

»看全部

TOP

作者序

重新爬梳的文字與生命

忽忽然十多年也就過去了,九二一地震是條界線,它不僅是我生命的一條分界點,也是我在出版上的一條分界點,因為自那之後,我便再也沒有與原住民相關的出版品發行,直到現今。

九二一地震之後,我結束了婚姻,搬離了部落,書寫雖然斷斷續續地持續著,但生活的重心幾乎全都著力在如何面對重生、學習放下與陪伴孩子成長,這是一條辛苦的漫漫路程,與身分認同之路相較並不遜色,或許因為如此,我發覺自己變得更加包容與珍惜,關於身邊所有的人事物。

雖然沒有出版,書寫卻從沒停過,這些年,寫了母親,也開始寫了父親...

忽忽然十多年也就過去了,九二一地震是條界線,它不僅是我生命的一條分界點,也是我在出版上的一條分界點,因為自那之後,我便再也沒有與原住民相關的出版品發行,直到現今。

九二一地震之後,我結束了婚姻,搬離了部落,書寫雖然斷斷續續地持續著,但生活的重心幾乎全都著力在如何面對重生、學習放下與陪伴孩子成長,這是一條辛苦的漫漫路程,與身分認同之路相較並不遜色,或許因為如此,我發覺自己變得更加包容與珍惜,關於身邊所有的人事物。

雖然沒有出版,書寫卻從沒停過,這些年,寫了母親,也開始寫了父親...

»看全部

TOP

目錄

目次

序一 溫柔戰士的溫情告白/楊翠

序二 主體-母語-寫作:超越本質主義/山口守

自序 重新爬梳的文字與生命

【輯一】

眷村歲月的母親

白色微笑

想離婚的耳朵

祖靈遺忘的孩子

月桃

落難貴族

紅嘴巴的vuvu

被遺忘的祭場

永遠的愛人

公主悲歌

女人難為

誕生

男人橋

回家

巫婆,再見

【輯二】

夢

天堂的門票

生死界線

飛舞的羽毛

帶一束桔梗去看你

木材與瓦斯桶

彩虹衣與高跟鞋

生命的記憶--關於女人

再見油桐

捉迷藏

病歷表

女性與殖民

三個女人的情人節

在認同的河流中漂流

序一 溫柔戰士的溫情告白/楊翠

序二 主體-母語-寫作:超越本質主義/山口守

自序 重新爬梳的文字與生命

【輯一】

眷村歲月的母親

白色微笑

想離婚的耳朵

祖靈遺忘的孩子

月桃

落難貴族

紅嘴巴的vuvu

被遺忘的祭場

永遠的愛人

公主悲歌

女人難為

誕生

男人橋

回家

巫婆,再見

【輯二】

夢

天堂的門票

生死界線

飛舞的羽毛

帶一束桔梗去看你

木材與瓦斯桶

彩虹衣與高跟鞋

生命的記憶--關於女人

再見油桐

捉迷藏

病歷表

女性與殖民

三個女人的情人節

在認同的河流中漂流

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: Liglav A-wu 利格拉樂.阿烏

- 出版社: 前衛出版社 出版日期:2015-12-01 ISBN/ISSN:9789578017863

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:304頁 開數:15×21公分

- 類別: 中文書> 歷史地理> 台灣研究

|