| FindBook |

有 6 項符合

苦澀的美感的圖書 |

|

苦澀的美感 作者:何懷碩 出版社:立緒文化事業有限公司 出版日期:1998-10-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 170 |

二手中文書 |

$ 308 |

中文書 |

$ 308 |

藝術總論 |

$ 315 |

藝術欣賞 |

$ 315 |

總論 |

$ 315 |

美術 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

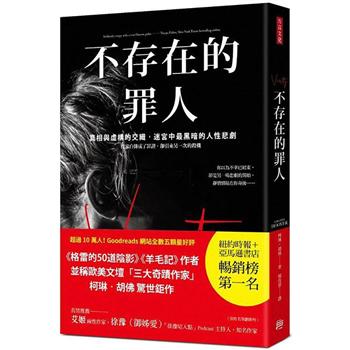

圖書名稱:苦澀的美感

《懷碩三論》是藝術家、評論家何懷碩先生30多年來所寫的文字精華大整合。包括他過去出版十本書中最重要文章的精選、修訂以及近十年來所寫未出版的新著。

三論是《人生論》、《藝術論(上、下卷)》、《畫家論》共四冊。分別為《孤獨的滋味》、《創造的狂狷》、《苦澀的美感》、《大師的心靈》,涵蓋了他人生、思想、心靈活動的全領域。《人生論》是他在人生行旅中種種品味、發見、感想與思索的文章。《藝術論》是他藝術思想截至目前為止最重要的觀念性論述文字。《畫家論》則是他對近代一個半世紀以來中國最傑出畫家的評論。懷碩先生的另一隻筆則是他的繪畫創作,繪畫與文字創作對他來說是行者的兩足、飛鳥的雙翼,兩者他都有同樣豐碩的成果,在畫壇上是少見的異數。《懷碩三論》四書之出版可以說是他三十年心路歷程之告白,也意味著他另一生命階段的再出發。而對於與他神交的讀者朋友以及後來者,《懷碩三論》的編輯出版也隱含了他對他們的感激與期待。

作者簡介:

何懷碩,1941年生,台灣國立師範大學美術系畢業。美國紐約聖約翰大學藝術碩士。先後任教於國立師範大學、清華大學。現任國立藝術學院教授。出版著作《苦澀的美感》等共十冊,繪畫創作出版有《何懷碩畫集》等五冊。

商品資料

- 作者: 何懷碩

- 出版社: 立緒文化事業有限公司 出版日期:1998-10-01 ISBN/ISSN:9578453477

- 裝訂方式:平裝 頁數:408頁

- 類別: 中文書> 藝術> 藝術總論

|