第一章

「這都多久了,教主還沒有消息?」

「沒有,也不知去了哪?唉……」

清水縣的小青山就像它的名字一樣,目光所及之處一碧千里,山泉蜿蜒而下,叮咚作響,雖說沒有名山大川的名氣,但也當得起「秀麗」二字,然而附近的莊子卻沒多少人敢來這座山上。

原因無他,江湖上赫赫有名的魔教就座落在此地。

這魔教遷來已經有五六個年頭了,最初簡直是雞飛狗跳,那些拿著刀槍棍棒的江湖人殺氣騰騰地衝上去,又屁滾尿流地跑下來,鬧得沸沸揚揚,最後周圍的百姓都知道了小青山住了一個厲害的幫派。

有好事的四處打聽,得知是外族門派,據說不但和中原武林人長得不一樣,青面獠牙可怕得緊,還喜歡生吃人肉。大家嚇得魂不附體,提心吊膽地過了些日子,見對方沒有為難的意思,這才踏實了一點。

不過他們仍是不敢靠近,倒是有貪玩的孩童曾跑上山,回來說碰見一個笑咪咪的公子,不僅好看,還給了很多好吃的,另有幾個則說碰見個姑娘,美得像一隻花蝴蝶。

大人們嚇了一跳,生怕自家孩子中了迷魂術或妖法,趕緊求神告佛,末了拎起孩子打一頓,告誡他們不許再去。

一年又一年,敢來小青山打架的江湖人越來越少,盜匪們也都自覺地繞過了這塊地,百姓漸漸覺得有個魔教在,雖然恐怖,也不是什麼壞事,只是對那座充滿妖異色彩的小青山又多了幾分敬畏之情。

此刻被外界妖化的魔教一眾既沒有殺人,也沒有吃人,而是在悠閒地過日子。

除了做生意和外出辦事的沒回來,留守的幾名幹部則是種花看書者有之,一天換三套衣服者有之,研究蠱蟲者有之,偶爾去逛一圈,摸摸有沒有骨骼清奇、天賦異稟的孩子者更有之。

但這日子一久,他們意識到一件事。

「教主還沒回來?」

「沒有。」

「他沒說去哪?也沒傳回消息?」

「都沒有。」

「哦……」

最初只是偶爾提上兩句,數日後詢問次數開始增加,再來則帶上了些許焦急。懷疑和不安彷彿暴雨前的烏雲,不斷加厚,沉甸甸地壓在心頭,等著降下滂沱大雨的那一刻。

終於有一天,有人問出了口:「我說……教主該不會出事了吧?」

「不能啊,」另一人道,「教主那麼聰明,還能吃虧不成?」

「這倒是……」

「他是和白長老一起出的門,白長老也沒消息?」

「問了,白長老回信說早已和教主分開,他也不清楚教主在哪。不過教主向來喜歡看樂子,興許是遇上了好玩的事,若離得遠,光是回來恐怕也要一兩個月。」

「嗯,重要的是若我們貿然攪了他的好事,倒楣的就是我們,所以別急,他肯定是去哪看樂子了,等等吧。」

「有道理!」

眾人相互安慰了一番,決定雷打不動地等著教主歸來。

他們等啊等。

等啊等。

等啊等……等到雨水將小青山來來回回地洗了十多遍,也沒能等到教主的身影。

******

一位長老掀桌:「我這盆花都要謝了!他怎麼還不回來?」

其他人也犯嘀咕了,梅長老拖著豔麗的裙子在書房走了一圈,憂心忡忡:「教主聰明是聰明,可論武功,在江湖只能排中上等,若遇上一流的高手……不,遇上高手還不算嚴重,怕就怕遇上變態,他那張臉太禍害人了。」

另一位長老道:「長得再好也是男人,我只怕他被白道盯上,若是被擒……」

「不會。他平時戴面具,白道的如何能知道是他?何況他出門經常易容。」

「萬一不小心露餡了呢?」

梅長老:「我還是覺得碰見變態被囚禁的可能性大。」

「唔……」苗長老用研究蠱蟲的語氣緩緩道,「要說變態,我家鄉就有過一個。他喜歡抓漂亮的人回去,割掉舌頭和鼻子,打斷雙腿,再套上頸圈,牽在地上來回地爬,給人們表演雜耍。」

其餘人:「……」

苗長老:「對了,我聽說宮裡的宦官都長得很好看,我們教主若是被歹人害了賣到皇宮……」

其餘人:「………」

幾人腦子裡充斥著自家教主各種被虐待的畫面,臉色漸漸凝重,就在他們要採取點行動的時候,外出辦事的白長老終於回來了,他們頓時像抓住救命稻草般,爭先恐後圍住了他。

白長老天生一副沒睡醒的樣子,做事也慢吞吞的,除了打架外,幹什麼都慢上一步。

幾人急忙問:「教主呢?他沒說去哪兒?」

白長老搖搖頭,問道:「他還沒回來?」

「沒有,也沒有任何消息。」幾人暗道教主搞不好真出事了,快速向外跑,打算去找人。

白長老眨眼間被他們無情地扔下,默默理了理頭緒,開口道:「教主走時說過一句話。」

已經衝到院子裡的幾人當即一個急停,差點撞成一團,他們沒來得及整理容裝,齊刷刷回頭問道:「他說了什麼?」

白長老道:「教主說要去幹一件驚天動地的大事,讓我們別聲張。」

幾人立刻倒吸一口涼氣,抓狂:「如此重要的事為何不早說!」

白長老慢吞吞地道:「我以為他說著玩。」

這也不是沒可能,幾人沉默了一下。

白長老看看這個,又看看那個,道:「現在如何是好?」

幾人相互對視,有人猜測:「教主是中原人,難道是去找仇家?」

他們當中雖然也有幾個是漢人,但自小與外族人一起長大,和中原武林基本沒有牽扯,教主則不同,他是在中原長大,後來才到了外族的。

「從沒聽他說過啊。」

「教主的心思你能猜得到?」

「這……我還是覺得不像,我們搬來幾年了,真有仇家,我們早幫著報了。」

「興許其中有我們不了解的恩怨?」

「也興許是說著玩,結果真遇上事了?」

梅長老霍然起身:「不管怎樣,一定得去找他!」

幾人商議一番,抽籤決定了誰去誰留,抽到去找人的便立刻收拾細軟狂奔而去。

留下看家的白長老慢條斯理地轉身回屋,在拆行李時想起一件事,跑到門口叫道:「教主留了一個錦囊。」

他用了內力喊話,正往山下跑的幾人自然聽到了,又是一個急停,趕回來二話不說先按住他就是一頓拳打腳踢,然後他們才拆開錦囊,抽出一張紙條一目十行地看完,只覺一頭霧水,只好先揣進懷裡,又將白長老的行李和衣服全扒了一遍,確定他沒再忘記什麼東西,這才重新「轟隆隆」地跑下山。

******

輕風微徐,煙波浩渺。

正值梅雨季節,天地間一片濛濛白霧。

葉右隱約聽見了小雨的淅瀝聲。

他的思緒浸在迷霧般的夢裡,漫無目的地飄蕩著,而這雨聲像一雙手,輕輕為他擦淨了前方的路。他發現自己站在山坡上,腳下是規矩排放的青石板,枝葉上的水珠倒映著整個世界,細雨聲則如同溫柔的呢喃,輕輕地響在耳側。

他感到心情一陣愉悅,抬腳向前走去。

小路盡頭是座涼亭,石桌上擺著筆墨紙硯,宣紙已經鋪開,他拿起毛筆蘸上墨,懸在半空垂眼沉思許久,手腕一動,一氣呵成畫了隻烏龜。

突然有人開了口:「公子。」

這聲音像是從天際傳來的,葉右見自己的大作頃刻消失,連同周遭景色一起蕩然無存,那些輕飄飄抓不住的模糊感潮水似的退去,雨聲漸漸清晰,臉上也傳來了針刺般的痛。

他從夢中掙脫,睜開了眼。

家僕輕輕喚過一遍便垂首在門外站著,等了一會兒不見裡面有動靜,正欲離開,卻聽「吱呀」一聲,回身就見頭上纏著布條的葉右邁出了門,立即躬身道:「公子,我們莊主回來了。」

葉右正打量著天色思考是否一覺睡到了晚上,聞言雙眼微亮,去了前院。

半月之前,他從昏迷中甦醒,便發現莫名到了這座尋柳山莊。

那時他身上有多處燒傷,內力不濟,更慘的是腦中一片空白——他不知自己姓甚名誰了。

據家僕說他是被莊主所救,但莊主有要事出門,需過些日子才能回來。他於是好吃好喝地住到現在,終於把人等了來。

小雨未停,薄紗似的,溼潤的空氣混著草木味和泥土味一起湧進胸膛,緩緩地蔓延開。

葉右呼出一口氣,十分愜意,失去記憶並沒有令他茫然無措,反而覺得新鮮,像是走在一條去探尋寶物的路上,讓人滿懷期待。

尋柳山莊的莊主雙親已故,這是接手山莊的第三個年頭,據說莊主很年輕,也很風流。此刻他正在大廳裡喝茶,旁邊坐著一位與他年紀相仿的公子。

葉右這幾日早已打探出莊主的大概樣貌,對這二人分得很清。他進去時立刻注意到莊主往那公子身上看了一眼,便也看了看,不料立刻與對方的目光撞在一起。

這人生得非常俊朗,屬於輕而易舉就能讓小丫頭羞紅臉的類型,面上雖然平靜無波,且無多餘的動作,可單是往這裡一坐,便給人一種他才是主人,而莊主只是擺設的錯覺。

葉右不動聲色地移開眼,暗忖:這人應該不好對付。

他自清醒後便沒透露過失憶的事,原是想慢慢套話釐清目前狀況,誰知竟多出這麼一號人物,對方若不插手還好,若喜歡多管閒事,那他恐怕不會太順利。

「公子的傷怎麼樣了?」莊主起身迎過去,「哎呀當時真是兇險,在下和公子恰好住同一間客棧,那晚公子的房間突然著火,在下衝進去時公子已經受傷昏迷了,再晚一點,後果不堪設想啊。」

葉右:「……」

真是得來全不費工夫。

葉右找到了燒傷的原因,對這莊主特別滿意。

莊主繼續道:「公子身上除去一些財物就只有聞人門主的玉佩,在下便猜你可能是他的好友,趕緊帶你回來,將公子安頓好了才去找聞人門主的。」

他說著又瞅了一眼旁邊的人,有點疑惑的樣子。

葉右忍不住再次看過去,瞥見那人手裡正攥著一塊玉佩,估摸這便是聞人門主了。

換言之,他要和這位直接對上。

嘖,運氣真差。

尋柳山莊建得很別緻,雕欄玉砌,姹紫嫣紅,連一塊石頭都放得很講究,此刻被濛濛煙雨一罩,隱約透著一股婀娜嫵媚的味道。

葉右坐在一角涼亭裡緩緩摩挲茶杯,本著「多說多錯」和「敵不動我不動」的原則,耐心等著對面的門主先開口,並期待這位能說些有用的東西。

然而他那點期盼很快落空了——聞人恒像是沒看到他一般,端著茶杯安靜地喝茶,那手指修長乾淨,蔥白似的。

這位門主的存在感令旁人無法忽視,舉止看上去卻很斯文,襯著那張俊臉,簡直可用「賞心悅目」來形容。這時一語不發,不但不會讓葉右覺得壓迫和尷尬,反而有一種莫名的寧靜。

葉右乾脆也小口小口地喝起茶,用嚴肅認真的態度把杯中茶葉的脈絡全數了一遍,就在他要喪心病狂地數第二遍的時候,聞人門主終於將那一杯茶耗乾淨了。

茶杯放在桌上,發出一聲輕響,葉右的精神為之一振,微微繃直後背,緊接著便見這位門主從容不迫地拎起茶壺,又續了一杯。

葉右:「……」

聞人恒維持著先前的慢條斯理,開始喝第二杯茶。

葉右暗忖他和這位門主的關係莫不是太複雜,到了人家連喝兩杯茶都不知從何說起的地步了?

不然自己先開口?

這念頭只在心裡轉了一圈,便被壓下去了,葉右決定接著和他耗。

尋柳山莊的莊主秦月眠躲在遠處偷看,笑著摸了摸下巴。

他的樣貌比不上聞人恒,但勝在有一雙含情脈脈的桃花眼,微微一笑,滿是風流,道:「我就知道他們有貓膩。」

他的心腹就在旁邊,看一眼亭內「涇渭分明」的二人,忍不住道:「莊主,看著不像。」

秦月眠問:「你見聞人恒和誰在一起能沉默這麼久?」

心腹一愣。

秦月眠笑得意味深長:「何況那人還有聞人恒的玉佩,那可不是一塊普通的玉佩。」

他之所以把人接回來,命下人好生照顧,最好把人留下,又在今日積極地挑明聞人恒和那公子之間的牽扯,玉佩要占主因。那玉佩是由暖玉雕成,並非極品,花紋也奇奇怪怪,卻是他當初看著聞人恒親自雕出來的,世上只此一塊。

雖然聞人恒給的理由是雕著玩,但他總覺得是送人,事實證明他果然猜對了。

他和聞人恒相交多年,對聞人恒的瞭解要比別人多。這小子素來喜歡裝正人君子,對誰都斯斯文文,實則沒心沒肺,整個江湖恐怕都沒多少人能被他真正惦記,如今忽然出現一個,真叫人稀奇!

更稀奇的是這些年他從沒在聞人恒身邊見過那位受傷的公子,這是從哪裡冒出來的,姓甚名誰,與聞人恒究竟是何種關係?

秦月眠心裡長草,越發待不住,隨意尋個藉口去了小亭。

還不等邁進去,聞人恒便喝完了第二杯茶,說出一句令葉右和秦月眠都意外的話。

聞人恒用不含質問的語氣平淡問:「你怎麼會有我的玉佩?」

秦月眠驚訝。

葉右下意識要微笑,卻牽動了臉上的傷,頓時一僵。他掩飾地喝了口水,說道:「門主自己的玉,倒是問起我了。」

聞人恒道:「就是不明白才問的。」

葉右鎮定自若,心裡轉了一大堆念頭,決定詐他一下:「難道是我這副樣子,門主認不出了?」

聞人恒抬眼看他。

秦月眠收拾好情緒,邁進來也看了他一眼。

葉右的臉被燒傷,布條並沒有全部把頭纏滿,仍留了一小塊地方,但對不熟的人而言,這一點簡直如同虛設。聞人恒起身繞過半圈石桌在他身邊坐下,說道:「認不出了。」

他伸出手,見葉右偏了一下頭,便適時停住沒有勉強,只道:「你不讓我看,我怎知你是誰?」

葉右只猶豫一瞬就痛快地自己動起了手,結果半天也沒扯開,還把臉弄得生疼。

聞人恒禮貌地詢問:「我來?」

葉右一點不自在的表示都沒有,客氣道:「有勞。」

聞人恒的動作很輕,彷彿十分在意他的感受。

這位門主的眼中依然讀不出感情,但這種久居上位者,如此的心平氣和,總讓人有一種溫柔的錯覺。

布條很快脫落,葉右半邊臉幾乎都是燒傷,額頭、下巴及另一半卻是完好無損。秦月眠哪怕已經看過,此刻仍是忍不住將視線定在了他身上。

這人眉眼精緻,五官恰到好處,美得都有些驚心動魄,但不是柔美,反而透著銳氣,如今一半昳麗一半猙獰,撞在一起給人的衝擊很大。無論毀前還是毀後,都是一張能輕易勾起人心魔的臉。

這樣的人,只一眼便會牢牢記住。

葉右暗中觀察聞人恒,見這位門主淡然的神色終於發生了少許變化,先是愣怔了一下,然後有些不可置信。秦月眠對好友的反應也很好奇,但還沒等他把視線從葉右的身上移開,就聽見了聞人恒驚訝的聲音:「師弟?」

秦月眠:「……」

你竟然還有師弟!

秦月眠差點被自己的口水嗆著,連忙喝了一口茶壓驚。

葉右也愣住了,緊接著意識到事情沒這麼簡單,不說別的,單是聞人恒剛剛沉默了那麼久就很可疑。

不過場面沒給他任何思考的餘地,聞人恒直直望著他,雖然極力維持溫雅,但語氣裡仍露出了一絲明顯的激動:「真是師弟,這些年你去了哪?你竟然不傻了?之前你痴痴傻傻的,走丟後我還以為你已經凶多吉少了。」

葉右:「……」

秦月眠:「……」

這話裡好像有什麼不得了的東西。葉右繃著臉沒開口,努力消化聽到的內容。然而等他剛剛理出一個頭緒正要往深處細想,面前的人又砸來一堆東西。

這次聞人恒調整好了情緒,恢復斯文的君子風範,但忍不住握住了葉右的手,目光裡的關心混著那一絲宛如錯覺的溫柔,一起罩住了他:「你走丟後我一直在找你,但總是沒消息,這十年你是如何過的?病是誰治好的?怎麼會忽然受傷?誰打傷的你?我的玉佩又是誰給你的?」

葉右突然被他一握,下意識想抽出手。

聞人恒體貼地放開他,看向好友:「他的傷似乎是燒紅的東西燙的?」

秦月眠道:「對,我進門時他正倒在床邊,燒完的花柱恰好掉下來砸中他,所幸我及時弄開了,沒燙得太嚴重,用紀神醫的藥多抹幾次應該能痊癒……」

他猛地一頓,「不,你等等,你也不知道你的玉佩為何在你師弟身上?」

「嗯,玉佩前些日子丟了,你知道的,那東西我基本都帶在身上,能在我的眼皮下拿走,想必不簡單。」聞人恒說話間重新為葉右纏上布條,見他安靜得近乎乖順,一時愉悅,在他額前打了一個蝴蝶結。

秦月眠:「……」

聞人恒望著葉右,放緩了語氣:「怎麼不說話,不認識師兄了?」他頓了頓,「你若不想說,師兄不勉強你,只說誰將你打傷的便行,師兄給你報仇。」

覺得拿走玉佩的人不簡單,所以淡定地喝茶等著對方先開口,倒也說得通,那麼我真是他師弟?葉右看了他一眼,幽幽地輕嘆一聲,帶著一點欲言又止、欲語還休的意味。

秦月眠急忙豎起耳朵,迫不及待地想知道這是怎麼一回事,結果只聽這人道:「巧了,我也不知道,對了師兄,我叫什麼名字?我們的師父是誰?」

秦月眠:「……」

聞人恒:「……」

聞人恒首先反應過來:「你不記得了?」

「受了傷,醒來什麼都忘了,唯一的線索只有玉佩。」葉右道,「師兄最後一次見到玉佩是什麼時候,又見過什麼人?」

聞人恒蹙眉:「這事我也想了很久,但都沒有頭緒。」

葉右只好暫且作罷,看向站在亭外,猶豫著不敢上前的家丁,知道換藥的時候到了,對亭內的二人點點頭,頂著蝴蝶結走了。

我這麼聰明,真的痴傻了很多年?

葉右自戀地想著,不緊不慢地穿過飄雨的庭院,暗忖這事要嘛是真的,要嘛……聞人恒由於某些原因知道他失憶了,這是在給他下套。他決定仔細觀察一下,反正已經挑明失憶,他今後什麼都能隨便問,再判斷真假也不遲。

秦月眠同樣想弄清這件事,等人走遠了問道:「那真是你師弟?」

聞人恒勾了勾嘴角,雖然仍是斯文的模樣,卻滲出了幾分耐人尋味。秦月眠對他人前人後的樣子見怪不怪,追問道:「到底是不是?不對,你先前又不知道他的情況,說的應該是真話……」

| FindBook |

有 4 項符合

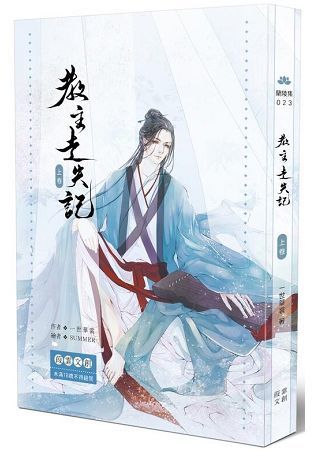

教主走失記(上)(限)的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:教主走失記(上)(限)

江湖魔教最近發生一件大事,他們非常厲害的教主失蹤了。

眾人相互安慰:別急,教主肯定不知去哪看樂子了,等等就回來。

他們等啊等……

眾人掀桌:等個球!教主肯定出事了!找啊!

作者簡介:

一世華裳

暱稱:阿裳

生日:10月26日

星座:天蠍座

職業:小說作家

代表作品:教主走失記

資深網路原創小說人氣作家。

一個喜歡旅遊電影、渴望世界美好的作者。

Summer

原創畫手

TOP

章節試閱

第一章

「這都多久了,教主還沒有消息?」

「沒有,也不知去了哪?唉……」

清水縣的小青山就像它的名字一樣,目光所及之處一碧千里,山泉蜿蜒而下,叮咚作響,雖說沒有名山大川的名氣,但也當得起「秀麗」二字,然而附近的莊子卻沒多少人敢來這座山上。

原因無他,江湖上赫赫有名的魔教就座落在此地。

這魔教遷來已經有五六個年頭了,最初簡直是雞飛狗跳,那些拿著刀槍棍棒的江湖人殺氣騰騰地衝上去,又屁滾尿流地跑下來,鬧得沸沸揚揚,最後周圍的百姓都知道了小青山住了一個厲害的幫派。

有好事的四處打聽,得知是外族門派,據說不但和...

「這都多久了,教主還沒有消息?」

「沒有,也不知去了哪?唉……」

清水縣的小青山就像它的名字一樣,目光所及之處一碧千里,山泉蜿蜒而下,叮咚作響,雖說沒有名山大川的名氣,但也當得起「秀麗」二字,然而附近的莊子卻沒多少人敢來這座山上。

原因無他,江湖上赫赫有名的魔教就座落在此地。

這魔教遷來已經有五六個年頭了,最初簡直是雞飛狗跳,那些拿著刀槍棍棒的江湖人殺氣騰騰地衝上去,又屁滾尿流地跑下來,鬧得沸沸揚揚,最後周圍的百姓都知道了小青山住了一個厲害的幫派。

有好事的四處打聽,得知是外族門派,據說不但和...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 一世華裳 繪者: Summer

- 出版社: 葭霏文創 出版日期:2018-06-29 ISBN/ISSN:9789578749061

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:320頁 開數:25

- 類別: 中文書> 漫畫/輕小說> BL

|