舒岩躺在床上把手機開了免提不住的喘氣。

他剛剛有點太投入了,許是因為很久沒有和對方這樣交流過,所以感覺格外強烈。

對方的氣息也不是太穩,聲音澀澀的,但是相較自己還是要輕鬆的多,他說:「你今天很熱情啊。」

舒岩懶得搭話,他現在全身每一塊骨頭都是慵懶的,他只想躺著。

那邊停了一下,估計是等不來下文,於是繼續說道:「我跟你說過的那個人,他出現了。」

舒岩的腦子此時和漿糊一樣,他努力平復了喘息,終於在想起對方說的是誰,是那個對方握不住的他。

「哦。」舒岩這一聲算是回答,因為他也不知道說什麼好,這個字最安全。

對方似乎不太關心舒岩的回應,他自顧自的說那個他看起來依舊很好,不,是比之前更好,退去了少年的青澀後更有幾分成熟的韻味。他覺得這是老天給他的機會,讓他不要再錯過,年少時的自卑和不安終於被他甩到了地平線以外,現在他可以堂堂正正的站在對方面前,追求他。

「你知道嗎,我這十年,只是希望得到一個追求他的機會。」

舒岩突然替對方心酸了起來,何必呢,感情如若要卑微至此,那乾脆不如不要。但是他想電話那頭的人肯定不會這樣覺得吧,說不定他會認為這感情他前進的動力,是他向上的希望,是他在社會中拼殺後深夜中的那一絲柔情。

於是舒岩只能說:「恭喜你,守得雲開見月明。」

一聲低笑傳來。是舒岩最喜歡的那種有一點渾厚的聲音,舒岩覺得真要命,他在想的是白月光,而我在想他的身體,看來果然還是我比較齷齪。

「對了,今天一開始,你說有事情要和我說的,是什麼事情?」

舒岩搖搖頭,他知道對方看不見他這個動作,可是他還是搖搖頭,眼神空洞的看著天花板,手機放在耳邊,有一點點的電流聲音在空氣裡迴響。

舒岩說:「沒有,沒有事情。」

「你明明說有的。」

舒岩說:「現在沒有了。」

對方一陣沉默。

舒岩把手機拿起來,舉在眼前,說了一聲:「再見。」

他說完就把手機關了,拿出手機卡,隨手扔進了床頭櫃。

做完這些後他覺得自己也挺可笑的,居然說再見,好像他們見過一樣。

第一章

在沒有微信並且QQ也沒有那麼好用的網路年代有一個地方幾乎承擔了解決半數以上網路男女傾訴欲望和性欲望的重任,當然這個男女並不特指男女之間,當然也包括女女和男男,而這種包容性在當時並沒有那麼開放的環境下顯得尤為重要,這個地方就是聊天室。

現在也有聊天室,可是不一樣,很不一樣。舒岩那時代的聊天室並沒有什麼麥序[麥序:當你為頻道管理員時,可以切換為「麥序模式」,分為三個按鈕,「搶麥」、「禁止搶麥」、「控麥」。]也沒有房間主人更沒有視頻之類,大家就是自願組合在公屏或者私屏聊天扯淡,你可以聊點純潔的,也可以聊點很不純潔的,大家暢所欲言,不過誰都知道,有幾個房間沒有暢所,只有欲言。

舒岩常去的一個房間就屬於這種。

房間的名稱很直白:同性之間。

自然進去的人也知道這是個什麼地方,也知道彼此的目的,同性同性,先同,後性,缺一不可。

既然同是天生的,那麼能聊的也只有性了。

舒岩不知道為什麼聊天室不能聊煩惱啊憂愁啊或者只是隨便說說,至少這個聊天室不能聊,也沒人聊。每次進入都是滿屏的175 70 15 180 75 18 等等等等,而這些數字後面跟的就是直白的開房,視頻,語音,電話,文愛。私屏上更是刷的厲害,不斷的有人發消息來,內容詳盡目的明確,你只需要回答yes or no。

人肉市場。

這是舒岩對聊天室的定義。

但是舒岩作為了一個有著蓬勃性欲的自然人,他需要這個市場,急需。

舒岩活了24年,到了高中才隱約覺得自己好像跟別人不一樣。同齡的男孩子都在討論哪個女生裙子短哪個女生胸脯大的時候,他看著這些男孩鼓鼓的手臂,滑動的喉結在一個個深夜不自主的猜測寬鬆的校服褲下的和自己一樣的祕密。

在這種現象持續了一個學期之後,他接受了現實,自己喜歡男人,完全的喜歡男人。

然後他把這個事情默默的埋在了心底,他想異性之間還要發乎情止乎禮何況同性之間,再說也沒有什麼人讓他發情,所以他就守著禮,直到24歲。

他覺得他有點守不住了。

學生時代雖然精力旺盛,可是也算有的放矢。高中時候學習學習學習再學習,每天倒在床上就想睡覺,欲望不是沒有,但是還沒來得及聚攏起來就被疲累打敗,偶有放鬆時段,身心舒暢之時也不過就是擼一發添點情趣。等到了大學,時間多了起來,舒岩有點動了心思也想找個同類談個戀愛,可是放眼望去,沒見誰的臉上寫著「我是同志」幾個字,也沒有人來和他暗送秋波,於是這四年就那麼蹉跎了過去。舒岩倒是也曾想搞個暗戀的把戲,可是心如止水到他也無法的地步,這顆心和死的一樣,對誰都沒有反應。他想自己大概天生是個心冷淡吧,要不然自覺從小的成長軌跡並沒有偏差的自己怎麼會如此鐵石心腸。

但是24歲來了。舒岩參加了兩年工作,成為一個普通的上班族,每天家,單位,兩點一線,日子過的麻木。可是在這麻木之下,蟄伏了多年的性欲卻突然爆發了。

在一個並無特殊意義的日子裡,舒岩又一次做了春夢,但是和往常的春夢不一樣,這次夢中皮膚相疊的溫度,口舌來往的溼潤,以及性器摩擦的快感都變的真實和清晰,他在夢裡想像往常的夢裡一樣一蹴而就……可是不行。不夠,怎麼都不夠,還想要更多,更舒服,更刺激……那種不滿足的感覺一直延續到了夢醒。舒岩有點措手不及,他沒有夢遺。內褲裡的陰莖直挺挺的立著,這並不是往常的晨勃,舒岩知道它在叫囂著,它活過來了。

於是日子開始變得難熬,情欲不再是深夜裡的小祕密,舒岩發現很多事情都可以讓他輕易的勃起。

路過的校園裡籃球場上打球的少年沒有穿上衣而裸露出的帶著汗水的肌肉,臨時被叫去辦事的銀行視窗裡,扣著最上面一顆鈕扣的穿著西裝制服的服務人員那雙白淨修長的手,擦肩而過的隨意穿著黑色深V T恤的路人帶來的一點菸草的味道。

「再這樣下去我覺得你家附近公園裡晨練的老頭就危險了。」許平川在電話那頭笑的毫無忌憚。

舒岩開始後悔把這件事情告訴了他。

許平川是唯一一個知道舒岩性向的人,他是舒岩的大學同學,不同年級不同專業不同性格不同圈子。本應該沒有交集的兩個人,卻因為舒岩無意中撞破了許平川的「好事」而相識。許平川當時上衣的扣子一顆都沒有扣上,褲子穿著,但是前門大開。舒岩面紅耳赤的覺得眼睛都沒地方放,好像不是自己發現了別人的情事而是自己亂搞被抓個正著。與許平川共赴巫山的那位早已經溜掉了,就剩下許平川和舒岩對視。許平川坦然的無恥,舒岩拘謹的可笑。許平川堵住舒岩的去路,抬抬下巴說:「你也是吧?」舒岩低著頭忘記反駁。

過後,舒岩曾問過許平川怎麼一眼就發現自己也是同類的,許平川一臉認真的說:「我並沒有發現啊,我只是詐一下你,不是的話,也無所謂,是的話……多好玩啊。」舒岩冷臉聽完覺得自己實在太過單純,內心也想以後要離這人遠點,要不然哪天被賣了還要數錢給他。

但是除去第一次見面不美好的回憶,許平川實在算的上是一個好朋友,雖然平日裡嬉皮笑臉,但真有事情了也能充當個臂膀,天冷知道叫你多穿衣,暑熱也會帶個西瓜串門,體貼熱絡但是也不似戀人一樣纏人。在校幾年,許平川身邊就沒有斷過人,各種類型,品種繁多,他總笑舒岩辜負春光,舒岩卻覺得許平川的春天實在太長了些,他想春天嘛,總要來的有意義些才會讓人沉醉。

但是現在臉被打的生疼。

春天來不來完全不是以個人意志為轉移。

它想來,就這麼來了。

心未動,身先行。

| FindBook |

有 3 項符合

電話情人(上)(限)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 164 |

二手中文書 |

$ 193 |

中文書 |

$ 198 |

華文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

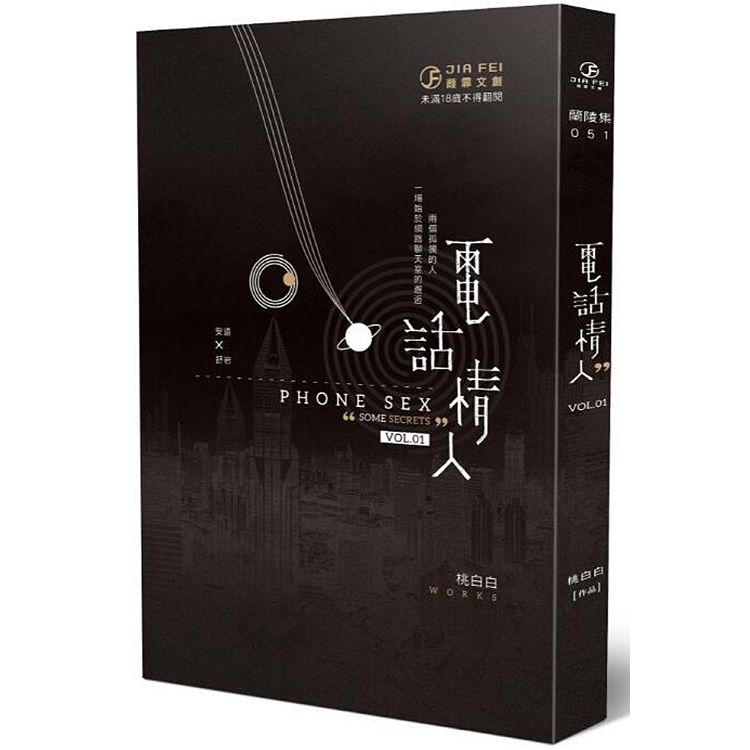

圖書名稱:電話情人(上)(限)

兩個孤獨的人,一場始於網絡聊天室的邂逅。

安遠與舒岩在無數個夜晚或白天,透過一通通電話,轉換著情人和友人的身分,彼此間講述著最親密的愛語,卻並不知道電話那端的人究竟是誰。

作者簡介:

桃白白

生日:12月30日

星座:摩羯座

資深網路原創小說人氣作家。

一言箋:重度尷尬癌晚期。

章節試閱

舒岩躺在床上把手機開了免提不住的喘氣。

他剛剛有點太投入了,許是因為很久沒有和對方這樣交流過,所以感覺格外強烈。

對方的氣息也不是太穩,聲音澀澀的,但是相較自己還是要輕鬆的多,他說:「你今天很熱情啊。」

舒岩懶得搭話,他現在全身每一塊骨頭都是慵懶的,他只想躺著。

那邊停了一下,估計是等不來下文,於是繼續說道:「我跟你說過的那個人,他出現了。」

舒岩的腦子此時和漿糊一樣,他努力平復了喘息,終於在想起對方說的是誰,是那個對方握不住的他。

「哦。」舒岩這一聲算是回答,因為他也不知道說什麼好,這個字最安全。

對...

他剛剛有點太投入了,許是因為很久沒有和對方這樣交流過,所以感覺格外強烈。

對方的氣息也不是太穩,聲音澀澀的,但是相較自己還是要輕鬆的多,他說:「你今天很熱情啊。」

舒岩懶得搭話,他現在全身每一塊骨頭都是慵懶的,他只想躺著。

那邊停了一下,估計是等不來下文,於是繼續說道:「我跟你說過的那個人,他出現了。」

舒岩的腦子此時和漿糊一樣,他努力平復了喘息,終於在想起對方說的是誰,是那個對方握不住的他。

「哦。」舒岩這一聲算是回答,因為他也不知道說什麼好,這個字最安全。

對...

顯示全部內容

|