| FindBook |

有 10 項符合

尋找聖靈戰士的圖書 |

|

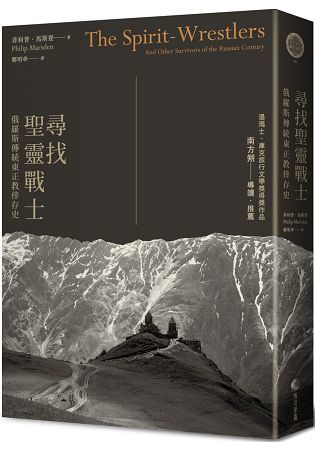

尋找聖靈戰士:俄羅斯傳統東正教倖存史 作者:菲利普‧馬斯登(Philip Marsden) / 譯者:鄭明華 出版社:馬可孛羅 出版日期:2018-11-08 語言:繁體中文 規格:平裝 / 368頁 / 21 x 15 x 2.5 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 336 |

宗教 |

電子書 |

$ 336 |

人文史地 |

電子書 |

$ 336 |

人文史地 |

$ 408 |

宗教命理 |

$ 408 |

旅行文學 |

$ 422 |

中文書 |

$ 422 |

英美文學 |

$ 432 |

旅行文學 |

$ 432 |

世界歷史 |

$ 432 |

宗教命理 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

在莫斯科,本書作者菲利普‧馬斯登遇上了一個正在閱讀高加索地區地圖的男人。他是一名杜霍波爾教友,一名「聖靈戰士」,俄國傳統東正教的倖存者。在被迫害的年代裡,大文豪托爾斯泰、凱薩琳大帝都曾伸出援手過。

這人啟始了馬斯登到一個奇異而模稜兩可的世界旅行的開端──在那個世界裡,沒有任何事足以和對宗教的堅定相提並論,在那兒,奇蹟是日常生活的一部分,也是那兒,惡劣的高加索山脈取代了俄國的大草原。

在一個被共產主義蹂躪的國度裡旅行,馬斯登尋找與前布爾什維克過往有關聯的人。在外界所不了解的俄國村莊,他遇見了勇敢但被這個世紀的風暴所困惑的男男女女,他也和亞茲迪總教長、流浪的醫生普希金,被放逐的喬治亞王子等各式各樣的人物面談。

他以如神仙故事般美麗的頓河南岸大草原景致,以及各種小人物的故事為背景,以開放而沒有偏見的心胸,用一種詩般的語言,流暢的行文,帶領讀者進入一個迷人的古老世界。

【國際好評】

馬斯登引人入勝的著作中,古老而不可思議的神祕論者、展示奇蹟者、聖靈戰士、莫若干教徒及其他特殊的教派,為讀者開啟了一個極不相同的俄國視野。

——米高‧克林根(Michael Kerrigan),《蘇格蘭人》(Scotsman)

馬斯登寫出了另一本讓人眼睛一亮的代表作。

——吉拉汀‧摩洛伊(Geraldine Molly),《大誌》(The Big Issue)

精緻有如旅遊書籍,讓我們分享到作者對於這些幾乎被遺忘的邊境民族的深刻理解,以及完全在我們的生活經驗之外的事物。對於我們及這個時代皆具有啟發性。

——莉莉安娜‧布里斯比(Liliana Brisby),《目擊者》(Spectator)

這本書最具誘惑的地方並非某件特別重要的事,亦非組成結構的人物,而是他可愛的錯誤,類似布朗運動,讓他在一次次的衝擊之間激盪不已。

——亞力克斯‧伊凡諾維奇(Alex Ivanovitch),《觀察家》(The Observer)

對於熱情、以村落為主體的老式俄國有珍貴的見解。

——安東尼‧沙汀(Anthony Sattin),《週日泰晤士報》(The Sunday Times)

行文精緻,描寫優雅,同時精練一如過去……最了不起的地方是他讓書中真實的人物自己發聲。

——愛德華、馬利歐特(Edward Marriott),《泰晤士報》(The Times)

馬斯登的新書總是充滿驚奇,《尋找聖靈戰士》超越一般的期待。」——莎拉‧安德遜(Sarah Anderson),《康納仕旅行者》(Condé Nast Traveller)

馬斯登到莫斯科以外的地方尋找答案是正確的——避開了這個城市中宗教領袖與蘇維埃權威制度對於道德服從之間的爭鬥。鄉間令人分心的事物較少,相互的對比也較呈原始狀態。但最終,最值得讚揚的是馬斯登並沒有為前蘇聯的宗教狀況提出任何答案,相反的卻提出許多問題;而且是好問題!

——法蘭克‧布朗(Frank Brown),《書簡》(The Tablet)

令人懷念的場景和無意中聽到的交談……這本書中許多角色讓人無法釋手。

——安納托‧利文(Anatol Lieven),《泰晤士報文學副刊》(The Times)

▍作者簡介

菲利普‧馬斯登Philip Marsden

被譽為英國旅行文學界的優秀作家。著作有:《遙遠的國度:衣索比亞之旅》(A Far Country: Travels in Ethiopia) 、《尋找聖靈戰士:俄羅斯傳統東正教倖存史》(The Spirits-Wrestler And Other Survivors of the Russian Century),及1994年獲得英國「毛姆獎」的《交會的所在:追尋亞美尼亞人的蹤跡》 (The Crossing Place: A Journey among the Armenians)、小說《布朗司基宅》 (Bronski House) 等書。現居住於英格蘭西南部的康瓦耳郡 (Cornwall)。

相關著作:《交會的所在:追尋亞美尼亞人的蹤跡(新版)》

譯者簡介

鄭明華

一九五八年生,輔仁大學英文系畢業。曾任職華視〈海棠風情〉節目企畫、採訪及總撰稿,以及《大地地理》雜誌資深撰述、總編輯。著作有小說《私奔》。譯作:《再會,西貢》、《西班牙》等。

相關著作:《交會的所在:追尋亞美尼亞人的蹤跡(新版)》《葉門》

|