導言

那是祖母對我說的最後一句話。她當時正受到重度阿茲海默症折磨,在我協助她吃午餐,甚至給她看家人的照片時,祖母都一言不發。我不確定她還認不認得我,可是當我推著輪椅帶她出門散步,祖母忽然找回她的聲音。我推著她走過人行道上的一處裂縫,她的輪椅顛簸了一下。她罵了聲:「狗屎!」(shit!)說出這個詞的這位女性,就算在極度惱火的時候,都很少說出比「扯蛋!」(Nuts!)或「見鬼!」(Darn it!)更重的話。在我這次來訪的接下來時間裡,她又陷入了沉默。

一八六六年,法國詩人波特萊爾(Charles Baudelaire)中風倒下,他失去了說話能力,除了不斷重複的一個詞,導致照顧他的修女將他趕出醫院:「天殺的!」(Cré nom!)──整句話是「奉主聖名」(sacré nom de Dieu)。這句話在今天英文中的同義詞,會是溫和的「該死」(goddamn)或「媽的」(damn),但在一八六六年,「天殺的」卻不可饒恕地冒犯了修女們,她們認為波特萊爾的精神發作是魔鬼附身所造成的。

嵌入波特萊爾和我祖母的腦海深處,即使在其他語言能力被奪走之後依然保存下來的,正是髒話。波特萊爾的咒罵觸犯了宗教禁忌,因為他妄稱主名;我祖母觸犯的禁忌,則是提及某些身體部位、排泄物及動作。千百年來,宗教和性/排泄物這兩種不可說的領域,你想要的話也可以稱之為神聖(the Holy)和狗屎(the Shit),產生了我們今天用來咒罵的所有「四字詞」(four-letter words)。咒罵的歷史就是這些髒話互動和交互作用的歷史。髒話的主要來源有時是神聖,有時則是狗屎,有時這兩個領域還會結合成在我們今天看來非比尋常的組合,比方說在宗教儀式上吼出的下流話。我們在二十一世紀的粗口多得難以挑選,從這兩個領域都能找到字眼,就像我兒子就讀的幼兒園裡,有一位早熟的四歲孩子這樣回應他的母親:「噢,幹我吧,耶穌!」

《當上帝踩到狗屎》是一部用英語咒罵的歷史。這本書將從一座公共建築上寫滿塗鴉的地方說起,上頭寫著「讀這行字的你是個死玻璃(faggot)」。這裡最受歡迎的演藝人員是嘴巴最髒的人,在每個街角都能聽到生動到連情感不甚敏銳的人都會被冒犯的髒話。這裡不是紐約,而是兩千年前的羅馬。我們將從古拉丁文說起,因為羅馬人對於穢語(obscenitas)的觀念,會影響到我們的穢語概念發展,除了共和政體、儒略曆(Julian calendar)及眾多文學經典,羅馬人也為我們提供了一套使用穢語的模式。不過,羅馬人的性欲基模(sexual schema)和我們大不相同,這導致羅馬人和我們的穢語有著耐人尋味的差異,如同本書第一章內容所述。相應而言,聖經則賦予我們神聖的領域,以及一套賭咒發誓的模式。這樣的賭咒發誓對天主至關重要,因為天主一再要求信徒向祂起誓,而且只能向祂起誓。在舊約聖經中,天主為了其至高地位而與近東地區的其他神祇爭戰,祂所運用的最強大武器之一便是賭咒發誓。

中世紀(一段漫長歲月,大約從西元四七○到一五○○年)處在神聖領域的牢牢掌控之下。儘管中世紀的英格蘭人運用了大量在我們今天聽來震驚和冒犯的詞彙,但他們對狗屎的領域卻不感興趣。賭咒發誓反倒是最能擦槍走火的語言,也就是真正的穢語,人們認為它足以損害天主的名譽,甚至實際上攻擊了耶穌。到了文藝復興時期(約西元一五○○至一六六○年),神聖與狗屎兩個領域更趨近平衡。基督新教興起,它對人類與上帝關係定義的改變,以及「禮貌」愈顯重要,都為穢語的發展創造了條件,而這正是與「合宜」、「禮貌」的行為定義相反的一種事物。十八和十九世紀則是狗屎取得優勢的時期,也就是我們今天認可為發展成熟的穢語。穢語在這個崇尚婉曲語(euphemism)的時代,可說是擁有了最強大的震驚及冒犯力量,此時就連腿(leg)和褲子(trousers)之類的詞彙,都會被認為太過丟人和下流。但如今世事難料,穢語和誓言都盛行於大眾論述中,隨時在電視、網際網路或政治辯論上都能清楚看到。

兩千多年來,咒罵都在誓言與穢語、神聖與狗屎的兩極之間交替。但一個詞彙如何成為髒話?幹(fuck)和砰(bonk)或睡覺,「耶穌基督啊!」(Jesus Christ!)跟「老天爺!」(Heavens Above!)差別又在哪?這些問題可以從幾種不同角度探討,如生理、語言學及歷史。

就生理而言,髒話對人產生的影響不同於其他字面上的相似詞。髒話誘發的皮膚電導反應(skin conductance response)比其他詞彙更強,甚至強過死亡或癌症等等引發情緒的詞彙。(皮膚電導反應藉由測量人們的皮膚導電程度,顯示一個人情緒受到刺激的程度。)髒話幫助我們應對身體受到的痛苦。在最近的一次實驗中,受試者在重複說著「狗屎」之類的髒話時,能夠將手浸泡在冰水中的時間,比他們重複說「射擊」(shoot)之類的中性詞彙時更持久。說髒話也會讓你心跳加快。而在字詞記憶測驗中,記得禁語也比記得非禁語更容易。要是你拿到一張混雜著穢語和中性詞彙的清單,你可以打包票,讓你過目不忘的必定是「幹」和「黑鬼」,而不是「親吻」和「憤怒」。

今天的科學家相信,髒話甚至也在我們腦中占據了不同位置。人類絕大部分的語言能力,都是由大腦皮質(cerebral cortex)區塊的「高級腦」(higher brain)主導,它也同時控制了自主行動和理性思考。髒話則儲存於「下腦」的邊緣系統(limbic system),它大致上負責掌控情緒、戰鬥或逃避反應(fight-or-flight response),以及調節心跳和血壓的自主神經系統。正因如此,我祖母和波特萊爾才能在其他語言能力都被疾病侵蝕之後,還能說出「狗屎!」和「天殺的!」。

就語言學而言,正如史蒂芬.平克(Steven Pinker)所言,髒話做為詞彙「劫持我們的注意力,迫使我們斟酌它令人不悅的含義」。含義(connotation)是字詞的包袱,相對於做為字典定義的直接意義(denotation),含義是隨著字詞而來的情緒關聯。認知心理學家提摩西.傑伊(Timothy Jay)從一間廁所牆上你來我往的塗鴉中,具體而微地看出這種區別。其中一行字寫道:「你們全都是他媽的花癡。」某人把「他媽的」(fucking)圈起來,在下面加了一句:「沒有其他種類了。」第二位作者選擇將「他媽的」解釋成直接意義、而非含義的用法。按照《牛津英語大辭典》,fucking的字面意義是「主動或被動進行性交」,但它可以產生很多種含義,從「很壞」到「非常好」不一而足。說真的,「他媽的花癡」可能有兩種意義,我們很難分辨這句話的語氣是讚賞還是惱怒。髒話幾乎全都是引申含義,它們夾帶的情緒負荷,超越了所指涉對象的禁忌地位。

換個方式說,如同某些語言學家的看法,髒話通常是用於非字面意義上的。「他幹她」是字面或直接意義的用法,指的是兩人性交。「去你媽的!」(The fuck you are!)則是非字面意義的用法,在此沒有人進行或指涉任何性行為,它只是一句強烈的否認。那個F開頭的字在此是做為加強語氣,重點在於它具有的含義,而非字面意義。我們冒犯他人最嚴重的話語,幾乎可說全是言外之意的用法(除了種族綽號〔racial epithet〕之外,如同下文所見)。

就歷史而言,髒話被認為相較於其他字詞,擁有一種與它們所表現的事物更為深沉和親近的連結。換言之,狗屎與那坨又臭又黏的噁心東西本身的關聯,比起大便(poop)或糞便(excrement)更加密切。這些詞彙生動地呈現出禁忌的身體部位、行動和排泄物,文化要求我們予以隱藏,無論是以衣物遮蔽、私下隱藏或是沖進馬桶。這套理論的其中一個版本,在二○○九年獲得美國最高法院的法律認證,當時審理的是一件涉及「脫口而出的粗話」(fleeting expletives)的案子,其中包括音樂人波諾(Bono)在金球獎頒獎典禮領獎時說的:「這真是、真是他媽的棒。」最高法院認同聯邦通訊傳播委員會(Federal Communication Commission, FCC)的見解,認為F開頭字詞的使用「總是喚起粗俗的性意象」,就連一位開心的搖滾樂明星使用這個字詞表述自己的驚喜,它「本身也含有性意涵」。這種觀念認為,當波諾說了「他媽的」,你就會忍不住產生人們(誰?)性交的印象。有些語言專家對聯邦通訊傳播委員會和最高法院的見解提出批判,而這個案件看來也很顯然涉及了言外之意的用法,運用的是引申含義。它與性無關,完全是在表達這位歌手是多麼高興和驚訝。但這並不會改變以下的事實:他媽的之所以取得英語中最難聽字眼之一的強烈情緒力量及地位,正是來自於它進入我們最深層的禁忌之一,並以其他字詞從過去到現在都無法做到的方式將它明白揭露的能力。

今天的我們很容易就能明白穢語是怎樣符合前文列舉的生理、語言學和歷史三項判準。但千百年來做為英語中最能擦槍走火、最冒犯語言的誓言呢?賭咒發誓可能具有兩種不同意義,一個正面,一個負面。就「好的」意義來說,誓言意味著在天主/上帝面前承諾說實話,這是真誠的賭咒發誓。這些誓言是今日社會重要的一部分:證人誓言如實說明,並且只說實話,公職人員就職時要宣誓,商人也要向太太發誓自己沒有和祕書亂搞(shtupping,意第緒語中「推搡」的意思)。而在以前,這樣的誓言是生死交關的事。人們因為拒絕在天主/上帝面前起誓,或以某種錯誤的方式發誓,而遭到囚禁甚至處死。而就「壞的」意義來說,誓言意味著褻瀆神明或妄稱神名,妄稱天主/上帝的名諱、提及祂的身體部位,或以其他方式貶損其榮光的字句。這包括讓天主/上帝做假見證,像是你在搞七捻三時發誓你沒做,或在生氣時大呼「耶穌基督啊!」等等。

誓言從中世紀以來歷經了漫長演變,那時「憑天主聖骨起誓」(by God’s bones)會比「屄」(cunt)更令人震驚。今天,天啊(God)和見鬼(damn it)兩個字(合起來等於天殺的)大概太過溫和,不足以讓多數人心跳加快,但我敢說,它們過去確實能讓人心跳加快。這點很難找到實驗證據,因為中世紀顯然沒有皮膚導電測驗這回事,雖然維多利亞時代的人們在十九世紀晚期發現了皮膚電阻感應(galvanic skin response),他們也沒有用來調查咒罵。不過,傳聞證據的確顯示出,誓言正如今天的穢語一般,是強烈情緒的載體和觸發器,也同樣儲存在腦部的「下腦」區塊。我們已經提到過波特萊爾和他那句「天殺的」,其他證據也能從早年對妥瑞氏症(Tourette’s Disease)患者的報告中發現。妥瑞氏症的特徵是動作和聲音各式各樣的抽動(tics),包括其中最出名的穢語症(coprolalia),即明顯不受控制地講粗口。一八二五年,第一位登記在案的妥瑞氏症病例,難以自制地喊出誓言和穢語,她是法國貴族當皮耶爾侯爵夫人(Marquise de Dampierre),間歇迸出的「奉主聖名」以及「狗屎」(merde)和「該死的豬」(foutu cochon)顯然震驚了整個社會。如此的均衡正是我們在十九世紀所能預期的。她的腦中交雜儲存著誓言和穢語,在不可抑制的衝動來臨時就會冒犯他人。

在語言學上,胡亂發誓的使用方式及原因一如我們今天運用穢語。十四世紀的一位裁縫被針扎到時,會叫嚷的是「憑天主聖骨起誓!」(或是指甲、血液、眼睛等等),而不是「狗屎!」昔日的誓言正提供了我們如今在穢語中尋求的情緒宣洩。中世紀的侮辱也經常以誓言做為開頭,如喬叟(Geoffrey Chaucer)《坎特伯雷故事》(Canterbury Tales, 1368)中的客店主人要求另一位朝聖者閉嘴時這麼說:「憑上天起誓,這種臭詩……連屁都不值。」(By God … thy drasty rhyming is not worth a turd)客店主人運用誓言做為強調語氣,以表明他有多厭惡另一位朝聖者的詩句。正如幹或屄,「憑上天起誓」在此也具有一種超出字面意義的冒犯力量。它是言外之意的用法,而非直接意義。

最後,我們可以從史料中證明,髒話與其所象徵事物的關聯比其他字詞更密切,誓言也是如此。在中世紀和文藝復興時期,人們認為誓言會對天主直接自動生效──這正是它們的力量所在。誓言迫使天主從天國俯視人間,見證某人所言屬實。這聽來出人意表,但某些誓言的形式(那些指著天主聖骨和其他身體部位起的誓),被認為是把安坐天國的基督給支解了。它們與其所象徵的事物關係至為密切,它們能在某些方面控制天主,甚至傷害祂。

英語還有其他許多定義及描述咒罵的術語,其中最重要的是種族誹謗和綽號。(綽號是指被描述的人、事、物理當具有的特徵,或者純屬侮辱性用語。)對大多數人來說,黑鬼(nigger)和巴仔(paki,對巴基斯坦人和南亞人的蔑稱)如今是英語中最冒犯他人的字眼。當然,對我而言,第六章和終章的種族誹謗部分是最難下筆的。我意外發現,一遍又一遍寫幹沒什麼困難,但思考和討論N開頭那個字(黑鬼)卻令我猶豫。一九七○年,《韋氏新世界字典》(Webster’s New World Dictionary)的總編輯對這些綽號也同樣比固有的性詞彙感到更不自在,將「種族或族裔羞辱用語」稱作「那些真正的穢語」。

種族誹謗在什麼樣的意義上是穢語呢?淫穢(obscene)是我們描述那些最惡劣、最冒犯他人字詞的用語,直到不久之前的過去,它們都是指涉及性交的穢語。種族誹謗獲得的禁忌地位,如今與那些提及或暴露特定身體部位的誹謗同等強烈,甚至猶有過之,因此我們同樣以淫穢稱之。但種族誹謗與性交或排泄物的穢語也有更深的親緣關係。使用它們、甚至是聽見它們,都會讓我們自覺骯髒和道德不潔。史蒂芬.平克是這麼說的:「聽到黑鬼這個詞,不管有多短暫,都是在試圖思考非裔美國人有些可鄙之處,因而在一個價值判斷被注入字詞定型的共同體之中明確表達出來。」幹和屄這樣的詞,象徵著必須以衣物掩蓋或隱藏於私生活中的事物;巴仔和黑鬼則象徵著必須從思考中隱匿,不該去想的事物。(儘管不得不說,在某些發言者的共同體中,黑鬼不只可以被人思考,還可以成為一種讚美,一種情感標誌,以及尊稱,它有助於在那些年輕非裔美國男人占絕大多數、以正向方式使用它的群體中創造一種集體認同感,正如《黑鬼:一個麻煩字眼的奇異歷程》〔Nigger: The Strange Career of a Troublesome Word〕作者蘭道.甘迺迪〔Randall Kennedy〕所指出的。)

從最嚴謹的字面意義來說,詛咒(cursing)是乞靈於神明降禍於某人。但那些對於「如何不在子女面前咒罵」提供建言的部落客,都不曾說明要如何不當著子女的面呼求上帝震怒懲罰鄰居。他們解釋的是你要如何降低使用幹他的(fuck it)和狗屎的頻率。褻瀆(profane)是神聖的相反,是瀆神且不敬的。但謾罵(profanity)歷經弔詭的轉折之後,如今幾乎專指穢語,如同杭特.湯普森(Hunter S. Thompson)在信件往返中說明的:「我對你『不滿於(我在)信中使用的謾罵』這件事尤其意外……我對此只能說,滾你的吧(Fuck Off)。」這些字眼如今被揀選為穢語,正是字典所提供的證明,表示宗教咒罵不像過去那樣強而有力了。曾經一度經由呼求或褻瀆天主的字句發揮的語言功能,如今大多是由指稱禁忌身體部位及行動的字詞所履行。

虛詞(expletives)起先是對文句或韻文的意義毫無增添,僅供填空之用的字句。薩繆爾.詹森(Samuel Johnson)形容亞歷山大.波普(Alexander Pope)「他早已從詩句中摒棄虛文」時,他並不是說青少年時代的波普在改邪歸正之前,聽來就像是饒舌歌手阿姆(Eminem);他的意思反倒是說,波普的詩作擺脫了無意義的填充字句,像是和藹的紳士之類描述,或從而、緣此之類的裝腔作勢。虛詞逐漸用來指稱髒話,是因為它們也往往幾乎不會添加一句話的字面意義,即使能添加巨大的情緒力道──想想波諾,不要想波普。

粗俗(vulgar)語言則劃出了階級區別,它是未受教育的一般民眾使用的語言。它之所以成為咒罵的同義詞,是因為千百年來,「平民百姓」被認為比其他人更常使用褻瀆或淫穢的語言。這種看法可由「像補鍋匠一樣咒罵」這句老話證實(補鍋匠是游走各地修理鐵器的工匠,只比流浪漢略高一階)。但同樣古老的另一句話「像老爺一樣咒罵」,則說明了人們也認為上層階級不會少用他們的那一份褻瀆語言。(第五章將探討咒罵的階級面向,維多利亞時代的人們對粗俗和社會階級憂心忡忡。)

瀆神(blasphemy)、辱罵(abusive language)、髒話(dirty language)和惡言(bad language)也都可以用來指涉這樣或那樣的咒罵。英語一點都不缺少指涉我們所關注那些字眼的方式。但正如我們在這簡短的討論中所見,這些用語也歷經不少滑移。當你咒罵時,你可以罵某人「蠢蛋」(shithead),或者用更咬文嚼字的方式,例如這句古老的意第緒語:「願你的牙齒掉到只剩一顆──那樣你就會牙痛。」「蠢蛋」是咒罵,「願你的牙齒掉落」則不是,即使如同下文所見,它與賭咒發誓有關。我們在必要時會討論這些有可能包含或不包含髒話的範疇,但我們會聚焦於誓言與穢語。這兩個用語最貼切地反映了人們千百年來如何咒罵的歷史真實──我們將要討論的所有字句,全都屬於這兩個包羅萬象的類別,即使每一個也可以各自算作辱罵、謾罵、虛詞,或是你想到的任何定義。

在本書所涵蓋的漫長時期中,絕大多數時候只有誓言被稱作或被認為是「咒罵」;穢語則自成一種單獨的「放蕩」(wanton)或「淫穢」語言類別。一直要到十九世紀晚期,「咒罵」才同時指向誓言和穢語,大概是在F開頭那個字及其相關字眼變得令人震驚和冒犯,開始被當成髒話之後不久。我嘗試在我自己對咒罵一詞的運用之中反映這項歷史實踐。對於二十世紀之前的時期,我試著保存誓言和穢語之間的區別;自二十世紀以降,我則以當代意義運用咒罵一詞,它將宗教誓言與性/排泄物穢語兩種「惡言」都包含在內。

為什麼要寫一本談咒罵的書?在我七歲那一年,一位朋友對我說,她在放學後要給我看一些可怕的東西。我心中充滿好奇。那時我們小學二年級,學校裡會有什麼東西這麼糟糕?放學後她帶我出去,我們來到操場上。就在那裡,在那個形狀有如毛毛蟲的攀爬設施上,某個聰明人寫下了「幹他的狗屎」(fuck shit)。我知道第二個字是什麼意思,但不懂第一個字。結果她也不知道。我問她這是什麼意思,她透露:「你要是把這兩個字放在一起,那真的很難聽。」(我們顯然比起美國大多數兒童更被呵護:心理學家提摩西.傑伊研究過兒童咒罵的模式,發現「咒罵在三到四〔歲〕之間確實急速攀升。」也許我兒子幼兒園裡的那個小孩其實並不那麼早熟。)

從某些方面來說,本書試圖說明我和我的朋友何以會跑去盯著那隻毛毛蟲看,既感到有趣,也覺得難為情和困惑。七歲的我並不明白F開頭那個字的意思,但我認出了它的力量;如今我對它的所知多過任何需要知道的人,但我聽見它被人使用時卻真心感到驚嚇,儘管正如前文所見,我提到它很多次,這正是哲學家所謂的「使用與提及的區別」(use-mention distinction)。本書正是對這些字眼力量的證言,即使在我思考和論述它們將近十年之後,這些字眼還是能夠冒犯我。

我很清楚,其他人受到《當上帝踩到狗屎》這本書某些部分冒犯的風險是真實存在的。有些人不喜歡書名;其他人反對我重複提及某些性穢語的次數;我自己則對種族誹謗卻步。要是你現在還沒被本書冒犯的話,接下來你很有可能被冒犯。我只能在此事先致歉。是有可能概略地討論誓言這一主題而不具體提及任何一句,許多中世紀作者都這麼做。而在一九三○年代,艾倫.沃克.瑞德(Allen Walker Read)寫了篇長文討論「幹」這個字,卻從頭到尾不曾將它拼寫出來。但每個人的界線各不相同,對於什麼話可說、什麼話不可說也各有說法。對某些人來說,就連「閉嘴!」(Shut Up!)都是必須嚴格避免的「惡言」。倘若我試著用一種連最敏感的讀者都能研讀而不感害臊的方式寫書,那樣的書會很艱澀、令人困惑,趣味恐怕也會大減。正如薩繆爾.詹森在兩位女士稱讚他編纂字典時不收「下流話」的回答:「什麼!我親愛的!原來你們想要找它們!」

今天的大多數人不只被咒罵驚嚇,也看不起它。哈佛大學的一位人類學教授信心十足地跟我說過,咒罵是心靈怠惰的表現,是某人沒有能力想出更新穎的方式表達他或她自己,而在語言上依賴這支枴杖。《控制幹譙:遏止幹譙完全指南》(Cuss Control: The Complete Book on How to Curb Your Cursing, 2000)一書作者詹姆士.歐康納(James O’Connor),在他所列舉的咒罵二十四項錯誤中總結了這種常見的心態,包括「它表現出你缺乏自制力」、「它揭露了人格缺失」、「它是粗暴、怠惰的語言」以及「它缺乏想像力」。

否認咒罵在某些方面屬於「惡言」恐怕不太誠實。髒話是冒犯人的、粗俗的,當然也會被濫用。但它們的作用也是英語其他字詞所不能企及的。它們是我們用以傳達極端情緒最有力的字詞,不論正面或負面。它們侮辱和冒犯他人(不管你喜不喜歡,這就是語言的一種功能);它們對痛苦或強烈感受提供情感宣洩做為回應;它們也以其他字詞辦不到的方式鞏固團體成員彼此的關係。當我們在說話或書寫時選擇用字遣詞,我們會有意識或無意識地考量許多因素。我們會考慮自己想要傳達的情感姿態。我們也會評估自己談話的對象和自身的處境。有時考量了所有這些因素之後,我們需要運用正式的措詞和慎重的語氣。但在其他時候,唯有一兩句髒話才能達到我們的需求。換言之,語言是工具箱,咒罵則是榔頭。你可以試著用螺絲起子的把手、扳手或老虎鉗把釘子敲進木頭裡,但只有榔頭才是為這項任務量身打造的。

咒罵在今天的語言裡扮演著重要角色,一如昔日;光是咒罵本身就值得認真斟酌與研究。但咒罵同時也是一副出奇合適的眼鏡,可以經由它回顧歷史。人們為了自己在乎的事物而咒罵,過去也是這樣。一部咒罵的歷史為千百年來人類情感生活某些最重要的主題描繪出一張地圖。本書的部分內容記錄了髒話如何隨著時間而變遷,比方說,幹如何取代了搞(sard)和睡(swive);「憑天主聖骨起誓」是如何曾經比這三個字的任何一個都更為人所禁忌;以及維多利亞時代的人為何對吹簫(gamahuche)、假屌(godimiche)和口交(the huffle)如此憂慮。但本書也是對這些字眼所引起的文化關注所進行的研究。你願意的話,也可以說本書是四字詞的歷史,是對數千年來說英語的人最關注的事物,以及它如何展現在咒罵之中的回顧。

我必須強調「說英語的人」這點,是因為本書開頭幾章雖然是在斟酌古羅馬的穢語,以及聖經中賭咒發誓的根源,但部分原因(即使未必是主因)卻是它們為英語運用的歷史提供了深層背景。我聚焦於英格蘭和美國的咒罵,而不具體分析澳洲、印度、南非或加拿大等其他英語文化中的咒罵,一來是因為詞庫實在太過龐大,再者,大多數最重要的穢語在任何使用英語的地方也都會用上。

不論何時有人說英語,許多人都相信我們今天正在經歷一次史無前例的咒罵大流行。《印度時報》(Times of India)最近報導了青少年讀物之中令人憂心的咒罵語彙增加。英國《每日郵報》(Daily Mail)則在一個頭條中宣告,「咒罵文化詛咒了我們所有人」。《紐約時報》也刊登文章討論「公眾人物運用粗俗語言的頻率增加」。一九七二年,喬治.卡林(George Carlin)出名地列舉了七個不能在電視上提及的字眼:屎、尿(piss)、幹、屄、吸屌的(cocksucker)、幹你娘的(motherfucker)和奶子(tits)。如今除了某三個之外你都可以講,這取決於你說話的時機和如何使用這些字眼。

但我們真是在經歷一次流行病嗎?咒罵就像氣候,它會經歷週期。古羅馬人的耳朵被他們在生活周遭聽見和看見的「直白拉丁語」給灼燒。而在中世紀,褻瀆神明的誓言使用得太過頻繁,讓當局擔憂天主自身可能因此受傷,宗教作家軟硬兼施苦勸威逼,只為了讓人們停止咒罵。倘若我們現在比起十八和十九世紀的人們更常公開咒罵,我們也沒有咒罵更多。就算我們正在經歷一次咒罵的大流行,它既不是第一次也不是最後一次。

對於咒罵的焦慮背後存在著一種恐懼,害怕文明不過是一層掩蓋住混亂狀態的虛飾。我們擔憂這層脆弱的薄膜會被咒罵給撕裂,它違背了這麼多禮貌和理性論述的指令,為這麼多難以控制的衝動發聲。但實情是,我們一直都與髒話並存,無論它們可能是何種樣貌,今後也會一直並存下去。它們是語言和我們的語言運用固有的一部分。某些研究顯示,當代的英語使用者每一天會用上八十到九十個髒話──或許可以試試看不用我們(we)、受格的我們(us)和我們的(ours)等等代名詞,我們對它們的使用也差不多是這個比例。一如健康的大腦同時需要「高級腦」的大腦皮質和「下腦」的邊緣系統,健全的社會也同時需要「好」語言和「壞」語言。我們需要正經無可非議、得體無懈可擊的演說,但我們也需要骯髒、粗俗又美妙的穢語和誓言,為我們做到其他字詞都辦不到的事。

| FindBook |

有 14 項符合

當上帝踩到狗屎:人類世界三千年來的髒話文化史的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

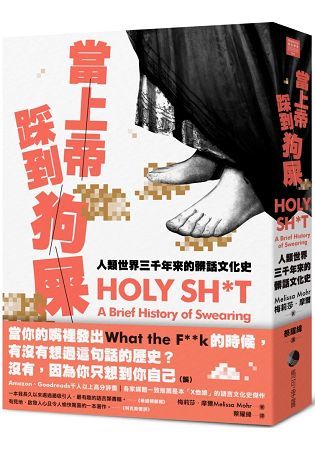

圖書名稱:當上帝踩到狗屎:人類世界三千年來的髒話文化史

有沒有想過這句話的歷史?沒有,因為你只想到你自己(誤)

Amazon、Goodreads千人以上高分評價

各家媒體一致推薦是本「X他娘」的語言文化史傑作

一本我長久以來遇過最吸引人、最有趣的語言類書籍。──《華盛頓郵報》

有見地、啟發人心且令人愉快驚喜的一本著作。──《科克斯書評》

《當上帝踩到狗屎》是一部用英語咒罵的歷史。這本書將從一座公共建築上寫滿塗鴉的地方說起,上頭寫著「讀這行字的你是個死玻璃(faggot)」。這裡最受歡迎的演藝人員是嘴巴最髒的人,在每個街角都能聽到生動到連情感不甚敏銳的人都會被冒犯的髒話。這裡不是紐約,而是兩千年前的羅馬。……──梅莉莎.摩爾

【內容簡介】

界定何謂「髒話」、何謂「穢語」是亙古不變的常態,例如到今天我們仍有電影、電視分級制度,香港有「淫褻物品審裁處」,台灣也有國家通訊傳播委員會(NCC)負責把關,但究竟什麼是淫穢的?什麼是骯髒的?什麼話語讓人「不堪入耳」、「臉紅心跳」?卻在不同時空有著不同的定義。

本書作者梅莉莎.摩爾別出心裁又充滿啟發,透過語言流變考察了人類歷史,精采而充滿趣味地考察英語的兩種咒罵起源:穢語和誓言,從古羅馬和聖經時代直到今天,揭開英語中淫穢及神聖語言長期演變的歷史。這段旅途有著許多驚喜,例如古羅馬人口中的穢語跟我們現代人些地方極為相似,古羅馬人罵人時不會問候別人母親,而是用性禁語,如「欠我幹」之類的方式表達對方是位處弱勢、被動的地位。此外,古羅馬人也常常把髒話塗鴉在廁所牆上,這到今天仍相當常見。

隨著教會興起,中古歐洲漸漸成為基督教社會,髒話的形態則有所改變,此時的語言禁忌多半跟上帝有關,如妄稱上帝的名諱、隨便拿上帝之名起誓,反倒是羅馬時代關於性有關的禁語就不再是髒話。

文藝復興時期之後又是一波轉變,人們開始重視隱私,十六、十七世紀之前,不管是國王、貴族或平民,在公共場合打野砲、便溺或是裸露身體的現象時有所聞,但如今時代風氣轉變,過去可以在眾目睽睽之下出現的行為,如今都因為變得「羞於見人」而成為穢語。而進入十九世紀的維多利亞時代,又是另一番風景,像「腿」(leg)、「褲子」(trousers)這類現在看來稀鬆平常的字語,都因當時人認為會產生性聯想,而不能隨便說出,這實在讓人無法想像。至於對現代人來說,什麼才是事關重大的穢語呢?作者認為多半跟「種族歧視」字眼有關,提到一句「黑鬼」,可能會造成很大的爭議。

《當上帝踩到狗屎》是一部語言史與文化史的佳作,也是對語言圖騰及禁忌的認真探索。它標記了人們使用的髒話在千百年間變遷的軌跡,並思考造就這些轉變的文化因素,每個時代的文化和思想都成為造就該時代「穢語」的沃土。

【國際書評】

身為一個在文字和口語溝通中約有百分七十五仰賴各式各樣穢語、粗話及謾罵的人,我發現這本書引人入勝,而且啟發心智。梅莉莎.摩爾的學術研究嚴謹,文筆犀利逗趣;從第一頁開始,《當上帝踩到狗屎》就是本X他娘的傑作。我們就是自己指著發誓和咒罵的事物,而這本小書為我們的自我理解做出了令人深感愉悅的重大貢獻。──亞當.曼斯巴赫(Adam Mansbach),《紐約時報》暢銷書排行榜冠軍著作《他X的去睡覺》(Go the F*ck to Sleep)作者

聰穎又令人愉悅……摩爾女士帶著我們踏上一趟耳朵不時嗡嗡作響的口語墮落之旅,穿越中世紀和近代早期(經由早期聖經譯本屎尿用詞的有趣分析)來到維多利亞時代,然後是我們自己的時代。──《華爾街日報》

摩爾的書寫完全閃耀著喜悅和娛樂……這本書他X的精采,對於不這麼認為的人則是無以名狀。──《衛報》

一本我長久以來遇過最吸引人、最有趣的語言類書籍。──《華盛頓郵報》

有見地、啟發人心且令人愉快驚喜的一本著作。──《科克斯書評》

作者簡介:

梅莉莎.摩爾Melissa Mohr

史丹佛大學文學博士,專長中世紀與文藝復興文學,《衛報》、《星期日泰晤士報》、《華爾街日報》、《赫芬頓郵報》作家。作者目前定居於麻州的薩默塞特。

譯者簡介:

蔡耀緯

台灣大學歷史研究所碩士,譯有《大歷史:從宇宙大霹靂到今天的人類世界》、《平凡的美德:分歧世界的道德秩序》、《恐怖的總合:ISIS洗腦、勒贖心戰的內幕,變化莫測的大恐攻,如何襲捲世界》、《1921穿越福爾摩沙:一位英國作家的臺灣旅行》、《臺灣邊疆的治理與政治經濟1600-1800》等書。

TOP

章節試閱

導言

那是祖母對我說的最後一句話。她當時正受到重度阿茲海默症折磨,在我協助她吃午餐,甚至給她看家人的照片時,祖母都一言不發。我不確定她還認不認得我,可是當我推著輪椅帶她出門散步,祖母忽然找回她的聲音。我推著她走過人行道上的一處裂縫,她的輪椅顛簸了一下。她罵了聲:「狗屎!」(shit!)說出這個詞的這位女性,就算在極度惱火的時候,都很少說出比「扯蛋!」(Nuts!)或「見鬼!」(Darn it!)更重的話。在我這次來訪的接下來時間裡,她又陷入了沉默。

一八六六年,法國詩人波特萊爾(Charles Baudelaire)中風倒下,他失...

那是祖母對我說的最後一句話。她當時正受到重度阿茲海默症折磨,在我協助她吃午餐,甚至給她看家人的照片時,祖母都一言不發。我不確定她還認不認得我,可是當我推著輪椅帶她出門散步,祖母忽然找回她的聲音。我推著她走過人行道上的一處裂縫,她的輪椅顛簸了一下。她罵了聲:「狗屎!」(shit!)說出這個詞的這位女性,就算在極度惱火的時候,都很少說出比「扯蛋!」(Nuts!)或「見鬼!」(Darn it!)更重的話。在我這次來訪的接下來時間裡,她又陷入了沉默。

一八六六年,法國詩人波特萊爾(Charles Baudelaire)中風倒下,他失...

»看全部

TOP

目錄

導言

第一章 以羅馬人的直白說話(古羅馬)

第二章 在地上如同在天上(聖經)

第三章 賭咒把天主剁碎(中世紀)

第四章 穢語的興起(文藝復興時期)

第五章 婉曲語的年代(十八、十九世紀)

第六章 「幹他們全部」(二十世紀以降的咒罵)

結語

誌謝

圖片出處

第一章 以羅馬人的直白說話(古羅馬)

第二章 在地上如同在天上(聖經)

第三章 賭咒把天主剁碎(中世紀)

第四章 穢語的興起(文藝復興時期)

第五章 婉曲語的年代(十八、十九世紀)

第六章 「幹他們全部」(二十世紀以降的咒罵)

結語

誌謝

圖片出處

TOP

商品資料

- 作者: 梅莉莎.摩爾 譯者: 蔡耀緯

- 出版社: 馬可孛羅 出版日期:2018-12-08 ISBN/ISSN:9789578759404

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:400頁

- 商品尺寸:長:210mm \ 寬:150mm

- 類別: 中文書> 歷史地理

|