揭開意義的面紗

詩人、作家暨翻譯家 邱振瑞

正如大江健三郎的《定義集》書名一樣,我們要全面概括他在著述中隱含的政治思想,以及更多關注的文化議題,絕對是一項艱難的任務。首先,評論者必須充分掌握其長期以來言論特徵,必須理解他作為日本左派作家的立場與文化批判所產生的影響,僅止這樣思想脈絡,自然要構成巨大的挑戰,因為回應的同時意味著我們正參與這些問題的思考,否則我們很可能走向去脈絡化的歧途,最終失去表達見解的機會。自二〇〇六年四月起,大江健三郎開始在《朝日新聞》撰寫文化隨筆,每個月連載一篇,直到二〇一二年三月為止,為期六年共計寫出了七十二回,這就是《定義集》一書的原型。此書出版之前,他在這基礎上做了修改和補充。然而,就其整體思想面貌而言,這些問題意識都屬於大江健三郎的風格,一種必須再三思索方能獲得理解的文本。

從在這本《定義集》當中,我們可發現大江健三郎博覽群書的品味,在某種程度上,他因過多援引西方思想家的論述,而遭到讀者指其掉書袋的批評,儘管如此,他直面當代日本的困境所表現的憂慮和憤怒應是不容懷疑的。因為這是他同時代的日本作家不願面對的禁忌,不想踩踏的思想地雷。以他撰寫報導文學《沖繩札記》,以及二戰美軍攻打沖繩島致使沖繩島民「集體自殺」的事件為例,卻遭到了政府指控,說他嚴重悖離歷史事實,而惹來了筆禍和訴訟。此外,他還把論題指向了廣島被投下原子彈的慘狀,以及日本第五福龍號漁船船員在比基尼海域從事捕鮪魚作業時,不巧遇上美國進行氫彈試爆而受到大量輻射曝露的恐怖事件。他在文中說道,「雖然距離爆炸中心地還有一百六十公里遠,但是純白的『死亡之灰』還是像大雪一般下個不停,踩在甲板上還會留下腳印。我們覺得奇怪,把白灰帶了回來,從裡面驗出了超高劑量的輻射能,以及美軍視為最高軍事機密的氫彈結構。(中略)

……氫彈真正可怕之處,不僅是其爆炸的威力,更在於同時釋放出大量的輻射能。了解氫彈爆炸的破壞力以及看不見的輻射能有多麼可怕的全世界有識之士唯恐人類正走向滅亡,無不提高了危機意識。」

進一步地說,大江健三郎在非核家園和反對重啟核能發電廠的議題上,似乎有著前瞻性的預見。尤其在二〇一一年三月十一日,東日本大地震引發了大海嘯,導致福島第一核能發電廠的爐芯熔毀海水倒流海裡的災難,輻射災害尚未妥善解決的現今,我們不得不說大江健三郎的論述文章,確實已發揮了檄文般的作用,至少已讓多數懷抱憂患意識的日本國民,因這個呼籲而更團結起來,向政府部門表達最深的恐懼。當然,正如前述他不止關注政治問題的提起,他還透過他熟知的或與之通信的作家思想,對自身的思考努力做出定義,而這些思考過程的痕跡,在其論述中占有重要的位置。我們甚至可以延伸認為,他與這些作家的交往,即是他透過「他者」的目光,來省思自己的文化處境。在這代表性的作家當中,有俄國作家杜斯妥也夫斯基、憤怒金剛般的魯迅、法國文化人類學家李維史陀、東京大學法文系教授,同是也是其恩師渡邊一夫、思想評論家加藤周一、小說家井上廈、音樂家武滿徹,以及以《東方主義》批判西方中心主義聞名的薩伊德等等,都在他的引述中發揮著人文思想的啟示意義。

然而,這僅止是我們從其日文的語境中所做的理解,最終我們仍舊要穿越大江健三郎晦澀的論述風格,必須讀懂其西式語法的行文習慣,我們才能看清其文字背後的隱喻。因為每個認真的讀者似乎都有堅持,他們期待作者是否像馬克斯‧韋伯那樣,把我們從置身於由自己所編織的意義之網中拉脫出來,提示我們根據對於意義的探求,而不是尋求規律的實驗科學,最後讓我們回到在社會的實踐中來理解和定義文本。因此,從跨文化領域的意義來說,我們要感謝中文版的臺灣譯者,若沒有其清醒自信的翻譯,把文章譯得通達可讀,那麼我們自以為認識的大江健三郎的思想,將形成某種程度的缺陷。

在此,必須指出,大江健三郎被歸類為左派作家,在意識型態和政治立場上,有傾向中國的情懷,仰慕魯迅的文人風骨,經常以魯迅的思想為典範,藉以批評日本天皇制以及戰後的政治體制,但正因為如此,引起日本右派人士的不滿,數度遭到言語的暴力恐嚇。的確,大江健三郎成名甚早,於青年時期即作為日本作家的成員前往中國訪問,於一九九四年獲頒諾貝爾文學獎,作家地位達到了頂峰,之後受到中國讀書界的推崇,多數重要的作品皆有中譯本,我們很難在政治領域上,對大江健三郎賦予太多政治思想的期待。然而,我們不必為此沮喪,與中國的譯本比較閱讀,臺灣的中譯版發揮著求真直言的精神,完整保留著大江健三郎的微言大義。他文章的結尾中,這樣聲援異見人士劉曉波:「相較之下,我雖然聽見來自大陸的批判之聲,但身為一個活到晚年,一再重讀魯迅文章的人,日後若有機會見到中文作家,我會告訴他我支持劉先生。並且,不需要『瞞人眼目』的修辭。」從這段文字來看,大江健三郎的文字風格,並不全然是曖昧與含混的,在關鍵的時刻,在不容迴避的場合,他同樣會表達自己的立場,儘管其俢辭帶有日本式的謙和,而使心急的讀者一時沒察覺出來。基於這樣的修辭精神,我們似乎有理據做出判斷:大江健三郎領取諾貝爾文學獎之時,以〈我在曖昧的日本〉為題致詞那樣,他既回應了同為諾獎得主的川端康成的演說〈我在美麗的日本〉,同時也為其思考日本政治體制的總和,做出屬於自己的定義。那是一種不受時代局限,忠實於自我的定義,而且勇敢地揭開意義的面紗。

| FindBook |

有 13 項符合

定義集:諾貝爾獎得主大江健三郎,首部思想隨筆集的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

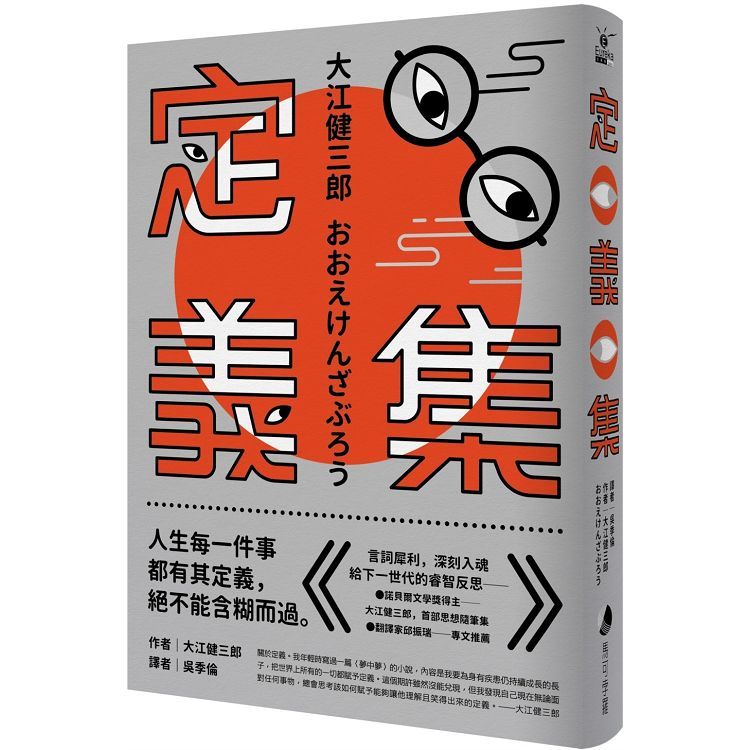

圖書名稱:定義集:諾貝爾獎得主大江健三郎,首部思想隨筆集

絕不能含糊而過

諾貝爾文學獎得主大江健三郎,首部思想隨筆集

翻譯家邱振瑞.專文推薦

生命中所邂逅的一切,都化為筆下毫無矯飾的真摯省思──

《定義集》是日本著名作家、諾貝爾文學獎得主大江健三郎於《朝日新聞》刊載的專欄文章集結而成,共72篇,書寫他對於教育、歷史、政治、社會等議題的觀察與心得。

大江在書中或評論當代政治、核能議題,也述及自身經歷的訴訟事件,或以其獨有的行文風格寫下和妻兒的互動、與年輕人分享讀書寫作的方法,以及緬懷許多著名作家的言談著述,如李維史陀、薩伊德、米蘭.昆德拉、加藤周一、井上廈、鶴見和子、魯迅等。引述這一切的同時,一併對所接觸到諸多事物及其延伸意義,進行種種思考。

「不管是從書裡讀到的也好、是從別人那裡聽來的也罷,這些我尊敬的人們在我記憶中留下的話語,成了現在的引述文字。」

此書正是一本凝聚大江健三郎長年所思所感的觀察隨筆。

作者簡介:

大江健三郎

諾貝爾文學獎得主。一九三五年生於日本愛媛縣。東京大學法國文學系畢業。就讀大學期間的一九五八年,以《飼育》獲得第三十九屆芥川賞,此後勤於寫作,持續引領日本現代文學發展,並獲得多項文學獎,如《萬延元年的足球隊》(谷崎潤一郎賞)、《洪水淹沒我靈魂》(野間文藝賞)、《聽雨樹的女人們》(讀賣文學賞)、《新人啊,醒來吧》(大佛次郎賞)等。一九九四年以長篇小說《個人的體驗》榮獲諾貝爾文學獎。著作有:《再見,我的書!》、《為什麼孩子要上學》、《給新新人類》、《水死》、《大江健三郎自選集》等多部作品。

譯者簡介:

吳季倫

曾任出版社編輯,目前任教於文化大學中日筆譯班。譯有井原西鶴、夏目漱石、森茉莉、太宰治、安部公房、三島由紀夫等多部名家作品。近期譯作《劇本結構論》(馬可孛羅)。

推薦序

揭開意義的面紗

詩人、作家暨翻譯家 邱振瑞

正如大江健三郎的《定義集》書名一樣,我們要全面概括他在著述中隱含的政治思想,以及更多關注的文化議題,絕對是一項艱難的任務。首先,評論者必須充分掌握其長期以來言論特徵,必須理解他作為日本左派作家的立場與文化批判所產生的影響,僅止這樣思想脈絡,自然要構成巨大的挑戰,因為回應的同時意味著我們正參與這些問題的思考,否則我們很可能走向去脈絡化的歧途,最終失去表達見解的機會。自二〇〇六年四月起,大江健三郎開始在《朝日新聞》撰寫文化隨筆,每個月連載一篇,直到二〇一二年三...

詩人、作家暨翻譯家 邱振瑞

正如大江健三郎的《定義集》書名一樣,我們要全面概括他在著述中隱含的政治思想,以及更多關注的文化議題,絕對是一項艱難的任務。首先,評論者必須充分掌握其長期以來言論特徵,必須理解他作為日本左派作家的立場與文化批判所產生的影響,僅止這樣思想脈絡,自然要構成巨大的挑戰,因為回應的同時意味著我們正參與這些問題的思考,否則我們很可能走向去脈絡化的歧途,最終失去表達見解的機會。自二〇〇六年四月起,大江健三郎開始在《朝日新聞》撰寫文化隨筆,每個月連載一篇,直到二〇一二年三...

顯示全部內容

目錄

推薦序 揭開意義的面紗 邱振瑞

關懷的目光與好奇之心

在益友的觀測下調整軌道

領略滑稽之辯證

幼稚的態度與倫理化想像力

民族如同個人,亦會受挫或犯錯

重新閱讀是全身運動

我們切勿重蹈覆轍

日本人的見解討論

事後諸葛也能盡棉薄之力

「重新學習」與「重新教導」

當人類淪為機器……

完善涵養的成果將會土崩瓦解

重新撰寫那段經過刪改的文字

將兩種表述形式串連起來

一個小說家在大學裡得到的啟迪

人生中邂逅的所有言語

與「魁偉之人」同行

我們一輩子都要記住

寫作是一種「生活習慣」

關於貶抑...

關懷的目光與好奇之心

在益友的觀測下調整軌道

領略滑稽之辯證

幼稚的態度與倫理化想像力

民族如同個人,亦會受挫或犯錯

重新閱讀是全身運動

我們切勿重蹈覆轍

日本人的見解討論

事後諸葛也能盡棉薄之力

「重新學習」與「重新教導」

當人類淪為機器……

完善涵養的成果將會土崩瓦解

重新撰寫那段經過刪改的文字

將兩種表述形式串連起來

一個小說家在大學裡得到的啟迪

人生中邂逅的所有言語

與「魁偉之人」同行

我們一輩子都要記住

寫作是一種「生活習慣」

關於貶抑...

顯示全部內容

|