| FindBook |

有 8 項符合

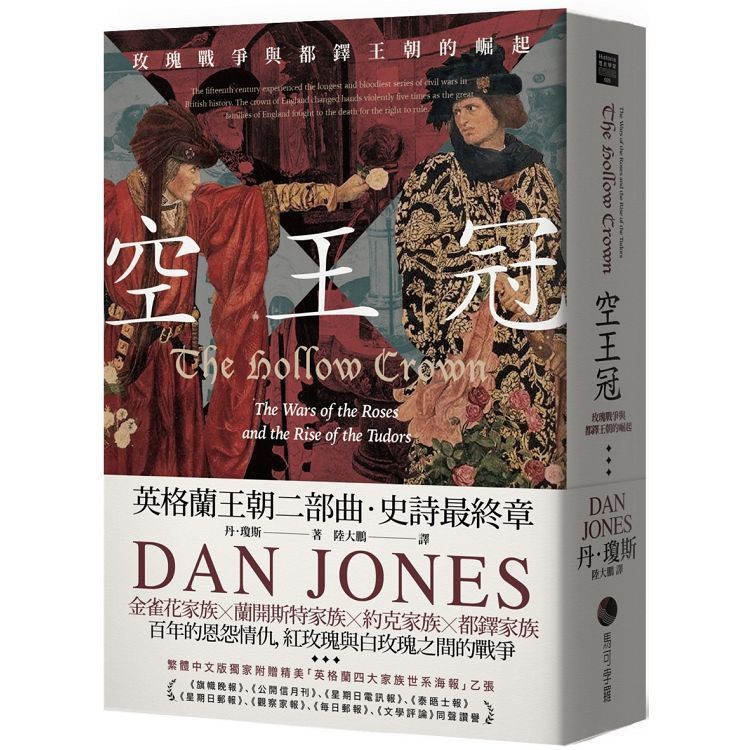

空王冠的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 270 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 392 |

世界史地 |

$ 442 |

史地 |

$ 442 |

史地 |

$ 468 |

旅遊 |

$ 493 |

中文書 |

$ 493 |

世界國別史 |

$ 504 |

Social Sciences |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

我的上一本書《金雀花王朝》講述的是英格蘭最偉大的中世紀王朝建立的故事。而本書講的是金雀花王朝的滅亡。兩本書在時間上並不是嚴絲合縫的承接關係,但我希望讀者可以將它們視為互為補充的著作,一起來閱讀。在這兩本書裡,我的目標都是講述一個非同小可的王朝故事,並且我努力讓我的故事有可靠的學術支撐、訊息量大並且引人入勝。

──丹.瓊斯

綿延百來年的家族內戰,只為了一頂「虛無」的王冠,

烽火遍布了整個英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和愛爾蘭

紅玫瑰蘭開斯特與白玫瑰約克百年恩怨情仇

最終也為中世英格蘭送上輓歌,自此邁入文藝復興的新時代

《空王冠》是歷史學者丹.瓊斯《金雀花王朝》的續作,以傻子國王理查二世昏庸無能,引發王室旁支覬覦王位為背景。理查的祖父愛德華三世有兩支後裔:蘭開斯特家族與約克家族,其中蘭開斯特家族廢黜了理查二世,篡奪王位,引起約克家族不滿,進而引發兩家族爭奪王位的內戰。由於蘭開斯特家族代表家徽是「紅玫瑰」,約克家族代表家徽是「白玫瑰」,因此後人又稱之為「玫瑰戰爭」。

這場玫瑰戰爭前後打了數十年,背後除了是兩大家族爭奪王位之戰,同時也是兩方的貴族支持者爭權奪利、擴張地盤的機會。但最終,蘭開斯特家族跟約克家族不堪長年內戰,勢力日漸衰弱,家中人丁也愈益凋零,權力落到都鐸家族手上。同時英格蘭貴族也因多年廝殺,短短五十年內竟然有將近五十個家族消失滅絕,中世紀擁有強大封建力量的貴族也嚴重削弱了。

這場內戰最後以兩家族聯姻和談結束,且由都鐸家族接任英格蘭王位,開創接下來的都鐸王朝。為了統合國內各方勢力、消弭內戰的傷痕,都鐸國王採用了兩個家族的玫瑰,組成一個紅白相間的「都鐸玫瑰」,象徵戰爭結束、恢復和平。自此,英格蘭也走出了中世紀,中央集權取代了封建分權,邁入新的文藝復興時代。

【丹.瓊斯作品集】

《金雀花王朝:開創英格蘭的武士國王與王后們》

《空王冠:玫瑰戰爭與都鐸王朝的興起》

《聖殿騎士團:以上帝之名戰鬥的騎士組織》(書名暫定,預計2020年出版)

作者簡介

丹.瓊斯Dan Jones

丹.瓊斯是專攻歐洲中世紀史的歷史學者、《標準晚報》專欄作家和新聞工作者。他畢業於劍橋大學,是英國歷史學家大衛.史塔基(David Starkey)的得意門生,目前和妻子及兩個女兒生活在倫敦。瓊斯的歷史著作甚多,目前已出版討論英格蘭農民起義的《夏日之血》(Summer of Blood, 2009),講述英國十二至十六世紀王朝歷史的《金雀花王朝》(Plantagenets, 2012)、《空王冠》(The Hollow Crown, 2014),以英國議會政治為主題的《大憲章》(Magna Carta, 2014),以及近年出版的《聖殿騎士團》(The Templars, 2017)。馬可孛羅文化預計出版《金雀花王朝》、《空王冠》與《聖殿騎士團》三本書。

譯者簡介

陸大鵬

南京大學英美文學碩士,精通英、德、法三種外語,熱衷西方文學和歷史。譯有羅傑.克勞利《海洋帝國》、《一四五三》、《財富之城》、《征服者》,蒙提費歐里《沙皇時代》,以及丹.瓊斯的《金雀花王朝》、《空王冠》等書。

|