| FindBook |

有 12 項符合

十字軍戰爭全史(十字軍史權威喬納森.賴利-史密斯畢生巨作,了解十字軍戰爭九百年始末的必讀經典)的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 3 則評論,查看更多評論 |

|

|

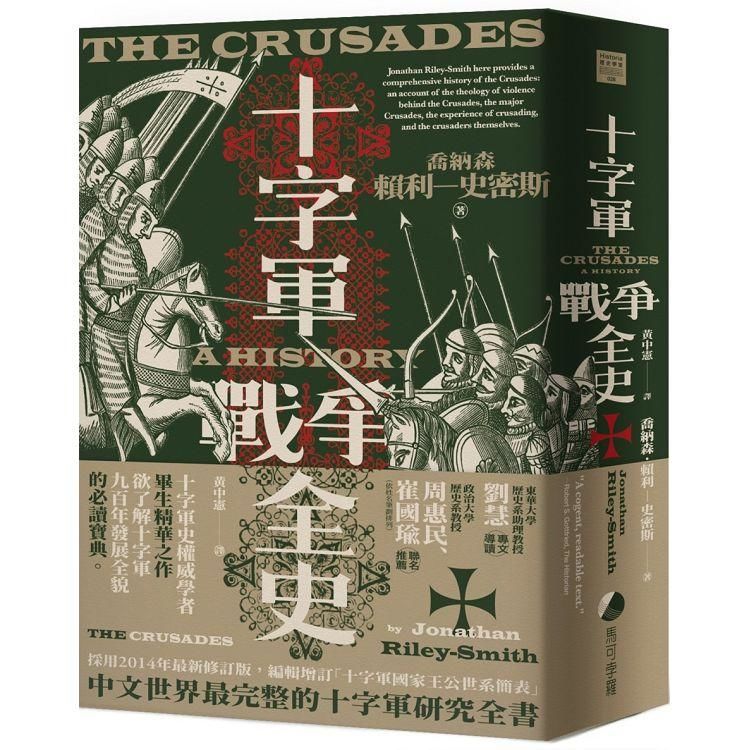

十字軍戰爭全史(十字軍史權威喬納森.賴利-史密斯畢生巨作,了解十字軍戰爭九百年始末的必讀經典) 作者:喬納森.賴利-史密斯(Jonathan Riley-Smith) / 譯者:黃中憲 出版社:馬可孛羅 出版日期:2020-01-02 規格:平裝 / 單色 / 576頁 / 15cm×21cm |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

東華大學歷史系助理教授劉慧 專文導讀

政治大學歷史系教授周惠民、崔國瑜 聯名推薦(依姓名筆劃排列)

【內容簡介】

《十字軍戰爭全史》講述中世紀暨宗教史上一個極重要的主題,該運動自十一世紀初始,直至十九世紀,歷時數百年,深刻影響了歐洲乃至中東、北非的歷史。

已故的喬納森.賴利-史密斯教授是劍橋大學榮退教授、十字軍領域的世界級權威,本書探究十字軍遠征的起源、發展與結束,內容包羅廣泛又清楚易懂,是研究十字軍遠征者必讀的寶典。此外,本書還回顧了過去與現下的十字軍史領域研究成果,以及諸如十九世紀浪漫主義和現今伊斯蘭極端主義對十字軍史研究的影響,讓中文世界的讀者也能一覽西方史學研究的脈動。

本書的英文版曾二度改版(1987年初版、2003年二版、2014年三版),廣受英語世界讀者好評。本次馬可孛羅是採用最新的2014年三版,作者在新版中放入了更多新研究資料,並將十字軍的討論範圍延伸到了十九世紀。凡是欲了解歷次十字軍遠征,以及十字軍在世界史上之重要性的學者、學生和一般讀者,本書都是必讀佳作。

◆到底是十字軍東征,還是十字軍戰爭?

1096-1291年這段期間在近東發生的九次「十字軍東征」,只是整場「十字軍戰爭」的一部分,原因有三:

一、歐洲從北邊的波羅的海到南邊的伊比利半島,都有十字軍,所以十字軍不只是「東征」,應正名為「十字軍戰爭」。

二、賴利-史密斯教授認為,廣義的十字軍延續到了1892年,而非終止於1291年阿卡城陷落。

三、十字軍征伐的對象不只是穆斯林,更多是基督教中的異端教派。

◆2014年新修三版增訂:

一、關於十字軍遠征理論、史學研究方法和轉譯文本的新資料。

二、更廣的探討範圍,論及十九世紀十字軍運動的衰落。

三、有用的教學材料,例如修訂過的參考書目、地圖、插圖、新大事紀等等。

作者簡介

喬納森.賴利-史密斯Jonathan Riley-Smith

英國十字軍史研究專家,十字軍與拉丁東方研究學會創始人。畢業於劍橋大學三一學院,劍橋大學伊曼努爾學院榮退教授。編著有《牛津插圖十字軍史》、《十字軍地圖集》、《十字軍簡史》、《十字軍、基督教與伊斯蘭教》等數十部與十字軍和拉丁東方相關的作品。

譯者簡介

黃中憲

政大外交系畢,專職筆譯。譯有彭慕蘭《大分流》,傑克.魏澤福《蒙古帝國》三部曲,法蘭西斯.福山《政治秩序的起源》,東尼.賈德《戰後歐洲六十年》,約翰.達爾文《未竟的帝國》、《帖木兒之後》,史蒂芬.普拉特《帝國暮色》、《太平天國之秋》、《湖南人與現代中國》,以及卜正民《維梅爾的帽子》、《塞爾登先生的中國地圖》等書。

| |||

| |||

|

|

2021/05/16

2021/05/16 2020/06/27

2020/06/27