| FindBook |

有 6 項符合

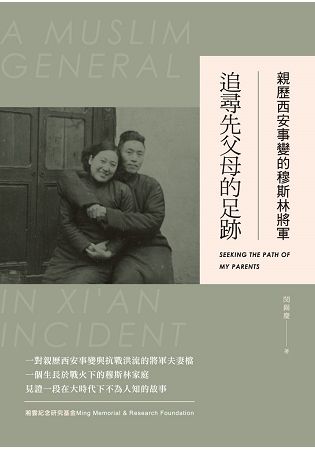

親歷西安事變的穆斯林將軍:追尋先父母的足跡的圖書 |

|

親歷西安事變的穆斯林將軍:追尋先父母的足跡 作者:閔錫慶 出版社:新銳文創 出版日期:2018-09-25 語言:繁體中文 規格:平裝 / 192頁 / 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 175 |

毛澤東及中國近/當代人物 |

$ 220 |

中文書 |

$ 220 |

中國歷史 |

$ 225 |

社會人文 |

$ 225 |

歷史 |

電子書 |

$ 250 |

中國史地 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

圖書名稱:親歷西安事變的穆斯林將軍:追尋先父母的足跡

「有一回,母親坐火車到西安去探訪父親,誰知就在父親送走母親當晚的第二天凌晨,發生了舉世震驚的西安事變。」──閔錫慶

本書是美國華裔律師閔錫慶(Marian Ming)回憶父母親生平的家族史著作。全書共分為三大部份:第一部分紀錄了作者父親閔湘帆(1896-1989)與母親仝道雲(1903-1996)結識於國民政府北伐時期的故事、刻劃了閔湘帆在擔任西北剿總司令部之處長時,遭逢舉世聞名的西安事變的驚險經過。閔湘帆隨後在抗戰時擔任軍政部軍需設計委員會少將委員,掌管淞滬前線六十萬將士的糧秣重任,而仝道雲則擔任國民政府賑濟委員會委員與軍政部設計委員,投身於大後方的宣傳和賑濟救災。本書深刻描寫了兩人投身於對日抗戰洪流的始末與在戰火中搶救難民孤兒之著名事蹟。本書的第二部份則講述了閔氏家族對自身伊斯蘭信仰與回族身份的省思與奉獻,亦映照了大時代下穆斯林在中國的處境。本書最末,則回顧了作者閔錫慶在戰火下成長、求學並發揚光大於美國的心路歷程。

|