攤開關東地方的地圖,以北部某個地點畫出半徑約十公里的圓。其中人家櫛比鱗次,孩子們在陽光底下歡笑,普通人過著普通的生活。

如果你知道在這個小小的圈內,十七年之間竟然有多達五名女童失蹤,會作何想法?她們每一個不是以淒慘的死狀遭人發現,就是被誘拐後就此下落不明。而且凶手仍然逍遙法外。

這並非小說,而是事實。

「這麼小的地方,不可能有好幾個會對女童下手、甚至殺害她們的人。」一名失去女兒的家屬,傾訴這應該是同一名歹徒所為。

我也這麼認為。

但是,如果警調單位不把它們視為「連續案件」,會發生什麼狀況?或是逮捕了其中一起案子的歹徒,便將其他案子視為「已破案」,會怎麼樣?而且遭到逮捕的「歹徒」其實是被冤枉的。

在日本平凡無奇的那個小地方、在那個或許你就居住其中的普通街區,你將天天與那名未曾入獄服刑的「殺人犯」擦身而過。就在馬路上、公園裡、柏青哥店、超市裡。或許你有年幼的女兒,或許你有妹妹,或許你有孫女。誰敢說不會再出現第六名犧牲者?沒有人能保證明天被捲入慘案的不會是自己重要的人。

事實上就發生了這種狀況。就是以「足利案件」為中心掀起的種種。

警方逮捕了一個名叫「菅家利和」的男子,宣稱他就是「誘拐殺人犯」,檢察官將他起訴,最高法院做出無期徒刑判決,這一連串過程受到媒體大肆報導。為這些凶惡案件夜不安枕的市民,總算放下心來,回到各自的日常生活。

然而事實上,這是一起冤案。由於不當的偵辦手段及粗糙的證據、虛假的自白,菅家先生長達十七年半之間,被囚禁在監獄裡度過。這實在太駭人聽聞了。國家只要鐵了心,就可以剝奪一個無辜人民的自由與時間。更可怕的是,國家同時還送給了「真兇」一項特別優惠,那就是名為「時效」的沙漏。儘管後來司法承認錯誤,還給菅家先生清白,然而「真兇」卻得到了不會被追捕的免死金牌。

但是──這樣就好了嗎?

倘若確定那是一起冤案,警方不是只要重啟偵辦就好了嗎?檢察單位也行動起來就是了。媒體難道沒有必要報導這樣的危險性嗎?

我只是一個小記者,只能將我查到的事實報導出來。這是我的職責。我從報社記者出發,長年擔任雜誌記者,也曾是個攝影師,現在任職於電視台。不過我做的事情都一樣。我不斷地前往現場,一步一腳印地追查案件、事故,長達三十年。調查報導的領域,就是我的戰場。

身為週刊記者時,我寫過一本書《被殺了三次的女孩──誰讓恐怖情人得逞?桶川跟蹤狂殺人事件的真相及警示》。「三流」週刊雜誌要以嚴肅認真的調查報導去對抗「一流」媒體不斷排放的「政府機關發布的訊息」,需要付出難以想像的勞力。但我仍獨力採訪,最後揪出凶手,並且報導了警方偵辦上的各種問題。

如今重提這些,並不是為了炫耀。

而是因為《被殺了三次的女孩──誰讓恐怖情人得逞?桶川跟蹤狂殺人事件的真相及警示》所報導的案子,與「足利案件」的結構相似得驚人。

那個時候,我見識到警方為了自我防衛,敢於撒下什麼樣的彌天大謊,也正視到媒體如何受到警方發布的可疑資訊所操弄。司法與媒體像這樣聯手打造出來的高牆幾乎牢不可破,在它面前,一介小記者完全是無力的。光是為了傳達出這種狀況的一鱗半爪,當時的我甚至必須寫下一整本書。

然而遺憾的是,狀況絲毫沒有改變。

不,甚至更加惡化了。當然,長達三十年都身為媒體一員的我,也必須負起部分責任。但我在本書想要表達的,並非已證明是冤案的「足利案件」就是終點,而是它原本應該是起點才對。我要揭露的,是司法意圖埋葬的「北關東連續女童誘拐殺人案件」,以及背後即將被封印起來的「真兇」,還有某個「炸彈」。

最重要的是,我想要傳達出一件事。

那就是在這個國家,有五個聲音最為微弱的年幼女童,毫無道理地從這個世上消失了。

我不會坐視不管。

絕對不會。

「下午三點四十八分釋放!再審前就釋放了!」

「菅家先生!恭喜出獄!」

從打開約五十公分的廂型車車窗外,媒體記者的喊叫聲和連續作響的攝影機快門聲、閃爍不停的閃光燈宛如怒濤般灌進車子裡來。二○○九年六月四日,一輛車子從千葉監獄開了出來,菅家利和先生(六二歲)從車窗探出身體,向車子周圍推擠的媒體揮手致意。由於史無前例的DNA型別重新鑑定,確定了這是一起冤案,菅家先生從被囚禁了十七年半的監獄重獲自由了。是檢察官主動投降認輸了。

應該是採訪記者的我也不知為何身在同一輛車內,沐浴著閃光燈,緊踏雙腿,舉著攝影機。我看著觀景窗,拍攝著頭髮花白的老年男子。

上空有許多轟隆作響的採訪直升機。只要離開監獄大門,一定會有許多媒體機車跟上來追蹤這輛車子。對於這突發的「再審前釋放」的異常狀況,各家媒體似乎都卯足了全力。

自從我和菅家先生第一次見面,還不到五分鐘,然而我們卻對彼此頗為瞭解,關係十分奇妙。

長達十七年半的監獄生活──我尋思該對菅家先生說什麼。是「辛苦了」?還是「真是一段漫長的時間」?到底該說什麼才好?就在我猶豫不決的時候,車子不斷地前進。沒時間了。結果發出口中的,卻是一句再陳腐不過的話:

「菅家先生,出來外面了……」

菅家先生看向我,露出微笑,說:「我好高興。」然後不停地點頭。

廂型車離開監獄,駛上國道,前往已經安排好記者會會場的千葉市內的飯店。車窗外「花花世界」的風景稀鬆平常,但菅家先生卻一臉稀罕,看個不停。

就在這一刻,長達兩年的採訪即將要畫下句點了。但這並非意味著結束。這代表的是,今天才是真正的起步。

「北關東連續誘拐殺害女童案件」。

歷經迂迴曲折,總算成功讓菅家先生獲得釋放,這應該會讓這一連串案件總算浮上檯面。聽起來或許奇妙,但為了將我堅信的事實傳達給世人,無論如何我都必須先讓菅家先生離開監獄才行──

事情要回溯到兩年前。

二○○七年六月,地點是日本電視台報導局。

快報的鈴聲、什麼人的怒吼聲、年輕工作人員跑來跑去的振動等等交錯的一隅,一字排開的電視螢幕底下,有一張資料堆積如山、隨時都像要崩塌的辦公桌。是經歷報社、雜誌,現在成為電視台社會部記者的我的座位。

頭銜雖然不同,但做的事情和以前完全一樣。我沒有參加記者俱樂部,只是前往現場,負責企劃採訪和調查報導。我埋沒在忙著採訪每一天的街頭新聞和節目製作的年輕工作人員當中,執著於單一案件、事故,找來對他們來說應該很神祕的消息,偷偷摸摸地採訪。但我依舊像雜誌記者時代那樣追蹤殺人犯、調查警方撒手不管的未偵破案件等等,工作一樣腳踏實地。

「一起去吃個飯如何?」

社會部部長杉本敏也向在座位看地方報的我攀談。據說他以前是田徑選手,擔任過警視廳、司法機關等記者俱樂部的部長,是一名資深記者,現在已是不折不扣的管理階級。

「終於來勸我自願離職了嗎?」我玩笑以對,部長帶我去的地方,是平常的我完全不會涉足的華麗的銀座。鑽進陰暗細小的石板路巷弄,拐了幾個彎,穿過一道小矮門,裡面是一家有著高級白木吧台的壽司店。我覺得這個地方與我實在太格格不入了。畢竟我腳下踩的是輕量登山鞋。案件、事故、災害。由於不知何時必須前往什麼樣的現場,我總是穿這種鞋。

鮪魚中腹、海膽、河鰻。

平日我會光顧的,都是新橋高架橋底下的燒烤店,在那裡燻得渾身煙味。眼前豪華的握壽司讓我完全忘了資遣的擔憂,大快朵頤。就在我的右手即將伸向最後一道小黃瓜卷時,杉本部長輕輕地吐出一句話:

「其實,我想要來做個報導特別節目。」

伸向壽司的手縮了回來。我交抱起手臂,仰望天花板。

「喔……這樣啊。」敷衍的應聲在壽司店寧靜的空氣裡飄盪著。

部長一雙大眼熠熠生輝地說了起來,話中充滿熱情,他所揭露的構想極為壯闊:決定一個主題,連續報導一整年,而且報導的結果,「將會推動日本」。

被擺了一道。

這根本就是在指派任務嘛。而且是難度極高的任務──

後來節目名稱決定為《ACTION 推動日本》(ACTION 日本を動かすプロジェクト),不過,這可是要以一整年單位來進行的報導。我強裝平靜,轉著眼珠子尋思。而且還要「推動日本」呢。規模如此宏大的工作,我這個分不清是從週刊雜誌榮升還是淪落到電視台的不良記者,實在不可能扛得下來。不過……大半壽司都已經落入胃袋了,如果把剩下的小黃瓜卷原封不動地奉還,有可能放我一馬嗎?部長完全不知道我內心正打著這些小里小氣的算盤,將那雙大眼睜得更大,繼續說道:

「清水你的話,以未偵結的懸案為主題如何……?」

「懸案」嗎?這個詞確實很吸引案件記者的心。不過在「推動日本」的企劃中,負責這樣的主題,意味著什麼?

不是就意味著「偵破」案子嗎?所謂「推動」,就是這麼回事。但我既不是警察也不是檢察官,只是隨處可見的一般記者。我的工作是調查、採訪並傳播給大眾,「偵破案件」可不屬於我的業務。確實,過去我也經驗過跳脫記者本分的工作,但我的能力可沒那麼高超。

我詛咒著被壽司釣上鉤的自己,只能對著白木吧台悄聲嘆氣。

幾天後,我把一位女士請到公司的咖啡區。

對方名叫杉本純子。姓氏和把我推入地獄深淵的部長一樣,因為容易混淆,所以我都叫她全名。杉本純子以前是所謂的新聞談話節目的記者。我第一次和她交談,是在一九九九年「和歌山毒咖哩案件」的現場。當時我是攝影週刊雜誌《FOCUS》的記者。後來我們不知道在現場碰面過多少回,然後現在不知何故,竟變成同一家電視台的同事。我心想既然如此,把她也一起拖下水好了。

一九九九年,一躍成為矚目焦點的埼玉縣「本庄保險金殺人案件」,主角是名叫八木茂的公司社長。媒體為了報導連續發生在他身邊的可疑死亡案件,陸續上門採訪,而八木也落落大方地應對,還在自己經營的居酒屋舉辦了多達二○三場的收費記者會,並一貫自信十足地回答「我絕對清白」。

八木對我的採訪和報導似乎很不滿意,在記者會上當面痛罵我:「你們雜誌的報導是什麼鬼!」還把我封為「最爛記者」,將我的名字張貼在居酒屋牆上。這算是一種通緝公告嗎?簡而言之,就是要讓我丟人現眼。我們雜誌對他都還是匿名報導,他卻已經把我的姓名公開「報導」了。當時杉本純子指著那張對我來說根本是妨礙名譽的公告,捧腹大笑。但既然是來自命案嫌犯的評價,「最爛記者」的封號我甘之如飴。

杉本純子對這個企劃案很起勁,立刻帶來「未偵結懸案」的清單。我的要求是:「既然要查,就調查快超過追訴期的案子吧。」在這個時間點,重大案件還有「公訴時效」。即使是可能被判處死刑的重大刑案,凶嫌只要逃過二十五年,就可以順利脫身。而我非常痛恨時效這東西。我的想法是,既然要發揮影響力,當然要找那些倘若置之不理,可能會就此無疾而終的案子。

清單上列出的「未偵結懸案」,數目有二十多起,從「世田谷滅門血案」、「八王子超市『南平』(ナンペイ)槍殺案」等知名案件,到我沒聽過的案子都有,並整理出案情概要,分量不少。我研究著這份清單,目光被整然並列的其中一行給吸引了。

「柏青哥店誘拐女童案」。

原來還沒有偵破嗎……?

「橫山由香里誘拐案」。這是一九九六年七月發生在群馬縣的誘拐女童案。案發當時,我稍微採訪過這起案子。

一名四歲女童橫山由香里從太田市的柏青哥店失蹤了。這有可能是一起誘拐案,監視器拍到的可疑男子被視為重要嫌犯,公開相貌,但沒有更進一步的進展,偵辦觸礁。由於案情細節沒有公開,連時效到期日都不清不楚。

儘管正值盛夏,影像中的男子卻穿著近黑色的長袖夾克和鬆垮的長褲。他看也不看柏青哥機台,大步在店裡逛著。不知不覺間,男子在長椅上的由香里小妹妹旁邊坐下來,在她耳邊細語了什麼。由香里小妹妹不知為何做出開心的動作。男子指著店外,走了出去。晚了一些,由香里小妹妹就像追上去似地離開店裡……

只留下餘味極糟的這段影像,由香里小妹妹至今依舊下落不明。群馬縣警將影片中的男子視為誘拐案的重要嫌犯發布通緝。電視上不斷地播放這段影片,海報也張貼在全日本的各個街頭。我在札幌、大阪和鹿兒島等地,都看過這張海報好幾次。然而卻沒有得到任何有用的資訊,也未能查出男子的身分。甚至都有錄到特徵十足的步態的影片了,為什麼卻查不到歹徒?腦袋一隅,令人厭惡的不安感陣陣向我送出訊號。

黑、藍、綠。我拿著清單,隨手按壓著四色原子筆的按鈕。最後按出來的是紅色。

就是這個案子。

我將筆尖抵在那一欄,圈了起來。

| FindBook |

有 9 項符合

連續殺人犯還在外面──由冤案開始,卻也在冤案止步:北關東連續女童誘拐殺人案未解之謎的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

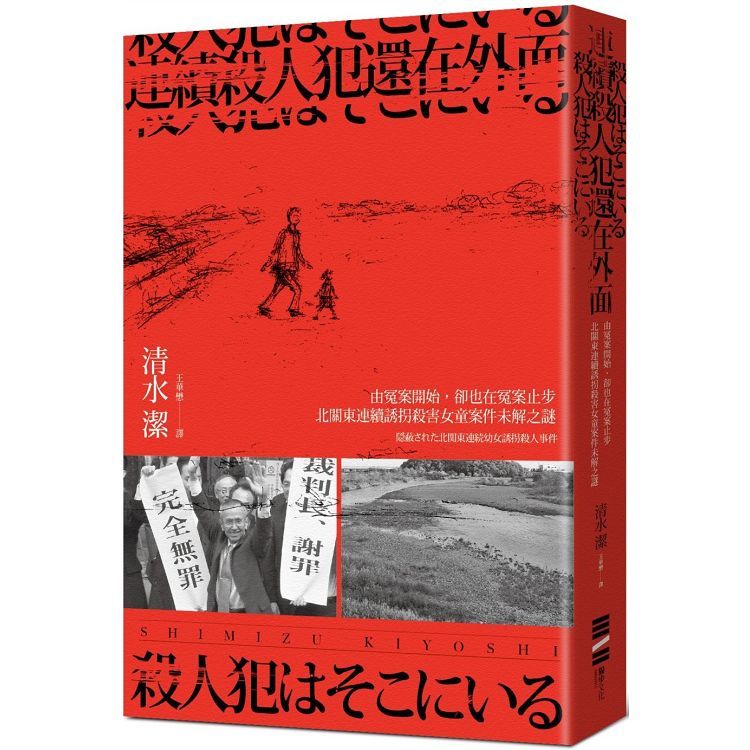

圖書名稱:連續殺人犯還在外面──由冤案開始,卻也在冤案止步:北關東連續女童誘拐殺人案未解之謎

一個被司法粗暴奪走將近二十年人生的冤案受害者,

自上世紀起始終逍遙法外的連續殺人犯。

《被殺了三次的女孩》作者再次挺身而出──

揭開日本司法的黑暗面,推翻科學辦案的神話。

日本二〇一六年最知名書籍行銷案「文庫X」的真身,銷量已破三十萬大關。

本書特色:

★榮獲新潮紀實大獎、日本推理作家協會獎

★將日本二十一世紀最知名冤獄「足利案件」傳達給社會大眾,

還給遭到警方無理強迫自白,導致入獄近二十年的菅家利和清白。

★戳破DNA神話以及日本司法的黑暗面

★被譽為「調查報導的聖經」,日本報導文學的必讀之作!

★長踞日本亞馬遜網路書店排行榜高位,日本讀者4.5顆星震撼推薦!

★日本二〇一六年最知名書籍行銷案「文庫X」真身,作者的熱情感動無數讀者!

我要揭露的,是司法意圖埋葬的「北關東連續誘拐殺害女童案件」,

以及背後即將被掩蓋的「真兇」,還有某顆「炸彈」。

最重要的是,我想傳達一件事。

那就是在這個國家,有五個聲音最為微弱的年幼女童,

毫無道理地從這個世上消失了。

我不會坐視不管。

絕對不會。──清水潔

在日本北關東地區的群馬縣與栃木縣縣境,

方圓不到十公里的小地方,

自七〇年代末期開始至九〇年代,

陸續發生四起女童誘拐後遭到殺案的重大案件。

直到一九九〇年栃木縣警方逮捕了一名男性,

警方宣布此人便是其中三起案件的兇手;

然而這名男性自入獄以來始終主張自己清白。

任職日本電視台報導局的清水潔,注意到了這一連串誘拐殺害女童的陳年懸案,

也留意到這名名叫菅家利和的男性多年來從獄中發出的悲痛求助。

長年擔任記者的嗅覺,讓清水感到事情不尋常,主動追查此一懸案;

卻撞上了遠比《被殺了三次的女孩──誰讓恐怖情人得逞?桶川跟蹤狂殺人案件的真相及警示》

更高聳的高牆、更巨大的阻礙……

四個失去生命,一個至今仍不知所蹤的小女孩;

始終無法知道真相的父母;

遭到司法粗暴奪走將近二十年人生的男人;

還有逍遙法外數十年的連續殺人犯──

賭上記者尊嚴,面對不肯面對錯誤、聯手阻擋通往真相之路的日本司法界,

清水潔再次走上為平凡人討公道的孤寂旅程……

【名家推薦】

「對不起。我不知道該怎麼推薦這本書。

我實在想不出來要怎麼讓各位覺得這本書『很有趣』、『很有魅力』,所以決定以隱藏書名的方式販賣這本書。

我堅信沒有人看了這本書,會不為所動。這本書不是小說,對不看小說的人來說,或許有些難度。

但是,即使如此,我還是希望你能讀這本書。

作者的生存方式一定會打動你,你一定會對於原來這個世上有著這樣的人感到熱血沸騰;

而且對於這個世上竟有如此荒謬的事情感到憤怒。

這部作品描繪了我們不可不知的現實,而你的常識或許會被徹底顛覆,所以我強烈希望你能閱讀這部作品。」

──長江貴士(「文庫X」發起人/日本知名書店店員)

輔仁大學法律系助理教授林琬珊專文解說

作家臥斧

作家馬欣

青鳥文化製作執行長蔡瑞珊

資深記者胡慕情

台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡

台灣冤獄平反協會

震撼推薦

作者簡介:

清水潔

1958年生,日本知名調查記者。曾為新潮社《FOCUS》調查記者,現為日本電視台報導局記者、解說員。以桶川跟蹤狂殺人事件的調查報導獲得日本新聞工作者會議(Japan Congress of Journalists)大獎以及編輯嚴選雜誌報導獎。2014年以《連續殺人犯還在外面──由冤案開始,卻也在冤案止步:北關東連續女童誘拐殺人案未解之謎案》獲得新潮紀實大獎、日本推理作家協會獎。

相關著作:《被殺了三次的女孩──誰讓恐怖情人得逞?桶川跟蹤狂殺人案件的真相及警示》

譯者簡介:

王華懋

專職譯者,譯有數十本譯作。近期譯作有《今晚,敬所有的酒吧》、《便利店人間》、《無花果與月》、《戰場上的廚師》、《花與愛麗絲殺人事件》、《破門》、《一路》、《海盜女王》等。

譯稿賜教:huamao.w@gmail.com

章節試閱

攤開關東地方的地圖,以北部某個地點畫出半徑約十公里的圓。其中人家櫛比鱗次,孩子們在陽光底下歡笑,普通人過著普通的生活。

如果你知道在這個小小的圈內,十七年之間竟然有多達五名女童失蹤,會作何想法?她們每一個不是以淒慘的死狀遭人發現,就是被誘拐後就此下落不明。而且凶手仍然逍遙法外。

這並非小說,而是事實。

「這麼小的地方,不可能有好幾個會對女童下手、甚至殺害她們的人。」一名失去女兒的家屬,傾訴這應該是同一名歹徒所為。

我也這麼認為。

但是,如果警調單位不把它們視為「連續案件」,會發生什麼狀況?或是逮...

如果你知道在這個小小的圈內,十七年之間竟然有多達五名女童失蹤,會作何想法?她們每一個不是以淒慘的死狀遭人發現,就是被誘拐後就此下落不明。而且凶手仍然逍遙法外。

這並非小說,而是事實。

「這麼小的地方,不可能有好幾個會對女童下手、甚至殺害她們的人。」一名失去女兒的家屬,傾訴這應該是同一名歹徒所為。

我也這麼認為。

但是,如果警調單位不把它們視為「連續案件」,會發生什麼狀況?或是逮...

顯示全部內容

目錄

推薦序

前言

第一章 動機

第二章 現場

第三章 受託

第四章 決斷

第五章 報導

第六章 成果

第七章 追蹤

第八章 串音

第九章 劇震

第十章 山路

第十一章 警鐘

後記

文庫版後記

前言

第一章 動機

第二章 現場

第三章 受託

第四章 決斷

第五章 報導

第六章 成果

第七章 追蹤

第八章 串音

第九章 劇震

第十章 山路

第十一章 警鐘

後記

文庫版後記

|