| FindBook |

有 12 項符合

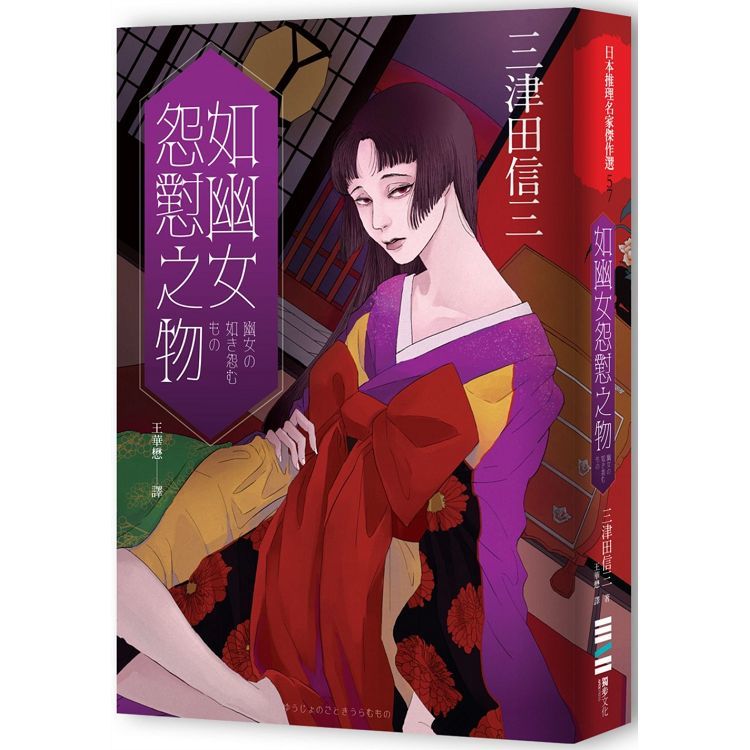

如幽女怨懟之物的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 4 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

年僅十三歲的少女,為了家計被賣入遊廓。不知人事的她一直以為遊廓是人間天堂,等到冠上花名緋櫻之後才知這裡其實是活生生的無間地獄。在這男人視女人為玩物的地獄裡,女人互相怨恨、為難,直到死亡將她們分離……

戰前.金瓶梅樓

親眼目睹妓樓第一紅牌通小町跳樓後,緋櫻也不知為何竟然差點追隨跳樓的姊妹而去。死裡逃生的緋櫻表示樓裡有一股莫名的力量吸引她回到姊妹身亡的現場,令她不由自主地想往下跳。當眾人陷入無法擺脫的恐懼顫慄之際,另一名花魁月影居然也跳樓了……

戰中.梅遊記樓

金瓶梅樓因為換了新老闆娘,也改名為梅遊記樓。戰爭的景氣令妓樓生意大好,然而詭異的氣氛仍舊纏繞著整座妓樓。先是新進花魁二代緋櫻目睹了名為「幽女」,不應存在世間之物,接著又是連續三起無法解釋的墜樓事件——

戰後.梅園樓

年輕作家佐古莊介從經營咖啡廳的姑姑那裡聽聞了戰前即有的「幽女」傳聞,喜愛怪奇事件的莊介決定嘗試調查幽女的真偽。而自戰前開始便在金瓶梅樓工作的數名遊女,因緣際會地聚集到已經改名為「梅園樓」的咖啡廳工作,甚至還出現了自願擔任三代緋櫻的前遊女。莊介決定從她們嘴裡打探「幽女」的真相。卻沒想到輪迴再起,又發生墜樓死亡事件……

在這棟充斥著各種邪惡淫邪意念的妓樓裡,莫非真有「幽女」橫行其中,造成這一連串橫跨將近二十年,不可解的詭譎事件嗎?

★入圍第66屆日本推理作家協會獎

★「我想讀推理小說!」2013年第一名

「這本推理小說了不起!」2013年第四名

「本格推理小說BEST10」2013年第四名

【各界迴響】

胡川安(中央大學中文系助理教授)、謝金魚(歷史作家)——讚嘆推薦。

《如幽女怨懟之物》是一本三津田信三挑戰用不同方式融入恐怖未知元素,同時也拋開了遊戲心,顯得更加入世,並賦予更多關懷之意的獨特之作。

——Waiting(文字工作者/摘自解說)

作者簡介

三津田信三Mitsuda Shinzo

在經過多年編輯工作後,

2001年以三津田信三系列第一作《忌館--恐怖小說家的棲息之處》出道。

喜愛恐怖小說、電影的三津田,寫作風格融合恐怖和推理,以及豐富的民俗學知識,創造出充滿獨特風味的民俗學偵探刀城言耶系列,廣受讀者歡迎。在多次入圍後,2010以《如水魑沉沒之物》獲得第十屆本格推理大獎。刀城言耶系列至今已有10部長短篇作品。

相關著作:《七人捉迷藏》《忌館-恐怖小說家的棲息之處》《百蛇堂─怪談作家述說的故事》《蛇棺葬》《赫眼》

譯者簡介

王華懋

專職譯者,譯有數十本譯作。近期譯作有《今晚,敬所有的酒吧》、《便利店人間》、《無花果與月》、《戰場上的廚師》、《花與愛麗絲殺人事件》、《破門》、《一路》、《海盜女王》等。

譯稿賜教:huamao.w@gmail.com

| |||

| |||

| |||

|

|

2022/05/25

2022/05/25