不老與長生

童年孫悟空離開家鄉尋求的「不老長生」是道家的說法,它包括了兩件事:「不老」和「長生」。佛教講的是「輪迴」,這一世過完還有下一世,死亡不是盡頭。「長生」容易理解,但「不老」是什麼樣子的呢?

《西遊記》「萬壽山大仙留故友,五莊觀行者竊人參」一段故事有許多值得留意的地方。如對鎮元子的外貌描寫其實就是道家不老童顏的形貌:「頭戴紫金冠,無憂鶴氅穿。履鞋登足下,絲帶束腰間。體如童子貌,面似美人顏。三鬚飄頷下,鴉翎疊鬢邊。相迎行者無兵器,止將玉麈手中撚。」(第二十五回)

長生、不老這兩件事,孫悟空很早就做到了。

一方面他下冥府勾銷了生死簿,整個猴族不再受閻君管轄,這是「不死」。另一方面,因為道家「長生」之術,一部分靠的是吃。大鬧天宮時期,他偷吃了王母的蟠桃、太上老君的金丹,再加上後來取經路上鎮元子的人參果,這些吃了都可以長生。

「萬壽山」以其名當然是指「長生」。」又見那山門左邊有一通碑,碑上有十個大字,乃是『萬壽山福地,五莊觀洞天』。」自離開花果山,孫悟空又到洞天福地而「看不見」。海上九老還對他說:「大聖當年若存正,不鬧天宮,比我們還自在哩。」然而當年孫悟空就是不滿「自在」,才第一次哭了。

孫悟空吃了長生之物而不在意,有自在之福而不樂享,但這「人參果」對三藏卻很重要,也為之後的小說情節伏線。

取經路上,鎮元子留了兩個人參果給故人三藏,仙童說:「孔子云:『道不同,不相為謀。』我等是太乙玄門,怎麼與那和尚做甚相識!」鎮元大仙答:「你那裡得知。那和尚乃金蟬子轉生,西方聖老如來佛第二個徒弟。五百年前,我與他在『蘭盆會』上相識。他曾親手傳茶,佛子敬我,故此是為故人也。」(第二十四回)

人參果是怎樣的禮物呢?「那果子聞一聞,活三百六十歲;喫一個,活四萬七千年:叫做『萬壽草還丹』。我們的道,不及他多矣!他得之甚易,就可與天齊壽;我們還要養精、煉氣、存神,調和龍虎,捉坎填離,不知費多少工夫。」(第二十六回)

福祿壽三仙的意思是,吃鎮元大仙的人參果是道家得長生的捷徑。鎮元大仙是地仙之祖,見過前世的三藏,所以去問個好,送個禮,但三藏不認得他,也不認得人參果,還以為是剛出生的小孩,不敢吃。這一場重逢惹來行者、八戒等偷吃人參果、推倒人參果樹的大禍。孫悟空想逃而不得解脫,鎮元子將取經人藏於袖中帶回去要他們下油鍋。行者不得不海上求方,直至觀音菩薩出手幫忙。

因為最終救活了人參果樹,鎮元大仙很高興,還和孫悟空拜了兄弟。我們知道,孫悟空大部分交友都在大鬧天宮時期完成,在取經路上除了鎮元大仙,反而沒有交到什麼新朋友。

書中寫道:

自今會服人參果,盡是長生不老仙。此時菩薩與三老各喫了一個,唐僧始知是仙家寶貝,也喫了一個。悟空三人,亦各喫一個。鎮元子陪了一個。本觀仙眾分喫了一個。行者纔謝了菩薩回上普陀巖,送三星徑轉蓬萊島。鎮元子卻又安排蔬酒,與行者結為兄弟。這才是不打不成相識,兩家合了一家。

「不打不成相識,兩家合了一家」俏皮說佛道之爭。那麼取經人吃了人參果的情節意義何在呢?

《西遊記》中第一次說到吃唐僧肉可以長生是第二十七回屍魔白骨精。屍魔說:「造化!造化!幾年家人都講東土的唐和尚取『大乘』,他本是金蟬子化身,十世修行的原體。有人喫他一塊肉,長壽長生,真個今日到了。」

在此之前妖魔吃唐僧和吃人肉沒有差別。八戒和沙僧當妖怪時也曾吃人為生。唐僧「自服了草還丹,真似脫胎換骨,神爽體健」。第九十二回時孫悟空也說過:「我師父自有伽藍、揭諦、丁甲等神暗中護佑;卻也曾喫過草還丹,料不傷命。」草還丹就是人參果,吃了就不會死了,別人吃了他大概也不會死。這件事在妖界傳開了。正所謂:「有緣喫得草還丹,長壽苦捱妖怪難。」

長壽不是件高興的事,自有苦處,也惹來險難。

| FindBook |

有 6 項符合

人間西遊:《西遊記》裡的世道、人生與情難的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 180 |

二手中文書 |

$ 253 |

文學 |

$ 253 |

西遊記 |

$ 272 |

小說/文學 |

$ 281 |

中文書 |

$ 282 |

中國古典文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

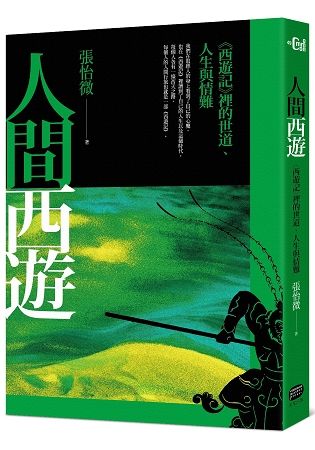

圖書名稱:人間西遊:《西遊記》裡的世道、人生與情難

也在《西遊記》裡讀到了自己的人生以及這個時代。

每個人各有一條西天之路,每個人的人間行旅就是一部《西遊記》。

《西遊記》是中國神魔小說之祖,是東方魔幻神話的經典。它就如一面鏡子,令讀者反觀自身,也燭照世情。

張怡微鍾愛《西遊記》,《西遊記》對她而言,是「溫柔有情、亦有生活能量的日常陪伴」,一路「隨著孫行者的成長而成長,隨著他的跋涉而跋涉」。她不只將《西遊記》當作一本成長小說,更將之視為一部悟道之書。

取經人途中經歷的八十一道難關,其實就是他們的心魔,有的心魔是唐僧的,有的心魔是豬八戒的,有的心魔是孫悟空的。人們總能在小說中看見自己的魔障,只有克服自己,才能克服時代。除了救人與等待他人來救,更需自救,這是古典小說中的生命智慧。

■ 本書精華與特色:

一、為什麼孫悟空大鬧天宮時那麼能打,可是到了取經路上反而連個小妖怪都打不過呢?為什麼孫悟空打不過妖怪,向菩薩求助,菩薩都要孫悟空「許敗不許勝」?為什麼在取經路上孫悟空不直接用觔斗雲把唐三藏馱到西天去?孫悟空背不動唐三藏的原因是什麼?這些《西遊記》中的萬年考題,在本書中有獨到的詮解。

二、在取經人中,唯有孫悟空有「童年」,整部《西遊記》也就是孫悟空「由妖入聖」的過程,也是孫悟空的「贖罪」之路,是孫行者從大鬧天宮的潑猴成為護衛唐僧去西天取經的聖徒轉向,是心靈與精神上的成長與躍升。

三、情慾是《西遊記》的主題之一,唐僧和豬八戒是情慾關卡的主要考驗者。而情慾往往與飢餓相關聯。取經路上只有八戒與唐僧會肚子餓,每逢化齋,必遇到險難,在危難中情色意象不斷向唐僧進襲,而八戒從未對此產生戒心。

四、《西遊記》有如一部東方版的《天路歷程》,在西行的艱難道路上,呈現為「義人受苦」,好人無端受害的「福德不一」困境。而取經人卻又意志堅強、百折不撓地向苦而去,為「受苦」開闢了豐富的心靈勝景。

五、本書於二○一六年以《情關西遊》為書名出版簡體中文版,是作者研讀《西遊記》多年的讀書札記,更是與古今研究《西遊記》的學者的跨時空對話,以散文的筆法化為可親的文字在讀者面前呈現。

推薦記錄

「此書像一朵花,未看此花時,《西遊記》多半與汝心同歸於寂。你來看此書,則《西遊記》一時明白起來,便知《西遊記》不在你心外。

經典是一面鏡子,一讀一照,總能照出不一樣的事物來,張怡微則似磨鏡人,細細磨成此鏡,照與你看,也贈與你自照。」

──傅月庵|作家、掃葉工房主持人

作者簡介:

張怡微

復旦大學哲學學士、文學碩士,政治大學中文系博士,現執教於復旦大學中文系。

入圍上海文學藝術獎之上海青年文藝家培養計劃、第十一屆華語傳媒文學大獎年度潛力新人。作品曾榮獲2014年紫金「人民文學之星」散文大獎、2013年時報文學獎短篇小說組首獎、聯合報文學獎短篇小說組評審獎、台北文學獎散文首獎、2011年香港青年文學獎小說高級組冠軍、2010年時報文學獎散文組評審獎、第三屆《上海文學》中篇小說大賽新人獎、第六屆新概念作文大賽一等獎等。

出版作品有長篇小說《細民盛宴》、《你所不知道的夜晚》、《夢醒》,中短篇集《櫻桃青衣》、《哀眠》、《舊時迷宮》、《時光,請等一等》、《試驗》、《因為夢見你離開》,以及散文評論集《新腔》、《雲物如故鄉》、《都是遺風在醉人》等二十餘部。

章節試閱

不老與長生

童年孫悟空離開家鄉尋求的「不老長生」是道家的說法,它包括了兩件事:「不老」和「長生」。佛教講的是「輪迴」,這一世過完還有下一世,死亡不是盡頭。「長生」容易理解,但「不老」是什麼樣子的呢?

《西遊記》「萬壽山大仙留故友,五莊觀行者竊人參」一段故事有許多值得留意的地方。如對鎮元子的外貌描寫其實就是道家不老童顏的形貌:「頭戴紫金冠,無憂鶴氅穿。履鞋登足下,絲帶束腰間。體如童子貌,面似美人顏。三鬚飄頷下,鴉翎疊鬢邊。相迎行者無兵器,止將玉麈手中撚。」(第二十五回)

長生、不老這兩件事,孫悟空...

童年孫悟空離開家鄉尋求的「不老長生」是道家的說法,它包括了兩件事:「不老」和「長生」。佛教講的是「輪迴」,這一世過完還有下一世,死亡不是盡頭。「長生」容易理解,但「不老」是什麼樣子的呢?

《西遊記》「萬壽山大仙留故友,五莊觀行者竊人參」一段故事有許多值得留意的地方。如對鎮元子的外貌描寫其實就是道家不老童顏的形貌:「頭戴紫金冠,無憂鶴氅穿。履鞋登足下,絲帶束腰間。體如童子貌,面似美人顏。三鬚飄頷下,鴉翎疊鬢邊。相迎行者無兵器,止將玉麈手中撚。」(第二十五回)

長生、不老這兩件事,孫悟空...

顯示全部內容

推薦序

書是一朵花(摘錄)

傅月庵|作家、掃葉工房主持人

真正的閱讀樂趣,未必在讀完一本書,更可能是不想讀完一本書,一遍又一遍,讀了又讀,越讀越有味。古人稱此為「讀書百遍,其意自現。」但這是「有所為而為」的讀法;「無所為而為」的讀法,或更近於金聖歎臨刑跟獄卒所說:「豆腐乾與花生米同嚼,有火腿味。」讀一次是豆腐乾,讀兩次是花生米,再讀又讀,火腿味就出來了。──不因果報方修德,豈為功名始讀書。張怡微的《西遊記》研究,儘管份屬「舉子業」,卻因看透「成名要趁早」的虛幻,參透「你要做喜歡的事,這個世界上並不缺你一...

傅月庵|作家、掃葉工房主持人

真正的閱讀樂趣,未必在讀完一本書,更可能是不想讀完一本書,一遍又一遍,讀了又讀,越讀越有味。古人稱此為「讀書百遍,其意自現。」但這是「有所為而為」的讀法;「無所為而為」的讀法,或更近於金聖歎臨刑跟獄卒所說:「豆腐乾與花生米同嚼,有火腿味。」讀一次是豆腐乾,讀兩次是花生米,再讀又讀,火腿味就出來了。──不因果報方修德,豈為功名始讀書。張怡微的《西遊記》研究,儘管份屬「舉子業」,卻因看透「成名要趁早」的虛幻,參透「你要做喜歡的事,這個世界上並不缺你一...

顯示全部內容

作者序

別有世間未曾見,一行一步一花新(摘錄)

負笈台灣之前,我一定不會想到《西遊記》對於我人生的重要意義。和許多人一樣,我原本以為《西遊記》是給小孩兒看的書。博一那一年,在政大上高桂惠老師的西遊課程,還帶著遊戲的心。我當然不會想到,很多年後,我會在復旦大學申請開設本科生通識課的「《西遊記》導讀」,因為「西遊」而安身立命。這些年,我做了二十多場西遊講座,在社區圖書館、中小學、大學、甚至補教機構,因為《西遊記》,我認識許多新朋友,增添了許多新的情誼。

《人間西遊》並不是我的博士論文,而是在寫作博士論文前,...

負笈台灣之前,我一定不會想到《西遊記》對於我人生的重要意義。和許多人一樣,我原本以為《西遊記》是給小孩兒看的書。博一那一年,在政大上高桂惠老師的西遊課程,還帶著遊戲的心。我當然不會想到,很多年後,我會在復旦大學申請開設本科生通識課的「《西遊記》導讀」,因為「西遊」而安身立命。這些年,我做了二十多場西遊講座,在社區圖書館、中小學、大學、甚至補教機構,因為《西遊記》,我認識許多新朋友,增添了許多新的情誼。

《人間西遊》並不是我的博士論文,而是在寫作博士論文前,...

顯示全部內容

目錄

【推薦序】書是一朵花╱傅月庵

【推薦序】溢出的意義╱汪行福

【作者序】別有世間未曾見,一行一步一花新

▎上編 世道與末技

遊戲與西遊

從卵生石猴到「美猴王」

好名的石猴,未名的命運

哲學與幼童

不老與長生

「小妖」與「大人」

求名與求官

給無價的靈猴定價

沒有薪水的孫大聖

明升暗罰的「招安」

事人與人事

《西遊記》中的「金錢」

被刪節的「唐王遊地府」

幽靈之家

心猿與心魔

無能的唐僧

獵人與樵子

孫悟空學本領

孫悟空的局限

唐僧的潛能

術與能的制衡

爭名與爭功

▎下編 虛無與情難

餓眼與貪看...

【推薦序】溢出的意義╱汪行福

【作者序】別有世間未曾見,一行一步一花新

▎上編 世道與末技

遊戲與西遊

從卵生石猴到「美猴王」

好名的石猴,未名的命運

哲學與幼童

不老與長生

「小妖」與「大人」

求名與求官

給無價的靈猴定價

沒有薪水的孫大聖

明升暗罰的「招安」

事人與人事

《西遊記》中的「金錢」

被刪節的「唐王遊地府」

幽靈之家

心猿與心魔

無能的唐僧

獵人與樵子

孫悟空學本領

孫悟空的局限

唐僧的潛能

術與能的制衡

爭名與爭功

▎下編 虛無與情難

餓眼與貪看...

顯示全部內容

|