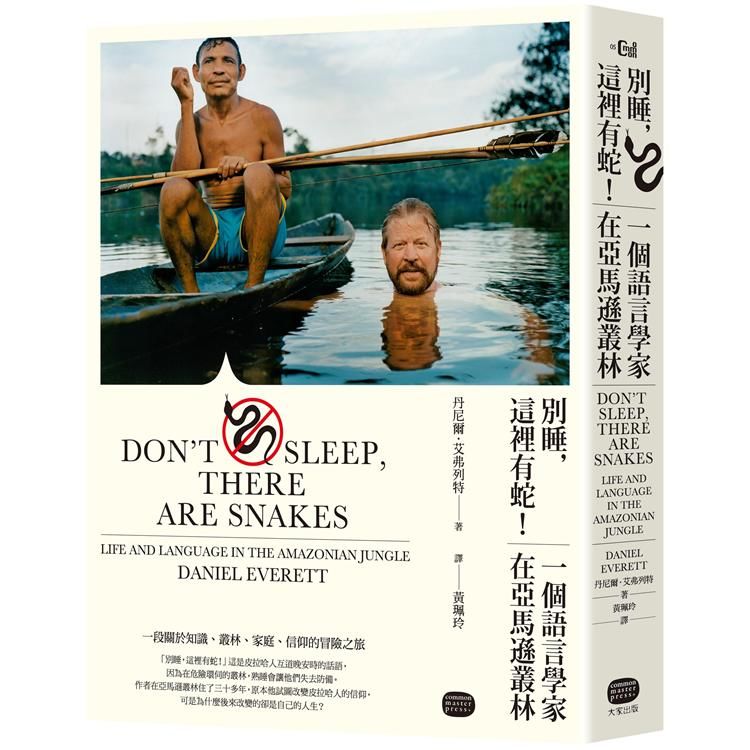

一段關於知識、叢林、家庭、信仰的冒險之旅。

「別睡,這裡有蛇!」這是皮拉哈人互道晚安時的話語

因為在危險環伺的叢林,熟睡會讓他們失去防備。

作者帶著他的家人到亞馬遜叢林,和皮拉哈人住了三十多年,

原本他試圖改變他們的信仰,可是為什麼後來改變的卻是自己的人生?

★★★ 2011年 開卷好書獎(翻譯類)年度十大好書 ★★★

★★★ 2009年 亞馬遜網路書店 編輯年度選書 ★★★

今日世界上大約有六千五百種語言,其中的一大半在未來的五十到一百年間將面臨絕跡的威脅。一種語言代表一種世界觀,一種瀕絕語言則代表一種瀕絕的世界觀,然而這一套瀕絕的世界觀,為何顛覆了一個外來者的信仰?

皮拉哈語裡只有3個母音與8個子音,但每個皮拉哈語的動詞,卻至少有6萬5千種可能的形式。

皮拉哈人會不時更換名字,理由是他們在叢林與相遇的神靈交換了名字。

皮拉哈人不將夢視為幻境,他們認為,清醒與沉睡時所看見的,皆屬真實經驗。

皮拉哈人不擔心自己不知道的事,也不認為自己有辦法搞懂或已經搞懂所有的一切。

皮拉哈人對死亡無所畏懼,他們相信自己。

作者說,他認識皮拉哈人時才26歲,現在他已經可以領老人優惠券了,因為認識了他們,讓他有好多故事可說,這些故事都寫在這本書裡。

他在那裡走過許多美得出奇的地方,也經歷了許多他一輩子都不會想再經歷的狀況。他以自己留不住的東西,換得了不會失去的東西。他在那裡付出了他的青春,卻也領悟到了在其他地方無法領悟到的,關於生命的本質、關於語言、關於文化的洞見。

「皮拉哈人讓我了解到,即便沒有天堂的慰藉與地獄的恐懼,也能有尊嚴並心滿意足地面對生命,帶著微笑航向生命的混沌深淵。」

他如此總結,這一趟讓他畢生難忘、更讓他的人生重新開始的冒險之旅。

名人推薦

◎ 作家、國際NGO工作者/褚士瑩——專文介紹

◎ 作家/夏曼.藍波安、實踐大學應用外語學系教/黃美金——共同推薦