南海問題近期發展脈絡

爭端第一階段:1960 年代末至 1980 年代後期南海島礁主權與海域管轄權爭端的發展,大致經歷了數

個階段。從 1960 年代末期到 1980 年代後期可視為是第一階段;在此階段,東南亞相關國家受到聯合國亞洲暨遠東經濟委員會﹙United Nations Economic Commission for Asia and the FarEast, ECAFE﹚、1 亞洲近海海域礦產資源聯合勘探協調委員會﹙Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resourcesin Asian Offshore Areas, CCOP﹚等國際機構提出南海可能蘊藏大量油氣資源的勘察報告2、第一次國際石油危機爆發,以及聯合國召開第三次海洋法會議﹙Third United Nations Conference on the

Law of the Sea, UNCLOS III﹚討論建立新的海洋法律秩序等重要因素的影響,觸發各國佔領南海南沙群島的島礁,開啟持續迄今的佔領格局。

此段時期,實際佔有南沙島礁的地區包括台灣、中國大陸、越南、菲律賓以及馬來西亞。若以數目而言,其中佔領最多島礁的國家是越南,其次是菲律賓。中國大陸也於 1974 年以武力控制由越南掌控的南海西沙群島,取得西沙的控制權,並在1988 年與越南在南沙群島赤瓜礁﹙Johnson South Reef﹚海域發生武裝衝突,開始佔領部分南沙島礁,將勢力由南海西沙群島延伸至南海南半部的南沙群島。在台灣的中華民國自1956年重新返回南沙太平島﹙Itu Aba,亦作 Taiping Island﹚並持續維護其控管權。

爭端第二階段:1988 年至 2002 年後半期1988 年中越赤瓜礁海戰發生後,至 2002 年中國大陸與東南亞國家協會﹙Association of Southeast Asian Nations, ASEAN;以下簡稱東協、中國大陸稱東盟﹚簽署《南海各方行為宣言》 ﹙Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, DOC﹚,3 為南海島嶼主權與海域管轄權爭端發展過程中的第二階段。此期間,南海緊張局勢大為升溫,主要原因為中國大陸於 1992 年制定通過《中華人民共和國領海及毗連區法》,以國內立法方式宣示南海島嶼主權。1994 年及 1995 年中越兩國為開發南沙群島萬安灘﹙Vanguard Bank﹚附近海域油氣資源引發衝突。1995 年中國大陸與菲律賓因北京在南沙群島美濟礁﹙Mischief Reef﹚的建築工程發生嚴重磨擦,導致美國國務院於 1995 年發佈一份「南海政策聲明」,要求各爭端國克制,以和平方式解決爭議。4 1996 及 1997 年中國大陸與馬來西亞分別批准簽署 1982 年《聯合國海洋法公約》﹙United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS﹚,5 制定專屬經濟海域與大陸礁層相關的國內立法;1998年,中國大陸與菲律賓就有關美濟礁建築工程的矛盾持續。

1999 年 5 月,馬來西亞派兵佔據榆亞暗沙 ﹙Investigator Shoal﹚及簸箕礁﹙Erica Reef﹚;9月,菲律賓指控越南在其所佔據之六門礁﹙Alison Reef﹚及南華礁﹙Cornwallis South Reef﹚進行修築工程,以及台灣在太平島上加強軍事設施;10月,菲律賓再度抗議越南在其所佔據的無乜礁﹙Pigeon Reef﹚上擴建兩層建築物及駐守軍隊,並向飛近的菲律賓偵察機開砲射擊;10月,媒體報導兩架菲律賓軍機與兩架馬來西亞鷹式戰鬥機在榆林暗沙上空發生對峙情況。

1999 年,菲律賓把黃岩島﹙Scarborough Shoal﹚納入其版圖,並故意將老舊的「馬德雷山脈」登陸艦﹙Sierra Madre﹚在仁愛礁﹙Second Thomas Shoal﹚附近鑿沉,企圖控制此爭議島礁之領土主權。越南則藉機在南沙群島的金盾暗沙﹙Kingston Shoal﹚和奧南暗沙﹙Orleana Shoal﹚上修築高腳屋設施。2000 年 1 月,菲律賓軍方指稱發現中國大陸軍機飛越黃岩島上空。菲律賓國防部長梅爾卡﹙Orlando Mercado﹚針對六艘中國籍漁船進入黃岩島附近海域作業,向中國大陸提出外交抗議,並派海軍追逐攔截該等中國籍漁船。2 月,中國大陸指控菲律賓強登該等中國籍漁船的做法侵犯其主權。5 月,菲國海軍海上防衛隊在靠近巴拉望﹙Palawan﹚海域執行巡邏任務期間,開砲打死一名中國籍漁船之船長,並扣捕其他船員。中國大陸要求菲律賓釋放船員,以及賠償受難家屬,但菲國悍然拒絕中國大陸之要求。

1990 年代末期,因南海地區緊張局勢升溫,中國大陸與東

協國家開始磋商研議通過一個區域性的《南海各方行為準則》

﹙A Regional Code of Conduct for the South China Sea﹚。中國大陸的東協政策也因 1997 年與 1998 年亞洲金融海嘯的發生出現戰略性的改變,此促使中國大陸朝向與東協會員國建立 21 世紀戰略合

作夥伴關係的方向前進。

1999 年 6 月,中國大陸與馬來西亞慶祝建交25周年時簽訂友好協定,同意加強軍事合作關係,以及採取和平方式解決南海島嶼主權爭議。1999年2月,中國大陸與越南領導人確定了「長期穩定、面向未來、睦鄰友好、全面合作」的21世紀發展中越關係的 16 字方針。同年 12 月,兩國簽署《中華人民共和國和越南社會主義共和國陸地邊界條約》。2000 年 11 月,中越簽訂《南海空中航線與空域管理協定》。2000 年12月,越南國家主席陳德良前往北京與中國國家主席江澤民舉行正式會談,雙方簽署了《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於新世紀全面合作的聯合聲明》、《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於在北部灣領海、專屬經濟區和大陸礁層的劃界協定》﹙Agreement of the Delimitation of the Territorial Sea, Exclusive Economic Zones and Continental Shelves in the Beibu Gulf﹚,以及《中華人民共和國和越南社會主義共和國政府北部灣漁業合作協定》 ﹙Agreement on Fishery Cooperation in the Beibu Gulf﹚。

在《聯合聲明》中,中國大陸和越南兩國同意:繼續維持現有海上問題談判機制,堅持透過和平談判,尋求一項雙方都能接受的基本和長久的解決辦法。在問題解決前,雙方本着先易後難的精神,積極探討在海上,開展合作的可能性和措施,諸如海洋環保、氣象水文、減災防災等領域。與此同時,雙方均不採取使爭端複雜化或擴大化的行動,不訴諸武力或以武力相威脅。雙方對產生的分歧應及時進行磋商,採取冷靜和建設性的態度,予以妥善處理;不因分歧而影響兩國關係的正常發展。6就菲律賓方面而言,2000年5月,當菲律賓總統埃斯特拉達﹙Joseph Estrada﹚前往北京慶祝中菲建交25周年時,雙方簽署了《中華人民共和國政府和菲律賓共和國政府21世紀雙邊合作框架聯合聲明》文件。江澤民對中菲關係之發展提出四點設想。

其中之一與南海島礁爭端相關。江澤民指出:

南海問題是歷史遺留下來的,不可能一下子解決。中方主張根據公認的國際法和現代海洋法,包括《聯合國海洋法公約》確立的法律原則和制度,同有關國家通過談判和平解決南沙爭議,這充分體現了中方維護地區和平與穩定,以及同有關國家關係的誠意。處理南海問題最現實的辦法是「擱置爭議、共同開發」。

埃斯特拉達表示同意中方以和平方式解決涉及領土、海域爭議的主張,有關爭議不影響兩國關係的發展,兩國應透過雙邊友好協商解決爭議。2001 年 11 月,在汶萊召開的第五屆「東協加三」﹙ASEAN Plus Three, APT﹚非正式高峰會議中,東南亞國家與中國大陸同意在2010年成立「中國–東協自由貿易區」﹙China–ASEAN Free Trade Area, China–ASEAN FTA﹚。2002 年舉行的「東協加三」高峰會議當中,中國大陸與東協國家簽訂了《全面經濟合作架構協定》,正式啟動了「中國–東協自由貿易區」的進程。同

年 11 月,中國大陸與東協簽訂了《南海各方行為宣言》。

南海爭端第二階段期間,台灣幾乎成為了局外人,但也在某種程度上被迫與時俱進。對此,台灣先於 1992 年 8 月由行政院核定通過《南海小組設置要點》,以成立跨部門的南海小組,專責研議南海有關事項。同年 12 月,南海小組第一次會議召開期間,決議研究《南海政策綱領》及《南海政策綱領實施綱要

分辦表》。1993 年 4 月,行政院通過《南海政策綱領》,作為台灣南海政策執行上的最高指導方針。

《南海政策綱領》列出五項目標,分別為:

1. 堅定維護南海主權;

2. 加強南海開發管理;

3. 積極促進南海合作;

4. 和平處理南海爭端;

5. 維護南海生態環境。

《南海政策綱領》並設計由各部會執行下列工作:調查、登錄各島礁;保護漁業與航行;安全發展航運;建立衛星通訊設施與航行援助;興建機場及碼頭設施;改善醫療設備;設置環境資料庫;實行環保措施;收集可用資源之資訊;擬定發展計劃;研究有關南海政治及法律問題。其中,南沙太平島建跑道、機場的提議一直未能付諸實踐。1995 年 6 月,因為該年 2 月發生美濟礁區域緊張衝突情勢,

經檢討「保七南巡事件」,7 決議強化南海小組功能,因此,行政院核定《南海突發事件緊急處理小組作業要點》。次年 4 月,台灣行政院進一步核定修正《南海問題討論會議結論分辦表》。

1990 年代初期,李登輝總統曾提議,亞太國家共同參與亞洲集體安全體系;建議包括:成立集體安全基金、進行區域武力裁減及共同開發天然資源,以避免領土爭議所引發的軍事衝突。李登輝在提出共同開發南海天然資源建議後,於1994 年 11 月主張「由各相關國家共同出資組成一個公司型態的組織」;1995 年 3 月,又主張「邀請有關國家共同集資,籌設國際開發公司,暫時擱置主權爭議,共同開發當地資源,而所得盈餘提供各國作為基礎建設基金」。1995 年 8 月,李登輝特別提議集資 100 億美金成立跨國南海開發公司,所得盈餘提供東協各國從事基礎建設之用。

李登輝在 1999 年提出「兩國論」之後,8 決定將駐守在南沙太平島的海軍陸戰隊換成海岸巡防部隊,之後再換成海岸巡防署。該項決定為軍事上的「信心建立措施」﹙Confidence-Building Measure, CBM﹚,但其他東協國家並未採取類似的相對做法,也引起中國大陸猜疑台灣是否要放棄東、南沙。台灣內政部長余

政憲於 2003 年 8 月 16 日訪問太平島時,順道登上距太平島 2 海里的中洲礁﹙Zhongzhou Reef,亦作 Ban Than Reef﹚,學者邱文彥建議以生態保育觀點,在該處建觀鳥亭。其後,海巡署在高雄備妥組裝式之木造小亭,於該處進行建議的搭建工程。中洲礁距離越南佔領之敦謙沙洲﹙Sand Cay﹚為 7 海里,2004 年 7 月,越南政府抗議台灣在南沙群島的中洲礁上進行建築工程,表示「嚴重侵犯越南領土主權」。

1. Leelananda de Silva, “From ECAFE to ESCAP: Pioneering a Regional Perspective,” in Yves Berthelot,

ed., Unity and Diversity in Development Ideas: Perspectives from the UN Regional Commissions

(Bloomington: Indiana University Press, 2004), pp. 132–167.

2. K. O. Emery et al., “Geological Structure and Some Water Characteristics of the East China Sea and the

Yellow Sea,” Technical Bulletin 2 (May 1969), pp. 40–41.

3. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002), Phnom Penh, the Kingdom of

Cambodia, 4 November, 2002. http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-partiesin-

the-south-china-sea-2

4. 克林頓政府於 1995 年 5 月所發佈之南沙與南海政策聲明全文,參見 Statement by Christine

Shelly, acting Spokesman, 10 May, 1995, in U. S. Interest in Southeast Asia, “Issues in Export

Control hearing before the Subcommittees on International Economic Policy and Trade and Asia and

the Pacific of the Committee on International Relations,” House of Representatives, 104th Congress,

2nd Session, 30 May and 19 June, 1996 (Washington, D.C.: GPO, 1997), p. 157.

5. 此公約截至2010年11月30日止共有161個締約國﹙方﹚。此公約全文參見http://www.un.org/

Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm. 此公約簽署批准情形,參見http://

www.un.org/Depts/los/reference_files/status2010.pdf.

6. 中華人民共和國外交部,《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於新世紀全面合作的聯合聲明》,2000年12月25日。見 http://www.mfa.gov.cn/nanhai/chn/zcfg/t5380.htm.

7. 「保七南巡事件」是指台灣警政署保安員警第七總隊的三艘巡護艦,原計畫於1995年3月31日

從台灣高雄港出發,前往南沙群島太平島執行「護漁」任務,並藉此「宣示南海主權」,卻在出港三小時後接到命令被迫折返事件。由於此前曾發生菲律賓抓扣中國漁民,以及台灣的巡護艦隊炮擊逼近的越南艦隻事件,「保七事件」予國際社會印象,認為台灣屈服於菲律賓和越南的壓力。

| FindBook |

有 7 項符合

南海之爭的多元視角的圖書 |

|

南海之爭的多元視角 出版日期:2017-12-01 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 176 |

Others |

$ 411 |

社會人文 |

$ 463 |

兩岸關係 |

$ 468 |

政治 |

$ 483 |

中文書 |

$ 484 |

政治人物 |

$ 494 |

國際外交/軍事 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

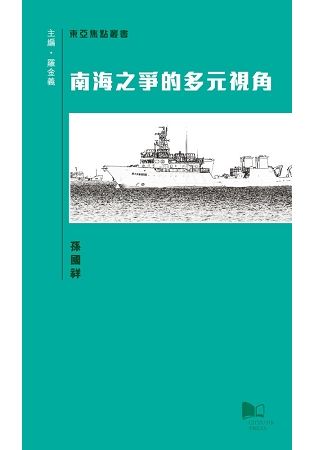

圖書名稱:南海之爭的多元視角

南海問題的發展史無前例、錯綜複雜、瞬息萬變、虛實交錯,充滿各種學科的應用與挑戰。如何精準掌握南海問題發展的現況與趨勢,既牽涉南海周邊聲索國的歷史證據和目前的佔據島礁的情形,也涉及東亞地區的穩定繁榮與戰略局勢。

本書針對南海問題進行重點分析,包括南海問題的根源、台海兩岸對南海問題的認知、南海形勢的發展、東協對南海問題的立場、菲律賓訴中國南海仲裁案,冀能扼要且完整的呈現南海問題的輪廓。本書兼具學術基礎與現實意義,盡力呈現包容華人以及非華人在南海問題的觀點,以期在學術研究和實際促進南海成為和平之海做好智識準備。

作者簡介:

孫國祥

現任台灣南華大學國際事務與企業學系副教授、國立台灣師範大學東亞學系兼任副教授、台灣復興廣播電台兩岸論壇專家學者主持人、中華兩岸交流促進會副理事長。曾任南華大學亞太研究所所長、中央警察大學國境警察系副教授。學術專長為亞太區域整合、國際關係、國際法。

叢書主編簡介

羅金義

香港教育大學大中華研究中心聯席總監,社會科學系副系主任,《香港社會科學學報》總編輯。

TOP

章節試閱

南海問題近期發展脈絡

爭端第一階段:1960 年代末至 1980 年代後期南海島礁主權與海域管轄權爭端的發展,大致經歷了數

個階段。從 1960 年代末期到 1980 年代後期可視為是第一階段;在此階段,東南亞相關國家受到聯合國亞洲暨遠東經濟委員會﹙United Nations Economic Commission for Asia and the FarEast, ECAFE﹚、1 亞洲近海海域礦產資源聯合勘探協調委員會﹙Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resourcesin Asian Offshore Areas, CCOP﹚等國際機構提出南海可能蘊藏大量油氣資源的勘察報告2、第一次國際...

爭端第一階段:1960 年代末至 1980 年代後期南海島礁主權與海域管轄權爭端的發展,大致經歷了數

個階段。從 1960 年代末期到 1980 年代後期可視為是第一階段;在此階段,東南亞相關國家受到聯合國亞洲暨遠東經濟委員會﹙United Nations Economic Commission for Asia and the FarEast, ECAFE﹚、1 亞洲近海海域礦產資源聯合勘探協調委員會﹙Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resourcesin Asian Offshore Areas, CCOP﹚等國際機構提出南海可能蘊藏大量油氣資源的勘察報告2、第一次國際...

»看全部

TOP

作者序

1970年代以後,中國大陸在建立所謂「四個現代化」的基礎之上,還在逐漸發展一個藍海的海軍力量,把中國的軍力更往前推,使中國大陸的發展能夠成為國力的衍生。因此,我們會發現中國大陸是有一個比較清晰的海洋戰略。中國大陸在利比亞撤僑,在亞丁灣(Gulf of Aden)護送運油航線,可以很明顯地看出,大陸很努力的在把海洋勢力向各個地方推進。中國大陸目前是聯合國常任理事國,也是世界第二大經濟體,它有此種雄心,也有此類力量。

台灣的海洋戰略基本上還是防衛台灣固有的海域,增進國際間的海洋合作。台灣雖然不是聯合國的會員國,但它...

台灣的海洋戰略基本上還是防衛台灣固有的海域,增進國際間的海洋合作。台灣雖然不是聯合國的會員國,但它...

»看全部

TOP

目錄

第1章 南海問題當代的發展脈絡

第2章 台海兩岸認知的南海問題

第3章 南海周邊各國的競逐作為

第4章 東協對南海的共識與立場

第5章 南海仲裁案

第6章 結論:段線、島礁與維和原則

第2章 台海兩岸認知的南海問題

第3章 南海周邊各國的競逐作為

第4章 東協對南海的共識與立場

第5章 南海仲裁案

第6章 結論:段線、島礁與維和原則

TOP

商品資料

- 作者: 孫國祥

- 出版社: 香港城市大學出版社 出版日期:2017-12-01 ISBN/ISSN:9789629372996

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:264頁 開數:135 毫米 x 225毫米 (25K)

- 類別: 中文書> 傳記> 政治人物

|