第一章:清唱

牛母伴「父母恩情高上天,咱若無來友孝像禽牲,人來傳咱咱傳人,不孝父母先毋通,千針萬線做囝衫,千斤萬擔無人替阮擔」

「阿子啊!阿子啊!呼~趕緊轉來燒水喔,你們阿娘快要生了……」

多桑微帶促迫的叫喚聲自屋內放送出來,在屋後坡地餵雞的瑞穗不知怎的也跟著慌急起來,連忙端起擱在地上的米糠桶順手拾起一梗木麻黃針葉,一邊拉著尾音大聲應答:「呼~多桑我來了我來了!……」

昭和十九年,也就是西元一九四四年,瑞穗出生在屏東「高落水」後來改名為「佳樂水」這個偏僻的小村莊:港口,位於山海交接處,風景絕美,交通十分不便。

那年也剛好是日本統治台灣的第五十年,第二次世界大戰尾期,美國戰機正在轟炸台灣各地,即使台灣尾的恆春半島也不能倖免於難。

雖然出生在戰亂期間,還好自己就是一個嬰兒,所以大人如何躲防空壕,物資如何缺乏,隔年日本如何因為兩顆原子炸彈無條件投降,後來國民政府如何接收台灣,她徹徹底底沒有記憶。

只在稍大時委屈問過多桑:「為什麼我叫阿子這麼歹聽?」

多桑笑笑回說:「穗日語就是蜜子,哪會歹聽?」

才曉得,就算沒有記憶,連自己身上也留有日本的影子。

初始的記憶就是:產婆每隔一段時日就出現,家中不斷在增加吃飯的人口。

房裡傳出阿娘的哀叫聲,熱水要來得及燒給產婆用,她直往已經火勢熊熊的灶口猛添柴枝,塞到灶口都沒空隙了,停不下來的劇烈心跳停不下來的手,她就捼弄撿回來的細長木麻黃針葉,把如短針的葉子一節節拔開,嘴裡兀自嚷猜:「查埔ㄟ?查某ㄟ?查埔ㄟ?查某ㄟ?……」

直到國小畢業,家中一共六男四女十個孩子,上頭最大的大姊,兩個哥哥,再來就是她了。

大漢ㄟ帶細漢ㄟ成了家中的傳統,加上大姊、大哥身材矮小,家中粗重的工作就落在個子比較高大的二哥和自己身上,尤其她手長腳長骨架子大,常常背上揹一個手上牽一個還能俐落地做各種農事或家務。

除了不斷有新的小弟小妹,另一個記憶就是:撿蝸牛。

戰後的台灣貧窮是普遍的現象,家中因為有田有地還算可以生活,但是十個孩子十張嘴,為了維持一家人的溫飽,除了還在學走路的,全部都要投入勞動行列,多桑掛在嘴邊的話就是:「會吃飯就會做工。」

兄弟姊妹接力賽那般一個接一個進了小學,每學期的註冊費就讓多桑的鬢邊白了阿娘的額紋深了,不過堅持讓他們上學受教育是家中另一個傳統,多桑說:「父母要先盡心,以後才看你們自己的造化。」

阿娘在屋側靠近後山的空地圍了豬圈養豬,豬圈是撿拾山上形狀不一的石頭堆疊而成再糊水泥固定,上頭蓋著往兩側下斜的茅草,裡頭還隔間,左側最小一間供母豬生產用;右側比較大的就給剛出生的豬仔囝住,母豬就在這裡餵奶;中間最大,住著期待牠們「一暝大一寸」的豬胚。

每學期賣豬張羅註冊費,開學前一定要有養得肥肥壯壯的豬胚可以賣,這變成了全家人非達成不可的任務。

每日,大豬小豬加起來討食的呶呶聲穿透黎明前的空山直達屋內擾人清夢,她從來就不知道,阿娘底時就起床剁豬菜煮豬食,多桑兩桶一趟拎去餵食。

有時奉命前來餵米糠做牠們的點心,她會對著大豬小豬歪嘴巴,哼!住得這麼豪華,庄仔內多得是住茅草房子的人家,每日吃飽飽只管睡覺,大人小孩都來做奴才侍候你們,若不是看在你們可以賣錢註冊的份上……。

心裡儘管嘀咕,她還是盡量把米糠餵給住大房間的豬胚吃,嘴裡還學阿娘好言好語慫恿道:「吃啦!趕緊吃!多吃一些才會得人疼。」

這樣還擔心豬胚光吃豬菜、米糠長得不夠快不夠肥,露水特別重的清晨,或者下過雨的夜晚,蝸牛會從隱密的藏身處爬出來,就是他們幾個比較大的孩子拎著水桶或挑著籮筐出動撿蝸牛的時候。

他們要到後山去,撿遍一溝一溝的山谷,翻尋躲在落葉、枯枝、草叢、石頭下的蝸牛,路面濕滑,蚊蚋突襲,還得小心被蛇咬,最可怕的是大姊,雨後的夜晚一路走一路嘀咕:「哎喲!天這麼黑,不知有鬼否?」,不斷回頭:「阿子,聽說魔神仔會抓囝仔吃草仔枝還塞石頭……」

害她全身跟著起雞母皮,手裡的番仔油燈左右亂掃一通。

大姊驚惶撲打她的手:「妳這樣黑白照,萬一若照到沒五官七孔像白糊紙的鬼面……」

還沒真的撞見鬼,就先被大姊嚇掉了魂。

從跟大姊合力拎一桶蝸牛都還覺得吃力的年紀,一直到國小五、六年級,她已經可以一個人扁擔上挑起兩簍幾十斤重的蝸牛。

挑著沉重的蝸牛卻不容蝸行,她一路趕下山,好讓阿娘把大家撿回來的蝸牛放進大鼎水煮。煮熟後,只見一雙雙的手忙著把殼裡的肉一一勾出來,這時候她很慶幸自己有眾多的兄弟姊妹,做起工作來真俐落。

蝸牛肉和著湯汁加進豬食內,就成了豬隻的山珍海味,也是牠們最好的營養品,豬圈內大豬推擠小豬鑽空隙搶食的場面,阿娘嚴肅的臉龐也會浮現一絲笑意。

她最喜歡假日撿蝸牛了,兄弟姊妹們分工合作,先用石頭把蝸牛殼敲破,再挑肉出來去腸去肚,接著以灶灰揉洗黏液,然後用石榴的葉子加鹽巴一遍又一遍的沖洗,直到蝸牛肉不再黏黏稠稠的,那就成了美味的食材啦!不論炒薑絲、炒麻油,在那個逢年過節才有肉可吃的年代,一盤「露螺肉」就是餐桌上的佳餚珍饈,她和兄弟姊妹們也成了豬圈搶食的大豬小豬。

養豬最怕傍晚時分多桑瞪著滿天紅彤彤的橘雲看,臉色越來越凝重。

阿娘也從屋裡走出來看天空,著急的語氣:「這種天氣是不是……」

多桑只簡單回說:「明仔早才看嘜ㄟ。」

隔天一早風斜雨細,阿娘說半夜就起風了。

多桑一言不發走向外頭的道路,阿娘跟出來就佇候在門口埕,直到多桑又倒回來,說了一句:「海墘的湧真大。」

阿娘還來不及多問,多桑就去牽簷下的鐵馬了,丟下一句:「我來去恆春看嘜ㄟ。」

騎上鐵馬又匆匆出去了。

他們這些比較大的小孩都知道多桑要趕去恆春做什麼,公路局總站旁的氣象局測候所是一棟黑瓦日式建築,外頭圍著一腳就可以跨過去的白色尖頭木籬笆,平常不太顯眼,可是若天氣怪怪的,這棟房子就變成全恆春注目的焦點,然後,一見黑色竹籠高高掛起,一個表示輕度颱風兩個中度颱風三個強烈颱風來啦!整個恆春半島隨之就像被驚擾的螞蟻窩。

多桑只要看見測候所掛起黑竹籠,一路踩風火輪那般趕回港口,才到村莊路口,就對著路口那幾戶人家的屋內一一呼叫:「呼~阿財哥,風颱來了!風颱來了!」「呼~馬鹿桑,風颱來了!風颱來了!」「雄仔!雄仔,呼~趕緊啊,風颱來了!」……

這幾戶的男丁聞聲衝出來了,十萬火急呼應多桑的颱風警報趕去通報附近的人家,附近的人家又趕去通報較遠的人家……不多久,颱風警報就傳遍了整個村莊,所有的人驚蟄那般動了起來,男人趕赴海邊把竹排拖到安全的地方庇護;女人小孩忙著收拾門口或埕前曝曬的衣衫、魚干、筍絲、菜埔,把雞鴨趕入籠內拴好,幼雛則收入屋內抵擋風雨。

他們家除了這些工作,多桑還率領大哥、二哥到豬圈去,他們得想辦法不讓颱風吹垮或掀翻茅草屋頂。

大哥要爬上屋頂,多桑一句:「你不知勢面啦!」

二哥要爬上去,他又說:「你囝仔人閃啦!」

就自己爬上屋頂了。

她跟過來,看著多桑踩在屋頂上行走心裡就是不安穩,茅草底下不過幾支木條撐著,摔下來怎麼辦?但多桑就是這樣,平常很少出聲,開口也不過簡單幾句,卻連阿娘都得尊重他的話。

只見多桑先用竹竿墊著,然後鐵線直接跨過屋頂,大哥、二哥在兩旁幫忙把鐵線拉下來,接連拉下數條,再去搬大石頭過來綁在鐵線上,增加茅草屋頂的重量。

大哥怎搬得動偌大的石頭,她趕過去想幫忙,多桑在屋頂上說話了:「阿子,這是查埔人的工作。」

她愣了一下,縮回手,還是大著膽子頂了一句:「大兄自己一個人哪有法度?」

多桑竟然沒再出聲阻擋,她對大哥僥倖一笑,大哥自顧逞強搬他的不理她,雖然感覺「好心,被雷親」,她還是訕訕地幫忙抬起大石頭。

守著黑漆漆的颱風夜晚,隔天一大早風雨稍歇,多桑、阿娘前腳跟後腳都是往豬圈那邊去,提著心等他們回來,多桑臉上一向沒什麼表情看不出好壞,所以他們都是看阿娘,如果她還跟平常一樣嚴肅那就平安度過了;要是紅了眼眶或在擦眼淚甚至淚流不止,他們就可以判斷出災情輕重。

最慘的狀況就是茅草屋頂照常倒塌造成豬隻死傷;或是豬胚從崩落的豬圈空洞逃逸無蹤。

颱風過後,就算有災情日子照常要過,因為溪水暴漲無法過溪上學,她和大姊自動放假在家,阿娘就帶著她倆上山,除了雨後山上蝸牛特別多,野生刺竹也會因為雨水冒出新芽,阿娘找尋埋在土裡的竹筍先挖後割,連已經長出地面快冒出新竹的都可以砍下一塊塊的嫩竹箍。

新筍可以煮湯,較老的就切絲曝曬再製成筍干,至於一塊塊的的嫩竹箍呢?颱風捲來的大浪拍打岩岸,潮退後海水留在大小不一的岩石窟窿,曬個一、兩天日頭之後,阿娘會吩咐她和大姊去海邊收集入罐,用這種「鹽露」醃成的嫩竹箍,清甜帶酸特別夠味,除了下飯,嘴饞時她還拿來當作零食。

匱乏的年代鄉下人最懂怎麼「靠山吃山,靠海吃海」,躲過颱風竹排又紛紛出海捕魚了,大海會提供最豐盛的食物。

多桑率領二哥夜晚划著竹排出海捕魚,天亮前返航,她和大姊深更就得來到海邊,靜靜佇候竹排回來。

海灘雖然黯黝,處處三三兩兩守候的人,閒聊聲隱約可聞,整個海岸並不孤寂,但是潮聲一波波,暗赭赭的海面還不見回來的船影,不知怎的,她會想起三年級國語課本上的:「天這麼黑,風這麼大,爸爸捉魚去,為什麼還不回家?聽海濤狂嘯,真叫人心裡害怕!爸呀!爸呀!我們多麼牽掛。只要你早早回來,便是空船也罷!」

自己還真的心酸掛念起未歸的多桑和二哥,專注地望著大海,期待能夠看見盡頭正在回航的船隻,冷不防大姊拍了她一下,哆哆嗦嗦指著不遠處的防風林:「阿…阿子,樹林內…黑黑跍在那的是什麼…」

連忙收回望海的眼睛看向樹林:「哎!那咾咕石啦,什麼!」

全家人就屬大姊最怕鬼,也不知道為什麼,這一分神,旁邊已經有守候的人對著海面歡呼,她急忙回頭,海面有點點竹排逐漸向著海灘而來。

她和大姊趕忙起身,果然不久她們看見多桑和二哥也回來了,竹排和海岸還有一段距離,多桑已經忙著關引擎拉高螺旋槳再用卡榫卡住船尾的舵,船頭的二哥兩手交叉迅速划動木槳一百八十度迴轉竹排,好讓船頭重新面對大海。

她緊張得直往海面踮腳張望,兩隻手不自覺握拳用力卻幫不上忙。調換船頭是最危險的時刻,初冬還有旗魚可以抓,來海灘守候竹排返航,海風冷吱吱,好像每個毛細孔都拿針刺入骨頭內;春天的飛魚只愛出現在風平浪靜的海面,碰到壞天氣就沒得討抓;春天交換冬天之後就是抓鬼頭刀的季節,夏天破雨傘也會逐漸增多,不過颱風剛過海湧一重又一重,最容易在調換船頭的時候被打翻,誰家翻船都會驚動整個海灘,所有的人都會衝過來幫忙抬起落海的竹排拖上岸來,大家都知道這是很慘的事,引擎泡到鹹水送修就得花一大筆錢,送修期間不能出海已經變成小事了。

已經上岸的鄰居也過來準備幫忙了,二哥在後頭的海湧追上來之前俐落地把船頭調向海面了,她和大姊同時歡呼出聲,多桑已經從竹排一側跳下來,她倆也趕緊撩下海到另一側去,趁著浪頭銜著船頭往岸上帶時,眾人合力把竹排拉上岸。

在沒有冰箱的年代,除了供家裡食用外,阿娘把多的鬼頭刀切塊裝袋,大姊、三妹拿到村莊四處兜售,她會騎腳踏車,就載著鬼頭刀到比較遠的地方叫賣。

沒賣完的魚再拿回家會失去鮮度,她堅持賣到完,連僻處山坡上那零零落落幾戶人家,她都騎上去賣。

山上人家看到她的鐵馬,欣然出來買魚,還跟她開玩笑說:「妹啊,連要選村長的都沒來到我們這,妳來選村長好了!」

她笑得尷尬,反正也賣到這裡來了,剩下的魚等於半賣半相送,眾人又是一陣稱讚,說她是天生的「生理囝」。

她不知道那是什麼意思也沒時間多想,好不容易把魚賣完了,拚命踩動車輪衝下山,一路趕回家匆匆換上制服,早餐隨便扒個幾口,又趕著出門上學。

滿州國小遠在山的另一頭,上個學要攀山、過嶺、溯溪,就算她腳長也得將近一個鐘頭。

趕到學校,整排教室都在上課了,除了老師的聲音從裡頭傳出來之外,整個走廊靜悄悄的,害得她踮著腳尖走路免得發出聲響,但再怎麼不想引人注目,走到教室門口,她還是不得不鼓起勇氣喊了聲:「報告!」

全班都轉過頭來看她,唯一沒看她的人,就是講台上的老師,只冰塊般丟過來一句:「在走廊罰站!」

她在心裡咕噥,老師為什麼要生氣?自己盡力趕來上課了啊!而且前面的課已經沒上到,現在老師又不讓她進去上課,經常遲到的她難怪考試成績總是一塌糊塗。

但老師就是老師,她不敢不從,心裡再不痛快也只能乖乖在走廊罰站,直到下課鐘聲響起,衝出來透氣玩耍的同學,只能投以同情的眼神或吐一下舌頭,老師還沒下令停止罰站,誰也不敢邀她一起去遊戲。

老師好像故意讓她站在教室外繼續出糗,慢慢收拾講桌的課本和物品,慢慢走出教室,終於來到她面前。

她用求饒的眼睛看著老師,自己從天未光、狗未吠就開始做這做那,又走了快一小時的山路還要渡過溪流才來到學校,下課就這麼十分鐘,不能放她去跟同學玩一玩嗎?

誰知老師就跟她卯上了那般,開始用不輪轉的北京話訓斥她,還不夠,又用台語舌頭不打結地罵道:「牛牽到北京還是牛,戇得要死,書讀到歪膏攲斜還敢常常遲到,以後青暝牛有妳的份啦!」

雖然是個男老師,卻足足矮了她半個頭,不過他的話就像當頭棍棒亂下,她幾乎招架不住。

老師最後又丟下一句:「妳哦!一世人缺角!」

這才掉頭走開,而她忍住的淚水也才自眼角流下。

不過她一下子就擦去眼淚了,在心裡頑強地頂撞老師的背影道:我怎可能一世人缺角?以後我做個最有路用的人給你看!

| FindBook |

有 6 項符合

恆春女兒紅的圖書 |

|

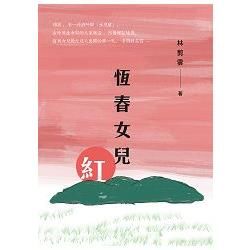

恆春女兒紅 作者:林剪雲 出版社:遠景出版事業有限公司 出版日期:2015-12-24 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 185 |

二手中文書 |

$ 220 |

中文書 |

$ 220 |

政府出版品 |

$ 225 |

現代小說 |

$ 225 |

文學作品 |

$ 225 |

小說/文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:恆春女兒紅

「莉啊,妳嘛是本土種,我們恆春自己發出來的,這點永遠也𣍐改變。」那天,母親在盛開的月桃前,對背後的自己說。

傳說「女兒紅」是一種由生女嬰的人家釀造然後埋在地底的酒,待到女兒長大成人出閣的那天,方能開封品嘗。

農村的孩子不愁沒事做,出生在擁有九個兄弟姊妹家庭的瑞穗更是如此,養豬、撿蝸牛、賣鬼頭刀、插秧、撈虱目魚苗,跋山涉水去上學是家常便飯,農閒時則喜宴幫忙。一次機會讓她成了總鋪師,少女不懷春,而是懷抱著在恆春買房開店當女頭家的夢想……

莉莉最初的記憶就是趴在媽媽的背上,媽媽邊揹著她邊做生意,夏天賣冰、冬天削甘蔗,偶爾還去喜宴幫廚賺外快,從小到大忙碌的背影沒有停過。盡心栽培兒女讀書是父母最大的心願,縱然經過幾次失利,但她越挫越勇,腳步不停越走越遠,恆春、高雄、台北、莫斯科,但走的再遠,始終有一葩燈火指引她平安回航……

這是一本充滿「國境之南」氣味的小說,處處充滿生活的細節及時代的痕跡,娓娓道來兩代恆春兒女普通卻又毫不平凡的人生,更可看見大時代恆春人生活的縮影。

作者簡介:

林剪雲

現況:長住內埔,恆春半島媳婦

職業:教書

嗜好:玩文字

專長:「小說」、「戲劇」術業有專攻

寫作內容:「土地關懷」因於安身立命;「書寫女性」則是臨水自照

得獎紀錄:新聞局優良電影劇本獎、中華日報小小說首獎、第一屆大武山文學獎長篇小說首獎、教育部文藝創作獎散文優選等等獎項

出版作品:「火浴鳳凰」、「我的學生秀蘭」、「世間父母」、「在地球上找個家」、「單飛鳳」、「暗夜裡的女人」等等長短小說集

TOP

章節試閱

第一章:清唱

牛母伴「父母恩情高上天,咱若無來友孝像禽牲,人來傳咱咱傳人,不孝父母先毋通,千針萬線做囝衫,千斤萬擔無人替阮擔」

「阿子啊!阿子啊!呼~趕緊轉來燒水喔,你們阿娘快要生了……」

多桑微帶促迫的叫喚聲自屋內放送出來,在屋後坡地餵雞的瑞穗不知怎的也跟著慌急起來,連忙端起擱在地上的米糠桶順手拾起一梗木麻黃針葉,一邊拉著尾音大聲應答:「呼~多桑我來了我來了!……」

昭和十九年,也就是西元一九四四年,瑞穗出生在屏東「高落水」後來改名為「佳樂水」這個偏僻的小村莊:港口,位於山海交接處,風景絕美...

牛母伴「父母恩情高上天,咱若無來友孝像禽牲,人來傳咱咱傳人,不孝父母先毋通,千針萬線做囝衫,千斤萬擔無人替阮擔」

「阿子啊!阿子啊!呼~趕緊轉來燒水喔,你們阿娘快要生了……」

多桑微帶促迫的叫喚聲自屋內放送出來,在屋後坡地餵雞的瑞穗不知怎的也跟著慌急起來,連忙端起擱在地上的米糠桶順手拾起一梗木麻黃針葉,一邊拉著尾音大聲應答:「呼~多桑我來了我來了!……」

昭和十九年,也就是西元一九四四年,瑞穗出生在屏東「高落水」後來改名為「佳樂水」這個偏僻的小村莊:港口,位於山海交接處,風景絕美...

»看全部

TOP

作者序

自序:出走,是為了找到回家的路

林剪雲

許久、許久以前,當時容顏還稚嫩心境卻滄桑,自以為是浮萍可以作無根遊,就像個鬧脾氣離家出走的孩子,我遠走他鄉異國,彳亍於中南美洲,躑躅在北美新大陸。

駐留在貝里斯第一大城貝里斯市時,方驚覺台灣的舒適與便利,就算午夜突然渴望滿足自己的胃,我可以毫無顧忌地走出家門,或許樓下就有店家轉角就有超商隔街就有夜市;貝里斯市過橋的所謂市中心,不如台灣任何鄉鎮街道熱鬧,晚間六時所有店鋪一律打烊,人車走避一空,黑漆漆的市中心是遊民聚集、歇息的處所。

當地的所謂「華人圈」分為台...

林剪雲

許久、許久以前,當時容顏還稚嫩心境卻滄桑,自以為是浮萍可以作無根遊,就像個鬧脾氣離家出走的孩子,我遠走他鄉異國,彳亍於中南美洲,躑躅在北美新大陸。

駐留在貝里斯第一大城貝里斯市時,方驚覺台灣的舒適與便利,就算午夜突然渴望滿足自己的胃,我可以毫無顧忌地走出家門,或許樓下就有店家轉角就有超商隔街就有夜市;貝里斯市過橋的所謂市中心,不如台灣任何鄉鎮街道熱鬧,晚間六時所有店鋪一律打烊,人車走避一空,黑漆漆的市中心是遊民聚集、歇息的處所。

當地的所謂「華人圈」分為台...

»看全部

TOP

目錄

縣長序

處長序

自序 出走,是為了找到回家的路

楔子 起音

第一章 清唱

第二章 月琴

終章 尾聲

處長序

自序 出走,是為了找到回家的路

楔子 起音

第一章 清唱

第二章 月琴

終章 尾聲

TOP

商品資料

- 作者: 林剪雲

- 出版社: 遠景出版事業有限公司 出版日期:2015-12-24 ISBN/ISSN:9789860473551

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:256頁 開數:寬14.8 X高21(公分)

- 類別: 中文書> 華文文學> 小說

|