走在家族血脈 臺1線 回家的路

我沿著臺1線,沿著大街小巷,回到我出生的城市--屏東市,那裡是我血脈的匯聚地。

守寡將近七十年的阿嬤已近百歲,心底緊握那片楓葉的她 ,早已什麼都遺忘,她依然擁有我們這群血緣子孫。

外婆阿麟嫂開設的大新食堂,在老舊露店市場撐起數十年來的招牌。夢裡,母親牽著我的手,走過彎繞小路,迎向我巨大的血源出發處。

這條源自祖先的血河,將再流向日後的子子孫孫……

親愛的女兒,請靠近我,請傾聽我,雖然我最後終將離去,卻請把我帶向妳遠大的未來……

九十七歲的阿嬤靜靜地坐在她的藤椅上……

她閉著雙眼,看起來像是躲避陽光的正面映照。

或許,她比較像在等待誰……

也或許,她早就遺忘這個世界……

但是,我相信她心底始終握著那片野紅似火的楓葉,遙想當年最初的夢想與生命最深的感動……

那天阿嬤九十七歲生日,我們走入她的房間,她自然地睜開雙眼,彷若從夢之境地,急急趕回現實世界,與我們打個招呼。

「阿嬤!」我們三個兄弟齊聲喊道。

我這時才驚覺,「阿嬤」這個名號,我們從小稱呼到現在,叫喚半世紀之久,像是擁有無邊魔法,把周邊的人叫得衰老腐朽,卻只有阿嬤保持原先模樣。轉眼之間,我們已是半百老翁,阿嬤朝向一百歲的天命邁進。

歲月悠悠漫漫,阿嬤穿越每個時代的苦難,如今她逐漸失去記憶,卻也是一種難能可貴的幸福。

阿嬤出生於日治大正八年(一九一九年),日本政府治理臺灣剛滿二十五年,島國各地現代建設,正緊鑼密鼓地開花結果。那時西部鐵路縱貫線延長至屏東,一九一三年橫跨高屏溪的下淡水溪橋,正式拱立起二十四道鋼鐵彩虹,成為每名屏東遊子魂牽夢繫的所在。

阿嬤二十多歲時,與她的夫君(阮的阿公),從原本居住地臺南,坐著蒸汽頭火車,伴隨它所噴發出的陣陣黑煙,一路伴隨她南下,到達另一個異地,沒想到在這個未嘗相識的城市,一待就是七十多年,從此成為她落地生根的家鄉。

到了屏東,先過了幾年小確幸的日子,沒人想到丈夫卻發生了嚴重的交通意外而凋亡。阿嬤全家幸福的夢被敲碎了,她得一肩挑起家庭的重擔,在市區漢口街九號開設「紅葉布莊」,由她設計款式,再請來一群師傅們縫製成衣服。在那個還沒有「成衣」的年代,手工製的服裝象徵了一個人在社會的地位,因而紅葉吸引許多主婦們消費。

我從小在紅葉長大,有時紅葉生意好時,師傅們拚命加工,我經常聽著師傅踩踏裁縫機的聲響安然入睡,彷彿有這些聲音陪伴,心裡有了更難以言喻的安全感,才能走入朦朧的夢境。

布莊位於屏東電信局後方,鄰近復興路橋,是當年屏東市最熱鬧的黃金地帶。而市區最大的三輪車集結站,也在布莊前方,那裡還有公車站,要去高雄都得在這裡上下車,我常在紅葉門口,看見許多人如同海浪般湧向這裡,卻很快拍岸後就離去。

服裝設計是阿嬤最鍾愛的興趣,在她還沒嫁人時,就到過東京讀裁縫學校,在學校放假時,她就近造訪過日本國的聖山||富士山,那座雪白的峰頂,從此常駐在出生於日治時期阿嬤的心底。

也有可能就在那個時候,她愛上了滿山紅似火的楓葉,葉片隨風飄搖,在我的想像裡,阿嬤多想阿公送她這一片她最愛的楓葉,因而替布店取了個紅葉「もみじ」的店名。往後數十年,她得靠心底這片看似薄薄的紅葉(楓葉),養活失去老公時才五歲的男孩 ,還有出生才五個月大的男嬰。

從此,阿嬤度過長達七十多年的守寡生涯。

日子久了,她早忘記當初的那些感動,經常覺得自己早已到過那些大城市,沒什麼特別,常掛在她嘴裡的口頭禪便是:「人生沒什麼,沒啥好計較……」

我小時候對阿嬤的印象,是她永遠站立在專屬自己的設計桌前,寫畫著我不懂的尺寸及款式。

她臉上很難得掛著微笑,主要因為她得養活店裡近十名的裁縫師傅,還有那些圍繞身邊的蒼蠅親戚,他們伸手一要就是好幾十萬元的現金周轉,卻從沒想過,阿嬤一個弱女子,哪來的天大本事,無止境地供應金錢,讓他們揮金如土。

不僅如此,阿嬤像極了臺灣版的「阿信」,她一手支撐這個家,還得收容阿公的妹妹。當年姑婆他們家,因為家庭緣故,需要阿嬤的幫忙,她二話不說,讓他們住在紅葉布莊後方的小房子裡,守候著他們,讓姑婆家的小孩長大成人,可以自力更生後,才安心讓他們離去。

阿嬤的長子,是她心底另一個深深隱憂,她知道這男孩生性好動,總是沒有停下來的時刻,或許是她的寵溺,讓他不知天高地厚,阿莎力的個性,讓他在賭桌及職場上,走得險象環生。他最後遇到一道高聳的命運圍牆,男孩再也無法跳躍過去,只得等待上天宣判他的死刑。

父親五十多歲罹患肝癌過世時,記憶裡不知阿嬤有沒有流過眼淚,但我知道她內心哭得比任何人更為傷心,一顆心碎成千片萬片,撒落在無邊無際的地平線,她所摯愛的人,從先生到長子,都比她早一步離開人世,剩下二兒子還有我們這些孫子,看著她忙碌一生後,走向衰老的盡頭。

阿嬤淚水早就流完又哭乾,只能在夢裡與阿公他們相聚……

後來我才知道,阿嬤還歷經了時代巨大的波濤,險些被捲進深不見底的漩渦。她一路看盡人間繁華與凋零的轉瞬之間。

一九四七年二二八事件時,一群全副武裝的軍人扛著長槍,只押著一名罪犯,浩浩蕩蕩走過復興陸橋。阿嬤記得很清楚,那時幾乎全市的人,都畏畏縮縮地躲在路旁,目睹這齣時代悲劇的上演。

這名犯人是當時屏東縣議會副議長葉秋木,他是屏東二二八事件處理委員會的一員,卻被誣陷為叛亂分子。軍隊把他押到現今縣長公館前方的小圓環,葉秋木昂首看著人生最後一個藍天,幾顆子彈迅速閱讀完他的一生,他無緣再見到摯愛的家人,任憑家人怎麼呼喚,他已孑然走入歷史。

臺灣接下來進入白色恐怖時期,原以為家族沒有人捲入歷史的浪濤,絕對想不到自己的長輩竟然是其中主角。小時候我喜歡亂看課外書,阿嬤看我這樣,嘴裡經常叨唸:「孫仔不要胡別看冊,會被政府抓去火燒島關。」

我以為那時她只是不知哪裡聽來的宣傳,隨意警告我,沒想到阿嬤說的是真話,她的小叔郭振純(我阿公的弟弟),二十五歲時捲入白色恐怖事件,在火燒島關了二十多年。叔叔回憶小叔公五十歲出獄時,阿嬤還叫他代表家族去臺南喝喜酒,昔日的往事都只能如煙飄過。

最近去臺北探望小叔公,聽他說,後來他也有前來屏東,看看四嫂過得如何?只要一切平安,就是一種莫名的幸福了。

二○一七年,阿嬤朝九十八歲邁進,小叔公也九十一歲,兩個老人家,超過半世紀未曾再見過面,他們兩人經歷過亂世,無數的生離死別,再相見時,會有怎樣的心情?

或許,這一切只能留待夢裡的重逢了……

那天,我們三兄弟給阿嬤拜壽。告別時,她仍然如往常地緊緊握住我的手,叫我們好好照顧兒女,我不知她是否還記得我們的名姓,但她總說一句:「你們是我生命裡最重要的人」,隨後她走進自己築起的記憶城堡,再也沒有人能夠驚擾她。

在她的天地裡,她始終記得,年輕時去到日本學習裁縫技藝的那些日子。她天天仰望高聳入雲的富士山,拜見滿山遍野如同野火的もみじ(楓葉),還有白色的雪花,飛落於京都平矮的屋簷上。

無論歲月如何變化,天地如何滄桑,她手裡始終緊握那片阿公送給她的紅葉,鮮紅地閃耀不朽的生命光芒。

| FindBook |

有 5 項符合

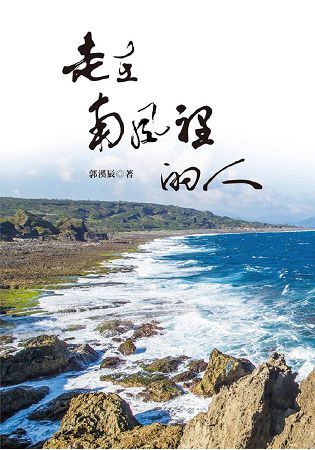

走在南風裡的人的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 255 |

文學作品 |

$ 264 |

中文書 |

$ 264 |

現代散文 |

$ 270 |

現代散文 |

$ 270 |

小說/文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:走在南風裡的人

在南風中一窺難逢的南方人生

繼《和大山大海說話》、《沿著山的光影─185線紀行》之後,作家郭漢辰又一本屏東地誌書寫的代表作。

行走在南風裡,道路圍繞著南風吹拂的屏東,從最南方的恆春半島出發,走過林邊東港等嶙峋海岸,穿越壯美山林,最後回歸乘載血緣記憶的屏東市區。

字裡行間的無數小我,串連勾勒出我們這個世代的夢想與執著,與載浮於其間的家族興盛凋零。

我們持續行走在南風裡,行走在陽光與濤浪的交疊,行走在山嵐起舞的山林,我們懷抱熠熠發亮的夢想,一路昂首闊步,一路勇往直前……

作者簡介:

郭漢辰

1965年生,屏東人,國立成功大學臺灣文學碩士,目前專職文字創作。作品豐富多樣,跨及小說、散文、現代詩以及報導文學等各個領域。小說作品被臺灣文壇耆老葉石濤評選為首獎,知名小說家平路評論其創作「文字新穎靈動,人物面貌栩栩如生」。曾獲國內多項重要文學獎,以及國藝會、高雄市寫作計畫等,著有散文集《沿著山的光影-185線紀行》、《封城之日》、《記憶之都》、《誰在綠洲唱歌》以及《剝離人》、《南方之城的十二位女子》等小說集。

TOP

章節試閱

走在家族血脈 臺1線 回家的路

我沿著臺1線,沿著大街小巷,回到我出生的城市--屏東市,那裡是我血脈的匯聚地。

守寡將近七十年的阿嬤已近百歲,心底緊握那片楓葉的她 ,早已什麼都遺忘,她依然擁有我們這群血緣子孫。

外婆阿麟嫂開設的大新食堂,在老舊露店市場撐起數十年來的招牌。夢裡,母親牽著我的手,走過彎繞小路,迎向我巨大的血源出發處。

這條源自祖先的血河,將再流向日後的子子孫孫……

親愛的女兒,請靠近我,請傾聽我,雖然我最後終將離去,卻請把我帶向妳遠大的未來……

九十七歲的阿嬤靜靜地坐在她的藤椅上……

她閉著...

我沿著臺1線,沿著大街小巷,回到我出生的城市--屏東市,那裡是我血脈的匯聚地。

守寡將近七十年的阿嬤已近百歲,心底緊握那片楓葉的她 ,早已什麼都遺忘,她依然擁有我們這群血緣子孫。

外婆阿麟嫂開設的大新食堂,在老舊露店市場撐起數十年來的招牌。夢裡,母親牽著我的手,走過彎繞小路,迎向我巨大的血源出發處。

這條源自祖先的血河,將再流向日後的子子孫孫……

親愛的女兒,請靠近我,請傾聽我,雖然我最後終將離去,卻請把我帶向妳遠大的未來……

九十七歲的阿嬤靜靜地坐在她的藤椅上……

她閉著...

»看全部

TOP

作者序

走在南風裡 / 郭漢辰

南風吹拂育養的大地,是我所在的故鄉,此書記錄我在家鄉所走過的千里路,尤其在南風裡所邂逅的人們,他們默默守候故鄉的天空、海洋、山林以及每寸大地,盡全力煉天補地,彌補絲絲憾恨。

我從最南方的恆春半島出發,走過林邊、東港等嶙峋海岸,穿越壯美山林,最後回到出生的屏東市。沿途,我以文字勾勒每個走在南風裡的人,他們歷經時代變動,在歲月更迭中,在自己站立的土地上,頻受艱辛,為堅持理想咬牙堅忍,在不同方向的陣風裡,逆勢前行,走出獨特身影,扛起生命的壯闊天地。

我的文字從無數的小我,串聯成龐大的...

南風吹拂育養的大地,是我所在的故鄉,此書記錄我在家鄉所走過的千里路,尤其在南風裡所邂逅的人們,他們默默守候故鄉的天空、海洋、山林以及每寸大地,盡全力煉天補地,彌補絲絲憾恨。

我從最南方的恆春半島出發,走過林邊、東港等嶙峋海岸,穿越壯美山林,最後回到出生的屏東市。沿途,我以文字勾勒每個走在南風裡的人,他們歷經時代變動,在歲月更迭中,在自己站立的土地上,頻受艱辛,為堅持理想咬牙堅忍,在不同方向的陣風裡,逆勢前行,走出獨特身影,扛起生命的壯闊天地。

我的文字從無數的小我,串聯成龐大的...

»看全部

TOP

目錄

縣長序

處長序

自序 走在南風裡

卷一 走在南方以南 臺26線 洪荒的開端

時光危崖-出發

迷路的蝴蝶

如鷹飛行

撩撥歲月琴弦

詩人與海

卷二 走在鹹鹹海風 搧海風的臺17線

王爺公的外交官

踩踏浪濤之歌

揮動一千顆太陽

在紅磚屋瓦孵夢寫詩

回家的海風

卷三 走在山林胸膛 臺24線 與山嵐起舞

凝視山谷的黑眼睛

在山林播種的人

山嵐裡回家的路

大叔與山林的深情歌吟

雲豹的前世今生

卷四 走在家族血脈 臺1線 回家的路

阿嬤心底的那片楓葉もみじ

肉米蝦的相思味

天堂島之旅

從墓碑走下的小叔公

那一天-寫給女兒

後記 18980個日子

處長序

自序 走在南風裡

卷一 走在南方以南 臺26線 洪荒的開端

時光危崖-出發

迷路的蝴蝶

如鷹飛行

撩撥歲月琴弦

詩人與海

卷二 走在鹹鹹海風 搧海風的臺17線

王爺公的外交官

踩踏浪濤之歌

揮動一千顆太陽

在紅磚屋瓦孵夢寫詩

回家的海風

卷三 走在山林胸膛 臺24線 與山嵐起舞

凝視山谷的黑眼睛

在山林播種的人

山嵐裡回家的路

大叔與山林的深情歌吟

雲豹的前世今生

卷四 走在家族血脈 臺1線 回家的路

阿嬤心底的那片楓葉もみじ

肉米蝦的相思味

天堂島之旅

從墓碑走下的小叔公

那一天-寫給女兒

後記 18980個日子

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 郭漢辰

- 出版社: 遠景出版事業有限公司 出版日期:2017-06-01 ISBN/ISSN:9789860524642

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:208頁 開數:14.8*21

- 類別: 中文書> 華文文學> 現代散文

|