逆溯光陰,回到晦暗時代

電鑽刺入,粉塵揚起,斑駁牆內露出鬱鬱紅磚,鋼筋混合著土泥,往裡層掘開,破裂磚縫裡似留時代回音。中央書局的整修工程持續,欣倫與小凱經常留連附近,欲想找尋穿進歷史的門路。正猶疑徬徨之際,黃伯剛好經過。

「老伯伯,您還記得我們嗎?」

「記得,記得!」黃伯記得這對好學的年輕人,及他們身上所背的那臺好奇相機。了解他們似想搭乘時光機,重返歷史現場,將與中央書局相關的線索一一串組起來。

黃伯於是帶他們到附近的小店,於騎樓前的位子坐下來。冷熱茶各點上桌,黃伯侃侃細訴了起來……

說起中央書局,那就要回到日治時代──

午後陽光傾斜,眼前街景泛黃,記憶裡的皺褶逐層被掀開。黃伯回想之前父老敘述那段辛酸歲月,通常是這樣開場:「臺灣人的命運一如臺灣地形,崎嶇坎坷,多海蝕風浪。」

小凱將相機擺放桌上,與欣倫一起聚精會神聽著。

「1895年甲午戰敗,臺灣割讓日本,島上居民從此於異族統治下生活,飽受各種不平等待遇。經濟、政治、社會各方剝削,洗劫文化且以愚民策略,日治時代臺灣人民被迫習日文、說讀聽寫多以異族語言,漢文傳統及我特有民族性受著空前未有的壓抑。」

史書記載的悲情,經由人口說出,彷可感受那莫名被甩巴掌般的火辣屈辱。為何歷史如此發展?臺灣人何須遭受這般的苦痛!

翻開近代史,心情總是激憤!種性似如血緣,是包含於生命,且為代代相傳的薪火,如何能因一場戰役就被抹滅。於是當權者越壓迫,人民反抗得越強烈。1896年起,一連串的武力抗爭,從陳秋菊攻臺北城,柯鐵、簡義的鐵國山案,到鄭吉成案、北埔事件……,一次次慘烈衝突造成死傷,臺灣人逐漸意識到,硬碰硬無法達到成效,真的不能再這樣平白犧牲了。

欣倫鬆了口氣,黃伯啜一口茶,讓乾渴的喉嚨稍受滋潤。接著問道:「你們知道霧峰林家有個文人社團叫『櫟社』 嗎?」

「知道啊,那是林幼春於1902年和他叔父林癡仙及賴紹堯創組的,不同於其它酬唱風花雪月的社團,『櫟社』總以家國為念,堪稱日治時最有品質及影響力的團體。」

「是啊,1910年,梁啟超來臺,便由『櫟社』於下厝接待,那時候梁啟超和林獻堂雖然語言不通,仍藉由筆談交換意見。會中林獻堂提出『想為臺灣同胞爭自由』的想法,梁啟超慎重回覆:『中國在今後三十年,斷無能力協助,希望臺人不要武力抗爭,最好仿效愛爾蘭人,對付英本國的手段,厚結日本中央政府顯要,以牽制臺灣總督府(日本),使其不過分壓迫臺人。』

這次歷史性的會面,超越族群語言隔閡,為林獻堂往後的民族運動提供準則─放棄武力抗爭,轉採非武力的抗日方式。

於是自西來庵事件(又稱「噍吧哖事件」,1915年)後,臺灣人民轉以和平方式抗爭。其中又以六三法撤廢及臺灣議會設置請願運動,《臺灣青年》、《臺灣民報》的發行,以及臺灣文化協會(簡稱文協)的文化運動影響最深遠。這三波反動力量分別從正面攻擊、運用宣傳並掀起對日全面性的文化思想角力戰。」

「說起這段歷史,讓人對日治時期的文人志士好是佩服!」欣倫與小凱相視一眼,心知日本政府對臺的打壓,尤以教育權的不平等影響最深遠。當時臺灣人民受教育只能到師範學校附設的公學校,中學不多且只收容日本來臺的官員子弟。臺灣人小學畢業後只能進入名額極為有限的工、農、商職校,想接受高等教育只能遠到大陸或日本。留日的臺灣學生,脫離臺灣總督府的束縛,漸關心起社會問題及政治活動,在與朝鮮、大陸留學生接觸後,更增加了民族自覺。

所謂的「六三法案」是日本占領臺灣後,自1896年3月末即撤銷軍政,4月1日起實施「民政」,同時提出「委任(授權)立法」。這條法令在政治上承認臺灣制度特殊化;在法律上,則授權讓臺灣總督府發布與法律具同等效力的「律令」,這樣一來,臺灣總督府便可為所欲為,可說是臺灣一切惡法的由來!這種不合理的法令當然要推翻,但卻一再延長實施期限,造成臺灣民眾莫大的痛苦。

1918年林獻堂前往日本,於東京和臺灣留學生討論臺灣未來時,感受著各種不同意見,有人主張自治、有人主張回歸祖國,眾說紛云,莫衷一是。當時擔任林獻堂祕書的施家本便大聲疾呼:「六三法是臺灣人的枷鎖,我們應該快快把它撤廢,要趕緊推行這種運動才好。」

此呼籲指出一條明確前路,當下獲得所有人贊同。於是推派林獻堂為會長,決定為廢除六三法案發會。會議中,蔡培火舉起寫著「撤廢法律第63號」大字的布旗,和另外的十五、六人衝上講臺,激昂高喊著:「給我們自治權!」、「撤廢法律第63號」。

口號喊得激昂慷慨,卻無具體運動方針,抗議便無疾而終。

事實上當時也有人持不同意見,如明治大學畢業的林呈祿便覺得六三法一旦撤廢了,相當於否定臺灣的特殊性,無異肯定「內地延長主義」,那豈不形同自願接受日本的直接統治?於是倡議設置強調臺灣特殊性的「臺灣特別議會」。新民會於是將「六三法撤廢運動」轉成為「臺灣議會設置請願運動」。

第一次請願在1921年1月30日由林獻堂領銜178人簽署,以田川大吉郎、江原素六為介紹人,向第44屆帝國議會提出,直到1944 年為止,共經15次請願,其間屢受官方阻礙及島內報紙惡意的曲解、侮辱。請願運動進行到第三次(1923年)時,還因違反《治安警察法》,蔣渭水、蔡培火被判了四個月徒刑;蔡惠如、林呈祿、石煥長、林幼春、陳逢源被判三個月,新舊曆年皆在獄中度過。他們坐監時間不長,卻因此引起更多人注意,也讓林獻堂再次歸隊,全力支援議會請願活動,甚至領導同志,組織「無力者大會」,對抗御用仕紳的「有力者大會」。無力者大會召開時,有一千多人參加,林幼春還發表了〈無力者之自白〉。

「真是壯烈!不過,民意的覺醒非一蹴可幾,在前頭衝撞的難免會受傷!當烈士真需勇氣!」欣倫在筆記本上反覆畫了好幾筆,握筆手心抓得緊緊的。

「唉,或許這便是鹿港人所說的『我家不可有,我族不可無』的角色吧!」小凱摸摸相機,鏡頭裡隱約閃動著真相精靈。

「議會請願活動所以能號召民眾出來,理念的宣達與會集,需要許多輔助條件。當時一方面受著殖民強權打壓,且受五四新思潮的激勵,文人志士群情激昂。1919年,中國發生五四運動,『櫟社』同時成立『臺灣文社』,興辦《臺灣文藝叢誌》,除了鼓勵詩作,還翻譯外國歷史,甚至小說,以跟上新文學運動步伐。」

「霧峰林家在臺灣民族運動史上,一直扮演關鍵性角色!」

「對啊,如線頭串起所有人事,前因後事,皆有脈絡。」

「其實林家他們大可以安適過日,不必涉入這些。」

「這就是人格與情操的差異啊!林獻堂的地位那樣崇高,連日本人還要對他禮讓三分。即便有許多機會和日本人接觸,也都是盡力為臺灣人的利益著想。」黃伯眼中流露出敬佩。接著又說:「林幼春也是,他才情過人,身為傳統詩人卻大力挺助新文學的推動。梁啟超當年未到臺灣前就知道他,還特別寫了篇〈贈臺灣逸民林獻堂兼簡其從子幼春〉的文章。『櫟社』在1922年發行了《臺灣青年》,為文化運動提供助力,內容含帶不少民族主義色彩,且提出許多政治訴求,4月改名《臺灣》。1923年創辦《臺灣民報》,正式成為文協會報。

值得注意的是,這些刊物初始多在外地創組。《臺灣民報》本在東京發行,1927年才改在臺北,之後與《臺灣大眾時報》於1930年合併成《臺灣新民報》,改由林獻堂任社長,林幼春主持漢詩界,甚至把已故抗日詩人丘逢甲的詩放進來。1941年改為《興南新聞》;1944年以後,與其它報奉命統合為《臺灣新報》。」

「原來這些刊物的淵源如此,如河流集匯,新流形成,前支消退,各自完成了階段性任務!」

「組織和刊物為民族、社會運動的兩大要件。社運巨輪滾動起來,風起雲湧,飛沙走石,往往造成始料未及的發展。」黃伯撫觸嘴邊那一根根泛白的髭鬚,目光瞧望向斜對面的中央書局,那被包覆著的樓房似如山丘,即便荒蕪,仍具重要的視野與高度。

「你們知道臺中為什麼被稱作『文化城』嗎?」

欣倫與小凱面面相覷─「可能因為……臺中很有文化吧?」心中似有許多答案,卻無法肯定,也說不出個所以然。

黃伯笑了一下,接著說道:「這跟『臺灣文化協會』的成立,及它許多活動都在臺中舉辦是有關連的。當然有種說法是跟中央書局有關係!」

欣倫和小凱瞪大了眼睛,兩人同時轉頭看向整修中的中央書局。

「你們都知道,文協是蔣渭水在臺北醫專同學的鼓勵下,在1921年10月成立的社會運動團體。源於他在臺北大安醫院替民眾看病,深切感受著臺灣人所患的病是一種『知識的營養不良症』,認為要醫治這種病症,最好的辦法便是針對人民所欠缺的文化進行補給,而最好的處方便是興辦文化活動。文協便是專門推廣文化活動的機構。

從創設到1927年分裂前,文協多面向舉辦新文化啟蒙運動,除了發行《臺灣民報》,並於全臺廣設13個讀報社;推動白話文,促成臺灣新文學運動澎湃發展。而在社會風氣開通上,反對萎靡的歌仔戲,提倡新劇(又稱文化劇),組『美臺團』電影隊;還成立了本土資本的銀行(大東信託株式會社),用以抵制日本政府經濟的壟斷與壓迫;更重要的是連續、廣泛地舉辦各式演講會,直接宣導、教育民眾。

問題越談越多,人民反應熱烈,社會參與及求知慾望空前高漲。而當時中文書購買不易,人民訊息取得及流通管道並不順暢,於是構想設置書局,從上海進書,提供雜誌報紙,以方便民眾充實知識、掌握時事。這時便需要─」說到這裡,黃伯已口乾舌燥。

「成立書局!」欣倫、小凱同聲應道。

「是的,從民族運動到自由以及民權的爭取,文藝思潮乃至風俗習慣的蛻變,都需要提高人民的知識水準。」

風暴自四方襲擊,小樹若無強健根基,如何挺立茁長?

陽光調轉傾斜角度,方才打亮的街景這時漸地轉暗,光亮移往另一頭。

小凱拿起相機,對著附近新興或仍歇業的店家按下幾張,流光似水不停沖洗,眼前場景終將被歲月裝幀成一幕幕歷史畫面。

市公車載著廣告來回奔跑,機車騎士戴著安全帽行至前頭又轉繞回來,留聲機沙沙轉動起來,轟轟引擎聲漸轉成人力車,佇停騎樓前的行人活動起來。

藉由黃伯的敘述,欣倫與小凱一次次走進日治時代。

歷史往下書寫,思維、眼界則須放遠,並自前人智慧汲取養分。

文協為臺灣人打開希望窗門,讓人於昏暗中見著透光縫隙,而啟迪民心,提高民眾的文化素質,需要有家好的書局。

日治時期的漢文書局

「為什麼要特別開設一家書局?難道日治時代沒有像樣的書局嗎?」

黃伯看出欣倫、小凱心存疑惑,處在資訊流通如此便捷的現今,實在很難想像日治初期,臺灣連一家具規模的書店也沒有,頂多只有販賣紙張及帳本的文具店。直到大正年間(1912年~1925年),才有日本人經營的書店陸續成立,像新高堂書店、文明堂書店、三省堂書店。當時有規模的書店往往兼營出版業務,而不論出版或販售都以日文書為主,大部分的書籍來源是日本進口,中文圖書的出版相當稀罕,臺灣人經營的漢文書店更是少見。

說讀聽寫都不能用母語,只能透過總督府的意旨,吸收殖民政府准許的訊息。

「這簡直是暴力嘛!」小凱持握相機的手心冒出青筋,是可忍孰不可忍!

人情受到壓迫需尋宣洩管道,時局緊繃至極勢必爆裂。浪高衝擊堤岸、溫度達到燃點,必將燒起熊熊火焰。

1919年後,受到中國新文化運動的啟發,臺灣知識分子對五四運動後的白話文書籍渴求殷切,新式漢文書局於是紛紛設立,成為漢文及新文化傳播的重要媒介。

1926年6月,蔣渭水於臺北太平町三丁目大安醫院邊開設文化書局,並於《臺灣民報》刊登廣告,宣揚成立宗旨:

全島同胞諸君公鑒:同人為應時勢之要求,創設本局,漢文則專以介紹中國名著,兼普及平民教育;和文(日文)則專辦勞動問題、農民問題諸書,以資同胞之需……,俾本局得盡新文化介紹機關之使命,則本局幸甚,臺灣幸甚!

文化書局主要販賣中文書、傳播國父思想,及祖國新文化運動與國民革命消息。空間雖然不大,卻在日人統治下背起文化傳遞任務,深具勇氣及使命感。

之後陸續有臺灣人為了各自的理念開辦書局──臺北有連橫為宣揚漢學興辦的「雅堂書店」、彭木為廣開文化視野設了「廣文堂書局」、黃春成創立「三春書局」;彰化有楊克培及謝雪紅為推廣科學知識設立的「國際書店」;也有因應市場需要,中日文並陳,如嘉義的「蘭記書店」、臺中的「瑞成書局」;或者兼售漢文圖書如新竹的「竹林書局」、豐原的「彬彬書局」、臺南的「崇文堂」、高雄的「振文書局」、屏東的「黎明書局」等。

漢文書局的成立,象徵臺灣人對於文化、知識的注重,極力捍衛知的權利。

如冰封土地裂開縫隙,一根根新苗長了出來,欣倫與小凱感覺興奮,黃伯便又提醒:「事情可沒那樣簡單!文人因理想創辦書局,資金籌募困難,並須面臨日人書店的夾擊,經營本極不易。而以傳遞本國文化,凝聚認同、啟迪民智為目的的模式,自然會遭受統治者嚴厲的阻撓。」

日本政府在圖書檢查及漢文書取締早不遺餘力,海關對由中國輸入臺灣的書報嚴格干涉。臺灣人經營的漢文書局,經常面臨書被政府查禁的窘境。

立場對立,漢文書局和日本政府若不能保持和諧關係,麻煩就會接踵而來;加上總督府新頒的「臺灣教育令」一再縮減漢文及臺語教學;以及強行推行「國語」的政策,造成民眾使用日文的比例漸高,間接打擊漢文書店的生存。

大環境惡劣,推廣漢學文化缺少商業利益,理想禁不起現實嚴酷的考驗,漢文書局便一家家歇業。雅堂書店關門、三春書局於1930年10月末由文化書局收購。文化書局於蔣渭水逝世(1931年8月)後,在經濟、政治等多重壓迫下也走進歷史。

雪地荒漠上的苗栽一棵棵癱軟、枯竭,只在昏暗時空中留下蒼涼印記。

說到這裡,驀地感覺四圍一片闃黑,殖民地悲情於街坊、騎樓間繞轉……

欣倫與小凱沉默不語。黃伯記得之前每回聽叔公談起這段往事,心情總無比沉重。

幸虧亂世總有志士懷抱理想。黃伯請服務生再加熱茶,杯內深褐色茶葉款款張開,輕啜一口,溫潤和緩喉嚨的乾渴。

中央書局跟前的街燈亮起,街角樓房如蟄伏之獸,於夜氛中呼吸起來。

| FindBook |

有 6 項符合

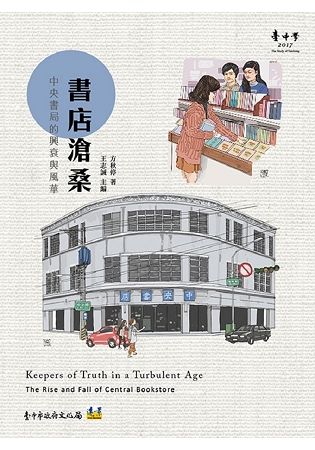

書店滄桑:中央書局的興衰與風華的圖書 |

|

書店滄桑:中央書局的興衰與風華 作者:方秋停 出版社:遠景出版事業有限公司 出版日期:2017-11-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 210 |

二手中文書 |

$ 264 |

中文書 |

$ 264 |

台灣研究 |

$ 270 |

書店/出版 |

$ 270 |

社會人文 |

$ 270 |

旅遊 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:書店滄桑:中央書局的興衰與風華

1895年,美麗的臺灣有了新主人,那時傳統文化蒙塵,資訊與語言失衡傾斜。縱然歷史洪流滔滔,一群承襲奮勇血液的臺灣文士菁英仍徒手磚磚瓦瓦建造一座維繫漢文命脈、廣博識見、啟迪思想的文化城堡──那年是1927,中央書局面世。書局落腳臺中,文化運動的重鎮、城市地理的優越,使「心向中央」的書局向著臺中人追逐自由自主的心底扎根。賣書賣雜誌賣文藝,回首七十餘載,使命與情義讓中央書局屹立於洶湧時局,同時承載難以數計的未來文壇燦燦之星。時光似水,淘洗過中央書局,而今新舊如何連結、回憶怎麼喚醒?隨著《書店滄桑》翻飛的書頁,我們將能窺見所有美麗哀愁的故事與回答。

關於「臺中學」:

地方學能完整描繪地區的獨特歷史發展脈絡,傳承及活化運用在地文化智慧,因此,臺中市政府文化局對「臺中學」書系的策畫,選擇臺中市具代表性的生活面指標為主題,發掘臺中地區最具本土性、獨特性的特色,運用柔性的筆觸與豐富的圖像,期能讓本地市民更親近、關注自身的生活脈絡,也提供外地大眾了解在地文化的媒介。

作者簡介:

方秋停

東海大學中文碩士、美國中佛州大學教育碩士。曾任《明道文藝》總編輯、現任教於明道中學。創作以散文、小說為主,文章散見國內外中文雜誌、副刊,充滿對鄉土與人文情懷,對臺中的歷史演變與常民生活亦多關注。曾獲林榮三文學獎、時報文學獎、教育部文藝創作獎、吳濁流文藝獎等。作品選入各種文集。合著作品有《呷餅人福氣:文學家的臺中糕餅之旅》、《作家的國文課》。個人著作有散文集《原鄉步道》、《童年玫瑰》、《兩代廚房》;小說集《山海歲月》、《耳鳴》、《港邊少年》。

TOP

章節試閱

逆溯光陰,回到晦暗時代

電鑽刺入,粉塵揚起,斑駁牆內露出鬱鬱紅磚,鋼筋混合著土泥,往裡層掘開,破裂磚縫裡似留時代回音。中央書局的整修工程持續,欣倫與小凱經常留連附近,欲想找尋穿進歷史的門路。正猶疑徬徨之際,黃伯剛好經過。

「老伯伯,您還記得我們嗎?」

「記得,記得!」黃伯記得這對好學的年輕人,及他們身上所背的那臺好奇相機。了解他們似想搭乘時光機,重返歷史現場,將與中央書局相關的線索一一串組起來。

黃伯於是帶他們到附近的小店,於騎樓前的位子坐下來。冷熱茶各點上桌,黃伯侃侃細訴了起來……

說起中央書局,...

電鑽刺入,粉塵揚起,斑駁牆內露出鬱鬱紅磚,鋼筋混合著土泥,往裡層掘開,破裂磚縫裡似留時代回音。中央書局的整修工程持續,欣倫與小凱經常留連附近,欲想找尋穿進歷史的門路。正猶疑徬徨之際,黃伯剛好經過。

「老伯伯,您還記得我們嗎?」

「記得,記得!」黃伯記得這對好學的年輕人,及他們身上所背的那臺好奇相機。了解他們似想搭乘時光機,重返歷史現場,將與中央書局相關的線索一一串組起來。

黃伯於是帶他們到附近的小店,於騎樓前的位子坐下來。冷熱茶各點上桌,黃伯侃侃細訴了起來……

說起中央書局,...

»看全部

TOP

推薦序

儲備臺中的人文精神/林佳龍

近年來,做為宜居城市臺中市吸引各地的民眾陸續移入,人口大幅成長,躍居全臺第二大城,同時民眾對生活品質的訴求相對提高,人文精神也隨之抬頭。政府應如何規劃城市願景,以符合市民期待,這一步極為重要。

現今的臺中,能受到愈來愈多人的認同,過去打下的基礎功不可沒。許多在地的民間團體在此基礎上,活絡熱切地在臺中各地舉辨藝文活動,布置閱讀、品茗、及享用文創餐飲的舒適生活空間,或透過舉辦讀書會、講座等不同方式推展這座文化之城,使它的生活面貌、運轉軌跡可以清楚地被自身與外界所認識。而市府...

近年來,做為宜居城市臺中市吸引各地的民眾陸續移入,人口大幅成長,躍居全臺第二大城,同時民眾對生活品質的訴求相對提高,人文精神也隨之抬頭。政府應如何規劃城市願景,以符合市民期待,這一步極為重要。

現今的臺中,能受到愈來愈多人的認同,過去打下的基礎功不可沒。許多在地的民間團體在此基礎上,活絡熱切地在臺中各地舉辨藝文活動,布置閱讀、品茗、及享用文創餐飲的舒適生活空間,或透過舉辦讀書會、講座等不同方式推展這座文化之城,使它的生活面貌、運轉軌跡可以清楚地被自身與外界所認識。而市府...

»看全部

TOP

目錄

市長序 儲備臺中的人文精神

局長序 「百年城」的五道歷史光芒

前 言 重返舊城區,穿進歷史走廊

第一章 挺立洪流中的文化城堡

逆溯光陰,回到晦暗時代

日治時期的漢文書局

中央書局的成立

第二章 中央書局履現的文化使命

創辦、經營者群像

「生不惑,死不憂」的事業發起人──莊垂勝

仁厚無私的中央俱樂部社長──張濬哲

熱中民主及慈善事業的董事長──張煥珪

矢志推動藝文、美術的經紀人──張星建

力求生存,苦撐到最後的經理──張耀錡

書籍雜誌的供應與發行

《南音》

《臺灣文藝》

《新知識》

《文化交流》

扶助藝術家,推廣美術...

局長序 「百年城」的五道歷史光芒

前 言 重返舊城區,穿進歷史走廊

第一章 挺立洪流中的文化城堡

逆溯光陰,回到晦暗時代

日治時期的漢文書局

中央書局的成立

第二章 中央書局履現的文化使命

創辦、經營者群像

「生不惑,死不憂」的事業發起人──莊垂勝

仁厚無私的中央俱樂部社長──張濬哲

熱中民主及慈善事業的董事長──張煥珪

矢志推動藝文、美術的經紀人──張星建

力求生存,苦撐到最後的經理──張耀錡

書籍雜誌的供應與發行

《南音》

《臺灣文藝》

《新知識》

《文化交流》

扶助藝術家,推廣美術...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 方秋停

- 出版社: 遠景出版事業有限公司 出版日期:2017-11-01 ISBN/ISSN:9789860537574

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:208頁 開數:17*23

- 類別: 中文書> 歷史地理> 台灣研究

|