【內容試讀】

台北愉虐城市

文/郭亮廷(文字工作者)

看藝穗節,是這座台北城每年一次重要的集體愉虐經驗。明明票很難推,大家還是很踴躍報名;明明都是血汗製作,大家還是願意賠上暑假、再加碼賠上打工的血汗錢來做戲;明明去年看了一堆節目爛到爆,今年手冊印出來了,還是令人很想去翻;明明雷區很密,大家還是樂於被炸得粉身碎骨。

為什麼呢?究竟是什麼吸引我們痛並快樂著?「熱愛藝術」是最令人熱不起來的標準答案,因為它沒有回答,為什麼這份愛的令人渴望之處,不是精神昇華,不是藝術之愛令人恆久忍耐又有恩慈,而是一種混雜著受虐傾向的肉體快感,令人恆久忍痛又能產生秘密的快樂?究竟是什麼讓小確幸和小清新們,不但不需要在藝術中被療癒,反而尋求一種受傷的風險,在瀕臨過勞的狀態感覺自己精力過剩?附帶說句不算題外的話:這有點像三一八佔領立法院的情況,警方越是舉牌警告違法,年輕學生就越是呼朋引伴要去路過,和警察發生衝撞更好。一種很弔詭的、利用體罰來證明自己很叛逆的概念,而不是因為搞叛逆才被懲罰。此處亦然,虐待反而令人期待;罰,反而變成對於罪的引誘。

對我來說,無論是國會佔領行動還是藝穗節,最大的誘因是這座城市本身的空間,是為了能夠暫時性的挪用空間,把大馬路當成通舖睡、街道當成塗鴉牆、議場當成各種物件、聲響、影像的解放區,把法會做成表演大雜燴、紅樓劇場變成吃喜酒辦桌的地方,即使是早已不稀奇的文青咖啡館裡的演出,一個表演如何適應各式各樣窄仄、狹小、零碎的空間,總是引人好奇。

拋開劇場走到街上去

這話表演者聽起來可能不順耳,不過確實如此,藝穗節許多戲我看完印象很淡,倒是看戲的場所令我印象深刻。例如我記得在大稻埕遊艇上,看過卡米地喜劇俱樂部的《遊艇趴》,在黑美人大酒家看過芭芭瑪劇團的《哈姆雷舞台謀殺案》,當時全神貫注在看的演出內容,都逐漸在記憶裡退居背景,反而是看戲的間隙、分神注意到的周遭環境——想到昔日的淡水河曾是河運的重要水路,入夜後燈火通明的河面會是多麽絢爛妖豔,眼前黑暗中流動的,卻是一條靜靜發臭、傾倒棄物的廢河;走進黑美人大酒家的廳堂,氤氳燈光下的巴洛克柱式和迴旋樓梯,又像時光隧道一般把我們捲入,恍惚回到1930年代台北的風華和風月之中——這些空間記憶,漸漸浮現,變成主題。

當然也有像天團和野草叢劇社,在空場Polymer四樓露台演出的《他說你今天很美——看見奧賽羅》這樣的例外,戲和城市之密合,令你無法從一者分心給另一者。他們在水塔和霓虹招牌、典型的都市頂樓風景裡,演一個人赤裸裸的、任由世俗的戰爭宰割的故事。本來,頂樓就是向上發展的都市邊緣,活得很累的人去那裡喘息、逃避、犯法、霸凌或被霸凌,或是尋死。這齣戲讓劇場和都市成為互相的鏡像,是不同空間的疊韻,入戲的觀眾同時深入感受了都市空間。

的確,綜觀藝穗節的節目,多數是在咖啡廳、旅館、紅包場、舊大樓這些非正規劇場空間演出,很容易令人想到謝喜納(Richard Schechner)的環境劇場(environmental theater),但又不完全是這樣。相似的部分,就如同謝喜納自己所言,環境劇場乃至於整個表演研究(performance studies)與人類學、社會學、精神分析的關係更緊密,與戲劇美學較疏遠,「我拒絕美學」,他說 。這也是為什麼,環境劇場很像是一種拋開劇場、脫劇場的劇場,它要走向街道、廣場、海岸、廢墟,就是不要在正規劇院裡演出,這樣才能拒絕劇院所規定好的美學,那種「美美的」表演、舞台、燈光、音樂,所謂的專業,也是制約。

不同的地方是,環境劇場在台灣出現的脈絡,不只是對於美學的拒絕,更是對於威權統治的否定,比較不是鍾明德說的後現代主義在台灣,一種本土意識抬頭所帶動的、對於西方文本中心戲劇美學的拒絕;而是更接近王墨林提出的「行動劇場」,包括洛河展意在台北東站前地下道的《交流道》、陳界仁及其夥伴在東區街頭的《試爆子宮》,以及王墨林自己和周逸昌策劃的《驅逐蘭嶼的惡靈》等,都是一種反叛戒嚴體制的政治行動 。比較不是歐美晚期資本主義文化在台灣的遲到現象,而是更接近日本前衛劇場對於美國帝國主義的批判,或是拉丁美洲藝術家用行為藝術反抗軍事獨裁的做法,類似巴西劇場導演波瓦(Augusto Boal),透過「隱形劇場」演練的「革命的預演」。

街道的學校,還是奇觀的工廠?

當藝穗節試圖大範圍地覆蓋台北的城區,它勢必勾動環境劇場在台灣不只是反美學、更是反體制的空間記憶。而且,若非藝穗節的召喚,對於小劇場運動史,我們恐怕只會更失憶,因為台灣的戲劇科系教育學生的,正是如何在正規劇院裡熟練的操演專業的劇場美學。藝穗節歷年的統計足以說明,街頭出身的台灣劇場,如何在紛紛進入學院和專業化的場館之後,把後來的劇場世代訓練得很宅,只想在硬體設備完善的室內做戲:根據藝穗節辦公室十年來的彙整,團隊參與藝穗節的原因,最主要的是「免費場地」,而最搶手的場地當然是牯嶺街小劇場之類比較專業的黑盒子。這種對於專業空間的拜物,完全應驗了我在戲劇系教書六年,令人沮喪的觀察,從老師到學生都在神化進入戲劇廳、登上大舞台的榮耀,於是另類空間的玩法、城市環境的實驗,就淪為次要。

套用王墨林的說法,「小劇場已死」之後,我們經歷了一波場館和學院共同助長的、劇場空間的保守轉向。就此而言,藝穗節等於是一個修補機制,每年開列出咖啡館、幼兒園、遊艇等等,林林總總既是日常的場所、對於表演活動又是很異常的空間,然後半鼓勵、半強迫的把劇場青年推向城市戰場,累積他們在專業機構過度保護之下,流失的實戰經驗。如果說1980年代的行動劇場,是透過城市空間的挪用,在戒嚴的控管底下割開一道縫隙的「革命預演」,那麼當革命已遠,藝穗節的功能有點像是為了讓預演還有可能,而舉辦空間挪用的補習教育,用街道的學校彌補學院的失能。

問題是,藝穗節之於表演藝術可能有其貢獻,但是藝穗節之於台北呢?它或許拓寬了青年學生對於劇場的認知,壯大了他們挪用空間的膽識,但它是否開啟了新的城市想像?每年的藝穗節促使那麼多表演團隊參與到城市空間之中,這些前仆後繼的參與,有改變城市什麼嗎?終歸,藝穗節是否只是那麼多的美食節、燈節、舊書節、花卉節之外,又一個城市新興的消費節慶?它是否只是城市行銷底下,負責形象工程的一個部門,一座在暑假期間增加休閒娛樂的去處、量產表演活動的奇觀工廠?

在《空間生產》(La production de l’espace)這本書中,亨利.列斐伏爾(Henri Lefebvre)曾說,在資本主義社會裡,變更一個空間的用途,通常比建造一個專門的空間更有意思,空間挪用比空間營造、空間佔領比實際擁有更具創造性 。要問的是,空間的挪用難道不會反被資本主義所用嗎?從公園裡露天放映的「蚊子電影院」,到總統府前廣場的飆舞,到西門町的扮裝嘉年華,再到藝穗節,這難道不是一整套操作越來越熟練的、官辦民營、委外製作、更像是權力收編的空間挪用嗎?

憂鬱的節慶

這裡牽涉到台北藝穗節的特殊體質。愛丁堡國際藝穗節、外亞維儂藝術節是眾所皆知的典範,兩者都標榜民間團體自主、有意與官方邀請的演出區隔、不設任何審查機制,可是這些展現民間活力的精神指標,只有自由報名參加這一項被移植過來,於是臺北藝穗節就和鄰近的澳門城市藝穗節一樣,都是屬於文化局的政府單位。也就是說,雖然同樣名為「藝穗」,同樣是比藝術節更能創造整座城市的節慶氛圍,讓表演在官方場地以外的大街小巷裡發生,可是在愛丁堡和亞維儂,那很像是一種傳統的民間節慶,到了台北和澳門,那股民間活力是靠政府預算激活的。那種狂歡,潛藏著憂鬱。

然而,如果我們考掘節慶的起源,會發現不只是臺北藝穗節,就連臺北藝術節和愛丁堡藝術節、亞維儂藝術節也不是同一回事:愛丁堡藝術節是二次大戰後,英國政府試圖透過國際間的藝術交流,一方面化解戰爭仇恨、祈願世界和平,一方面藉此振興戰後萎靡不振的經濟和文化活動;亞維儂藝術節則是法國19世紀末興起的民眾劇場運動在戰後的延續,目的是去除長久以來中央集權、資源過度集中在巴黎的弊病,在外省打造一個文化重鎮,亦即所謂「文化的民主化」 。簡而言之,一個是為了反戰,一個是為了民主。那台北是為什麼呢?

為了帶動景氣循環。根據王志弘在〈台北市文化治理的性質與轉變,1967-2002〉文中的分析,台灣1980年代因為解嚴所帶來的市場自由化和國際化,產生了房地產熱潮、高科技產業興起、消費力大幅提升等現象,但是到了90年代末期碰上亞洲金融海嘯和全球經濟蕭條,演變成房地產景氣低迷、失業率大幅增加、基層金融逾放呆帳、產業和資金外移等問題。內憂之外,還有因應大陸的快速城市化和韓國的崛起,必須提升城市競爭力的外部壓力。在這個背景下,為了走出谷底、再創下一個景氣的高峰期,台北市政府才會在世紀之交推動古蹟活化和閒置空間的再利用,包括西門町的紅樓劇場、寶藏巖藝術村、牯嶺街小劇場等等,然後再藉由節慶式的活動吸引人潮,包括國際性或社區型的各種「季」、「祭」、「嘉年華」、「藝術節」 。

換句話說,台北需要設一個藝術節,是為了發展文化觀光去填補其他產業的缺口;在這個架構之下,藝穗節是一個更微觀調控的經濟部署,用更多元的表演活動開發更多種的消費型態,深入更細密的巷道和店家,擴大社區觀光的內需。

在此僅舉一例。關於歷年來表演場地在台北每個城區的消長,藝穗節的統計資料顯示,近幾年大安、中正一帶的場地數量驟降,而在大同、士林、北投一帶遽增,呈現一種由東南往西北的區域移動。藝穗節辦公室坦言,這是受到師大商圈爭議事件的影響。師大商圈因為發展飽和,使得符合中產階級品味、又負擔得起店租的流行服飾店,淘汰了早年聚集在這裡的獨立書店、咖啡館、藝文空間,而這些店家後來多半都是落腳在西北區。顯然,藝穗節與經常合作的商家類型是平行移動的,兩者都像是富有冒險精神的商業旅人,都在把新的文化消費型態,引進相對低度開發的社區。

城市的暗黑旅誌

可是這樣似乎又把事情給說死了。就拿藝穗節每年有超過一百五十多個節目來說吧,它是一個龐大的複合體,文化觀光不可能是它持續擴大的唯一動力。更何況,每年獲得矚目的表演裡,很大一部份根本是在反觀光,而且有趣的是,正因為藝穗節有點城市小旅行的情調,反觀光才會得到高度曝光。每年的藝穗節手冊都像是一本城市指南,而這些反觀光的節目,就像藏在夾頁裡的另一冊暗黑旅誌。

例如,天團和陳憶玲、肉捌國際合作的《他媽的茱麗葉》,演員是被裹在塑膠袋裡、從船底被吊上來的,很像是淡水河上發生的情殺案,或是命案現場從水裡打撈的屍體,而都市外圍的河岸正是常見的棄屍地點;台灣應用劇場發展中心的《難丁格爾》,則是讓我們看到白色巨塔裡的血汗勞動。尤其難得的是,藝穗節的反觀光路線能夠串連港澳,例如影話戲有限公司的《我的50呎豪華生活》,讓我們看到香港居住環境比牢房還不如的「劏房」問題;風盒子社區藝術發展協會的《其實我們》,則讓我們看見澳門賭場的盛世邊緣,沈浮於金錢和毒品交易的青年群像。

我再強調一次,引人注目的並不是這些演出特別具有社會正義感。討論社會議題的爛戲難道還嫌少嗎?政治正確時常演變成一種藝術上的錯誤。重點是藝穗節營造的那種看節目就像逛景點的節慶氛圍,讓這些演出原本的批判意味,額外獲得了一種反觀光的效果,使得藝穗節突然被翻轉成一種反觀光的觀光、反節慶的節慶。而我認為,這是藝穗的觀眾,哪怕雷再多也炸不爛真正的原因之一,因為這裡有一種別的地方很難有的、愉虐的樂趣,它讓生活苦悶的我們想要出走旅遊,卻在旅行途中發現最有觀光價值的就是我們的苦悶。

最後附帶一提,從這個角度來說,皮繩愉虐邦在藝穗節屢獲好評,絕對不只是大眾的窺奇心態作祟,而是愉虐本身就是這個節慶、乃至於這座城市的快感來源,就像有那麼多人為了享受電影很爛而去看邪典,為了享受幽閉恐懼而去玩密室逃脫遊戲,為了享受一種華麗的疼痛而去刺青。我們追求的並非快樂,而是被虐帶來的愉悅。因為日常生活中的我們,本來就是被剝削還感到確幸,皮繩愉虐邦和藝穗節只是割開一道縫隙,讓我們發現常態本身就很變態,觀光就是望向黑暗。

| FindBook |

有 2 項符合

拆解藝穗•十年報告的圖書 |

|

拆解藝穗:十年報告 作者:陳韋臻 出版社:白象文化事業有限公司 出版日期:2017-11-01 語言:繁體書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

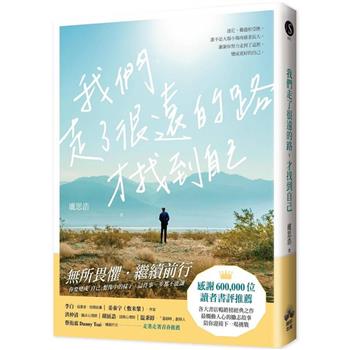

圖書名稱:拆解藝穗•十年報告

【本書簡介】

藝穗節(Fringe Festival)源起於英國愛丁堡,以邊緣非主流的自主精神迅速引燃創作者的認同,發展至今70年,已有超過210個不同的城市加入行列。自2008年起,臺北藝穗節在主流藝文表演之外,以開放自主的理念,廣納演出團隊,在畫廊、公園、咖啡廳等生活場域,發生各式各樣小型的表演或是裝置藝術行動,讓更多人知道藝術也可以很常民,任何人都可以把最原初的創意和熱情盡興的表現出來。

本書為臺北藝穗節十周年之紀念專書。以「拆解」為名,意圖從訪談、評論、數據分析等方向,掌握藝穗節這十年來在城市空間與表演藝術環境所激發的變化與影響力。並邀集表演藝術圈一線的評論者郭亮廷、于善祿、楊美英、吳思鋒等為文分析,訪談藝穗行政團隊口述甘苦日常,並製作資訊圖表,讓數據訴說藝穗十年間,創作團隊、表演空間與觀眾展現出何種變貌。

作者簡介:

【作者簡介】

陳韋臻等撰文

TOP

章節試閱

【內容試讀】

台北愉虐城市

文/郭亮廷(文字工作者)

看藝穗節,是這座台北城每年一次重要的集體愉虐經驗。明明票很難推,大家還是很踴躍報名;明明都是血汗製作,大家還是願意賠上暑假、再加碼賠上打工的血汗錢來做戲;明明去年看了一堆節目爛到爆,今年手冊印出來了,還是令人很想去翻;明明雷區很密,大家還是樂於被炸得粉身碎骨。

為什麼呢?究竟是什麼吸引我們痛並快樂著?「熱愛藝術」是最令人熱不起來的標準答案,因為它沒有回答,為什麼這份愛的令人渴望之處,不是精神昇華,不是藝術之愛令人恆久忍耐又有恩慈,而是一種混雜...

台北愉虐城市

文/郭亮廷(文字工作者)

看藝穗節,是這座台北城每年一次重要的集體愉虐經驗。明明票很難推,大家還是很踴躍報名;明明都是血汗製作,大家還是願意賠上暑假、再加碼賠上打工的血汗錢來做戲;明明去年看了一堆節目爛到爆,今年手冊印出來了,還是令人很想去翻;明明雷區很密,大家還是樂於被炸得粉身碎骨。

為什麼呢?究竟是什麼吸引我們痛並快樂著?「熱愛藝術」是最令人熱不起來的標準答案,因為它沒有回答,為什麼這份愛的令人渴望之處,不是精神昇華,不是藝術之愛令人恆久忍耐又有恩慈,而是一種混雜...

»看全部

TOP

目錄

【目錄】

如果有一種說故事的方式──臺北藝穗十載 /陳韋臻

藝穗十年,我們想讓你知道…… /劉揚銘整理

藝穗節與城市空間

台北愉虐城市 /郭亮廷

以城市為題,製造表演與空間的對話 /楊美英

十年演出觀察

劇場世代的結群想像與美學可能 /吳思鋒

藝穗.十歲.拾穗 /于善祿

藝穗節中的舞蹈展演觀察報告 /鄒之牧

藝穗節中的音樂展演觀察報告 /許向豪

從藝穗節的「其他類」到藝穗節作為「其他」 /張吉米

藝穗深厚事 /賴柔蒨

藝穗精神七十載──臺北藝穗節的國際連結 /王惠娟、林欣...

如果有一種說故事的方式──臺北藝穗十載 /陳韋臻

藝穗十年,我們想讓你知道…… /劉揚銘整理

藝穗節與城市空間

台北愉虐城市 /郭亮廷

以城市為題,製造表演與空間的對話 /楊美英

十年演出觀察

劇場世代的結群想像與美學可能 /吳思鋒

藝穗.十歲.拾穗 /于善祿

藝穗節中的舞蹈展演觀察報告 /鄒之牧

藝穗節中的音樂展演觀察報告 /許向豪

從藝穗節的「其他類」到藝穗節作為「其他」 /張吉米

藝穗深厚事 /賴柔蒨

藝穗精神七十載──臺北藝穗節的國際連結 /王惠娟、林欣...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 陳韋臻

- 出版社: 白象文化事業有限公司 出版日期:2017-11-01 ISBN/ISSN:9789860538045

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:96頁 開數:20cm ×24cm

- 類別: 中文書> 藝術

|