清代原住民曾經出現或居住在靠近漢人聚落的山區,為了方便管理在東勢角 就設置撫墾局,更靠近山區的大茅埔則設置撫墾分局。進入日治時期之後,改為東勢角 撫墾署,位置則沿用清代的衙署位置,但當時鄉民則有建議將相關出張所或分局移往郊外。進入日治時期之後,泰雅 族部落則有較為清楚的資料,最早北勢群部落記錄為《臺灣總督府公文類纂》中,為撫墾署的事務性報告,時間大約在1896年,由當時署長越智元雄所留下的記錄。南勢群的紀錄則為1898年的〈森林調查復命書〉中有詳細的人口、戶數與頭目名稱 。

明治四十四年(1911年),由臺灣總督府《臺灣蕃社戶口一覽》中,北勢蕃被新竹廳大湖支廳所管轄,有ブヨ一社、ロ一ブゴ一社、スロ一社、マナバン社、マビルハ社、テモクボバイ社、ロブン社、チイムイ社等八社,位於臺中廳東勢角 支廳所管轄的南勢蕃則只列出稍來社、白毛社 、阿冷社等三社。 根據大正三年(1914年),《臺中廳理蕃史》 ,所載如下:

北勢群,原住民語稱為ルリオン パイノフ(Rurion Painohu),即是河邊的意思,自古以來佔居在大安溪上游,名稱即起於此。其境界北與舊新竹廳汶水群以及大湖群為界,南與大尖山與南勢群接鄰,東方固守中央山脈,西至大安溪,部族分為八社,散佈在老屋峨山、雪山坑、眉比浩溪、盡尾山等處,八社中最大的是武榮社與老屋峨社,其中武榮社為八社中勢力最大的,八社則有武榮、老屋峨、蘇魯、馬那邦、眉必浩、得木巫乃、蘆翁、盡尾,總人數將近2,000人,壯丁約700人,以下為各社之變遷與現狀,如下:

1.武榮社(ブヨン),現在雪山坑溪上游右岸,原住民稱為スバエ一(Subaee),溼地的意思,同社以雪山坑流域為佔居地,據說頭目為ユ一ケ ロ一モ(Yuuke Roomo),現在八十多歲的年紀,依然钁鑠,蕃族間都很敬畏他,有操縱八社的勢力,以前的佔據地在老屋峨山一帶,氣候溫順,土壤肥沃,米穀每每裝滿倉廩,是最富庶的蕃社,嘉慶年間住在今日東勢角 附近的石角庄與中科坑方面。因漢人入侵,逐漸轉移,移到老屋峨山的背後,接下來從明治四十五年(1912年)的討伐,舉社遁逃到現地。

2.老屋峨社(ロブゴ),原住民稱為ミトオン(Mitoon),高地的意思,在老屋峨山頂形成集團,武榮社外有亞勢力之蕃社,也是明治四十五年(1912年)討伐的結果,全社盡失,與武榮社隱匿在雪山坑溪上游右岸,以前居住在大茅埔庄一帶的土地,也同樣從老屋峨山退讓,接著遷到現居地,頭目為ボ一ナイ タツパス(Boonai Tatsupasu),在部族中有勢力,光緒末年劉銘傳的北勢蕃討伐之際,標榜自己中立,因為努力調停有功,當時有賜給頭目姓氏並授與官位。

3.蘇魯社,原住民稱為ミスル一(Misuruu),八社中最小的蕃社,位在雪山坑 右岸眉比浩溪,原住民稱為ガオン サラピツ(Gaon Sarapitsu)左岸高地,以前居住在大坪林一帶,後來從上移到大安溪的左岸,緊接著轉移到現地,從古自今屢屢被討伐,轉來轉去好幾次,部落勢力亦逐漸衰退,頭目稱為ユ一ケナイワル(Yuuke Naiwaru)。

4.馬那邦社,原住民稱為ワガン(Wagan),佔居在眉比浩溪左岸蘇魯社後方,稱為タラワン(Tarawan)的地方,以前佔據大安溪右岸馬那邦山一帶,光緒十年(1884年)被營官詹阿祝等驅逐,渡過大安溪,遷至出火坪,又遭受卓蘭庄民的襲擊,接著明治三十五年(1902年)日方的燒毀,經過幾次變遷,還留在現地方,據說頭目名字為ブヨン パ一エン(Buyon Paaen)。

5.眉比浩社,原住民稱為ハアナン(Hoanan),大安溪左岸眉比浩溪右岸山腹為集團,頭目據說為タ一クン カイヌ(Taakun Kainu)。

6.得木巫乃社,原住民語稱為タ一ヤフ(Taayahu),棲息在眉比浩社後方的高地,頭目據說為ワタン チユ一ワス(Watan Chiwasu)。

7.蘆䈵社,原住民語稱為アボロン(Aboron),據說頭目為アベヤ ハイシヨ(Abeya Baishyo),散佈在盡尾山東南中腹稱為シ一ブイ(Shiibui)地方的部落,從蘆䈵社越過洗水山,與キナハツクル(Kinahatsukuru)蕃族有交通往來。

8.盡尾社 ,原住民語稱バヤヌフ(bayanuhu),頭目為ユ一パシタラウ(Yupa Shitawu),盡尾社由數個部落組成,大安溪上游右岸稱為サイヤ(Saiya)、ホボンタ(Hobonta)、ボナヘン(Bonahen)的諸部落所組成,其北方經盡尾山(6181尺),通鹿場大山(8856尺),與同方面的蕃族有交通往來。

南勢蕃佔據大甲溪上游一帶,北以大尖山與北勢蕃為界,南邊從白姑大山經山杉山,至南投廳下中川山,東方最深到Slamaw,西至捒東上堡與各庄交接,分為稍來、白毛、阿冷等三社,又分成數個部落,在砂連、東卯、白毛、白姑等諸山間的各處形成集團式的部族,南方與眉原群關係很深,北與北勢群聯絡,從古自今頗有勢力,現在一半已經歸順,並移住到線內,線外的也大多提出所有的槍枝,依賴政府之保護,只有稍來社一部分,スバエ(Subae)尚未投誠。

1.稍來 社,原住民語稱為ミサオオライ(Misaorai),由サオライ(Saorai)、ユ一カンライワン(Yuukan Raiwan)、スバエ(subae)三個部落所組成,戶數有38戶。北到大尖山為界限,南至大甲溪的區域,今日因為隘勇線的擴張,除Subae部落,其餘皆被隘勇線包圍,依賴政府保護,即是サオライ(Saorai)集居在大甲溪左岸埋伏坪 ,接著設立蕃務官吏駐在所啟發之,ユ一カンライワン(Yuukan Raiwan)社在右岸稍來 坪形成部落,スバエ(subae)佔居在大尖山東方高地(5000尺),與未歸順蕃的北勢群往來,每每有反抗的氣勢,此部落由原來北勢蕃的武榮社分出來,稱為アランスバエ(Aalamg Subae)。

2.白毛社,據說蕃人自稱ミパ一シン(Mipaashin),パ一シン(Paashin)即是樹名,起因是這地方有Paashin樹,漢人依此命名為白毛,以前也曾有白髮白鬍鬚的頭目,原與稍來 社同一社,獨立後形成一社,戶數29戶,以前從大甲溪上游裡冷溪下到埋伏坪之間都是其領域,明治三十九年(1906年)全部歸順,移居到線內,現今埋伏坪 一處,與阿冷社為共同集團,並聽從政府命令,逐漸有進化的態勢。

3.阿冷社,蕃稱ミシエヤ(Mishieya),佔據大甲溪最上流區域,分為五個部落,以前住在北港溪上游白狗社附近,後來移到現地,各部落名稱即所在位置如下:

(1)アランハガアン(Alanghagaan)部落,部落舊名為シユヤンタイモ(Shiyuyantaimo),在大甲溪上游左岸,距離東勢角約13里半(約53公里),有18戶83人。

(2)アランシユゴヘン(Alang Shiyugohen)部落,ハガアン(Hagaan)部落的西方約1里10町(約5公里),十文坑左岸山腹,有5戶,27人。

(3)アラントボラン(Alang Toboran),舊名クラスワタン (Kurasuwatan),居住在大甲溪左岸ハガアン(Hagan)部落的下方稱為夯工坪的平原,有12戶,49人。

(4)アランテジユワオ(Alang Tejiyuwao),舊名イチハブンガイ(Ichihabugai),從東勢角溯大甲溪9里(約35.3公里),即是在白冷南方2里的山腹,有14戶59人。

(5)アランウゴワン(Alang Wugowan),在距東勢角5里的大甲溪左岸埋伏坪,是38年與40年被收容於隘勇線內,戶數85戶,人口366人。

此外,根據大正六年(1917年)森丑之助 所著《臺灣蕃族志》兩書為主所載,綜整出臺中原住民的舊部落,以下為北勢群的部落。

1.ロブン(Robun)社,以前漢譯為魯翁社,原住民稱為アロバン(Aroban)社,原住民語Arobon溪兩岸,有架籐蔓網架,因為要抓它過溪,故稱之。位置於在大安溪右岸盡尾山的東南中腹,海拔約3600尺,成散居的部落型態,從東勢角東北方約8里多(約31.4公里),頭目為アベヤ パイシヨ(Abeya Paishiyo),由20戶集團所組成。

2.チンムイ(Chinmui)社,以前漢譯為盡尾社,大概是以這區域最後的深山部落為名,原住民語稱為バヤヌフ(Bayanuhu),據說為平坦的意思。位置在大安溪上游右岸盡尾山的中腹,海拔約2700尺的散在部落,從東勢角東北約10里15町(約40.9公里)。頭目為ユ一パシ タラウ(Yuupashi Tarwu),由36戶集團形成。

3.テモクボナイ(Temokubonai)社,漢名譯為得木巫乃社,原住民稱為タイヤフ(Taiyahu)社,社名來自於地形。位置位於大安溪右岸マピルハ(Mapiruha)社的東方山腹,海拔約3,300尺(約1,000公尺),形成集團式部落,距離東勢角東北方7里20町(約29.7公里),頭目為ワタン チワス(Watan Chiwasu)、ハ一エン モワラ(Haaen Mowara),組成39戶的集團。

4.マビルハ(Mabiruha),漢名稱為眉必浩社,原住民與稱為Boana社,位置位於大安溪上游眉必浩溪右岸中腹,海拔約3,800尺(約1,151公尺),從東勢角東北7里30町(約30.8公里),頭目タツクン カイヌ(Tatsukun Kainu)、ペハウ ラ一フ(Pehau Raahu),形成21戶集團。

5.マナパン(Manapan)社,漢名稱為馬那邦社,原住民稱為ワガン(Waagang),位置於大安溪上游眉比浩溪左岸スロ一(suroo)社北方タラワン(Tarawan),海拔3,800尺(約1,151公尺),形成集團部落,距離東勢角6里半(約25.5公里),頭目ブヨン バ一エン(Buyon Baaen)、トモン バリヤ(Tomon Bariya)形成32戶集團。

6.スロ一(Suroo)社,漢名為蘇魯社,原住民語稱スルウ(suruo)或スロ(suro)的發音,為後面或背面之意義。位置位於大安溪支流雪山坑 右岸高地,海拔約3,000尺(約909公尺)形成部落集團,距離東勢角東北6里15町(約25.2公里),頭目為ユ一ケ ナイワル(Yuuke Naiwaru),與ボ一ヒル オビン(Boohiru Obin),形成18戶集團。

7.ロオブゴ一(Roobugoo)社,漢名為老屋峩社,原住民與稱為ミトオン(Mitoong)社,位於大安溪支流雪山坑溪左岸山腹,散佈在海拔約2,500尺(約757.5公尺)的緩坡地上,距離東勢角東北方最近距離2里10町(約8.9公里),最遠6里(23.6公里)。頭目為ボ一ナイ タツパス(Boonai Tatsupansu),與パ一エン ナウエ(Paaen Nawue)形成56戶的集團。

8.ブヨン(Buyon)社,漢名稱為武榮,原住民稱為サバエ(Sabae),Buyon為以前頭目的名字,漢人用它來稱為社名,位置位於大安溪支流雪山坑溪上游右岸高地,形成不規則的集團部落,距離東勢角2里(約7.9公里),最遠3里10町(約12.9公里),頭目ユ一ケロモ(Yuuke Romo),カケ バ一イ(Kake Baai)組成57戶集團。

| FindBook |

有 7 項符合

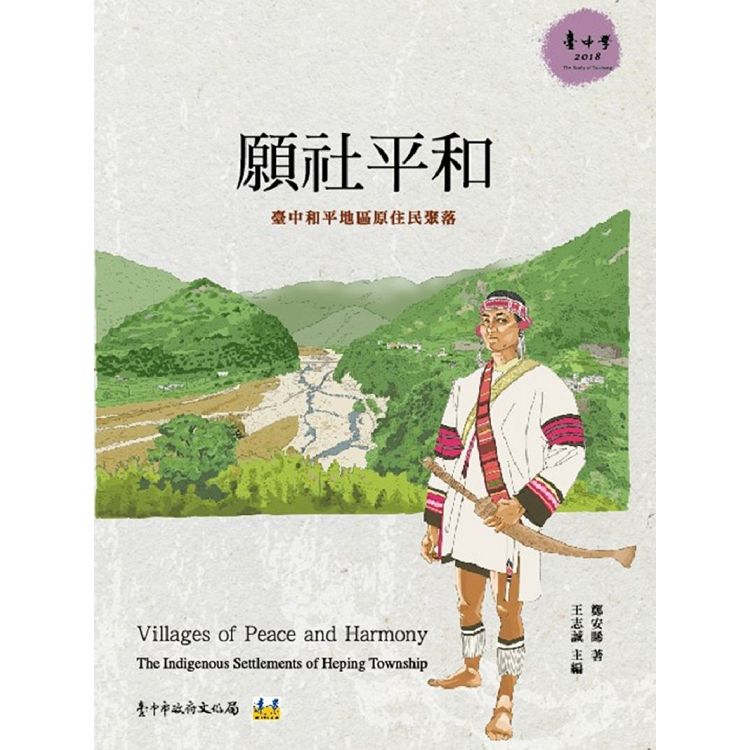

願社平和:臺中和平地區原住民聚落的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 237 |

台灣歷史 |

$ 255 |

原住民文化 |

$ 255 |

旅遊 |

$ 264 |

中文書 |

$ 264 |

Social Sciences |

$ 264 |

台灣研究 |

$ 270 |

原住民文化 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:願社平和:臺中和平地區原住民聚落

泰雅族為臺灣原住民中分布較廣的民族之一,有兩大語群,臺中市的泰雅族大部分屬於澤敖利亞(Tseole)語群族,除了遷移到都市的族人外,主要分布在和平區,清代以「北勢蕃」來稱為此群族人,以當時的武榮社為中心,北屬於北勢群,南屬南勢群,但分布界線不是以大甲溪為界;北勢群分布在今日的苗栗泰安與臺中和平境內,以大安溪兩岸為居住地點,南勢群群則以大甲溪兩岸,一直延續到南投境內,大甲溪上游的則有Slamaw群;由於經歷過清代土地、拓墾,日治時期日警的「討伐戰爭」、「隘勇線推進」、「集團移住」、「戰後都市化遷移」與「九二一地震」的多重影響下,臺中境內泰雅族早已打破傳統生活界線與領域,離散又聚合在新的地方,而和平原名為「稍來坪」,是大甲溪北岸的一狹長河階地,乃「稍來社」移住此地後出現的地名。

作者簡介:

鄭安睎

1972年出生於臺灣屏東,從大學時期開始,喜歡登山活動,先後完成百岳60座,曾調查過清代蘇花、八通關、關門、崑崙凹、浸水營、阿塱壹等古道,以及踏查日治時期隘勇線與理蕃道路,足跡遍佈全臺。目前任職於國立臺中教育大學區域與社會發展學系擔任助理教授,曾出版或合著過《瀰濃山下的時光》(2016年),《原住民族歷史地圖集》(2016年)、《臺灣登山史:總論》(2013年)、《臺灣登山史:裝備》(2013年)、《臺灣舊版地形圖選錄》(2013年)、《烏來的山與人》(2009年)、《臺灣最後祕境-清代關門古道》(2000年)等書。

章節試閱

清代原住民曾經出現或居住在靠近漢人聚落的山區,為了方便管理在東勢角 就設置撫墾局,更靠近山區的大茅埔則設置撫墾分局。進入日治時期之後,改為東勢角 撫墾署,位置則沿用清代的衙署位置,但當時鄉民則有建議將相關出張所或分局移往郊外。進入日治時期之後,泰雅 族部落則有較為清楚的資料,最早北勢群部落記錄為《臺灣總督府公文類纂》中,為撫墾署的事務性報告,時間大約在1896年,由當時署長越智元雄所留下的記錄。南勢群的紀錄則為1898年的〈森林調查復命書〉中有詳細的人口、戶數與頭目名稱 。

明治四十四年(1911年),由臺灣總...

明治四十四年(1911年),由臺灣總...

顯示全部內容

推薦序

市長序

林佳龍:厚植臺中的在地文化

臺中位於臺灣南北交通的中點,氣候宜人,資源豐富,擁有良好的生活機能,更有優美的城市風景。多年來,我們積極活化市區,為市民打造一個生活的好所在,並且致力發展人文產業,為臺灣建立一座嶄新的文化城。

新臺灣國策智庫於2018年五月公布,臺中市是六都民眾心目中的最佳宜居城市,這是我們連續四次獲此殊榮,也是所有臺中市民努力的成果。除了推動城市建設,我們還要厚植在地文化,才能擁有豐富的精神生活,從「希望的臺中」邁向「進步的臺中」。

世界各地的重要城市都有自己的定位與特色,由文...

林佳龍:厚植臺中的在地文化

臺中位於臺灣南北交通的中點,氣候宜人,資源豐富,擁有良好的生活機能,更有優美的城市風景。多年來,我們積極活化市區,為市民打造一個生活的好所在,並且致力發展人文產業,為臺灣建立一座嶄新的文化城。

新臺灣國策智庫於2018年五月公布,臺中市是六都民眾心目中的最佳宜居城市,這是我們連續四次獲此殊榮,也是所有臺中市民努力的成果。除了推動城市建設,我們還要厚植在地文化,才能擁有豐富的精神生活,從「希望的臺中」邁向「進步的臺中」。

世界各地的重要城市都有自己的定位與特色,由文...

顯示全部內容

目錄

市長序 厚植臺中的在地文化

局長序 擁有豐富內涵的城市

引言

第一章 泰雅族在臺中

(一) 臺中泰雅族的聚落變遷

(二) 集團移住

(三) 日人探險活動

(四) 戰後聚落

第二章 重大歷史事件與人物

(一) 重大歷史事件

1、白冷事件

2、梨山事件

3、遠藤事件

4、青山事件

(二) 和平區重要人物

1、林講文(Yabu Wasyat)

2、黃漢貴 (Yakaw Watan)

3、蔡文瑞(Tusang Nomin)

4、朱清江 (Yabu Temu)

5、陳文良 (Walis Kumu)

6、陳錦鳳 (Yuma Laix)

7、張銀文 (Yumin Hayon...

局長序 擁有豐富內涵的城市

引言

第一章 泰雅族在臺中

(一) 臺中泰雅族的聚落變遷

(二) 集團移住

(三) 日人探險活動

(四) 戰後聚落

第二章 重大歷史事件與人物

(一) 重大歷史事件

1、白冷事件

2、梨山事件

3、遠藤事件

4、青山事件

(二) 和平區重要人物

1、林講文(Yabu Wasyat)

2、黃漢貴 (Yakaw Watan)

3、蔡文瑞(Tusang Nomin)

4、朱清江 (Yabu Temu)

5、陳文良 (Walis Kumu)

6、陳錦鳳 (Yuma Laix)

7、張銀文 (Yumin Hayon...

顯示全部內容

|