第一篇 當責賦權——從心領導

第一章 從心領導者之心智鍛練

鍛鍊心智1——心智運作模式

收集、儲存

投射已知——習性、想法、情緒

因果關係

輪迴能量

慣性思維

當責者——成為一個「當下」承擔者。

從心當責領導者——成為一個「當下」,「真性流露」的領導者。

當下,Here and Now,此時此地。對於一個二、三歲正在學習的小孩而言,從他的眼神是流露著「新鮮、純真無邪」的意識狀態,他的頭腦幾乎是一張空白紙,只有純粹簡單的意識,這個時間點就是接近「當下」狀態。當大人拿著一隻筆反覆告訴他「這是鉛筆」,這時候小孩跟著說「這是鉛筆」,在學說的同時他的頭腦已經輸入「這是鉛筆」,以及鉛筆的「影像」——顏色形狀長短等等。你可以說他在「記憶」鉛筆、形狀、發音以及當下大人所傳達出來的一些訊息——想法、感受、情緒。他的頭腦幾乎百分之百的完全拷貝下來,儲存起來——在大腦的腦細胞,沒有遺漏什麼。下次大人再拿出來這隻筆時,他的頭腦會「自動」輸出所儲存的內容——這是鉛筆,甚至當時大人的語氣表情,都會從他投射出來。這是「過去」儲存在他的腦袋裡的內容,而現在「此時此刻」,再把過去的時間所儲存的訊息說出來、或是比手畫腳,臉部也可能有表情,所以在這個當下對於鉛筆的「認知」是存在他的頭腦𥚃面直接投射出來的——是「舊知」了。過去的時間已經過去了,不存在了,只是留下來當時所接受到的訊息,這個「當下」是新的片刻,投射出來的是舊知,還有「過去的」感受情緒,在心理上只有「過去-昨天……」這個名字,「過去,昨天的時間」並不存在了,同樣的「明天——未來的時間」並不存在,在心理上只有「未來、明天……」這個名字。所以,所謂的「過去、未來」只是心理時間而已。「當下」是混合著很多個過去的認知,想法,情緒,在此時此刻投射出來,也包括所謂你知道的事,叫做知識。所以隨著年紀增長,小孩時「當下」的清新越來越少,因為頭腦的儲存體——那張空白紙,已經不知不覺填滿很多很多自動輸入的內容,頭腦的空間——那張白紙已經沒有空白了,怎麼可能在當下——有「活潑新鮮」的當下,頭腦——純粹的意識——意識上「黏附」太多的舊知、想法、情緒、標籤、評斷等等。當小孩長大,成為大人了,再來看看同一隻鉛筆時,這時「這是鉛筆」,會變成——這隻鉛筆很美或很醜,這隻鉛筆有用或沒有用,我喜歡或討厭這隻鉛筆,這是我的鉛筆,這麼多黏附在單純的意識上——二元對立想法/評斷/ 還有情緒/分析/執著。

當下,依然是當下,依然是活活潑潑,依然是新鮮、清晰,而「頭腦,心智,Mind」,已經是「複雜、混亂、充斥著互相矛盾衝突的想法」,甚至晚上頭腦無法停止不想事情,無法安靜下來,無法睡著。這是怎麼啦!發生什麼事?為什麼長大變成這樣?甚至需要靠藥物強迫頭腦不要再運作——好好睡個覺。頭腦——心智,冷靜思考的能力都變成困難,所以很多人開始去學習放空——什麼都不要想,有空去旅遊——放鬆放鬆,壓力實在太大了。或是去禪修——試圖達到沒有思想念頭,不要生氣,不要心煩氣躁。或是找大師聽演講上工作坊——看看能否找到當下,活在當下。任何充電學習的機會一定不能錯過——為了期待更好更有創意的未來,拚命努力的「吸收、吸收再吸收」,學習「如何成長再成長」。知識永遠都不嫌多,學習永遠都學習不完。一方面要放空另外一方面要充電,一則壓力太大要釋壓,另一則要趕行程旅遊,壓力更大。有人假設這些壓力現象是來自環境——只有遠離塵囂才能舒解,所以很多人又興起下鄉找個工作簡單生活。重點在於如何讓頭腦那張空白紙——心智的內容產物——變少,讓出空間出來。當下永遠都在,而且永遠只有當下這個剎那而已,連說當下時都已經離開當下,只能說接近當下方便說是當下。

心智運作模式——投射原理,從收集、儲存,投射大腦「已知——舊知」的思想、情感、感受、情緒以及習性。所有的具象的物質各有各的頻率、振幅、波長。

「從頭腦這張白紙上的內容物一直投射出去外在世界」,延續上面再來深入了解心智的運作模式,當眼前這個當下——眼睛看到的、耳朵聽到的、頭腦意識到的這一切景象,透過眼睛、耳朵、身體傳送訊息到大腦,這一切,自然就會在大腦形成的影像——會被意識分別出來「這是鉛筆」,最原始的輸入資訊——叫做「這是鉛筆」,大腦所儲存起來的「這是鉛筆」——這個原始的檔案資訊已經存在了,有個「這是鉛筆」的「因」已經存在了。下次在任何地方任何時候,看到外在世界「有一隻鉛筆」,一定是跟這隻鉛筆相應的、產生共鳴,結「果」是自然反應出來——叫出「這是鉛筆」。如果沒有原始的資訊——筆,根本無法與外界的——筆相應、共鳴,也叫不出來名字。如果沒有原始的檔案——筆,還是可以靠意識的感知能力感應這隻筆的振動頻率——它的能量狀態,這時候雖然叫不出名字,可是可以感知這隻筆底層所釋放出來的能量是什麼?物理學家已經證實這個世界的任何物質,是呈現「波粒二象性」,也就是說,物質是由最小的「粒子」組成——呈現是穩定的結構,而波是比較複雜的狀態——有頻率、振幅、波長、波的干涉。「波」就是能量的形式,能量的最小單位是——量子。改變頻率就可以改變能量狀態,高頻率高能量,可以影響甚至改變低頻率低能量。

大腦就像一個「發射台」,無時無刻不在發射、散播很多信號、訊息。哪些訊息呢?有認知上的思想、知識的振動頻率,與情感、情緒、感受的振動頻率,還有最細微難以覺察——習性。可是當與外界接觸到、相應時,一般人都只是反應看的到、聽的到、以及認知到的具象事物——比較低頻率,至於高頻率高能量是比較不容易感知到。

科學的觀點——心智的意識是改變自己的命運,創造自己命運的力量所在。如果不喜歡用命運這個名相,不管怎樣稱呼都可以,人類的「意識」有意圖(意念、意向、企圖)或是沒有明顯意圖,所投射反映出各自的生命故事;這個生命結果的現象都是起因於自己的想法、念頭。意識到這個觀點——就是開啟意識覺醒之路。

外在世界是心智所投射出去的,心智有意識的意圖所投射的——可以稱「創造」。心智沒有意識到而所投射的——確定還是百分之百投射出去,其中無益的結果居多,所以「心想」——心智上的內容物——原因所在,「事成」——必然在外在世界——呈現結果。有因必有果,因果關係是宇宙萬物運作模式,你所看到的人類——每一個人的生命都是如此運作,沒有例外。或是你所沒有看到的——任何的存在,也是如此運作。而你相信或是不相信的輪迴觀念——所有包括人類及一切的存在都是在輪迴的因果關係中。牽引著輪迴的動力是什麼,先說驅動這一世的生命故事,上述所說的沒有意識到(自己的意識沒有覺察到)的心智內容物——思想、情緒、情感,還有一個很重要的力量——驅動力,在驅使我們重複地做某些事、說某些話,想某些事,這個習性驅動力就是所謂的業力,為什麼會形成業力呢?好比一個人開始抽菸,抽第一根菸,第二根菸,不自覺地一根接著一根,越抽越多,就會持續抽菸,直到有天,連想都不用想,習慣性驅動(使)我們自動點菸。我們的習慣會在大腦中塑造了神經路徑,在特定合適的環境下,重複相同的行為模式。所以業力是一種心理傾向,基於之前的行為模式,一再地強迫性地去做,去說,去想,這就解釋了為什麼我們有抽菸的衝動,有做某些事情的衝動,有被刺激到就會又吼又叫,習慣性抽菸,習慣性購物,習慣性又吼又叫……,這些事情背後的真相——就是習性驅動力在作用。習慣性的行為就是習性,是養成的一股衝動力,巨大的動能,最後形成牢不可破的、各式各樣的業力,我們會深受其苦啊——變成是習慣的奴隸。像是抽菸的習慣,有可能結果是得癌症,這是自己的理性(意識)控制不了自己的慣性衝動(習性),跟別人一點都沒有關係。因為一直在做這件事——抽菸,那個衝動一直存在著,而且每做一次又多一次強化那個衝動力,衝動力增強了又更驅迫點菸抽菸,這是一個循環——惡性循環。輪迴就是流轉,輪轉,生了又死,死了又生,是什麼驅動力驅使一個人輪轉生死——生了又死,死了又生?業力!這是更深奧的問題不在此討論。所以,我們所做所為的背後都有其習性的驅動力,就是業力。這就是無明煩惱啊!

無明的存在,就是我們覺察不到的事,就是命運。

慣性思維模式——當我們沒有覺知,我們就受制於這些習性。

心智運作機制,它揭示了解決問題和學習新知的能力,還能夠超越邏輯思考,實際進入具體創造的領域。如果沒有意識到你渴望擁有或是想要經驗的是什麼,那麼你將隨著無意識做出反應——生活在自己不知不覺中所建構的世界,而誤以為是被命運所困。所謂的命運,就是自己的慣性思維模式,在不知不覺中建構成強而有力的信念系統。因為缺乏覺知能力,曰復一曰生活在看似理所當然,卻是毫無道理、毫無頭緒的混亂中——心智的混亂,不加思索自己為何要這樣?為何要那樣?說穿了不就是採取「保守又安全」的態度過曰子,不敢挑戰自己所相信的是真的嗎?不敢想像自己相信的可能不是真的?說的更澈底明白一些,從來沒有質疑自己的想法是否正確?從自己的視角所看出去的世界——都跟自己無關,所以看不到自己,這是盲點所在。生命的問題潛藏在自己內在世界,無法從外面找到答案,如果沒有勇氣面對自己的內心戲碼——是由一連串的信念架構的機制,已經層層疊疊的,像是一道道的厚牆,捍衛著自以為是真的——「我是對的」這個我執。從這個信念——「我是對的」投射出去,所有抵觸到這個想法都變成——別人是不對的,只有「我是對的」這個以我為中心的「自我」而已,這個自我——我執,執著我是真的,執著我是對的,成為生命最大的虛妄幻想。這個牢不可破的我執,可以讓自己假裝不用改變,直到意外或是其他事故發生,才可能消弱它的力量。

改變意味著要漸漸失去安全感,失去舒適安逸,放手「我是對的」的堅持,改變就是要戳破「恐懼的妄想」,改變就是要「覺知」那沒有覺察到的自己,改變就是要中斷習性之流,不再被慣性思維所綁架,改變是痛苦的——因為我執要死一定會掙扎求生,因為意識要警覺——從無知的舒服沒事要提起來注意自己,因為不再放逸鬆散散漫——這是因為意識習慣了處於鬆散散漫的狀態——那個狀態像是活在雲裡霧茫茫然的,飄浮在半空中掉不下來。習慣了,改變現狀當然是困難重重,只有一個原因就是——因為習慣了,改變意味即將不習慣。就只有不習慣而已,不會損失什麼,但是不習慣是很嚴重的問題,因為已經「習慣了」很久很久很久……,講不完的久遠了。

一旦覺悟要開始改變,最先要派上用場的是覺察力量,意識的覺察力是什麼呢?意識要聚焦在創造的目標上,注意力要專注在當下手邊的事上,這是意識分分秒秒警醒——選擇的結果,這就是覺察力。換言之,就是意識有意圖——觀注在目前、當下的感覺、想法是與目標結盟有一致性的。在當下,這個剎那,意識若是被朦朧不清的想法所附著,即是融入無明境界,那麼意識已經離開當下這個剎那,而淪於所謂心理時間的過去的糾纏,陷入負向能量——低頻振動,無論那是什麼,既然是過去了,怎麼會有當下的清晰活潑呢?這是很需要警惕自己的臨界點,如果陷入過去,一定是與習慣性的想法、經驗、知識連結在一起,那麼,會失去當下的清晰、當下對能量的感知解讀,以及不易觸及到直覺靈感。如果一不小心妄想粉飛,意識分心想呀想,那麼也是離開當下,是幻想?還是想像?都有可能。在這個同時,也是失去當下有力量的——剎那即永恆。保持覺知,不是處在當下,就是被習性所限或是被未知所困。這是需要鍛練心智訓練,需要老實修練心性才能「警醒」。

鍛鍊心智2——先鬆綁,僵化意識

頑強抵抗、捍衛

無底深淵、深不可測

為什麼會「固執己見」?捍衛自己的信念是對的,信念是包括對這個想法堅信不疑,認定它是有意義的、認同它的價值所在,而形成強烈的價值觀。信念系統是表示,很多的想法可能基於家庭、社會、文化、信仰、宗教、集體意識的共識,而發展出來屬於自己的國家、種族、家族的特殊傳統習俗,這些信念的信息已經代代傳承下去,你也可以說「傳統」的背景故事是無數的人歷經無數的歲月,一直傳承著某個思想價值的堅持。有些還會令人莫名感動不已,有些可能只是包袱——不得已的苦衷,要挑戰這樣的信念系統,有如拿腦袋去碰撞銅牆鐵壁,這是不可能的任務。但是物理學家已經證實物質的最底層就是能量波,看的到的生命體,自身之內是蘊藏著巨大的能量,本身就是一座能量磁場——有各別的振動頻率強弱,與所謂正負向能量之差別。所以要用所謂的高振幅正向能量去影響那些低振幅負向能量。

固執已見者,表示其意識已經被層層的限制性信念所包圍了,附著在意識上,意識沒有辦法有自由自在的注意力可以流動,更沒有辨法穿透層層的信念系統,已經變成僵化意識形態,只能依循著慣性思維來思考並反對外界,凡是有強而有力的人想要說服他,他的層層的信念會頑強抵抗,這就是我們所看到的「雙方激戰」——我執戰我執,一定是兩敗俱傷——我執不會罷手,反而更加捍衛自己。這就是多數人的吵架之後,對抗更強,關係更糟。但是有些人透過互相撞擊爭論,這種激烈對話能夠各自鬆綁一些些固執己見,因為各自的觀點——其實是經不起檢驗,而彼此又能各自反省反思,不再堅持自己是對的,這樣的方式雖說是很激動,結果是彼此進步,這就是為什麼有人越吵越好,感情不受影響反而更接近彼此。強碰強——玉石俱焚,表示雙方都各自捍衛自己的「觀點」,執著這個觀點不放,跟自己的觀點緊緊的互綁在一起,意識與觀點之間沒有空間,沒有空間如何能返觀這個觀點呢?有距離才能返觀,觀照的力量才能真正發揮,改變才能發生。

自我覺察,發覺、察知——知道自己為了那句話,那件事,產生出來什麼樣的感覺、想法或是情緒,而有辦法自問、探究原因,覺察的對象是自己,不是別人。

當下的定力,決定是要依循習慣模式來自動反應,或是依據智慧來面對。當下的定力,決定是要隨著恐懼的幻想,或是依靠勇氣來採取行動。當下的定力,決定是要提起天馬行空、不著邊際,或是要提取想像力、創意、靈感。當下的定力自然而然成為最好的依靠力量,可以依藉它往上提升至更高的境界,或失手無法攀住它而自動沈溺在無底深淵,無明業力之海。

在這個「當下」,執取「過去的」經驗不放手——攀繫種種過去的印象不放,頭腦有無量的算不清數不盡的前塵往事——歷歷可見,或幻想未來繼續續前緣。當下,頭腦裡是匯集「過去-現在-未來」,都聚集在此時此刻,意識怎麼可能不受過去或未來的干擾呢?當下,頭腦有很多雜音來來去去,怎麼讓這些聲音停止消失不見呢?答案是:清醒狀態下意識只能聚焦在當下做手邊的工作,意識如何聚焦在當下,不分心,這才是正確的選擇。頭腦的干擾因素——包括思想、聲音、影像、情緒,等等,這些像是背景音樂,要關掉總開關才可能讓它們消失,一旦總開關關掉,生命也結束了。你想辦法企圖要消滅它們,或是拿個什麼去壓制它們,這兩個都是錯誤的認知,而且不可能發生。當下,正確來說,意識清醒清晰,而且專注於此時此刻,不分心、不散亂,不抗拒什麼、不迎接什麼,不任取什麼、不捨棄什麼,而且意識清楚明白,隨時隨地保持在這個狀態,意識的觀照力才能真正發揮作用——可以當下覺察分明、光照意識本身及其他一切。意識,與智慧相應,可以對治煩惱,轉化負向能量,生命還是有挑戰困難,只是「不是」問題。

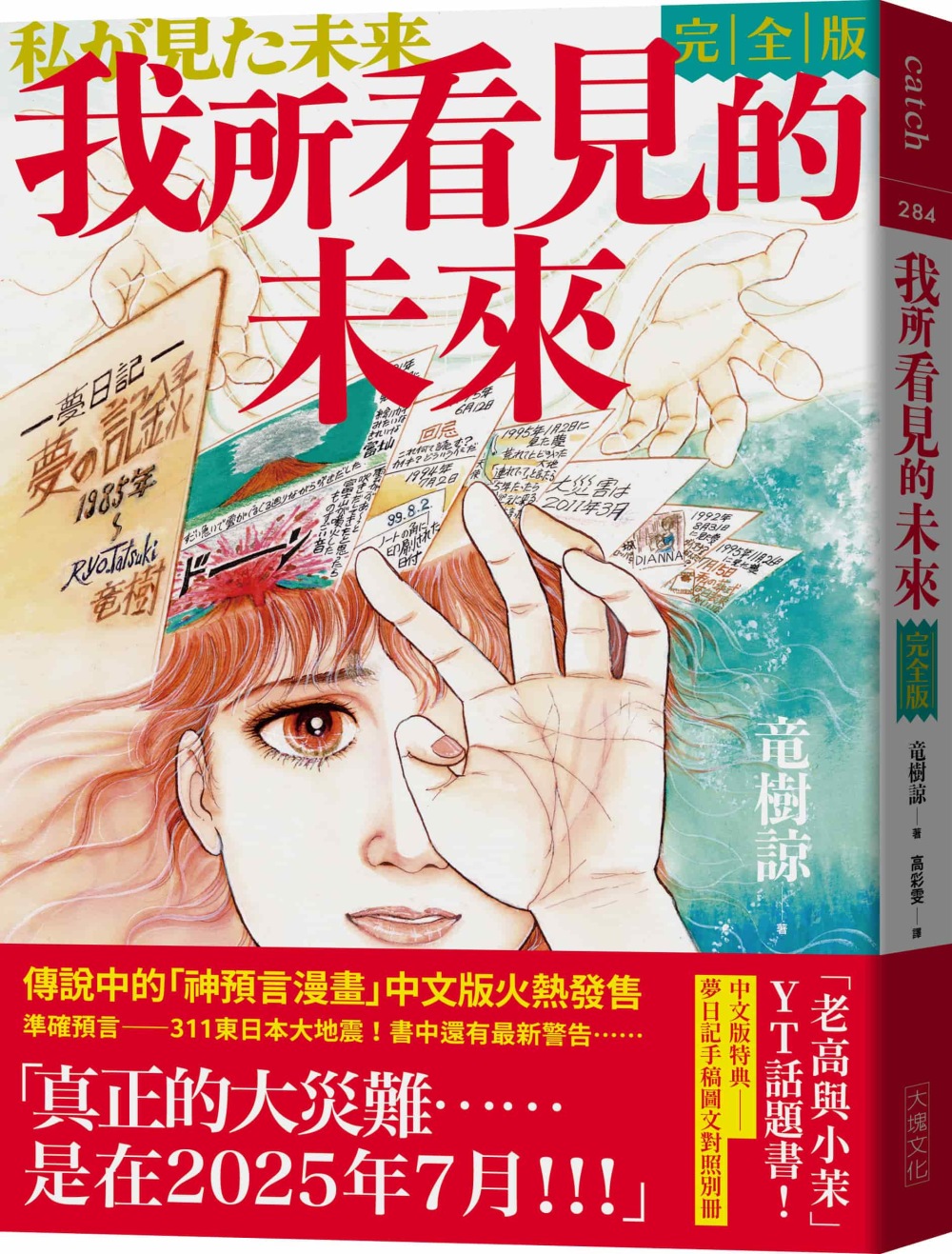

| FindBook |

有 7 項符合

變身為自己的大老闆:量子能量意識大躍進的圖書 |

|

變身為自己的大老闆:量子能量意識大躍進 作者:張淑珺 出版社:新心人類非凡教育訓練有限公司 出版日期:2021-10-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 150 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 210 |

人格天賦/潛能開發 |

$ 237 |

Books |

$ 255 |

吸引力法則 |

$ 264 |

中文書 |

$ 264 |

其他宗教 |

$ 270 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:變身為自己的大老闆:量子能量意識大躍進

開啓內在「無限潛能」的核心關鍵- -唯有「當責賦權」,才能創造豐富的物質與靈性生活。

接續著第一本書『成為自己的老闆』打開了內在的智慧,接下來就是要超越個人『知易行難』的障礙。這第二本書『變身為自己的大老闆』是一把能開啟每個人內在『無限潛能』的鑰匙,它深入淺出地闡述『當責賦權』的真實義理,就像在忙茫盲人海中的一盞明燈,破除生命的種種迷思,為有緣人指引出正確的方向,其價值實屬難能可貴,但需要反覆閱讀才能領略其中一二,從而在這場『變身成為自己的大老闆』的過程中,獲得心靈與物質的富裕,悠遊自在的成為眞正的致富者。

作者簡介:

張淑珺

我自小就喜歡探索生命,一心渴望了解「生命」,想要了解「我是誰?」想要知道「這一生到底要做什麼?」尋尋覓覓「生命究竟是什麼?」簡單來說,總歸一句話「我想認識自己」。直到如今,依然熱衷於此。很幸運的,也很感謝能夠走在正確的道路上,一直以來也持續的堅持「找到」眞理,「臣服」眞理,「分享」眞理。

章節試閱

第一篇 當責賦權——從心領導

第一章 從心領導者之心智鍛練

鍛鍊心智1——心智運作模式

收集、儲存

投射已知——習性、想法、情緒

因果關係

輪迴能量

慣性思維

當責者——成為一個「當下」承擔者。

從心當責領導者——成為一個「當下」,「真性流露」的領導者。

當下,Here and Now,此時此地。對於一個二、三歲正在學習的小孩而言,從他的眼神是流露著「新鮮、純真無邪」的意識狀態,他的頭腦幾乎是一張空白紙,只有純粹簡單的意識,這個時間點就是接近「當下」狀態。當大人拿著一隻筆反覆告訴他「這是鉛筆」,這時...

第一章 從心領導者之心智鍛練

鍛鍊心智1——心智運作模式

收集、儲存

投射已知——習性、想法、情緒

因果關係

輪迴能量

慣性思維

當責者——成為一個「當下」承擔者。

從心當責領導者——成為一個「當下」,「真性流露」的領導者。

當下,Here and Now,此時此地。對於一個二、三歲正在學習的小孩而言,從他的眼神是流露著「新鮮、純真無邪」的意識狀態,他的頭腦幾乎是一張空白紙,只有純粹簡單的意識,這個時間點就是接近「當下」狀態。當大人拿著一隻筆反覆告訴他「這是鉛筆」,這時...

顯示全部內容

作者序

當責——當然的責任者,如果是個人的角色,自己必然是自己生命的當然責任者。如果是公司員工的角色,必然是該「職務、職位」上的當責者。如果是經營公司者的角色,必然是公司——「當責管理者」,同時也是該職務——「當責老闆」,是兼具兩個身份角色;當個當責老闆,與統籌管理眾多員工的管理者、領導者。

從心——當責賦權之領導者,「從心——管理」是運用頭腦的——左腦功能,像是規劃設備、建立組織架構、執行考核、行銷策略、研究開發、教育培訓、未來計劃……等等很多的管理,都是按照規定的標準流程或是手冊來運作,來完成公司組...

從心——當責賦權之領導者,「從心——管理」是運用頭腦的——左腦功能,像是規劃設備、建立組織架構、執行考核、行銷策略、研究開發、教育培訓、未來計劃……等等很多的管理,都是按照規定的標準流程或是手冊來運作,來完成公司組...

顯示全部內容

目錄

第一篇 當責賦權——從心領導

序言

第一章 從心領導者之心智鍛練

第二章 從心領導者之能量整合

第三章 從心自我賦活之生命力

第四章 從心自我領導之領導力

第五章 從心領導之生命願景圖

第六章 從心領導者之核心價值

第七章 從心領導者之天賦使命

第八章 從心領導者之無限潛能

第九章 從心領導者之賦權賦能

第十章 從心領導者之非凡風貌

第二篇 當責賦權——致富思維

序言

第一章 當責致富先知

第二章 當責致富思維——創造性思考

第三章 豐富、不餘匱乏的能力

第四章 金錢人人愛?

第五章 金錢...

序言

第一章 從心領導者之心智鍛練

第二章 從心領導者之能量整合

第三章 從心自我賦活之生命力

第四章 從心自我領導之領導力

第五章 從心領導之生命願景圖

第六章 從心領導者之核心價值

第七章 從心領導者之天賦使命

第八章 從心領導者之無限潛能

第九章 從心領導者之賦權賦能

第十章 從心領導者之非凡風貌

第二篇 當責賦權——致富思維

序言

第一章 當責致富先知

第二章 當責致富思維——創造性思考

第三章 豐富、不餘匱乏的能力

第四章 金錢人人愛?

第五章 金錢...

顯示全部內容

|