高雄甲仙大田村

我才三四歲大時,某晚獨自在星月微光下,蹣跚地走在茂密的甘蔗田中,突然身後出現一個人影,將我推入一個相當深的地洞。我想脫困,但手搆不到洞口,怎麼努力也爬不出來。

在漆黑中,我抬頭高舉雙手拚命求救,終於有若干晃動的人影靠攏過來,圍住洞口,但如尊尊神情木然的塑像,望向我的眼神,漠然而空洞,完全無視於我的存在,氣氛異常詭異,令我心寒又驚恐不已。

我繼續掙扎,往上攀爬與呼救,可是,甘蔗田四周的冷漠以及無情的寂靜,吞噬了我所有的努力,最後我手腳癱軟,放棄喊叫。我會困死在這地洞嗎?

這個惡夢,每隔一段時間,就會在我入睡後,像鬼魅般似幻似真地出現在腦際,一直困擾我到成年。我慢慢瞭解,這個夢醞釀於我的晦暗童年。

我是農家之子,在高雄甲仙鄉大田村的茅草屋內出生,那裡山 川秀麗,田園如畫,並沒有會困住小孩子的地洞,倒是在我很小的時候,就把覆蓋了大片土地的甘蔗田,當作幽暗陰沉的森林區,認為它深藏了許多不詳的事物。

有一次若干小朋友進入濃密如迷宮的甘蔗田中捉迷藏,有個男孩躲到太深的地方,找不到出來的路,哭喊到快沒力氣了,才被大人救出來。

不久,發生更嚇人的事件,有個農夫工作時發現蔗田內有個屍體,自殺或是他殺的各種說法很快傳布全鄉,最後警察趕來弄清楚了,原來是個棄嬰,死在裡面好久了,真可憐!

於是媽媽一再嚴厲地警告我:「阿牛,不准你到蔗田裡面玩!一不小心,你會困死在那裡!」甘蔗田深不可測,只要稍微靠近它一點,我都有點擔心會有怪東西突然竄出來。

媽媽溫春妹是溫家的小女兒,我是溫春妹的大兒子,出生後阿公為我這個外省囝仔,取個小名「阿牛」,成為溫姓大家庭的第三代。

迎接我來到世間的是個客家村落,中央山脈由北綿延而來,在此圍成一個狹長的谷地,陡峭岩壁位於村落的東邊,大河穿流其下,水量少時,河床裸露出大片崎嶇的石塊。

當地人為開闢耕地而與水相爭。他們在河邊沖積土上開墾,努力把石塊一一挖出來,堆在四周作為田埂,引水灌溉田埂間貧瘠的土壤,成為可以插秧的水田。較乾旱的地方則闢為蔗田,種植外皮色澤紫黑的紅甘蔗與呈淺綠色的白甘蔗。

農家賴以維生的水田與蔗田開闢日多,一條彎曲僅容自行車通行的泥徑串連了竹林、瓜棚、水塘、龍眼樹、芋頭園、菜園等,而幾間用茅草與泥巴搭建的農舍,也靠這條小徑往來,形成以溫家為中心的村落。

年幼的我常到田旁邊觀看爸爸與溫家人並肩工作,有時就在田邊的亂石中玩耍。堆疊石頭玩膩了,就往河水扔小石頭,也可以把較大的石頭當作溜滑梯,爬上再滑下,我偶爾會被石頭絆倒,幸都無大礙。

我的爸爸牛文,原本是個軍人,隨國民政府由中國大陸遷臺後不久退伍,年近三十,兩手空空地逛到甲仙,發現仍有墾荒的機會,打算在這裡落地生根,於是一邊學客家話一邊下田,後來跟溫春妹結婚,成為溫家的一員。

村民生活簡略而單調,我的出生為村落注入一些新氣息與歡笑。親戚們經常輪流抱著逗弄我。會走路後,我越來越不受拘束,把整個村落當作遊戲場,到處蹦蹦跳跳,經常和鄰居的小朋友穿梭於牛棚、豬舍與鴨寮,或在農舍間東躲西藏。

我三歲多才剛開始會說一些話,一看到阿公,就連聲呼叫「阿公」,張開雙臂要求抱抱。阿公是大家族中的家長,特別疼愛我這個外孫,常用客語對著四周親人說:「阿牛長相福氣,方頭大耳,未來一定非常好命。」

我滿懷幸福地過日子,哪裡會料到坎坷的命運,即將降臨。

某天午覺醒來,媽媽不在旁邊,柴門半開,讓陽光灑了進來。矇矓中聽到戶外有三位女性親戚正在聊我的事情。

「孩子都要四歲了,春妹就是不講清楚,到底是姓陶的還是姓牛的,可把那姓牛的氣壞了。兩人天天打打鬧鬧,好在那姓牛的脾氣好,即使挨打了也不還手,不然…。」說話的人刻意壓低聲音,向談話對象暗示她說的內容有些敏感。

另一位接著說:「姓牛的跟姓陶的好像原本在同一個部隊。」原本壓低聲音說話的婦女,因別人插話而停頓了一下,接上話後,因情緒激動而突然加大音量說道:「真夭壽!兩人原本是好朋友,今天為了一個女人變成冤家。」

最後一位搭腔的婦女,忿忿不平地「 哼」了一聲說:「我家的男人有一次看到那姓陶的,要拿扁擔把他敲死。搶好朋友的太太,令人看不起!」

她繼續提高了聲調說道:「我知道得很清楚,牛、陶兩個同在大陸一個村莊出生,一起長大、上學、當兵,並在戰火中互相幫忙,最後結伴從大陸跑來台灣,是生死之交,沒想到今天變成仇人。」

大家越講越激動,音量逐漸加大,一聽到我下床唏唏嗦嗦的聲音,交談才突然停止。

我是第一次聽到有個姓陶的這號人物,成為村落紛爭的源頭,但並不太瞭解大人所談的細節,只感到一件有關我的事,正在左鄰右舍傳開來,由於聽起來都不是什麼好事,讓我有點不安。

直到有一天,媽媽突然把我拉到面前,臉上罩了一層烏雲,言詞閃爍地告訴我一個大消息,我才大致明白大人之間在傳些什麼。

媽媽的話拐彎抹角,主要在說明我身邊的爸爸其實並不是真的,說到一半時,媽媽不由自主地激動起來而不得不停住,吸吐了一大口氣,鎮定片刻後,她繼續說:「真的那一位姓陶,因為受到天大的迫害,讓我們父子無法相認。」她話中充滿恨意。

我很用心地聽了以後,有了約略的概念:「唷!原來媽媽所說的真爸爸,就是有人要用扁擔打死的那一個,果然受到很大的迫害,好可憐。」

「可是,爸爸還分真的假的?假的不就變成了壞人?」媽媽的說法令我心情矛盾與迷惘。我一直跟姓牛的父親在一起,對另一位,媽媽提了出來後,我努力捕捉記憶,才感到好像有點印象,但他有如影子,面貌不清不楚,似有似無。

這個影子,身材相當高而戴著眼鏡,偶爾會出現在村落某個角落,但總是遠遠地躲在幽暗處,不知在怕什麼,我心理嘀咕著:「原來他就是媽媽口中的真爸爸,是不是知道有人要提扁擔敲他,才跟大家保持這麼遠的距離?」

這位陶姓男子名陽,恍如從天而降,帶給這個小村落很大的騒動。

媽媽向我透露所謂真、假爸爸的消息後不久,我開始感受到,村落間蔓延著一股神祕又詭異的氣氛,親戚的表情有時變得莫名的緊張,用冷冷的眼神看著我,阿公也不再像以前動不動彎下腰來抱住我親熱一番。

親戚的疏離與周遭冷漠的氣氛,令我十分焦慮,又不敢開口問周圍的人:「到底發生了什麼事?我哪裡有問題?」我隱約地感到,我變成了棘手人物,大家不知如何處理,只好有意無意地離我遠一點。

我的心情一天天消沈、沮喪,陷入憂鬱與焦躁,感到自己出生與成長的地方竟然變得越來越陌生,隨時擔心有什麼變故會發生在自己身上。

我惶惶不安地度過了一兩個月,果然,最令我心痛又驚恐的事情發生了,有一天媽媽竟然要我跟著她所說的假爸爸離開甲仙。

爸爸似乎已接受了這殘酷的既成事實,神情落寞地望著我,說話語氣乾澀,像機器人發出的聲音:「媽媽喜歡上了別人,不要我,也不要你了。」

平淡寥寥數語對我有如晴天霹靂。我心中不斷吶喊:「親生父母不會不要子女的,就算是媽媽萬不得已不要我,那個真爸爸也不應放棄的!」

我頓時感到天旋地轉,頹坐在農舍前的曬穀場,昂起頭來,用求助的眼神搜尋阿公等親戚,人人不知去向,我連忙站起來跑去媽媽一個人住的小屋找她,也看不到她的蹤影 。我如摔進漆黑無涯的深淵,哭泣、抽噎、徬徨等,隨之而來。

爸爸跟媽媽的關係一直如同水火,爸爸很早就被迫搬到隔壁房間住,但依舊天天爭吵。有時會看到爸爸從屋內竄出來,媽媽在後面提著掃把追打。終於有一天媽媽乾脆自行搬去靠村落外圍新落成的小屋,決心跟爸爸斷絕所有關係。

後記

我和媽媽重逢了,媽媽含著淚告訴我,她以前不得不放手讓我離開故鄉的往事。

唉!過去的風風雨雨,就讓它過去吧!我已是個夠堅強的「阿牛」,不再是那個天天哭喊著要媽媽或找爸爸的可憐兒。我回到故鄉,又找到媽媽,已為自己的人生完成了重要的拼圖,放眼望去,前面一片新綠,有太多值得我繼續不斷追尋的美景。

只是,每當聽到專家、學者說到「健康的性格來自健康的成長環境」以及「性格決定命運」這一類的言論,我依舊常會惶惶不安地想,自己是不是太自閉?會不會太悲觀?有沒有患疑心病?如果我再扯上什麼「被害妄想症」,那可真的是人生的大悲劇。

事實上,我早在「新冠病毒」尚未大流行之前,就已自我設限,跟周遭的人保持了相當遠的「社交距離」,自以為這樣比較安全自在,但這種態度難免「顧人怨」。可能運氣算好吧,雖然因此有些波折,我總算能順利完成學業,再由職場全身而退。

奇妙的事情,出現在人生的後半場,一顆知足感恩的心,不知道什麼時候,悄悄地在我的靈魂深處萌芽與滋長,而越來越能以歡欣喜樂的心情,看待每一天,並以豁達的態度對待每一人。我一點也不會懷疑,灌溉這朵心花的園丁,就是身邊的阿珠妹妹。

歸鄉時,我在芭樂樹下分岔路口遇見她,成為我的妻子後,她默默地為我灌注了無限的正能量。她小時候在貧困環境中所吃的苦,成為大補丸,讓她成年後能以寬容的心歡歡喜喜地過日子,而她的快樂傳染力特強,我自然受到莫大的影響。

阿珠妹妹是我的牽「牛」花,也是我腳邊的玫瑰,比天邊的彩虹更燦爛。

| FindBook |

有 9 項符合

阿牛的心的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 66 |

二手中文書 |

$ 221 |

現代小說 |

$ 221 |

文學作品 |

$ 221 |

新書推薦79折起 |

$ 221 |

Books |

$ 238 |

小說/文學 |

$ 246 |

中文書 |

$ 246 |

小說 |

$ 252 |

Books |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

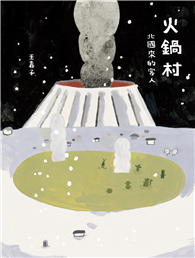

圖書名稱:阿牛的心

★ 故事笑中有淚,帶領讀者一步步從幽暗的高山縱谷走向光亮。

★ 透過自我表達性書寫,深具療癒效果。

聲樂家 簡文秀、國立臺北教育大學副教授 周天賜、林明東 溫情推薦

我內心深處有個小孩,滿懷著焦慮與恐懼,多年來我努力化解他對我人格上的傷害,所以一直試著回溯與剖析自己早年的生命歷程,進行自我診斷與治療……但傷口癒合了嗎?我有沒有解開這個枷鎖呢?

本書屬自傳式小說,時間跨度大,情節曲折且場景多樣,內容來自親友的口述與親身經歷,以趣味與感性為主要訴求,具體而微地表現了有情眾生的友情、愛情與親情。

作者阿牛年幼時遭親生父母拋棄,被迫離開故鄉,跟養父浪跡天涯,期間受困於寄養家庭與育幼院,那種一而再、再而三哭喊而得不到回應的感受,有如身陷孤立無援的地洞中,成為他人生的夢魘。

阿牛儘管經歷了孤單、貧困、創傷,幸運地在人生後半場,得到摯愛的人灌注了無限的正能量,一步步從幽暗的高山縱谷走向光亮。其實社會中有太多值得關心的孩子們,需要以同理心來點亮他們的心燈,散布生命的光明與希望,為社會減少可能出現在各角落的陰影。

阿牛的上一代,牛文、陶陽與溫春妹,三角戀情的恩怨情仇,是大時代的小人物,卻屬於他們個人的大故事。情節宛如電視上搬演的戲劇,真實呈現「怨憎會,愛別離,求不得」三苦。令人不免喟嘆:人生本是一場戲。

作者簡介:

阿牛

阿牛,在育幼院、寄養家庭長大。大學新聞所碩士班畢。曾開計程車、當小學代課老師、任報社記者與補習班教師。目前做家教並在某教會免費教人畫畫。

章節試閱

高雄甲仙大田村

我才三四歲大時,某晚獨自在星月微光下,蹣跚地走在茂密的甘蔗田中,突然身後出現一個人影,將我推入一個相當深的地洞。我想脫困,但手搆不到洞口,怎麼努力也爬不出來。

在漆黑中,我抬頭高舉雙手拚命求救,終於有若干晃動的人影靠攏過來,圍住洞口,但如尊尊神情木然的塑像,望向我的眼神,漠然而空洞,完全無視於我的存在,氣氛異常詭異,令我心寒又驚恐不已。

我繼續掙扎,往上攀爬與呼救,可是,甘蔗田四周的冷漠以及無情的寂靜,吞噬了我所有的努力,最後我手腳癱軟,放棄喊叫。我會困死在這地洞嗎?...

我才三四歲大時,某晚獨自在星月微光下,蹣跚地走在茂密的甘蔗田中,突然身後出現一個人影,將我推入一個相當深的地洞。我想脫困,但手搆不到洞口,怎麼努力也爬不出來。

在漆黑中,我抬頭高舉雙手拚命求救,終於有若干晃動的人影靠攏過來,圍住洞口,但如尊尊神情木然的塑像,望向我的眼神,漠然而空洞,完全無視於我的存在,氣氛異常詭異,令我心寒又驚恐不已。

我繼續掙扎,往上攀爬與呼救,可是,甘蔗田四周的冷漠以及無情的寂靜,吞噬了我所有的努力,最後我手腳癱軟,放棄喊叫。我會困死在這地洞嗎?...

顯示全部內容

推薦序

點亮他們的心燈吧!

一九七九年,我參與了第一場的慈善音樂會,讓我走上以歌唱來回饋社會的路。二〇〇六年,因為共同關注公益,和先生相遇相知並開始了「婦唱夫隨」的慈善生涯,其中對弱勢族群的關懷就是我一輩子的志業。

最近風靡全球的日本漫畫《鬼滅之刃》,故事中許多人在變成惡鬼之前都有著充滿辛苦與悲傷的童年,例如被棄、受暴或受虐、失去雙親的夢魘……等,但也有相同遭遇的另一批孩子們,因為「主公」的引導而成為具有正義感的「鬼...

一九七九年,我參與了第一場的慈善音樂會,讓我走上以歌唱來回饋社會的路。二〇〇六年,因為共同關注公益,和先生相遇相知並開始了「婦唱夫隨」的慈善生涯,其中對弱勢族群的關懷就是我一輩子的志業。

最近風靡全球的日本漫畫《鬼滅之刃》,故事中許多人在變成惡鬼之前都有著充滿辛苦與悲傷的童年,例如被棄、受暴或受虐、失去雙親的夢魘……等,但也有相同遭遇的另一批孩子們,因為「主公」的引導而成為具有正義感的「鬼...

顯示全部內容

目錄

推薦序 點亮他們的心燈吧! 簡文秀

推薦序 阿牛的心 國立臺北教育大學副教授 周天賜

推薦序 我和阿牛等院童組成了三劍客 林明東

自序 多關懷社會的小可憐們

高雄甲仙大田村

山西壺關樹掌村

三角戀

流浪

育幼院

中學生

回甲仙尋母

後記

推薦序 阿牛的心 國立臺北教育大學副教授 周天賜

推薦序 我和阿牛等院童組成了三劍客 林明東

自序 多關懷社會的小可憐們

高雄甲仙大田村

山西壺關樹掌村

三角戀

流浪

育幼院

中學生

回甲仙尋母

後記

|